残缺犹美

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 清康熙御制珐琅彩胭脂红地花卉纹碗 )

( 清康熙御制珐琅彩胭脂红地花卉纹碗 )

历史总不能尽如人意。一件精美的瓷器,无论人们多么小心,它都可能受损。就像这只珐琅彩胭脂红地花卉纹碗,便没能逃脱受损的厄运。

“据说,藏家当年是在一个仓库的纸盒里发现了它,看到的时候已经断裂成了两瓣。胭脂红地,牡丹娇艳欲滴,让他觉得难以舍弃,于是买回家,一藏就是几十年。”北京万隆拍卖的副总经理卞亦文说,“从买回家的那天开始,这位藏家显然就没打算卖过。他并没有拿去找专业的人员修补,只是自己拿了502胶水将它们粘在一起,摆在家中用于陈设。征集来后,每当拿起它端看时,我常会想,当年会是谁、在什么样的情况下让这只碗摔碎?”

珐琅彩瓷最早从康熙朝开始,为仿制铜胎珐琅器而来。开明的康熙大帝对外来文化非但不排斥,还有意识地引进,珐琅彩便是其中之一。康熙珐琅彩瓷器主要收藏在北京故宫博物院、台北“故宫博物院”和上海博物馆等少数机构,能传世的少之又少。拍卖历史中出现相对较多的是清雍乾两朝的珐琅彩瓷器。

这个月北京万隆拍卖推出“犹珍——中国古代瓷珍暨雕塑残器”专场拍卖,汇集了90件明清官窑残器和雕塑精品。这也是拍卖界第一次以残器为主题进行的拍卖。旧时收藏界对陶瓷残器的概念,形成一种“瓷器毛了边,不值半文钱”观念,一个小小的冲或是口崩都会使瓷器的价格大打折扣。“这么说吧,一件价值在100万元的瓷器,如果多了一个冲可能价格只有一半,一个口崩可能会使价格只剩1/3了。品相的完美是收藏家们追求的一个境界。”卞亦文说。

老收藏家中,胡惠春对瓷器的品相“挑剔”是出了名的,他执著地追求藏品的完美,任何一件官窑器若有丝毫瑕疵,他都不会接受。最为知名的一件事便是他曾经遇到一对珐琅彩瓶,只因其中一只有一处小小的缺釉,胡惠春拒绝成双收购。卖家虽然愿意将有瑕疵的那只瓶半价出售,但胡惠春还是只购买下其中完美无瑕的那只。

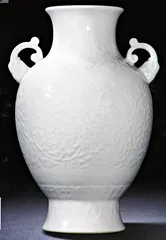

“残的现在也分大残、小残,能不能修复。小残也就是不缺肉的,指的是不少东西,一个冲口,一个裂缝。还有就是少部件。”古董经纪人张先生说道。在这次“犹珍”专场拍卖中,一件白釉浮雕缠枝莲纹双耳尊,侈口束颈,丰肩敛腹,肩部饰双象耳,通体施白釉,釉色细润洁白。器身模印缠枝西番莲纹,足胫部分饰变形“仰莲”纹,印纹清晰入骨装饰风格仿北宋定窑印花,造型独特,倒是不常见,唯一的遗憾是瓶口有道冲。

在艺术品的收藏偏好上,中西方差异是非常明显的。中国的收藏习惯是“真、精、新”,大家为了追求藏品品相完美无缺,对残缺的东西往往开价非常便宜甚至不予问津,从而忽略了艺术价值或历史价值特别高,但品相上有瑕疵的物品收藏。2001年11月,伦敦苏富比拍卖一件成化斗彩“天”字罐,因口沿残破而被磨去,俗称“剃头的”,因此估价在10万到20万英镑。不过这件东西非常珍贵,完整存世的极其少见,全世界仅存十余件,仅北京故宫、台北“故宫”以及日本、英国的大博物馆能见到。最后这件“剃头”的“天”字罐以75.1万英镑成交,当时有中国藏家在拍卖现场感叹,这个“天”字罐如果在国内拍卖,或许1/10的价钱也未必能到。

( 清乾隆白釉浮雕缠枝莲纹双耳尊 )

( 清乾隆白釉浮雕缠枝莲纹双耳尊 )

紧接着,2003年,一家位于纽约的小型拍卖公司——朵尔拍卖公司,举行的“F.Gordon Morrill所藏中国瓷器和贸易瓷专拍”中,一件元青花四系海水云龙纹扁壶以583万美元(约合人民币4822万元)成交,创下了当年中国青花瓷最高拍卖成交纪录。这件元青花四系海水云龙纹扁壶,整个瓶口是后来补上去的,两面都有非常明显的长条裂痕,最终是被古董界非常有影响力的收藏家约瑟夫·霍通(Joseph Hotung)爵士以电话竞得。这件青花四系海水云龙纹扁壶是其原来的主人莫瑞尔夫妇,在1973年花了7.7万美元购买的,这个价钱当时可以在曼哈顿的公园大道上买一套很好的公寓。

2000年香港佳士得拍卖会上,一只品相完好的清乾隆粉彩花蝶纹如意耳尊以3304.5万港元成交,传世的同类葫芦尊只有3件。2003年同样在香港佳士得的拍卖会上,另一件修补过的清乾隆年间的粉彩花蝶纹如意耳葫芦尊也拍出了1300万港元。

( 清雍正粉彩团蝶纹碗 )

( 清雍正粉彩团蝶纹碗 )

“事实上,有些残器是不可替代的,只此一件,你想找完整器没有,或者极为稀有,造型少见,因此很多藏家开始降低标准。过去残器都是私下买卖的比较多,拍卖不会形成一个专场。”古董经纪人张先生说道,“现在很多人的观念在发生改变,对文化的兴趣越来越浓,购买艺术品并不完全是投资行为。像这只康熙御制款的珐琅彩碗估价在60万元人民币,如果是完整器,价格至少是现在的20倍左右。香港佳士得曾在1999年11月2日拍卖一件康熙胭脂红地珐琅彩莲花纹碗,10年前就以1212万港元的高价成交,我们可以以此来作为对比。因此有些人会觉得买一只完整器太贵,但花几十万元买来残器放在家中欣赏还是很好的。”

“这次拍卖总共是90件残器,原来觉得残器很容易征集,但后来发现其实很难,甚至比收完整器还难。”卞亦文说,“完整器无非就是价格高低的问题,不存在卖与不卖的问题,而残器我需要的并不是破的东西,而是要找比较罕见的品种或是艺术表现力比较强的。无论是官窑还是民窑,只针对精品。这样问题也就出来了,看到很多很好的残器,藏家不给。按原来的观念,残器不‘藏钱’,也就是不值钱的意思。他们不愿卖,留着是个资料,对于了解瓷器胎、釉的构成有很大的帮助。另外,有些藏家对残器也倾注了很多感情。”

明成化青花松竹梅纹盘,盘心绘松竹梅,外壁绘庭院仕女。松、竹、梅俗称“岁寒三友”,是瓷器上传统的装饰题材。因在万木凋零的严冬季节里,只有松、竹、梅不畏严寒,各守其节,古代文人雅士常以其借喻自己品质之高尚。这只青花盘盘口缺了几块,看得出前一手的收藏家是非常重视它的。他用包银补足残缺的部分,然后又请人按照青花纹饰的图案,完整地在包银部分雕刻出来。现在日本与英国的修复技术最好,注重材料、细节表现,以高科技手段进行修复。有的修完了,肉眼看不出来,唯一的担心是年久以后会不会变色。

残缺本身就是一种美,它给人们以无限的遐想,也许只有真正拥有了,它才会给你讲述背后那一幕幕惊心动魄的故事。对真正的收藏者来说,注重其艺术内涵,才是收藏和审美的最高境界。■ 犹美陶瓷残缺瓷器文化