阿育王塔

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 大报恩寺遗址发掘现场 )

( 大报恩寺遗址发掘现场 )

一个公园项目与考古挖掘

“市政府想打造一个金陵大报恩寺文化园区。大报恩寺遗址公园是其中一部分,包括重建琉璃塔,这个项目好几年前就开始筹备了。”古建专家、东南大学潘谷西教授是大报恩寺遗址公园项目的总设计师,他告诉我:“拟建区域位于现在南京市秦淮区,西至雨花路,北邻扫帚巷,背靠秦淮河和明城墙,南临晨光厂路(正学路),东至晨光厂。市政府的定位是,以佛教文化为特色的历史文化园区。”

古金陵大报恩寺坐落在南京市中华门外古长干里,是明成祖朱棣为纪念生母而建造,1856年毁于太平天国战火。鼎盛时期,大报恩寺的范围达“九里十三步”,曾与灵谷寺、天界寺并称金陵三大寺。寺内的五彩琉璃塔因塔体全部用白石和五色琉璃瓷砖砌成而得名,是明初至清代前期南京城最负盛名的标志性建筑,永乐皇帝赐封该塔为“第一塔”。

据了解,金陵大报恩寺项目在2001年南京世界华商大会上首次推出,之后年年出现在南京市重大项目洽谈会上。之前公布的2009年南京市重点招商项目汇总表上,它的总投资已经增加到10亿元。但是,经过8年的漫长招商,虽然有意前来洽谈的企业不少,但由于种种原因,一直没能够把这个项目“嫁出去”。为了摆脱窘境,由南京市国资集团、秦淮区政府、红花机场地区开发建设指挥部和晨光集团共同出资设立的南京大明文化实业有限公司于前年成立,负责这一项目的开发。

“南京市政府的这个规划现在计划在3年内完成,到2010年在宝塔根建立起包括琉璃宝塔、皇家寺庙、遗址奇观、庙市繁华等4部分的文化园区。”潘谷西教授说。其中最引人注目的或许就是复建的琉璃宝塔,塔总高度108米,九层八面,建筑面积达到1.3万平方米。

( 4月30日,在南京举行的“圣塔佛光——七宝阿育王塔特别展” )

( 4月30日,在南京举行的“圣塔佛光——七宝阿育王塔特别展” )

重建项目早在2007年就已经拿到了立项批文,由于资金没有落实一直无法启动。为了配合遗址公园建设,2007年初南京市博物馆考古部开始了对大报恩寺遗址的正式发掘。“我记得很清楚,我们的第一期挖掘是从2007年2月26日开始的,总共用了4个月。”南京市博物馆考古部副主任、同时也是大报恩寺遗址考古挖掘领队的祁海宁对我回忆道,“当时发掘面积达到1100平方米,共发掘出西汉至南唐时期墓葬30座,六朝至明代建筑基址3处,由此我们可以推断此地在六朝早期以前主要为墓葬区。从发掘出的南朝时期的大型房址、带有‘天禧’铭文的宋代瓷片、明代柱坑等遗迹、遗物分析,自南朝时期开始,这里已经转变为重要的人类生活区,结合相关文献记载,可能与南朝长干寺,宋、元天禧寺等寺院有密切联系。”

孙吴时期,古长干里就建有佛教精舍和阿育王塔,毁于吴末。有专家认为,它就是江南第一座佛教寺院——建初寺的所在地,为江南佛教的发祥地。东晋初在此续建了著名的长干寺,并陆续建起两座阿育王塔。东晋孝武帝司马曜当政时期(373~396),著名僧人刘萨诃(慧达)在长干寺内发现了佛祖真身舍利以及发、爪等物,轰动一时。佛教信众据此认为,长干寺舍利就是从印度传入中国的19份佛祖真身舍利之一。梁武帝时期曾对长干寺进行过大规模扩建,并对舍利进行了重新瘗藏,分别藏入两座阿育王塔地宫内。

( 遗址中发掘出土的明代龙纹琉璃构件 )

( 遗址中发掘出土的明代龙纹琉璃构件 )

隋唐时期,长干寺逐渐破败。唐长庆四年(824),时任润州刺史的李德裕将荒废已久的长干寺阿育王塔地宫打开,从中发现了21枚舍利。李德裕将其中的11枚迁往润州(今江苏省镇江市),在北固山甘露寺建塔供奉。上世纪50年代,甘露寺地宫经过发掘,这批来自南京长干寺的真身舍利重见天日。而另外的10枚则被留在了原地。南唐时期,长干寺原址一度废为军营。

“事实上,我们工作的重点是要找到明代琉璃塔的地基及地宫,于是从2007年9月我们开始了第二期发掘。这次发掘区位于第一阶段发掘区的北部,发掘确认了大报恩寺大殿遗迹。”祁海宁告诉我,“大殿位于北区正中心位置,底部设置大型夯土台基,残存的高度约为5.2米。台基夯筑的方法是一层土,一层碎砖瓦片,分层夯筑,这种做法与南京明故宫遗址内宫殿地基的夯筑方法完全相同。大殿底部以未上釉的琉璃瓦碎片垫基,并经夯打。外围围绕一周宽度约为1.2米的基槽。殿内目前共发现两排6个大型石柱础。当时发掘到这儿时,我们觉得琉璃塔塔基应该就在不远处了。”据文献记载,报恩寺的大殿“高七丈一尺五寸,深十一丈四尺三寸,长十六丈七尺五寸”,按照现代尺寸换算就是高22.67米、深36.23米、长53.1米。其长宽数据与祁海宁考古发掘的实际状况基本吻合。

( 铁函内出土的铜牌长干寺地宫出土的玛瑙珠(左一)和两只水晶球 )

( 铁函内出土的铜牌长干寺地宫出土的玛瑙珠(左一)和两只水晶球 )

祁海宁的预测在不久后得到了印证。在大报恩寺遗址北区的中轴线上,也就是在大殿之后,距离大殿东侧基槽12米处发掘到了塔基。“塔基开口平面呈正八边形,最大对径约为25米。从外至内分为5层结构,除中心部的地宫外,外围4层结构的平面形状都为八边形。挖到这儿的时候,我们所有的人都兴奋得要死,因为整个的平面结构和历史文献中记载的大报恩寺的结构是吻合的,我们认为找到了琉璃塔的塔基,觉得离找到地宫的时间会越来越近。”

大报恩寺与琉璃塔

( 铁函顶部出土的鎏金银凤 )

( 铁函顶部出土的鎏金银凤 )

大报恩寺是明朝永乐皇帝朱棣在1412到1431年期间兴建的一组规模庞大,有如宫殿般金碧辉煌的建筑群。朱棣为大报恩寺的建设定下了“准宫阙规制”的基调,要求以皇宫的标准建设大报恩寺,“弘拓故址”,“度越前代”,他要求在寺中用五彩琉璃建造一座前无古人的九级宝塔,为了这个目标,光建大报恩寺塔就耗费248.5万两白银,10万军役、民夫,在工部侍郎黄立恭和三宝太监郑和的监督下,整整忙了19个年头。明末清初文学家张岱将其称为“中国之大古董,永乐之大窑器”。

大报恩寺在永乐、宣德年间建造,正值郑和率领下西洋船队多次远洋海外之时,因而,郑和对这项工程难以全力照顾,工程进展缓慢。为此,宣德三年(1428),明宣宗朱瞻基特下御敕,要此时已出洋回国任南京守备的郑和“即将未完处,用心提督”,限期完工。竣工以后,郑和还特将其从海外带回的“五谷树”、“娑罗树”等奇花异木种植在寺内。

( 长干寺地宫出土的净瓶 )

( 长干寺地宫出土的净瓶 )

大报恩寺是明代最重要的皇家寺院,占地约400亩。全寺施工极其考究,完全按照皇宫的标准来营建。地基上先钉入粗大木桩,然后纵火焚烧,使之变成木炭,再用铁轮滚石碾压夯实;木炭上加铺一层朱砂,以防潮、杀虫。全部建筑以四天王殿以及大殿最为壮丽,下墙石坛栏楯,均用白石雕镂工致。大殿非礼部祠祭,终年封闭。明初诏刻大藏经,别置藏经殿,贮南藏经板全部。各殿的尺寸,《金陵梵刹志》收录详备。

大报恩寺的营建工程浩大,尤以位于大殿后的大报恩寺琉璃塔为艰。琉璃塔于永乐十年六月开始建造,至宣德六年八月竣工。八面九层,高达78.2米,甚至数十里外长江上也可望见。塔身白瓷贴面,上下万亿金身,砖具一佛像。从一级到九级所用砖数相等,砖的体积则按级缩小,佛像也是如此。第一层四周镌四天王、金刚护法神,中镌如来像,都用白石。每层覆物色的琉璃瓦。地面覆莲盆口。塔顶冠以黄金宝顶。重2000两,角梁下悬挂风铃152个,日夜作响,声闻数里。自建成之日起就点燃长明塔灯140盏,每天耗油64斤,归内府拨送。灯盏用蛤蜊壳制成,里面内置油盘,灯芯直径盈寸,附有机栝,燃时引入檐内,即有机关使它出来,不用专门攀缘取放。17世纪进入中国的西方传教士将其称为中古世界七大奇观之一。

( 遗址古井中出土的鎏金木佛之二

)

( 遗址古井中出土的鎏金木佛之二

)

1856年太平天国发生内乱,由于担心石达开部队占据制高点向城内发炮,大报恩寺塔被北王韦昌辉下令炸毁,仅存一青铜色塔刹(20世纪30年代后失踪)和8米高的石碑。相传建造该塔时曾一式烧制三份琉璃构件,一份用来建塔,两份埋入地下用于替换。1958年在眼香庙、芙蓉山、窟岗村一带出土的大批琉璃构件上多带有墨书的字号标记。构件现分藏于中国历史博物馆、南京博物院和南京市博物馆。

大报恩寺坐东向西,这与其他寺庙的坐北朝南有着极大不同。建筑的整体布局总体上分为南、北两大部分。最重要的建筑皆分布于北区,也就是大报恩寺遗址考古队所发掘的这片区域。祁海宁他们在此前的发掘中发现遗迹与文献记载一一吻合。

“我们顺着塔基继续挖掘,最外层是一圈基槽,由于历代的破坏,目前仅有北、西、东三边的局部得以保留,每边长约11.2米,宽约1.1米,仅残存底部。基槽边壁和底部皆用白石灰浆涂抹,从残存的痕迹看,原先基槽内应用砖石砌筑。第二层结构为原始的山体土层,第三层结构的下部为经过夯打的原始山体土。从该环在塔基中所处的位置以及构造方法上推断,是承重功能。第四层结构又为原始山体土,第五层即塔基中心,为圆形的地宫开口,直径2.2米。”祁海宁说,“如果这个地宫就是琉璃塔的地宫的话,那将又是一个考古奇迹,可与此前发现的皇家寺院地宫法门寺相媲美。这两个时期都是鼎盛期,我们认为可能会出土很多由海外带回来的珍贵文物。”

然而,接下去的挖掘,让祁海宁和他的同事们一下凉了半截。“这个地宫为圆形竖井式。地宫之内,从上至下以一层石块一层夯土的方式有规律填充、夯筑,共39层。越往下挖越窄,我们开始怀疑早前的判断。挖到26层,距离地表开口4.2米深度处,发现一块方形覆石,位于地宫中心。与覆石同深度,紧贴地宫壁。看到这儿时,我心里咯噔一下,按照朱棣的性格,不该呀。当时建造时候财力充沛,不可能地宫往下越来越窄,覆石也不该这么粗糙,还有一角不规整。”祁海宁带领的考古队停下了手头的工作,开始反思整个挖掘,究竟是哪儿出了问题。

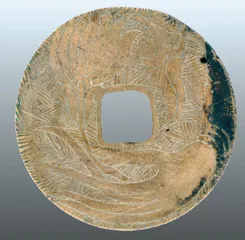

( 铁函内出土的刻有“佛手拈花”图案的铜钱、龙凤纹花钱

)

( 铁函内出土的刻有“佛手拈花”图案的铜钱、龙凤纹花钱

)

“当时有人说会不会塔基和大殿太近,不是大报恩寺的地宫。也有人说朱棣死的时候,地宫没有完成,所以粗粗建完,各种说法都有。我当时决定不管怎样先将石板取出再做决定。”祁海宁说,“当石板快掉出来的时候,我突然看到了‘金陵’两个字,这毫无疑问地排除琉璃塔地宫的可能性了。明代南京称为南京,宋代的时候南京被称为金陵,这极有可能是宋代的地宫。”

长干寺与地宫

从孙吴赤乌年间,印度高僧康僧会在长干里创建了江南第一座寺院建初寺开始,到明成祖朱棣修大报恩寺,千余年间,南京古长干里佛寺屡毁屡建,佛缘愈挫愈强,形成了一根始终不绝的金陵佛脉。

自六朝建康城被隋军平毁后,南京的地位一直受到压制,直到宋元时期长干寺才迎来了又一个发展高峰。北宋大中祥符年间,僧人可政向宋真宗赵恒奏报,埋藏在长干里地下的佛祖舍利经常显灵。真宗下诏重修长干寺,并兴建佛塔。这座新建的佛塔八面九层,高200尺,初名“真身塔”,建成后由宋真宗赐名为“圣感舍利塔”。天禧二年(1018),真宗又根据他的新年号,将长干寺改称为天禧寺。天禧寺在元代称为“天禧慈恩旌忠教寺”。

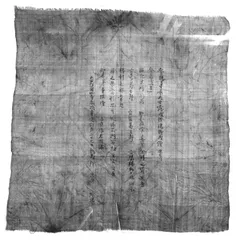

( 铁函内出土的带有墨书题记的丝织品之一 )

( 铁函内出土的带有墨书题记的丝织品之一 )

“覆石取出后,露出了方柱状的石函。石函高度达1.5米,由上部盖板、底部垫板和四周四块壁板拼合而成。其中北壁石板镌刻长篇铭文,题为《金陵长干寺真身塔藏舍利石函记》。”石函现在已经放在南京朝天宫展厅中对外展出,祁海宁指着展厅中的石函说。碑文介绍了大中祥符四年,金陵长干寺住持演化大师可政和守滑州助教王文等人,得到宋真宗的允许,修建九层宝塔事,塔高“200尺”,塔内地宫中藏有“感应舍利十颗,并佛顶真骨,洎诸圣舍利,内用金棺,周以银椁,并七宝造成阿育王塔,以铁囗囗函安置”。

阿育王是印度孔雀王朝的第三代君主,频头娑罗王之子,生活的时代距今约2200年,是印度历史上一位非常伟大的君王。他是一位佛教徒,后来还成为佛教的护法。阿育王塔因印度孔雀王朝的第三代国王阿育王而得名,据《法苑珠林》载:阿育王塔在中国有19座,它们分别是:西晋会稽鄮县塔、东晋金陵长干塔、后赵青州东城塔、姚秦河东蒲坂塔、周岐州岐山南塔(即法门寺塔)、周瓜州城东古塔、周沙州城内大乘寺塔、周洛州故都西塔、周凉州姑藏故塔、周甘州删丹县故塔、周晋州霍山南塔、齐代州城东古塔、隋益州福感恩寺塔、隋怀州妙乐寺塔、隋并州净明寺塔、隋并州榆杜县塔、隋魏州临黄县塔。

“与碑文的记载完全一致,在石函内发现有一座铁函,就是这个,你来看看。”祁海宁说,“这个铁函高1.3米、宽0.5米,是国内目前从佛塔地宫中发现的最大铁函。当时是先放置石函,然后再将铁函放进去,整个设计严丝合缝,铁函进去的时候稍微偏差了一点,以至于石函的榫卯结构下部合上,而上部无法合拢,于是用大量石灰来堵住空隙处。这里还有很明显的印迹。”

铁函在2008年8月27日被请出地宫,运抵南京市博物馆进行室内清理。当时为它找了一间最小的房间,温度保持在16~18摄氏度恒温,主要是为了防止铁函出土后由于周围环境改变而发生异常。“当时可以看到,铁函顶部放置大量铜钱以及水晶球、玛瑙珠、串珠、鎏金银凤等供养器物。其后,我们对地宫继续发掘,在原石函底板下,发现了一座类似于腰坑的小型埋藏坑,出土白瓷、青瓷碗各1件,青瓷壶1件。壶口朝西,壶内放置1枚水晶球。至此,地宫从现存地表开口至埋藏坑底部共深达6.74米。这也是迄今为止国内发现的最深的佛塔地宫。”

如何将铁函中的阿育王塔请出,足足商讨了4个月。祁海宁告诉我:“我们最初的想法就是把铁函分割取出阿育王塔,或者在铁函底部打几个孔,再用千斤顶将塔顶出来。报告到国家文物局后的批示是,塔是一级文物,铁函也是一级文物,两个都不能破坏。于是我们的工作又陷入了停滞。后来我们想到了中国航天南京晨光集团,他们是老牌的兵工企业,李鸿章创办的金陵机器制造局就是他们的前身,看看他们能不能有什么好办法帮我们解决这个难题。”

“考古队找到我们后,想了很多方案,每次方案都需要请来各方面的专家商讨,再报国家文物局,光方案就做了几十份。最后决定先用便携式X光机对铁函和宝塔进行检测。”周明——南京晨光集团有限公司工艺研究所所长,他参与了阿育王塔请出的整个方案设计、实施的全过程,他告诉我:“在对阿育王塔和铁函之间的间隙检测时,发现有很多铜钱、水晶球等宝物。对塔身检测时,发现阿育王塔内部是一个木质托架,塔身也是木质结构,上部的山花蕉叶处已经露出了部分木质构架,外部包裹着金属皮,金属皮上有很精美的图案,并且塔身上还有很多小佛像。在木质框架结构内还探测到有金属物件和金簪,金属皮和木质框架是用泡钉连接的。”

“由于宝塔长时间浸泡,局部已经有一些破损,请出是为了能够对它进行修复,以便恢复原貌。其次,这个阿育王塔和其他阿育王塔有一些本质差别。当时通过工业内窥镜所看到的宝塔结构比较特殊,其外部是鎏金皮包裹,内部是木质结构托架,这些木质构件如果不及时地进行脱水处理就会变形。”祁海宁说。

宝塔的外观有一些佛像,周边镶嵌宝石。塔的结构是用泡钉把塔座、塔身、塔刹三个部位连接起来的。这种结构也是考古队请出宝塔工作慎之又慎的原因之一。

“最后确定用机械手将佛塔请出。我们在集团内部制作了尺寸和重量相近的铁函和宝塔等模型,进行了多次模拟试验,以确保一、二号机械手和软织物能够顺利平稳地请出宝塔。”周明参照着电脑里的示意图告诉我,“所有这些工作都为最后方案的安全、可靠奠定了基础,在研究方案过程中,我们也考虑到了各种风险,比如铁函的四周是否有异物会卡住宝塔、在提取过程中丝织物是否能承受宝塔的重量、宝塔是否会有晃动和倾斜等风险。”

2008年11月22日,南京市博物馆与中国航天南京晨光集团合作,按照事先制订的方案将碑铭中记载的“七宝阿育王塔”顺利请出铁函。七宝阿育王塔高度近1.2米,该塔由相轮、山花蕉叶和须弥座三大部分组合而成。塔刹有五重相轮,顶部为球形宝珠。四瓣山花蕉叶分别位于须弥座顶部四角,其内侧分别浮雕了两座佛立像和两座佛坐像。外侧则浮雕了一组佛祖诞生、苦修、说法、涅槃以及降魔显圣等佛传故事。

塔刹与4座山花蕉叶之间皆以长链相连,链上悬铃。塔的主体是位于底部的须弥座,须弥座平面为方形,上、下两端的出涩部分皆浮雕一组佛像,姿势各异。塔身四面中心部分,分别浮雕了“萨埵太子饲虎”、“大光明王施首”、“尸毗王救鸽命”和“须大拿王”4幅大型佛祖本生变相。塔座四面的顶部分别刻有“皇帝万岁”、“重臣千秋”、“天下民安”和“风调雨顺”4字吉语。塔座四隅站立大鹏金翅鸟(即《天龙八部》之中的迦楼罗)。每面的上部和下部分别錾刻铭文,主要记述捐赠施主的身份、姓名,捐赠的数量,以及变相的名称等。另外在塔刹根部、山花蕉叶内侧以及塔座顶部平面之上皆有铭文,提供了十分丰富、重要的文字记载。

在铁函中,还出土了许多其他供奉的物品,包括琉璃瓶、银鎏金莲花如意形法器、铜镜,以及多达数千枚的各式铜钱——从汉代的五铢,直至北宋前期的至道元宝、咸平元宝等,其中还有一些特殊制作的鎏金龙凤纹花钱。在一枚“景德元宝”的背面,磨光后刻画了一幅佛手拈花图,刻画细微,精美异常。在塔顶空隙处塞有大量丝织物包裹。“经过对这些包裹的初步清理,出土了20余幅珍贵的宋代丝织品,有巾、帕、上衣等种类,大都保存完好。这些织物使用了提花、刺绣、印染、描金等多种织造和装饰工艺。在多幅丝织品上还有施主墨书题写的题记,内容丰富、墨色如新。还有一些丝织品里包裹着各类香料。对于宋代香料的记载是很多,但能见到的实物却很少。”祁海宁兴奋地说,“在一个丝织小包中还出土了数百枚形如米粒的舍利子,颜色以白色为主,少量为红色和黑色,推测为碑文中所称的‘诸圣舍利’之一。

现在你所看到的展出的这些文物只是我们发掘里面极小的一部分,好东西多着呢。”

“我们没有想到,找寻琉璃塔却意外发现了北宋长干寺真身塔的地宫。虽然它不是皇家寺院,但为我们了解北宋时期对外贸易、经济以及当时的佛教等情况有着很大意义。”现在,祁海宁和他的同事正忙着准备开启阿育王塔内的两套金棺银椁的方案,也许不久后,便会有振奋人心的消息传来。■ 阿育王考古文物大报恩寺