守护历史的书页

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

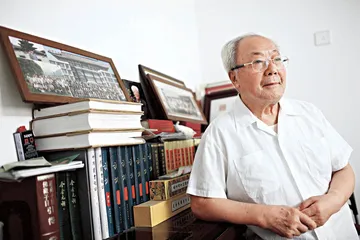

( 国家图书馆善本部的丁瑜

)

( 国家图书馆善本部的丁瑜

)

《永乐大典》与国家图书馆的公藏聚合

还是在“文革”的动荡日子里,善本部的丁瑜去国图的分库柏林寺查书,正在院子里走着,突然一阵风飘来,吹来一页碎片。丁瑜捡起来一看,“这不是《碛砂藏》吗?”长期浸淫于古籍的丁瑜清楚,《碛砂藏》是宋代平江府碛砂延圣院比丘尼弘愿断臂募化所刻的,堪称存世宋版书中最为珍贵的藏经,最完整的曾保存在西安的卧龙寺,后来还引发了康有为盗书的一段公案。存在国图里的《碛砂藏》仅有四五卷,但分库里并没有啊。管庙的人指着垃圾堆说:“这些碎片还有很多呢。从佛肚子里砸出来的,不知道有用没用,还没扔。”原来,乾隆年间修庙时在大雄宝殿的佛肚子里塞了“五宝”以充当心肝脾肺肾——金、玉、玛瑙、翡翠,最后一宝就是佛经,用了完整的一卷《碛砂藏》。破“四旧”把佛像砸了,佛经始现。动荡结束后,这一意外发现成为国图的又一宝藏。

飘来的书页如一个隐喻。事实上,1950年就进入国家图书馆的丁瑜对本刊记者说,善本的文物价值至高无上,如同“皇冠上的那颗珠子”,都是“可遇不可求”的。

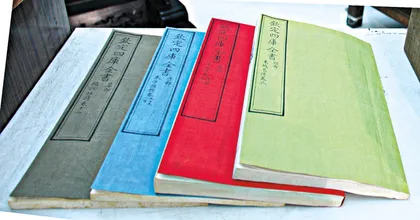

1907年罗振玉在《京师创设图书馆私议》中就提出,“赐书以立其基”,这落实在两年后筹建的京师图书馆中——调集翰林院、国子监、内阁大库残本为基藏,并征得各省官府藏书及常熟瞿氏、归安姚觐元咫进斋、扬州徐乃昌积学斋等私家藏书。这部分藏书中,包括后来成为“四大专藏”中的三部:《敦煌遗书》8673卷,文津阁《四库全书》的原本、原函、原架,还有翰林院残余的《永乐大典》60册。国家图书馆朱天策是此次百年馆史编纂的负责人之一,他对本刊记者说,京师图书馆1909年由宣统帝御批筹建,属学部管辖,由翰林院编修缪荃孙担任监督,一开始就具有国家馆的雏形。到1916年袁世凯主管的北洋政府下令各出版社向京师图书馆缴送出版物,这是国际公认的国家图书馆的唯一标志,这才真正确立国家图书馆的地位。

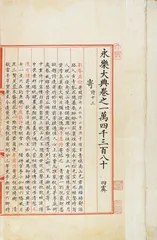

不同于《四库全书》完好无损地随馆“七迁”,《永乐大典》的聚散离合更像是国图善本命运流变的一个缩影。《永乐大典》共2.2877万卷,1.1095万册,是我国古代最大一部“百科全书”。明亡之后,正本神秘失踪,成为历史谜团。康熙年间,在皇家档案库皇史宬发现了唯一的嘉靖年间重录本,存世仅400册。国家图书馆国家古籍保护中心办公室主任陈红彦对本刊记者说,《永乐大典》的重要性不仅在于它本身的价值,更重要的是书中辑录的许多珍贵的书籍已经失传,多赖此书才能流传至今。

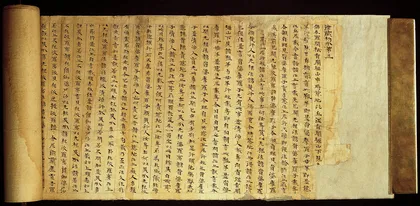

( 《敦煌遗书》

)

( 《敦煌遗书》

)

陈红彦说,随着国家图书馆地位明确,到1934年,馆藏《永乐大典》已达93册。但此时已时局不稳,教育部密电时任馆长的蔡元培、袁同礼准备将精本南迁:“北平图书馆承文津阁、清学部藏书之遗,为全国图书馆之最大者。所藏宋元精本及《永乐大典》甚多,而明代实录及名人集仍系本来面目,远非《四库全书》删改者可比,甚为重要。仰时挑有精本南迁,以备不虞为要。”接电后,当时的北平图书馆即将包括《永乐大典》在内的善本精华运往上海公共租界,1941年珍珠港事变后,上海租界日益紧张,代理馆长袁同礼和上海办事处钱存训将这批善本再做挑选,1941年运往美国国会图书馆寄存。选取的2700多种3万多册书中有60册《永乐大典》。1965年,这批善本转运台湾地区,目前存于台湾“故宫博物院”。陈红彦说:“在其标签上仍然保留着‘平馆藏书’的字样,因此还是属于国图的财物。在做《敦煌遗书》库房的时候,还专门制作了三个大柜子来保存《永乐大典》,其中60个抽屉是空的,就是给台湾60册书留出来的,期待有一天能再回来。”

抗战期间,搜集古籍善本也一直没有停止过。困居上海的郑振铎不停地出入书肆,寻找善本,袁同礼馆长则四处筹措购书经费。“袁同礼时代北图实践了兼收并蓄的收藏方针,他站在战略角度充实馆藏,在云南与西南联大携手搜集西南文献、抗战史料就是典型例子。这就是他眼光高远的地方。”当时进入“抗战史料征集会”的国家图书馆老员工戚志芬对本刊记者说,袁同礼认为,这是我国第一次反抗帝国主义的斗争,“按历史陈迹,最易泯灭,其资料苟不加搜集,转瞬即逝”。那一时期搜集到的善本中有两册《永乐大典》。

( 《永乐大典》 )

( 《永乐大典》 )

新时期的开辟以第四部镇馆之宝的入藏——1949年赵城县广胜寺金代大藏《赵城金藏》躲过日军抢掠进馆——为标志。丁瑜说,这之后的若干年也是国内很多藏书家出于爱国热情,无偿把家藏珍本捐赠给国家的时期。当时捐献《永乐大典》的一大催化剂是,1951年,苏联列宁格勒大学东方系将11册《永乐大典》赠还中国政府,文化部接受后即拨交北图收藏。随之号称民国藏书“南陈北周”之“北周”的周叔弢将家藏一册《永乐大典》无偿捐献给国家并致信北图:“珠还合浦,化私为公,此亦中国人民应尽之天责也。”之后还有商务印书馆的21册、赵元方等藏书家的家藏。民间收藏的古籍进一步流向国家。

那时国家虽然处于困难时期,也不惜重金从一些大藏书家手中购书,最有名的是“南陈”陈清华的藏书,前后分三次买入。丁瑜亲历了第二次买入。“在1955年买入第一批之后,1964年,香港又传出陈清华要出售藏书的消息。周总理指派文物局和北京图书馆进行收购。”当这批书籍从香港运回来的时候,正是他去火车站接的站,“那时候有规定,这种珍贵文物不能空运,得从广州坐火车到北京。我记得站台上文物局的金先生提着5个蓝灰色塑料箱子,看似平常,但里面装着的18种书籍、7种碑帖却价值连城,其中的《荀子》(台州本·宋刻)是绝世孤本。这批古籍花了25万元,付了12.5万港币和12.5万人民币,等于当时全国大学生一年的口粮钱。”

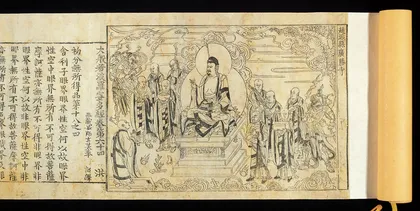

( 《赵城金藏》 )

( 《赵城金藏》 )

“等把箱子直接运进图书馆,我们打开一看,所有古籍都用陈清华夏天贴身穿的绸裤、汗衫给裹着,就是怕路上有什么损害。”当时,做夹板的樟木料、做匣板的楠木料早就备好了,工人也找来了。书一到,马上开始测量制作。“书库也早确定好了,我们就在《四库全书》书库中间,开了个小书库,专门摆放这25种古籍。”丁瑜说,“后来周总理还指定要看这批书中的《蜀石经》,还是我送到中南海去的。”

“《永乐大典》在‘文革’前有不成文的规定,国内发现,要交还国图。”丁瑜说,到了上世纪六七十年代,一方面一些古籍在大动荡中流落民间,另一方面更多的古籍从民间转入国有,与经济领域一样形成了“国有主导”的局面。他亲历的《永乐大典》传奇有两件,一是60年代初在广东发现了三册《永乐大典》,让持有人亲自送到文化部,没想到他随随便便贴了邮票就给寄过来了。“那可是价值连城的文物啊。”

( 《四全图说》 )

( 《四全图说》 )

上一次《永乐大典》的民间重现则更传奇。那是1983年,在山东掖县文化馆上班的孙洪林,在一本台历上见到了《永乐大典》,才知道家里有本“破书”竟然是国宝。“当国图的鉴定专家去查看时,发现书残破得厉害,只剩下37页了,而且天头地脚已经被剪了下来。原来因为书页大,孙家老太太拿它们做了鞋样了。幸好,老太太虽不识字,但从祖上因袭了敬字惜纸的传统,凡是有字的地方都没动剪子。”丁瑜说,“那一册是‘门’字号的,专讲古今中外各种各样的门。国图给了1000块钱,当年也算不少。现在怎么也要几百万了。”至此,《永乐大典》残本散落在10多个国家和地区的30多个单位,大约380册左右。而国图已有《永乐大典》221册(含现存台湾的60册),居各处收藏的首位。

再次重现是在2008年初,一位不愿透露身份的海外华人主动联系国图古籍保护专家,希望专家对自己手中的一册《永乐大典》进行鉴定。这是卷2272至2274“模”字韵的“湖”字一册。“《永乐大典》是国图‘镇馆之宝’、四大专藏之一,我们都很熟悉。经过对卷数、字、韵等的查对,我们发现,国图恰好存有这册《永乐大典》之前和之后的两册。此后,这位私人藏家携书来到北京做实物鉴定。国家图书馆和国家文物局组织专家先后进行了4次鉴定,确认其是真品。这是一种机缘。”亲历此事的国家图书馆副馆长张志清对本刊记者说。此次从接触这册《永乐大典》到最终购入,历时一年多,最终这位私人藏家决定将它转给国图公藏。

( 古籍修复专家杜伟生

)

( 古籍修复专家杜伟生

)

对抗“纸寿千年”的战争

穿越国图白石桥老馆的一条曲折幽深的甬道,尽头几间不起眼的屋子就是善本特藏部古籍修复组,入口处“国际图联保存保护中心中国中心”的标识为之添上了几分神秘。

( 国家图书馆二期阅览大厅

)

( 国家图书馆二期阅览大厅

)

屋子里,古籍修复专家杜伟生正伏在案头细细修复一张暗黄色的纸卷。一旁的工具很简单,一支毛笔,一碗清水,一碗自己调和好的糨糊,一个鬃毛刷子,一个喷壶而已。那纸看上去厚实坚硬,展开处暗黄甚至部分变黑,边缘已经残破,但剩下的字迹依然清晰,带着不同时代批注的痕迹。他看似漫不经心地拿起塑料喷壶在边缘卷起处喷一点水,那纸微潮,坚硬的边缓缓变软,字迹却无一点晕染。这时他右手拿起医用镊子,左手压着纸背,轻轻将折起处挑起抚平,它就服帖在后面薄薄的衬纸上了,纸边的字也显露出来。

杜伟生神情略微舒展了,尽管类似动作他时刻都在重复,从1974年进组至今已经35年。他并不觉得每日默默与故纸堆相对的工作枯燥,他说:“你说医生有什么乐趣呢?就像一个医生看着一个原来生命垂危的病人经过治疗康复出院一样。”

( 国家图书馆古籍善本阅览室

)

( 国家图书馆古籍善本阅览室

)

眼前的这页残片上,蝇头小楷工整地书写着一段经文,正是《敦煌遗书》的一卷。国图拥有《敦煌遗书》1万多米长,1987年开始陆续已经修复了6000多米。“别小看了这页老纸片,这是国宝啊。它们距今有1500多年了。能活到现在,真叫万劫不死。”杜伟生怀着敬畏,“修坏了,那就是千古罪人!”

在杜伟生眼里,这些古籍历经千年的战乱离丧、水火相侵、鼠啮蠹蚀,病况不一。在它们入库前,先要在零下25摄氏度的低温下消毒一周,杀虫、去霉菌,然后进入善本书库,经检查病况严重的先修复。善本书库位于老馆的地下一、二层,是国图守卫最严密的禁地,只有善本部少数几人被允许进入。修复组组长吴澍时对本刊记者介绍,善本书库保持20℃,相对湿度50%,这个季节管理员在里面要披棉衣,加护膝。库房的目录登记精细到以“页”计算,每册图书有多少页、多少字、多少插图,作者的生卒年代、家世、学术成就,版本年代及刊刻背景,用纸的厚度、尺寸、材质、产地等等,都有详实考证记载。修复组成员每次进入取样,都要戴着手套,举着木托板等在门口,由专职管理人员从一孔小窗递出待修复的古籍,置于托板上。每修复完一件送还时,有专人对照之前拍摄存档的图片,原件上一个标点符号也不能少。杜伟生拿他手中的这卷《敦煌遗书》的书皮给记者看,上面贴着一张黄色标签,写于1910年,标注了这卷中的各种信息,尤其注明卷首三个字“永问起”,末尾三个字“知提止”。经杜伟生修复后,卷首的第一个字“罪”显露出来,到归还时一核对便知。

( 国家图书馆古籍馆文献修复组南庆波,几十年修复金石拓片,是工作也是爱好

)

( 国家图书馆古籍馆文献修复组南庆波,几十年修复金石拓片,是工作也是爱好

)

先期到达杜伟生他们手中的古籍善本,如同病入膏肓之人,或断裂,或焦脆,或黏结,或絮化,或虫蛀,有的千疮百孔,有的板结成砖。首先要进行各种基础检测,包括检测纸张的纤维、色泽、厚度和pH值等,检测的结果决定着下一步制定的修复方案。修复组专家张平形容,“很多已经残破得非常严重了。到什么程度呢?就是打开这个纸包以后,身后不能有人行走,还要尽量屏住呼吸。如果喘气稍微大一点,里边的纸屑就要飞起来”。

杜伟生的“医书”经验在新中国成立后的国图三大镇馆之宝的修复中逐步建立起来。他的几位师傅就是国图上世纪50年代初期为修《赵城金藏》从琉璃厂请来的业内高手。杜伟生说,在历史上,“修书匠”却是一个高度繁荣的行业。古时图书制作难度较大,修书人的地位也相当高。每一本书,甚至会署上相关工作人员的名字。宋代以后,图书的制作成本降低了,纸张也变得更薄了,很快修书就成了一门手艺。50年代,民间修书还很盛行。“为了说动几位师傅,国家图书馆开出了每月200多斤小米的工钱。”

( 国家图书馆副馆长张志清 )

( 国家图书馆副馆长张志清 )

杜伟生听师傅们说,他们当时打开残余《赵城金藏》木箱发现,经过水浸、虫蛀和霉菌侵蚀,经书已经面目全非。特别是因为曾经卷起藏在煤窑里,或者被水泡过,有1/3的经卷紧紧粘在一起,皱缩成一根根棍子,无法打开。为了解开卷成“纸棺”的书,老先生们创造性地采用了“蒸”的办法。杜伟生拖出一个特制的笼屉给记者演示,由柳木制成,三层高。“将受潮的《赵城金藏》经卷先用宣纸包住,再包上布,放入笼屉里用火蒸。这样,表层的经卷纸张可以被蒸汽慢慢润松,而又不会被水滴浸泡。这样蒸几十分钟后,取出经卷,用针将表层松软的部分一点点挑开,直到挑不动,再放入笼屉蒸。有时候,蒸一次只能揭开几厘米,而每一卷经,短的有3米,长的则有十几米。”

从笼屉中拿出来再修补,又遇到补纸的问题。因为金代刻成的《赵城金藏》用的是麻纸,而当时北京市面上已经找不到。后来据说是一位巨赞法师到贵州募集来的类似的纸,叫“构皮”。就这样,几位老师傅将《赵城金藏》修补完成时,已经是17年后了。受教于几位老师傅的口传心授,杜伟生坚信,修书永远不会成为流水线,只能是个手艺活儿。“对不同的损伤,有补、揭、挑、裱等数十种工艺。对本已脆弱的旧书来说,有时候,根据不同情况,书蒸20分钟还是25分钟,针挑入三分还是两分,也许就是成败的关键。”

“修旧如旧,这是古书修复的重要规矩。”杜伟生举例,如《赵城金藏》的霉色没有专门清理掉是对的,一方面,清洗会损害纸张,不易于保存。另外,清洗完的经卷虽然可能美观一些,却不能反映历史的真实。而经卷头上的别子,都是特意用竹子做的,因为是佛经,是素的,不能用骨头做签子。但限于当时的眼光,也有一些失误,如修复时更换褙纸、裁齐经卷上下两边、更换天地杆和整卷托纸等方式,都损失了历史信息。

从1987年至今20多年,《敦煌遗书》以每天几厘米的进度渐次修复。杜伟生从一开始就参与进来。这一时期,“修旧如旧”的原则被进一步强调,保持原有的装帧,包括书皮、书签,没有权力随便拆换原有的东西。张志清说,当时善本部的冀淑英先生强调,“不遇良工,宁存旧物”,另外要尽量保持历史信息。但因这些公元5至11世纪的古抄本及印本支离破碎,当时采用的修复方法还沿用老的手卷装裱方法,要完全修复好这1.6万件《敦煌遗书》,需要耗时50年,不现实。《敦煌遗书》修复一度暂停。

1990年,杜伟生受邀前往大英博物馆帮助其修复《敦煌遗书》,他们看不懂中国字,不知道残片如何排列,但其保护理念让杜伟生深思。“古籍修复国际通用原则,必须保留各时期修复的痕迹,新补的材料要和古籍有所区别;再如,所有的修补材料和修复方式都必须是可逆的。”但完全按国外的方式,不要说时间上不行,也没有那么多的经费。按照新的修复方案要求,修复的时候既不能把原来的纸揭薄,也不能在书叶背面整张涂上糨糊托裱,只能用薄皮纸一点点地补。由于《敦煌遗书》用纸一般较厚,一个裂口补上两三层纸是常有的事。再有,补在书上的纸不能盖住字迹。“即使一个残字,也是要完全保留下来的。因为研究者可以从上下文的联系中,判断其真正的含义。”

2002年开始的《永乐大典》修复更为精细。国图存有一批高丽纸,无论从纸张的年代还是从纸张的纤维来说,修复《永乐大典》书皮都是非常合适的。而用做封面材料的绢,却已经绝迹了,只能从市面上找最接近它的生丝。这还是当时的修复组副组长张平满北京城奔走了一个月,才在瑞蚨祥店里找到的材料。“中间还有一个小插曲。11月中旬工作间通了暖气,大家本以为可以让手指变得灵活,结果第二天大家一看全蒙了,纸板上量好尺寸的书皮被暖气烘烤一夜都缩水了。”

特别之处是,《永乐大典》属于典型的“包背装”,书皮用纸板制成,外面包裹着一层丝织品。为了确保明代的装帧特征,要在不把书拆成散页的情况下进行修补,以“掏补”为主。杜伟生说:“这就要在不拆掉书皮和纸捻的情况下,把毛笔、补纸伸进书页中间修补书页上的破洞,还要保证书页的平整。”

古籍修复不是简单的装裱。杜伟生医书30年,早已通晓中国造纸术、印刷术、古代文学、文献学、版本学、艺术、美术、佛学等传统文化以及生物、化学等现代科学知识。这间工作间摆放有显微镜,房中央则立着裁纸机、手动压力机、纸张测厚仪等。杜伟生说,随着科技的发展,给修复工作也带来一些新的思路和技术。比如几年前引进的纸张纤维分析系统,在显微镜下可以清楚分析纸张数据。这样就能有的放矢,去配修复的纸。“我们曾遇到过一本珍贵的书,当时一个学者说它是麻纸,造纸专家则说是皮纸。他们都是凭眼睛,凭经验。后来我们在显微镜下分析,是皮纸。而1985年,美国就应用航天设备进行图书去酸技术研究。而日本从上世纪70年代起,在纸张研究中就引入了自然科学的手段,不仅对古籍原纸进行数据分析以了解其特性,甚至造纸厂环境对纸张的影响都有研究。”

俗话说“纸寿千年”,杜伟生他们的修复堪称是与时间赛跑的纸上战争。而目前的情况是,中国古籍的总数超过3000万册,但从事古籍修复的人才不足100人,真正经验丰富又了解相关科学技术的不足20人,这样算来,需要近千年才能完成这些古籍的修复任务。

而另一方面,时间与品质又天然是一对矛盾。张志清还记得,他曾因《金刚经》的事情去英国,那书破了一个小口,英国人就反复跟他说,要怎么修,在哪儿补哪儿留。这一修,可能就是几年。而英国请日本人修《敦煌遗书》,4年才修一卷。张志清感叹:“就看你能不能把它视作神,视作艺术品,视作生命。”

蓄水与再生

“600年前的古籍论页卖;400年前的古籍论册卖;元代以前的古籍论片卖。”善本特藏部研究馆员李际宁对本刊记者说,这是古籍圈流传的一句话,尤其是在90年代末至今,古籍的价格已经翻了好多倍。

“近30年,国家图书馆大规模购买善本只有1992年一次,在中国书店买入了21件。为什么呢?一是卖的书远不如馆内质量好。”常在各种渠道采访善本的李际宁举例,大众收藏最多的古籍是《妙法莲花经》,抄本很多,又多集中在唐代,全世界少说有3000~4000件,馆内少说有1000件。而现在民间藏的《敦煌遗书》,要么品种较单一,要么内容面狭窄。因为当初民间收藏往往侧重纸张、书法好的,相对忽略了内容和资料价值。

更重要的原因是购书经费紧张。李际宁说,以往古旧书店是国图购书的主渠道,现在像中国书店也成立了拍卖公司,这一渠道几乎断了。私人藏书家也大多先将藏品给拍卖会。因此,现在拍卖会成了主要渠道。他至今遗憾的是1996年海外曾带来了一卷《文苑英华》宋版蝴蝶装,很漂亮,“全世界就剩下15卷,13卷在国图,1卷在台湾,新出现的这一卷,该不该买?当然应该。但是书款没批下来。”另一件事是2007年买入了一卷《开宝藏》,对佛经颇有研究的李际宁经手此事。“《开宝藏》是北宋刚使用雕版印刷术时印的最大书,原有5000卷,现在全世界只剩12卷,是皇冠上的明珠啊,出现一卷就该买一卷。”但是这一卷采购就花掉了当年国图全年的采购经费,采访部主任开玩笑说,“你一下子把我全年的任务完成了”。但即便这样,这一卷还是遵照收藏家父亲的遗愿——公藏国家的情况下,以最低价买入的,直接上拍还要高很多。

“善本的出现确是可遇而不可求的。”李际宁说,一旦超出国图当年的采访经费,再出现什么好书,就得打报告,层层审批,往往就错过了最佳购买时机,而国图的出现往往给拍卖会提供一个强烈的上涨信号。“最近的两次善本入藏,一次是从陈清华儿子手中买入,还有新出现的一册《永乐大典》,采用了新办法,由文物局下属公司出钱,但存放在国图。”而在李际宁看来,这样的机构对学术知之甚少。“最理想的是设立一个馆外的独立采访基金,在急需时拿出来用。”

朱天策指出,国图在1955年明确提出要建立“国家总书库”,这与国际图联1971年颁布的“国家图书馆标准”相符。张志清说,中国古籍75%~80%的品种集中在国图,但古籍的积累与搜集与国家的命运紧紧结合在一起。

张志清曾去圣彼得堡的俄罗斯国家图书馆参观,听说馆内沙俄时期藏书有400万册。而他们开始藏书是在18世纪初,到1905年沙俄灭亡仅仅200多年。拿国图与之对照,中国是一个5000多年文明的国家,现在1911年前的古籍善本特藏才只有240万册。“俄罗斯是一个不断积累的过程,而我们在1911年后的数十年间是不断散失的。”

张志清说,历数中国历史上的“书厄”,如秦始皇焚书坑儒,西汉末赤眉入关,东汉末董卓移郡,西晋末五胡乱华,南朝梁末周师入郢,北宋末金人入汴梁,南宋末元兵入临安,明末清兵入关,乾隆修《四库全书》,大多是因为政治、经济等人为因素造成,针对的又主要是国家藏书。大凡社会安定、经济繁荣、文化昌盛,就会出现民间藏书的热潮,而社会动荡时期,国家藏书散落民间,民间藏书也会转入地下。可以说,民间藏书对于古籍的保护有着“蓄水池”的作用,公藏和私藏相结合,古籍才能传承下去。

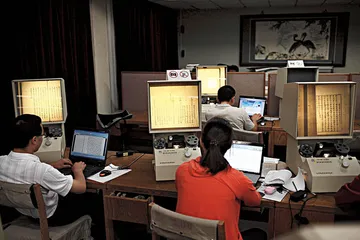

古籍善本的另一种传承方式是“再生性保护”。陈红彦介绍,“再生”主要是通过缩微、出版、数字化让古籍“化身千百”。近20年来,国家图书馆一直致力于古籍的缩微复制和影印。现在善本阅览室只能观看影印件而不允许阅览原件,因为这些书已经很脆弱了,一拿出来相当于折寿几十年。

2002年开始的“再造善本”工程则是最大限度保留原书真实面貌,又能流通使用的一种尝试。陈红彦说,近代张元济主持石印《四部丛刊》,收集古籍善本历十七八年,规模空前宏大,三编总计收书477种,11.9021万卷,主持者仍产生“书囊无底,随时搜访,不敢自足”的无奈。而“中华再造善本”所收宋元以来的版本数量远超《四部丛刊》。这其中包括国图的四大专藏。陈红彦记得,2002年《永乐大典》仿得太像了,以至于出版后不断有人找上门来,说发现新的,拿来一看,却与国图现存的同样卷次。“很多是拿印刷厂的废页重新装订,不仔细鉴定真看不出差别。”■ 历史文物博物馆永乐大典丁瑜守护书页敦煌遗书文化四库全书国家图书馆