秘鲁探秘(中)

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 生活在秘鲁的的喀喀湖畔的乌鲁人

)

( 生活在秘鲁的的喀喀湖畔的乌鲁人

)

地球上的风景,低海拔地区总是会显得更加丰富多彩一些。那里资源充足,各种千奇百怪的动植物彼此相安无事。一旦上了高原,生存竞争便激烈起来,自然景观也就变得千篇一律,毫无生气。

我乘坐的旅游车离开阿雷奎帕向东行驶,海拔迅速上升到了4000米以上,气温骤降,呼吸也变得困难。两小时后,车子开上了秘鲁南部的一块印第安高地,地势相对平缓,放眼望去是一片辽阔的草原,仔细看似乎只长了一种草,干枯细长的叶子和周围的黄土融为一体。草原上几乎看不到房屋,偶尔能见到衣着鲜艳的印第安小孩在放羊,那景色和青藏高原如出一辙。

途中经过一处古迹,可惜正在挖掘,不向游客开放。古迹旁边有一座私人博物馆,展出了一些从附近挖出来的石雕和陶器碎片。石雕刻画的大都是古代武士,有一人多高,花纹细腻,形象逼真。仔细看,每个武士都是右手拿刀,左手托着一枚人头。原来,这处古迹是普卡拉(Pukara)文化遗址,距今已有2000多年历史。普卡拉部落骁勇善战,武士们都喜欢在腰间挂几颗敌方人头作为装饰品。通过对这些石雕的分析研究,考古学家初步了解了普卡拉文化的一些特征,而那些与普卡拉同时代的其他部落,则除了几枚人头外,全部消失在茫茫的印第安山脉中,再也找不回来了。

车子翻过一座海拔5000多米的山口,缓缓进入一个山谷,路边房屋渐渐多起来。再转过一个山坳,眼前豁然开朗,的的喀喀湖(Lake Titicaca)到了。

水上人家

( 的的喀喀湖区的民间艺人在演奏传统音乐

)

( 的的喀喀湖区的民间艺人在演奏传统音乐

)

的的喀喀湖位于秘鲁和玻利维亚的交界处,是世界最大的高山湖,总面积8300平方公里,同时它也是世界最高的通航湖,湖面海拔3810米,直到今天仍然担负着秘鲁和玻利维亚之间的一部分货运任务。相比之下,我国青海湖总面积只有4300平方公里,海拔也只有3260米,不过由于纬度高,自然环境远比的的喀喀湖要险恶得多。的的喀喀湖区冬天的气温会降到零度以下,但因为湖的平均深度高达107米,水量丰沛,白天吸收的热量到了晚上就会慢慢释放出来,不但让湖水保持常年不结冰,而且还影响了周围小气候,把这片高原变成了一个世界少有的独特生态圈。印第安人的祖先就是在这里发现了一种营养丰富的块茎植物,并经过多年的精心培育,终于把它变成了土豆。

如今秘鲁境内大约有4000种土豆,大部分集中在的的喀喀湖周边地区。土豆不但富含淀粉,其他营养成分的含量也很高。当年西班牙殖民者把土豆引入欧洲,帮助欧洲人度过了数次大饥荒。印第安人根据的的喀喀湖的独特气候,发明了一种储存土豆的方法。他们会在冬天的晚上把土豆放在室外冰冻,白天太阳一晒就出水了,然后印第安人用脚把土豆踩烂,让水分蒸发掉。这样重复两三次,土豆就会变成黑颜色的“土豆干”(当地人叫它Chunu),几乎可以无限期地储存下去。“土豆干”保证了印第安人在荒年也不至于饿死,极大地缓解了生存压力,是南美洲早期文明得以发展壮大的最重要原因。也正是“土豆干”的滋养,以的的喀喀湖为中心的这片高原地区成了继西海岸河谷地带之后,南美文明的另一个重要的发源地。

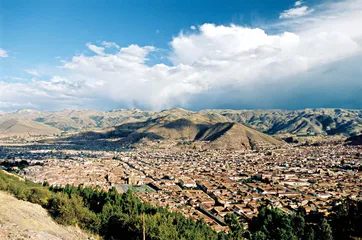

( 今日库斯科全景。库斯科曾为古印加帝国的首都

)

( 今日库斯科全景。库斯科曾为古印加帝国的首都

)

普卡拉文化就是早期众多印第安高原文化中的一支。大约在公元300年左右的时候,普卡拉人被另一个更加强大的蒂亚瓦纳科(Tiahuanaco)帝国击败。这个以的的喀喀湖为中心的庞大帝国继承了普卡拉人在石雕上的造诣,这一点从位于的的喀喀湖南部的一处宗教遗址可以清楚地看到。

的的喀喀湖秘鲁一侧虽然没有多少像样的古迹,但却能看到活的历史,这就是居住在水上的乌鲁人(Uros)。从的的喀喀湖边小镇普诺(Puno)出发,坐半小时汽船便到了乌鲁村。这个村子里所有的房子都是用芦苇做的,地上也都铺满了芦苇,甚至连村民们驾驶的小船也是如此。汽船靠岸后,我跳下船,立刻觉得脚下是软的,地面会随着波浪而左右摇晃。原来,整个村子的地基也都是芦苇做的,乌鲁人用芦苇为自己制作了一个人工浮岛!

( 印加王阿塔华帕

)

( 印加王阿塔华帕

)

村民们早就做好了迎客的准备,身穿鲜艳民族服装的妇女们为我们唱起了乌鲁歌谣,一个村长模样的中年汉子指挥大家坐成一圈,然后拿出一个事先做好的模型,为我们解释乌鲁岛的秘密。原来,这附近没有大树,没法做木船,但湖边水浅的地方长满了芦苇,乌鲁人把芦苇收割起来捆扎成一个个1米见方的草垛,再用绳子把草垛连起来,作为浮岛的“地基”,上面再铺上一层厚厚的芦苇秆,一个岛就建好了。传统的乌鲁人一辈子都生活在浮岛上,打鱼为生,偶尔也会吃一点嫩芦苇的茎,或者抓几只水鸟养在岛上换换口味。浮岛上唯一残存的对土地的记忆就是一个1米见方的小花园,乌鲁人用芦苇做成几个花盆,里面装上一点泥土,种了几株陆上植物。

为什么乌鲁人会选择如此奇怪的生活方式呢?有人说,这是因为厄尔尼诺现象造成山区大旱,粮食颗粒无收,乌鲁人的祖先被迫下湖打鱼,但这个解释不足以说明他们为什么彻底抛弃了陆上生活。更可能的解释是,乌鲁人的祖先被强盛的印加帝国追杀,只好躲到了湖上。印加士兵不会水,也没有船,只能放他们一马。至今每个浮岛上还都有一个瞭望塔,但塔的功能不再是预警,而是变成了为游客服务的收费项目了。

( 西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗

)

( 西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗

)

毫无疑问,乌鲁人的浮岛是的的喀喀湖最吸引游客之处,旅游业也已成为乌鲁人最大的收入来源,男人们不再打鱼了,而是穿着干净的衣服为游客划船,妇女们把浮岛和草船的形象织在挂毯上出售给游客。不过,一切都好似在演戏,商业味道比我们的丽江古城还浓。但如果你知道了乌鲁人的历史,恐怕就不会责怪他们了,因为旅游业已经成了乌鲁人继承传统的唯一方式。

原来,纯粹的乌鲁人已经不存在了。据说最后一个纯血统的乌鲁人是一名妇女,1959年去世,从此,乌鲁这个民族就已经名存实亡了。真正的乌鲁族有自己的语言和风俗习惯,据说连体型和长相都和陆上的印第安人有很大差别,特别适合在水上生活。后来的的喀喀湖发生了一场大旱,芦苇大面积死亡。乌鲁人被迫转移到陆地上生活,并和陆地上的民族通婚。渐渐的,乌鲁人学会了陆地语言(Aymara语),长相和体型也逐渐和陆地人缩小了差距。再后来,西班牙殖民者又强迫乌鲁人说西班牙语,乌鲁语便彻底消失了。乌鲁人本来就没有文字,其历史仅靠口口相传来继承。一旦语言消失,这个民族的传统也就很难继续维持下去了。

( 库斯科目前最长的一段古印加石墙,充分表现出印加人精湛的石材技艺

)

( 库斯科目前最长的一段古印加石墙,充分表现出印加人精湛的石材技艺

)

据当地人介绍,年轻的乌鲁人都不愿意留在浮岛上,他们更喜欢去城里生活。我们参观的那座浮岛上也已经安装了太阳能电池板和蓄电池,岛民们养成了每天晚上看两小时电视再睡觉的习惯。如今的乌鲁人都说一口流利的西班牙语,人人都有手机,电脑也很普遍,从里到外已经和陆地人没有什么两样了。如果没有旅游业,这个独特的民族肯定没办法继续在水上生活下去,人类的民族史也就会少了一个样本。

其实,这样的事情在人类历史上发生过多次。当年那个叱咤风云的蒂亚瓦纳科帝国,在统治了印第安中部高原500多年之后,被印加帝国消灭了。除了一个残破的祭祀场所和少量石雕陶罐,蒂亚瓦纳科文化几乎没有留下任何痕迹。

( 英国纺织工程师伯恩斯退休后一直在秘鲁利马研究“奇谱” )

( 英国纺织工程师伯恩斯退休后一直在秘鲁利马研究“奇谱” )

当地的印第安人有个传说,当年的蒂亚瓦纳科帝国黑暗残暴,太阳神决定派自己的儿子曼科·卡帕克(Manco Capac)和他的妹妹兼妻子玛玛·沃里奥(Mama Ocllo)一起从的的喀喀湖出发,去寻找另一块圣土。两人一路跋山涉水,终于发现了一个风景秀丽的山谷,曼科把随身带着的一根黄金权杖朝地上一插,权杖立刻钻入地下不见了。曼科遂决定在此住下,开创了印加帝国,自己成为第一个印加王(Inca),这个词在克丘亚语(Quechua)里是“太阳神之子”的意思。

这件事发生在13世纪,曼科发现的这块风水宝地,便是未来的印加帝国首都库斯科。

世界的肚脐

长途汽车清晨从普诺出发,傍晚才开到库斯科。一路上海拔表的指数始终维持在4000米左右,冬季的印第安高原显得分外苍凉。当汽车翻过一个山坡,顺着公路盘旋而下的时候,我被突然出现的景象惊呆了。群山环绕下的山谷里,是一片巨大的“贫民窟”,低矮破旧的房屋把整个谷地塞得满满的,一点空隙都没有,屋顶用的都是西班牙式黄瓦,和周围的黄土融为一体。

库斯科海拔3300米,从高处看上去是个开阔的盆地。曼科发现它的时候,这里还是一大片湿地,雨季时甚至会变成一个湖。考古学家在附近的山坡上发现了很多年代久远的陶器,证明那里很早就有人居住。导游告诉我们,那个神话很可能是不准确的,更可能的情况是,曼科原本就是这里一个部落的首领,他带领军队打败了周围的其他部落,然后招兵买马,开沟挖渠,把河水从这里引开,在湿地上建造了库斯科。

当然,这也只是后人的猜测而已。印加帝国没有留下文字,关于这个帝国的大部分历史记载全都来自西班牙殖民者,互相矛盾的地方很多,甚至就连是否真的有曼科这个人都存有疑问,他就像中华民族的“黄帝”,更多地扮演了一个象征意义上的先祖角色。真正有证据可查的首位印加王是帕查库泰克(Pachacutec,克丘亚语意为“改变世界的人”),他的地位相当于中国的秦始皇。根据西班牙人的记载,公元1438年北方查卡斯(Chancas)部落进犯库斯科,帕查库泰克率领军民迎战,打败敌军。印加军队乘胜追击,从库斯科出发向四方扩张,向北一直打到如今的厄瓜多尔,向南一直打到如今的智利中部,建立了一个包括今天的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚、阿根廷东北部和智利北部在内的庞大帝国,几乎涵盖了整个印第安山脉的南美部分,总长度超过了3000公里。印加人只用了50年左右的时间就建立起如此庞大的帝国,这在人类历史上也是非常罕见的。

完成这一伟业的帕查库泰克被印加人视为最伟大的皇帝,他把这个庞大帝国分成4个部分,取名“Tahuantinsuyu”,意即“四方国”。库斯科就是这个“四方国”的中心,在克丘亚语里意为“世界的肚脐”,意即世界的中心。

当年西班牙殖民者第一次进入库斯科时,都被这里的繁华景象惊呆了。根据他们日后的描述,库斯科的总面积和总人口均远超当时的任何一个欧洲城市,容量巨大的粮仓里堆满了土豆干、玉米粒和各种易于保存的粮食,人们生活在坚固的石头房子里,衣食无忧。印加王室的住处富丽堂皇,主要的祭祀场所太阳神庙能同时容纳3000人,庙内的墙壁上镶满了黄金饰品。西班牙画家们根据这些士兵的描述,绘制了一批以印加帝国为主题的绘画,把库斯科描绘成遍地黄金的天堂。可是,走在今天的库斯科大街上,我却丝毫感觉不到当年的辉煌。市区的道路十分狭窄,路面多为石头铺成,车子颠簸得很厉害。大部分房屋都明显地分为两层,下层是印加人留下来的石墙,质量有好有坏,上面再补上一截泥砖墙,房顶则是西班牙式的木头屋顶,上盖西班牙式黄瓦。库斯科市中心照例有个“兵器广场”,广场上也照例有一座天主教大教堂。和其他地方的教堂比起来,库斯科大教堂从外表看并不显得特别出众,里面倒是颇有几样有趣的东西,包括一整面镶金的神龛和一屋子木刻神像。但最好玩的是一幅巨大的壁画,画的是耶稣最后的晚餐,餐桌上摆放的却不是面包黄油,而是一只四脚朝天的印第安烤豚鼠!原来,这是当地画家绘制的“本土化”宗教作品,为的是劝说当地人改信天主教。

皮萨罗的运气

西班牙人喜欢把当年入侵美洲的目的说成是传教,更好听的说法是“向原始人传播文明的种子”,但根据历史文献记载,实际情况远不是这么回事。1492年哥伦布发现了加勒比群岛,随后西班牙人便迅速地在今天的巴拿马建立了基地,开始了有计划的殖民行动。1519年,西班牙殖民者赫尔南·柯尔特斯(Hernan Cortes)率领一支军队进入墨西哥,向阿兹特克帝国发动了攻击。战斗进行得非常激烈,西班牙人在付出了惨重代价后,终于占领了首都特诺奇蒂特兰,抢走了大批黄金白银。几年后,也就是1524年,另一支人马从巴拿马出发,沿着美洲西海岸向南驶去。领头的是一个50岁左右的军官,名叫弗朗西斯科·皮萨罗(Francisco Pizarro)。他是柯尔特斯的远房表哥,大字不识一个,在西班牙混了好多年也没混出什么名堂,便来到南美洲试试运气。要知道,在当时的欧洲人看来,哥伦布发现的南美洲无异于外星球,从欧洲出发要坐好几个月的船才能到达目的地。但是,对陌生世界的好奇心和发财的渴望还是把很多亡命徒吸引到了这里。当地人告诉他们,在巴拿马南边有一个富庶的帝国,遍地黄金,皮萨罗心动了,便想办法搞来一艘船,去南方探险。谁知他们沿着海岸线走了很长时间都没有看到一丝文明的迹象,反而被蚊虫咬得浑身是包,只好灰溜溜地返航了。

皮萨罗没有死心。1526年他又召集了一批人再次起程前往南美洲,终于在海上发现了一艘木筏子,划船的印加人头戴金饰,身披斗篷,确实像是来自一个富裕的国家。可是,长途跋涉让船员们感到疲惫不堪,心生退意。皮萨罗拔出佩剑,在地上画了一条线,说到:“兄弟们,这道线的一边是贫穷、饥饿、劳作、连年阴雨和物资匮乏,另一边则是取之不尽的黄金。你选择这边,就回巴拿马去。你选择另一边,我们就去秘鲁发财。”然后他第一个跨过了这道线。

那天有13名士兵跟随皮萨罗跨过了那条线。这件事发生在德尔加罗群岛(Isla del Gallo)上,史书上把这13人叫做“德尔加罗十三勇士”,后来他们全都发了大财。

皮萨罗带着这13人继续向南航行,最终在秘鲁登岸,进入了印加帝国的领地。他注意到,这个地方确实如传说中的那样富有,但却是在不久前刚刚归属印加王,当地老百姓对统治者仍然心怀仇恨。皮萨罗安排一名白人军官带着一个黑人侍从去印第安人的村子里试探民情,当地人对两人的肤色十分好奇,把他们当成了太阳神派来的使者。那名军官还当场示范了一次火绳枪的使用,枪声一响,老百姓们吓得四散奔逃,以为雷神来了。经过一番考察,皮萨罗觉得自己有机可乘,但这次带来的人实在太少,必须回国搬兵。临走前他挑选了几个小男孩,准备把他们培养成西班牙语翻译,其中有个小孩名叫菲利皮罗(Felipillo),事后证明他在很大程度上改变了历史的进程。

皮萨罗想办法说服了西班牙国王,批准他进行第三次远征。临行前皮萨罗还专门向表弟柯尔特斯求教,后者把自己与印第安军队作战的经验倾囊传授给了表哥。1532年,皮萨罗带着62名骑兵和106名步兵,第三次乘船来到秘鲁。与柯尔特斯侵略阿兹特克帝国不同的是,皮萨罗的登陆地点距离巴拿马基地有2000多公里远,像这样毫无后援的孤军深入绝对犯了兵家大忌,但对黄金的渴望远远超过了对印加帝国的恐惧,皮萨罗甘愿冒险。

皮萨罗率领军队沿着一条古道深入内陆,来到了位于秘鲁北方的卡加玛卡城(Cajamarca)。他惊讶地发现,城内满目疮痍,和5年前大不一样了。原来,印加帝国刚刚结束了一场残酷的内战,阿塔华帕(Atahualpa)战胜了自己的兄弟华斯卡(Huascar),成为新的印加王。巧的是,获胜的阿塔华帕和他的8万名士兵刚好在不远的地方休整,皮萨罗前去拜会,并邀请他次日回访。皮萨罗亲眼看到了印加军队的威势,知道自己要想获胜,只能智取。

1536年11月16日,阿塔华帕亲自率领5000多名士兵前来会晤皮萨罗。根据一名军官的回忆,这位新的印加王当时大约有30多岁,头戴镶金王冠,身披一件骆马毛织成的外套,坐在一乘轿子上。说是轿子,其实没有外罩,更像滑竿。他的面前遮着一层细纱,没人能够看见他的脸,只能看到他的两个耳垂,被金片撑得很大,几乎垂到了肩膀上。

皮萨罗派一名牧师出来会见印加王,5年前从秘鲁带走的小男孩菲利皮罗负责为两人翻译。牧师劝说阿塔华帕抛弃太阳神,改信天主教,并把一本《圣经》递给他。阿塔华帕从来没有见过书,他把《圣经》拿在手里反反复复看了几遍,不知道那是什么玩意儿。他又把《圣经》放在耳朵旁边听了听,没听到里面传出什么声音,失望的阿塔华帕随手把《圣经》扔在了地上。皮萨罗见机会来了,便按照事先规定的信号,扬起一面白旗,高喊:“杀死异教徒!”早已埋伏在周围的100多名西班牙士兵一起开枪,枪声把印加士兵吓得趴在地上不敢动弹。皮萨罗趁势冲到轿子前,一把将阿塔华帕拽了下来。62名骑兵趁势冲出,马蹄所到之处印加士兵纷纷倒退,即使有个别人敢于反抗,他们手中的木棍和石锤也无法穿透西班牙人的钢铁盔甲。就这样,人类历史上实力最悬殊的一场战斗以西班牙军队大获全胜而告终。这一战有大约2000名印加士兵被杀死,其中包括许多王公贵族,而西班牙人居然连一个受伤的都没有。

阿塔华帕被当做人质,关押在一间5米×7米的房间里,他的大臣和侍妾都被允许前来探监。西班牙人注意到,即使已经成为阶下囚,阿塔华帕仍然享受着国王的待遇,侍妾们就连阿塔华帕掉下的头发都要捡起来吃掉,生怕有人对着头发施魔法,对印加王不利。阿塔华帕得知皮萨罗要的是黄金,便踮起脚尖,用手在墙壁上比画了一下说道:“我愿意把这间屋子堆满黄金送给你,另外再加两倍于此的白银,以换回自由。”欣喜若狂的皮萨罗立刻答应了。于是,印加国的黄金饰品源源不断地运来此地,皮萨罗嫌饰品占地方,立刻就把这些珍贵的文物熔化成金条。最后皮萨罗收到黄金5720公斤,白银1.1万公斤,除了一小部分被运回西班牙奉献给国王外,其余的尽数私分。据说骑兵们每人分到了40公斤黄金,步兵减半。

这些黄金并没有买回印加王的性命。皮萨罗怀疑阿塔华帕图谋叛乱,还是决定处死他。也有人说阿塔华帕是被冤枉的,那个翻译菲利皮罗爱上了印加王的妃子,便略施小计,骗皮萨罗处死了阿塔华帕。因为怕被火葬,阿塔华帕临终前皈依了天主教,被西班牙刽子手砍掉了脑袋。他的妃子们听到这个消息后纷纷自杀,好到阴间继续服侍他。第二年8月,皮萨罗率军队开进库斯科,强大的印加帝国在称霸南美洲还不到100年的时候便被西班牙人消灭了。

印加帝国的秘密

印加帝国为什么会失败?西班牙人凭什么轻而易举地获得了胜利?这里面既有偶然因素,也有必然原因。要想回答这个问题,就必须从印加人的风俗习惯说起。

位于库斯科市中心的印加博物馆展出了大量印加人使用过的工具和器皿,是了解印加文化最好的地方。原来,印加人一直不知道如何炼铁,更不知道火药是什么东西,这让他们在武器方面吃了大亏。印加人也没有发明出轮子,但这并不是因为他们比欧洲人笨,而是因为他们用不着。印加玩具中早就出现过轮子的雏形,但印第安山脉山势陡峭,地无三尺平,即使有了轮子也没地方施展。

正是因为印第安山脉独特的地理环境,使得印加部落几乎全部集中在山谷中,从来没有连成一片。如果从飞机上看,印加村落就像是一个个陆上孤岛,每个村子的人口总数都不大。从生物学的角度讲,如果没有足够多的宿主,任何传染病都没有办法流行。再加上印加人缺乏猪、牛、羊、鸡这样和人亲近的牲畜,疾病从动物传给人的概率很小。有大量证据表明,大部分人类传染病都来自家禽家畜,因此印加人很少得传染病。而这,才是西班牙人最致命的武器。

当年皮萨罗两次进入秘鲁境内,虽然没有和印加军队正面接触,但却给这里的人民带来了天花病毒。印第安人对这种病毫无免疫力,纷纷被击倒,其中就包括当时的印加王华纳·卡帕克(Huayna Capac)。华纳是“印加秦始皇”帕查库泰克的孙子,骁勇善战。他继承了父亲未竟的事业,把印加帝国的势力一直扩大到了现在的厄瓜多尔。值得一提的是,这里距离库斯科有将近2000公里,当地的风土人情和印加人完全不同,不愿轻易就范,华纳便只好用残酷手段加以镇压。当地原有个名叫奥塔瓦罗(Otavalo)的湖,湖水都被叛军的尸体染红了,当地人遂改称其为Yawar Cocha,意即“血湖”,这个名字一直沿用至今。

华纳得胜后顺便把叛军首领的女儿据为己有,并生下了一个儿子,这就是阿塔华帕。这个阿塔华帕从小就特别聪明伶俐,深受华纳的喜爱。要知道,印加帝国对血统是极为看重的,只有印加王和自己姐妹生下的孩子才是太阳神的“亲生儿子”,才有资格继承王位,成为新的印加王。按照这个标准,阿塔华帕属于杂种,本来是没有资格成为印加王的。但是,西班牙人带来的天花帮了他的忙。原来,刚刚归顺的北方部落一直不服,不断爆发叛乱,华纳·卡帕克前往镇压,不幸染上了天花,于1527年病死在今天厄瓜多尔的首都基多(Quito)。他仓促间立下的继承人不久也得了同样的病,未及立下遗嘱便死了,印加帝国面临着群龙无首的危险。此时,远在库斯科的印加王室决定立华斯卡为新印加王。华斯卡是华纳与自己的亲妹妹所生,血统上没有问题,但他性格懦弱,阿塔华帕不服,便率兵南下,和这位同父异母的兄弟争夺王位。如果没有这场内战,皮萨罗根本不可能赢得如此顺利。

顺便插一句,印加人也把一种病传染给了西班牙人,这就是梅毒。印加人在性方面比较自由,乱交现象非常普遍,因此梅毒得以流传开来。但是梅毒只能通过性交传染,远不如天花厉害,所以在这场疾病的较量中新大陆完全败给了旧大陆。据历史学家估计,有95%的美洲原住民都是被天花等旧大陆传染病杀死的,真正死于“洋枪洋炮”的反而只占总人口的1%都不到。

虽然如此,在和欧洲殖民者对抗的初期,印第安军队起码在人数上仍然占有绝对优势。西班牙人的火绳枪装弹很慢,不能连发,威力实在有限。印第安人的木棍和铜头狼牙棒虽然比不上铁剑,但一拥而上的话,西班牙人也不是对手。印加帝国在这场战役中之所以败得如此迅速,肯定还有别的原因。

印加博物馆里有一个展品非常重要,那就是“奇谱”(Quipu)。初看起来这是一堆用驼羊毛织成的彩色毛线,每根线上的不同位置上打着结,但实际上这是印加人的书,或者按照西班牙殖民者的说法,是印加人的账本。每种线的颜色代表一种物资或者某一方的军队,节点的位置则代表数量,印加统治者正是用这个办法管理这个庞大的国家的。也有人认为“奇谱”远不止账本这么简单,它是印加人的历史书,记录了整个印加帝国的建国史,不过不少历史学家不相信这一点,他们从数学的角度分析了“奇谱”的结构,认为它所能承载的信息量很有限,远远达不到文字的高度。

即使“奇谱”真的可以成为一本书,它所承担的任务也是有限的。“奇谱”的制作和解读方法只掌握在少数当权者的手里,普通老百姓是看不懂的。虽然印加帝国也有学校,但只收皇室的后代。学生们学习“奇谱”,是为了毕业后成为印加帝国未来的领导人。正因为如此,在西班牙殖民者占领印加帝国之后,解读“奇谱”的方法很快就失传了,隐藏在“奇谱”中的秘密也许将永远没人知晓。

不管怎样,一个只能靠结绳记事进行信息交流的民族,在知识的传承和积累方面肯定远远比不上拥有书籍的欧洲人。皮萨罗虽然是个文盲,但他生活在一个文字的社会,耳濡目染地获得了大量关于新大陆的信息。相比之下,印加帝国和阿兹特克帝国虽然相隔不远,但双方居然都对彼此的存在毫不知情。假如阿塔华帕预先了解了阿兹特克帝国失败的过程,就不会那么轻易地走进皮萨罗设下的埋伏圈,被抓为人质的恐怕就会是皮萨罗了。

这种因信息不对称而造成的实力差别在鸦片战争中再一次体现了出来。1792年,英国派出了一个700多人的庞大使团,在“中国通”马戛尔尼勋爵的带领下,乘坐3艘军舰前往中国拜会乾隆皇帝。谁知乾隆竟然对这个当时已经位居欧洲之首的国家毫无所知,而且对对方送来的望远镜、地球仪、连发手枪和火炮等代表人类文明最新成果的礼物毫无兴趣。马戛尔尼却通过这次出访摸清了大清朝的底细,最终为英国下决心发动鸦片战争提供了最重要的情报。

印加博物馆里还展出了大批陶器和编织品,工艺质量均已达到了当时南美洲的最高水平。据说“印加秦始皇”帕查库泰克是一个非常善于学习的人,从被征服的部落中学到了很多东西。他在征服的过程中一直奉行“先礼后兵”的原则,尽量不杀人,他认为所有被征服的部落最终都会是印加人可以利用的资源,多杀一个敌人就等于少了一名仆从。不过,为了更好地实施管理,帕查库泰克强力推行克丘亚语,不允许其他部落说自己的语言,大批印第安古语就这样被消灭了。根据中国明代天启三年(1623)成书的《职方外记》(卷四)记载,(孛露,即秘鲁)其土音各种不同,有一正音,可通万里之外。凡天下方言,过千里必须传译。其正音能达万里之外,唯中国与孛露而已。

语言在很大程度上决定了一个民族的思想。我在参观博物馆时注意到一个细节,大部分印加陶器和编织品的主题都不再是人,而是不断重复的几何图案,这一点和同时代的南美其他部落形成了鲜明的对比,并从一个侧面说明在印加帝国的统治下,对个性尊重让位于对集权的崇拜。印第安人没有发明出高效率的兵器,打仗只能依靠人海战术。印加军队之所以所向披靡,靠的就是他们严格的纪律和献身精神,在人员调配和后勤供应方面做得比对手好,终于在短时间内称霸南美洲。

这一特点在印加人对待石头的态度上显得尤为明显。库斯科兵器广场旁边有个圣多明戈(Santo Domingo)教堂,从外表看是一座西班牙式建筑,但其中一面墙壁显得与众不同,不但石头表面光滑细腻,而且整面墙完全不用黏合剂,石头和石头之间却仍然互相粘在一起,缝隙小到连一张纸都塞不进去。原来,这座修道院建在了印加人最重要的宗教场所——太阳神庙的原址上,这面墙属于太阳神庙,是印加工匠的产品。因为太过坚实,就连西班牙殖民者都舍不得拆掉。要知道,当时的印加人是没有铁器的,这些石头全是工人们用更加坚硬的石头工具或者不耐磨的铜片一点一点打磨出来的,所耗费的人力物力简直无法想象。当然了,如果游客们去中国的长城参观一下的话,会产生同样的感觉。

圣多明戈教堂的地下室有一座坟墓,埋的是一位名叫加西拉索·迪拉维加(Garcilaso de la Vega)的历史学家的棺材。此人是第一批到达库斯科的一名西班牙军官和一位印加公主所生的混血儿,从小接受了来自双方的教育,他撰写的回忆录为后人了解印加文化提供了一个极为重要的窗口。根据迪拉维加的记述,库斯科实际上分为上城和下城两部分,上城大约有1万间房屋,里面住着印加王和皇亲国戚。印加人对祖先十分崇拜,每位去世的印加王都被做成木乃伊,每逢大的祭祀活动都要把祖先们抬出来纪念一番。每位印加王的住所和用过的器皿也都原封不动地保留着,新印加王都要另起炉灶,这就产生了极大的浪费。

库斯科下城大约有10万间房屋,大部分居民都是为皇室工作的仆从。有意思的是,这些仆从大部分都不是印加本国人,而是从被占领的地方移民来的劳工。原来,印加帝国有个十分奇特的传统,每占领一个地方,都会把印加人整村整村地移民到那里去,通过这个办法来管理新的领地。而被占领一方也如法炮制,整体搬迁到别的地方,以此来削弱他们的势力。

为了方便搬迁,整个国家的人民都按照军队方式进行管理,每10人编成一组,设一名十夫长,每10组编成一队,设一名百夫长……以此类推,一直到万夫长!

印加人这个看似奇怪的做法其实有着深刻的历史和地理原因。原来,印第安山区地势变化大,人口稀少,印加人习惯于在不同的季节分别搬到山上饲养驼羊,或者到山下种植玉米和土豆。如此频繁地搬迁使得印加人对个人财产看得很淡,每个人都是无产者。印加人没有货币的概念,金银这两种金属只是因为好看而被用于宗教场所和个人装饰品。他们甚至连以物易物这种最原始交易方式都不常进行,而是统一生产,按需分配。一部分欧洲历史学家把印加帝国看成是人类历史上第一个共产主义国家,因为根据迪拉维加的描述,印加社会不存在饥饿和贫穷,自然也就没有小偷和强盗。如果某地因为天灾而断粮,印加王就会从其他地方调拨粮食前去支援。印加帝国修建了许多粮仓,储存的粮食够全国人吃好几年。

不过,也有不少历史学家对迪拉维加关于印加统治的描述存有疑问,因为他毕竟有一半的印加王室血统,肯定会不自觉地美化印加统治。但是,迪拉维加对普通印加人的生活细节所做的记录不存在公正性的问题,因此也就更有价值。比如,迪拉维加详细描写过印加妇女带孩子的方式:孩子生下来之后,母亲便会用冷水给他洗身体,然后用毯子绑住,3个月不准孩子动弹。印加母亲都不会抱孩子,喂奶时就让孩子平躺在床上,然后母亲俯下身子把乳头塞到孩子嘴里。等孩子大一点后则改为母亲坐着不动,让孩子自己想办法移动身体,换另一个乳房。

所有这些听起来十分残忍的做法,都是为了让孩子成长为一名吃苦耐劳的印加武士,事实证明这样的方式确实为印加帝国培养了一大批刚毅坚强、对国王忠心耿耿的战士。但是,这样的人往往缺乏个性,不会随机应变,一旦国王不在了,便束手无策。另外,印加帝国等级过分森严,每个人在社会上都有自己的固定的位置,毫无升迁的可能。像皮萨罗这样身无分文却又野心勃勃、敢于单枪匹马远离祖国去陌生的地方冒险的人,是不可能出现在印加帝国的。

如果哥伦布没有发现新大陆的话,那么印加帝国也许还会维持相当长的一段时间。毕竟从印加人的角度看,帝国制度没什么不好。但是,当欧洲人的帆船把全世界纳入一个统一的竞争体系后,不同的社会制度立刻被迫分出了高下,其代价就是一个个古老文明的消亡。

当皮萨罗率领军队进入库斯科时,全城军民如无头苍蝇般一哄而散,根本没有组织起任何有效的抵抗。毕竟下城居民大都来自异国他乡,对印加王本就没有多少亲近感。皮萨罗从皇室中找来一名年仅17岁的印加王子曼科(Manco),任命他为傀儡皇帝。起初曼科试图与皮萨罗合作,但西班牙殖民者残忍贪婪的本性很快就让曼科放弃了这个念头。他对手下人说:“即使雪山上所有的雪都变成黄金,这些西班牙人也不会满足。”

3年之后,也就是1536年,曼科偷偷逃出皇宫,召集了10万名印加士兵发动起义,攻占了距离库斯科皇宫3公里远的全城制高点——萨克萨瓦曼(Sacsayhuaman)。此处有一个直径200多米的巨大的祭坛,是“印加秦始皇”帕查库泰克主持建造的。每到冬至那天印加人都要在这里举行盛大的祭祀仪式,把太阳重新召唤回来。如今萨克萨瓦曼是库斯科最吸引人的一处印加古迹,站在这里可以清楚地俯瞰整个库斯科。

那个祭坛至今仍然保留下一部分石墙,巨大的石块按照印加人的方式,严丝合缝地紧贴在一起。这些石头全部来自附近的采石场,其中最重的一块石头重达75吨!要知道印加人没有轮子,这些石块都是工人们用圆木做滚梯,一点一点挪过来的。据历史学家考证,整个工程至少动用了3万名工人,花了75年才大功告成。据说原来的祭坛高达30多米,被西班牙人破坏后仅剩下一半墙壁。此后这里一直没人管理,直到上世纪60年代时还有不少人偷石头回家盖房子。1983年联合国教科文组织把库斯科列为世界文化遗产后,秘鲁政府才将原址保护起来,建成了一个类似于北京圆明园的遗址公园,每年都要组织民众身着传统服装为游客表演古老的祭祀仪式。

当年的那场印加起义,差一点就获得了胜利。当时库斯科城内只有不到200名西班牙士兵,他们在10万名印加士兵的围攻下,死伤惨重。最后剩下的50多名骑兵孤注一掷,冲上了萨克萨瓦曼,重新占领了制高点。眼见祖先的祭坛被攻占,曼科心灰意冷,带领部下逃出库斯科,去印加人的根据地——圣谷(Sacred Valley)打游击。

古老的印加帝国命悬一线。■ 印第安人美洲文明西班牙人俱乐部探秘西班牙帝国秘鲁曼科殖民扩张库斯科秘鲁货币