季羡林:盛名之下的孤独学问家

作者:吴琪(文 / 吴琪)

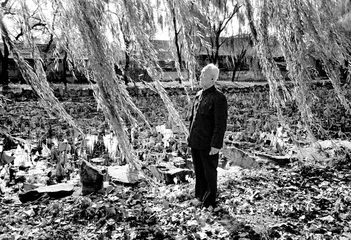

( 1997年,季羡林在北京大学留影 )

( 1997年,季羡林在北京大学留影 )

平静的离去

这是一场毫无征兆的告别。

7月11日清晨7点多,98岁的季羡林睡在301医院南楼的病房里,护工听到老人家在轻微地打呼噜,睡得很沉。就在头一天,季羡林给山东卫视题字“弘扬国学,世界和谐”,季承提醒父亲时间还没有给落上,季老笑着说:“笔墨都收好了,明天上午再给补上。”老人身体一向不错,此时与人聊天半小时也不觉得累。去年给人题字时,还写上了“明年百岁”的条幅,今年初甚至说过,要活到108岁。

到了8点10分,查房的大夫发现老人家还在睡觉,便叫:“季爷爷,起来吃个早饭吧。”季羡林轻轻答应了一声,动了动身子,叹了一口气,仍然没睁开眼睛。过会儿,查房大夫感觉不对,凑近检查,发现心跳已经非常微弱,马上进行抢救。此时是8点20分,老人家已经没有了呼吸。

北京大学党委副书记杨河告诉本刊记者,他当时接到301医院的病危通知电话,赶到医院时,老人已经停止呼吸一小时了。一般病人心跳停止后,会抢救半小时,而医院已经给季老做了一小时心脏强行按压,已无回天之力,为了使老人的身体不受损害,医院建议停止抢救。杨河与季老的儿子季承商量后,同意放弃抢救。

( 1962年的海滨聚会。左起:贺敬之、张庚、罗大纲、萧三、冯至、季羡林和朱光潜 )

天气很热,本应该马上把季老送到太平间。杨河说他希望多争取些时间,从医院那儿得知,重要人物去世后可在病房停放一两个小时。于是医院将病房的温度降下来,杨河向北京大学和中央有关部门报告了季老去世的消息,校长周其凤赶往医院。5分钟后,301医院接到电话:中央重要领导马上来探望。20分钟后,政治局委员刘延东赶到了病房,她拉了拉季老的手,对大家说:“季老为中国教育事业做出了重大贡献,在梵文、佛教研究、中印文化交流等方面贡献很大。季老在医院的6年生活愉快,他走得很安详。我和季老是忘年交,他称我为小学妹,他是一直工作到最后一刻的。”

不一会儿,温家宝总理穿着一双老布鞋径直来到病房,有些动感情地说:“季老走得没有痛苦,他出身贫寒,一生刻苦,把自己的一辈子奉献给了做学问,什么也没有带走。你们要将季老的精神继承发扬下去。”温总理转头问季承和北京大学的书记、校长,“你们都记住我的话没有?”

( 1936年,季羡林(左)与同学在德国 )

( 1936年,季羡林(左)与同学在德国 )

最后几年负责代表学校探望季羡林的北大党委副书记杨河,感慨季老是一个特别大度幽默的老人,非常通情达理,“从来没有为难过学校”。老人家没有特意留下任何遗言,杨河对本刊记者回想,他反复嘱咐的是三件事情:一、将北大的学术传承发扬下去;二、进一步挖掘传统文化的核心;最后一点是北大一定要跟学生讲,现在大家是遇到了国泰民安的好时候,要好好珍惜机遇。

老人家自称是一个呆板保守的人,秉性固执。几十年养成的习惯,绝不改变。一身卡其布中山装,“国内外不变,季节变化不变,别人认为是老顽固,我则自称是‘博物馆的人物’”。四五十年来养成了早起习惯,每天早晨4点半起床,前后差不了5分钟。5点吃早点,吃完立即开始爬格子。对于公众来说,了解这个大学问家的内心,基本是通过他那几十年不间断的写作。及至年过九旬,季羡林的散文仍然有股孩童般的魅力,活泼真挚。

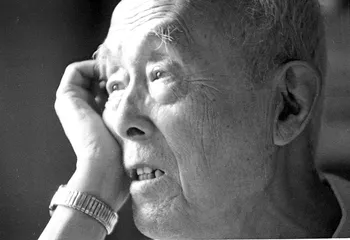

( 时年86岁的季羡林(摄于1997年) )

( 时年86岁的季羡林(摄于1997年) )

晚年的季羡林,住在301医院平静愉快,然而对于人们给予的盛名,反而困惑。“我一生自认为是一个性格内向的人,一个上不得台盘的人。……我现在之所以被人看做社会活动家,甚至国际活动家,完全是环境造成的。是时势造‘英雄’,我是一只被赶上了架的鸭子。”试图探望老人的团体、个人不断,他说,“我明明是一头瘦骨嶙峋的老牛,却有时被认成是日产鲜奶千磅的硕大的肥牛。已经挤出了奶水五百磅,还求索不止,认为我打了埋伏。其中情味,实难以为外人道也,这逼得我不能不想到休息”。

季羡林曾自比鲁迅笔下的那一位“过客”。“我的任务就是向前走,向前走。前方是什么地方呢?老翁看到的是坟墓,小女孩看到的是野百合花。”即使看到的是坟墓,98岁的季羡林最为安慰的是,自己一直没有停歇过工作。

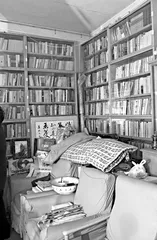

( 季羡林在北大朗润园的家 )

( 季羡林在北大朗润园的家 )

“东风”压倒“西风”

在北京大学,中年的季羡林在建国初,迎来了自己事业上的第一次高峰。

( 季羡林与夫人彭德华合影 )

( 季羡林与夫人彭德华合影 )

1946年,留德11年的季羡林回国,经陈寅恪推荐,受到胡适、汤用彤的赏识,到北大任教。仅一周,就被提拔为东语系的系主任。

今年86岁的黄宗鉴老人1949年8月进入北大东语系学习,留校后任系党支部副书记,成为季羡林的入党介绍人。他告诉本刊记者,当年为了调查季羡林的历史,黄宗鉴特意去外交部拜访乔冠华,乔冠华与季羡林既是清华时期的大学同学,又一起在德国留学过,只是后来两人走了不同的道路。乔冠华在德国翻译了德文版的马、恩著作,很快去了解放区。季羡林一直在哥廷根大学学习梵文等。季羡林给乔冠华留下的印象是,“埋头苦读,不问政治”。黄宗鉴记得,乔冠华只举了一个例子,便说明了季羡林之前对于政治的态度。在清华读书时有一次学生会选举,发给季羡林一张选票,他接过来随手就扔了。

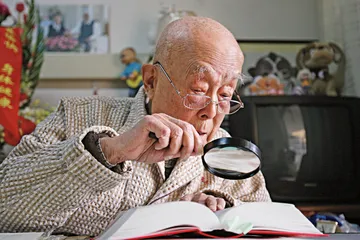

( 2006年1月,95岁高龄的季羡林在医院借助高倍放大镜读书 )

( 2006年1月,95岁高龄的季羡林在医院借助高倍放大镜读书 )

从专业上说,刚刚建立的新中国,特别缺乏语言人才。在新政权强调“东风压倒西风”的形势下,斯大林的名言“谁要想革命胜利,谁就不能忘记东方”也响彻这个新建的东方国家。作为知识界前沿的北京大学东语系,很快被当做了重点发展对象。1949胡乔木特意约见季羡林,表达了中央要好好扩充东语系的想法。胡乔木与季羡林都是清华的同学,大学时胡乔木曾想发展季羡林加入共产党,季羡林没有同意。现在新中国急需大量的翻译干部,季羡林深感责任重大。

同样是1949年进入北大东语系的贺剑城长期担任东语系支部书记,他向本刊记者回忆说,东方语言在北大原本是个很冷门的专业,全系只有季羡林、金克木、马坚等7位教师,两个班的学生,而且这两个班的学生也不全是考进来的,有些是少数民族学生,旁听后转为正式生。季羡林想招到一个如意的学生非常不易。

建国后东语系得到轰轰烈烈的扩充,中央拨了一笔特殊经费购买图书资料,又将南京的前国立东方语专、前国立边疆师专、中央大学边政系等全部并入北大东语系。“我们一下子从一个小系,变成了北大文科第一大系。”中央组织部还从各大行政区和特别市调集骨干,进入东语系学习。地方总是显得不够,新来的几百个学生年龄并不整齐,信仰伊斯兰教的学生需要做祷告,饮食要求也不一样。东语系在北大的民主广场垒起锅灶,权且吃饭。系支部书记贺剑城告诉本刊记者,食堂取了个响亮的名字“东方红”。当时40岁出头的季羡林忙得不亦乐乎,从原本招不来什么学生,变成了最受重视的专业。人们看到他瘦瘦的身影在各个部门间奔波,“再累也不觉得累”。这一拨儿培养的学生,不少成为建国初期我国驻东方各国的大使。

此刻,季羡林的精神世界正在经历一次彻底的自我洗涤。他曾回忆,建国后参加大会,喊“万岁”之类的口号,他最初张不开口。但是这个适应过程并不长,“我一下子像是变了一个人。全中国仿佛开遍了美丽的玫瑰花,中华民族前途光芒万丈……现在回想起来,那是我一生中最愉快的时期”。

1956年4月20日,在北大俄文楼二楼的音乐厅,季羡林加入了中国共产党,成为建国后高级知识分子入党的第一批。黄宗鉴清楚地记得,整个音乐厅济济一堂,挤满了参加入党仪式的人。季羡林是享有盛名的一级教授,并且是北大的工会主席,受到很大的尊重。他积极向共产党靠近,共产党也把他发展成为高级知识分子的典型。一年后的4月20日,季羡林的转正仪式在外文楼后边的平房进行,任继愈那时正是预备党员,前来见习。黄宗鉴感慨地说,“好在我如期给季先生转正了,6月6日《人民日报》发表社论《这是为什么?》,反右斗争很快开始,一切就不正常了”。

老知识分子的风暴

老年的季羡林给人留下温和的印象,而这种温和在老朋友黄宗鉴看来,是“不露锋芒,并非没有主张”。季羡林是山东人的爽快性格,“向他汇报工作,从来不用拐弯抹角。简单明了即可,如果说得太啰唆,先生会不耐烦”。季羡林的散文是学校公认的美文,而他本人谈吐,“没有文章那么漂亮,简练、直接”。比较起来,个子瘦小的“袖珍教授”金克木脑子极快,“说话像季先生写文章一样,漂亮极了”。贺剑城总结两个老先生的性格是,“季先生不积极同意,那就是反对;金先生不积极反对,那就是同意”。

“文革”之前的种种政治运动,刚开始只触及了季羡林温和的外在。系支部书记贺剑城很快被打倒,一些著名教授也纷纷被定了罪,而出身贫寒、之前没有加入任何团体的季羡林,一时没受到批判,他感觉长期被悬在空中。

当时在北大东语系的施振才注意到,批判胡适的运动开始后,先是从胡适“少谈些主义”开始,然后批判起他的《水经注》等学术问题。施振才告诉本刊记者,“季先生也随大流讲了一些,但他从不批判胡适‘不学无术’,对于胡适的学问,他是有亲身体会的,因此不愿违背良心。他心里非常清楚,应该把政治与学术争论分开”。

随着政治斗争逐渐深入,季羡林开始感到困惑:“我自己也越弄越糊涂,两类不同性质的矛盾的理论是一个哲学问题,还是一个法律问题?”而早期他也参加了揭发他人的会议,“我是以十分虔诚的心情来干这些蠢事的,幻想这样来保卫所谓的革命路线。我是幼稚的,但是诚实的,确实没有存在着什么个人考虑、个人打算”。

“文革”开始后斗争形势恶化,聂元梓成为北大的“老佛爷”,耿直的季羡林终于忍不住向眼前的荒唐局面提出挑战,“自己跳了出来”,很快被打成“黑帮”。中国社科院研究员薛克翘是北大64级印地语班的学生,他向本刊记者提到,季先生同他们一起接受再教育的时候,待遇比普通人更差,经常被“提审”,命令打扫厕所等。当时已是58岁的季羡林,身心都很痛苦,但是在那样的特殊年代,也没法同别人交流真心。季羡林的学问被批判为“无用的老古董”,他曾当过北大的工会主席,除了受学生批判外,还要被工人批判。

1967年的“文革”初期,抱着“士可杀不可辱”的想法,季羡林把存折留给家人,曾将大量安眠药塞进布口袋,准备去圆明园自杀。刚想出门就被上门抄家的红卫兵给拦住,无意中救了他一命。随后虽然遭遇毒打和批判,季先生再未想过自杀。而他事后感慨起来,第一想到的是,“我生平译著约有800万字,其中百分之七八十是‘文化大革命’以后的产品”。早期主要批判季羡林的是“智育第一、业务至上”的“修正主义”。“如果我在过去40年中没有搞点这样的“修正主义”的话,我今天恐怕是一事无成,那七八百万字的译著也绝不会出现。我真要感谢自己那一种死不悔改的牛劲了。”

书呆子与治学态度

季先生对学问的孜孜以求,成为身边人回忆、感受最深的特点。与季羡林交往60年的黄宗鉴告诉本刊记者,“季先生真是一辈子手不释卷,这方面他可真是个大‘书呆子’”。

1949年北大在沙滩的红楼办公,季羡林住在翠花胡同一个四合院的两间房子里。这是黄宗鉴第一次去季羡林家,看见他正在学俄文,炉子上热着窝头。季羡林在德国时曾学过俄文,有些基础,解放后全国一阵风地学习俄文,他也不甘人后,“从这以后我俩的交往,这一辈子唯一不变的话题,就是如何学习”。

50年代发展季羡林入党时,必须有旁证材料,“可是季先生留德11年,怎么能证明他历史清白呢?他去德国后不久希特勒上台,一直到希特勒下台他才回来,这中间会不会与纳粹社团有过联系?季羡林自己提出来,‘我在德国一直写日记,把日记交给组织看吧’”。

看到季羡林的日记,黄宗鉴说他有些吃惊,20多本日记,全是16开的外国硬皮本,每本有近一寸厚,正楷的钢笔字工工整整,一天不落。黄宗鉴用自行车驮回这些硬皮本,“他把10年来每一天的事情记得清清楚楚,我看完后留下一个印象,他这10年全用来艰苦学习了,一直在讲梵文、吐火罗文多么艰难,很不容易攻读下来”。而季先生从不间断记日记的习惯,“让我感觉这人可了不得,一般人记日记,遇到事情就停下几天,可他没有因为任何事情停止写作”。

留德11年的苦学,季羡林曾说有如炼狱般的自我折磨,他因此患上严重的失眠症,余下的岁月都要靠大量安眠药入睡。他也一直感慨自己机遇好,来到德国科学重镇哥廷根,遇到了年轻的瓦尔德施米特教授,学了10年的梵文。瓦尔德施米特对梵文语法抠得很细,很有耐心。德国学者研究一个问题,要把所有相关的文献,都要搜罗完备,博士论文答辩前夕,如果有新材料发表,那么,就要添加进去,否则,推倒重来。季羡林耳濡目染,自是感受颇深。季羡林完成博士论文后,瓦尔德施米特教授被征从军。他的前任已退休的老教授西格替他上课。西格教授用几十年的时间读通了吐火罗文,名扬全球。“他对我完全是一个祖父的感情,他一定要把自己最拿手的好戏全部都传给我,印度古代语法,吠陀,而且不容我提不同意见,一定要教我吐火罗文。”

哥廷根大学的汉学研究所有一位副教授兼主任——哈隆先生,则是在德国给季羡林留下极深影响的“编外”教师。在哥廷根一个古老宽大的院落中的二层房间里,哈隆教授孤独地研究汉学,并且创建了一个规模不小的汉学图书馆。季羡林曾帮哈隆写信到北京琉璃厂和东四的书店,按照他提出的书单,将书运往德国。几万册的书从书架一直垒到天花板,季羡林研究中感慨自己“天降洪福,绝处逢生”,比如《大正新修大藏经》100册,哥大原本只有某教授有一套,季羡林用不了,现在竟在汉学研究所独享这第二套书。另有其他一些善本,季羡林当成闲书来读。于是在德国的绝大部分时间,他在梵学研究所度过,其余时间则大多在汉学研究所度过。

有了如此严格的学术训练后,回到祖国的季羡林准备大展拳脚。然而由于缺少最起码的资料和书刊,原来的研究无法进行,只好转向佛教史研究,包括印度、中亚以及中国佛教史。新中国一系列的政治运动,让他这样的学者远离了清静的研究殿堂。贺剑城向本刊记者回忆,那时候搞“大跃进”,农民是种地“放卫星”,北大东语系的师生则集中起来编字典,各种东方语言的字典,但是很多工作不了了之。

对于一心想在学术领域有所建树的季羡林来说,“如果我有一天工作没有什么收获,便认为是慢性自杀”,浪费时间成为最大的痛苦。到了“文革”中后期,季羡林接受完劳动改造后于1970年调回北京,在北大的35楼当上了门房。这时既无教学任务,也无科研任务,没有哪个人敢来探访他,于是开始翻译蜚声世界文坛的印度两大史诗之一的《罗摩衍那》。

1979年进入北大东语系的王邦维,后来也成为季羡林“文革”后招的第一个博士生。王邦维告诉本刊记者,虽然季老当时已68岁,但是能够重新出来工作,非常兴奋,“季老给我非常普通的一个印象,没有任何架子,就是北大校园里的一名普通先生。说他伟大,那也是他那一代老知识分子的伟大,平凡中的伟大”。此时的季羡林担任了北大副校长的工作,各种社会职务也非常多。

老人家说自己“在学术研究上,我的冲刺起点是80岁以后”。他发现,现在世界上流行的大语言中,“糖”这一个词几乎都是拐弯抹角地出自印度梵文的s'arkara这个字。他隐约感到,这种日用品中隐含着一段人类文化交流史。于是80多岁的老人,每天步行七八里,从家里到大图书馆,除星期日大馆善本部闭馆外,两年内不管寒暑,没有一天中断。终于翻遍书库,还翻阅了《四库全书》中有关典籍,特别是医书,写出了80万字的《糖史》。

季先生虽然治学严谨,却主张学校给学者宽松自由的环境。北大俄语系的教授李明滨向本刊记者回忆,季老常说,学问是逼不出来的,管不出来的,管那么严干什么?北大德语系的老教授严宝瑜说,季先生虽是留洋回来,却保持着中国传统文人的做派,最反对“买办学者”,保持自己的独立研究。晚年的季羡林一直希望中国的东方学研究在世界占有一席之地,他说,外文专业过去不太重视理论建设,仅仅弄些外文鉴赏或人物研究非常不够,也不是说引进西方大部头的文艺理论就有深度。我们中国人怎么理解东方文化,老学者的学习心得,都是很重要的理论。

直到去世前,季先生一直没有停止工作,他主编的《东方文化集成》的目标是出满500种书,如今已出了100多种。86岁的黄宗鉴一直研究蒙古语,他给本刊记者看新近脱稿的《华夷译语》的初稿,有两寸厚,特意放大成16开的大本。“一共打印了3份,前两份分别交给中央民族大学和蒙古国的专家看,他们看完后已经返给了我。这特意放大的一份就是给季老看的,我都已经约好了和他见面的时间。”

孤独的情感领域

生活中的季羡林,平静内敛,并不是一个擅长表达内心情感的人。然而他偶尔地吐露心声,让老友印象深刻。离开祖国11年的游子,饱受思乡之苦的他,爱国之情非常深沉。有一次他对黄宗鉴说,“我看到解放军站岗,真是忍不住想过去摸一下”。50年代去印度访问,季羡林在机场看见一些人在喊口号,走进一听,原来在喊“毛主席万岁”。他的眼泪一下子就流了出来,“原本饱受欺凌的祖国,现在也受到别人的尊敬了”。

另一样让季羡林容易动情的,是他那连名字都不曾有过的贫苦母亲。直到90多岁,每每提及早逝的母亲,他必定流泪满面。对母亲的极度思念,源于季羡林残缺的童年,他后来在精神上一辈子也没有过真正意义上的“家”。季羡林的传记作者、同时作为助手的张光璘教授告诉本刊记者,季先生在情感上是个孤独的人,早年失去母爱,包办婚姻失去了爱情。1911年8月6日出生在山东清平县农村的季羡林,因家境贫寒,6岁被过继给了济南的叔父。早年闯关东的叔父,在东北中了湖北水灾的彩票,虽只拿到1/10的奖金,也有3000元之多。然而由于季羡林父亲的挥霍,新买来的田地和建起的砖瓦房,不到几年便以最低的价格卖了出去,季羡林称父亲是“败家能手”,“他唯一的嗜好就是充大爷,有点孟尝君的味道”。

在叔父家长大的季羡林,被寄予了光宗耀祖的希望,打下了坚实的古文基础。由于缺乏母爱的袒护,年幼的季羡林性格逐渐内向,“我不过是寄人篱下的一只丑小鸭,连叔父也认为我没有多大出息,最多不过是一个邮务生的材料”。一直待到季羡林从清华大学毕业,在济南高中当国文教员,薪水高了,才“看不见婶母多少年来那种难以形容的脸色”。季羡林心仪后院的“彭家四姑娘”,却受到对方母亲的阻挠,18时被叔父指定与大他4岁的彭德华结婚。在散文里,季羡林是个多情而敏感的文人,却几乎没有提及过自己的妻子和儿女。儿子季承也提到,“包办婚姻使得父母没有感情,这后果影响了家里的每一个人”。

“虽然感情上并不幸福,但是季先生非常恪守传统道义,从来没有背离过家庭。”张光璘说,留德11年,季先生的德国打字员伊姆加德爱上了这位中国留学生,但传统道德极强的季羡林,拒绝了这个德国姑娘,回到祖国尽赤子之责。后来有人去哥廷根大学追索季先生的留学岁月,找到了伊姆加德,她终身未嫁。

晚年住在北大朗园的季羡林,家里供养着另两位老人,一个是默默为家庭奉献的妻子,另一位是自己的婶母。叔父的原配夫人在季羡林留学德国期间病故,后来的婶母一直帮着季羡林照顾家庭,季羡林尊称她为“老祖”,养老送终。

为人温和的季羡林,极少与朋友谈论感情上的私事,他说自己把能说的都写了出来。谈到学术研究,他却不太掩饰自己的尖锐见解。北大俄文系教授李明滨告诉本刊记者,有一次开研讨会,季先生在发言时说,“某某人说的话是屁话,某某说的话是鬼话”。前者指一位不学无术的所谓国际友人,后者指中国某当红的“文化学者”。在将发言整理成研讨会文集时,李明滨问季老,要不要把这句话删掉。季老反问:“你怕他们做什么?我说的不是事实吗?”黄宗鉴说,季先生一辈子最珍惜好学上进的年轻人,尊敬读书人。

50多岁的王邦维如今主持着北京大学东方语言专业,他认为公众和媒体将季老捧得很高,却并不真正关心季老的研究。采访快结束时,他对本刊记者感慨:“随着季老去世,这一阵关心‘国宝’‘大师’的热潮也很快过去。又有几个人真正关心过东方学研究呢。事实上,季老和我们正在做的研究,可能从来就没有多少人重视过吧。我们本就是一个孤独的学科,我们也安心于做孤独的学者。”■ 季羡林学问家孤独盛名之下