任继愈,“为大师的时代备粮草”

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

( 1942年,任继愈(右六)在西南联大读研究生时与同学的合影

)

( 1942年,任继愈(右六)在西南联大读研究生时与同学的合影

)

深入中国的旅行

在任继愈6月19日入院后的最后日子,他时常处于半昏迷状态。据前去看望的国家图书馆副馆长陈力对本刊记者回忆,他昏迷中还断断续续地念叨:“改稿子,300页”;“大藏经”……偶尔清醒时也讲故事,最爱讲的是西南联大时候的掌故,那时的学校和教授,讲一会儿就重复。

“万里长征,辞却了五史宫阙;暂驻足衡山湘水,又成别离”——正如西南联大校歌所唱,“七七事变”爆发,正在北京大学哲学系读书的任继愈也随校南迁。选择哲学在当时并不寻常,任继愈曾写道:“旧社会读哲学很难找到合适的职业。那时年轻,不考虑那些,一心想寻找真理,追求人生的归宿。入学时有十几个人,毕业时只剩下三个人,我是其中之一。”

曾任国家图书馆副馆长的唐绍明和夫人王敏若当时也都随家人到了云南,进入西南联大附中,任继愈大学毕业后那年任王敏若的国文老师。唐绍明后来曾听任继愈讲,1938年师生到昆明有三条路线,一条是水路,从北京坐船到香港再到越南,之后火车到昆明,多为有钱学生选择;第二条是陆路,走长沙、桂林、南宁、越南、昆明一线,大部分教授都选择此线坐车到达;第三条路是学校组织的“湘黔滇旅行团”,闻一多带队,300多学生参加。任继愈经体格检查说可以,也加入了。说是旅行团,其实是一路徒步的“长征”,行程1300多公里,历时68天。这次用脚步丈量中国现实,让任继愈有机会看到农村败落和农民贫困景象:“靠了他们承载着这个又穷又大的国家。人生的归宿,最后的真理,如何与当前广大贫困的农民和败落的农村发生关系,对我来说一直是个问题,无法解决。我深信探究高深的学问,不能离开哺育我的这块灾难深重的中国土地。从此,我带着一种沉重的心情来探究中国传统文化和传统哲学。”再开学,升入“大四”的任继愈就由西方哲学史转读了中国哲学史。

任家保存着一张1942年西南联大文科研究所同学的合影,站在后排的任继愈风华正茂,目光坚定而严肃。任继愈的长女任远对本刊记者说,父亲当时是哲学系主任汤用彤的得意门生,西南联大的那段岁月是他时常怀念的。她听父亲回忆,当时的生活虽清苦,但学术空气很浓,百家争鸣。课外的学术讲演任继愈印象很深:汤用彤先生讲“言意之辩”,向达先生讲“唐代俗讲考”,冯友兰先生讲“禅宗思想方法”,贺麟先生讲“知行合一新论”,陈国符先生讲“道藏源流考”。“文科研究所导师罗常培先生戏称,我们过着古代书院生活,副所长郑天挺是书院的‘山长’。”1941年后任继愈搬到陈寅恪留下来的小屋里住,“西山的朝晖夕阴,岫云出没,读书倦了,抬头看看远山,顿觉心情开阔许多。那时生活穷,物价涨,‘躲进小楼成一统’,倒也读了不少书”。

( 1994年10月,任继愈受日本国会图书馆邀请访日时在东京留影 )

( 1994年10月,任继愈受日本国会图书馆邀请访日时在东京留影 )

1942年在西南联大读初二的唐绍明和邻班的王敏若发现新来了两位年轻的国文老师,男老师任继愈教王敏若这班,女老师冯钟芸教唐绍明。任继愈学识广博,又平易近人,王敏若和几个女同学很喜欢去宿舍找他请教问题。“有一天,我们在他宿舍遇到冯钟芸老师,我们几个小孩觉察到什么,互相做个鬼脸,跑了。”王敏若对本刊记者说。孩子们总是最敏锐的,后来冯钟芸和任继愈都回到北大教书,任在哲学系,冯在中文系。“她的伯父是冯友兰,有时候我到冯友兰家去谈点问题,也常碰上。”但两人结婚并非因冯友兰先看上了他,一是学术上看法不同,再者“我不大说让人听着喜欢的话,冯先生说,‘这个人怎么不会献殷勤’。直来直去,与别人不大一样”。

任继愈与唐绍明亦师亦友的情谊从那时起保持至今,唐绍明分析:“在他完成最基本的学术训练的1945年底,‘一二·一’运动爆发,他是积极支持者。那一时期,不仅在治学上,他政治上也开始关心社会、民生。1946年随学校回到北京,他在‘沈崇事件’的抗议书上签名。他的道路已经清晰了。”

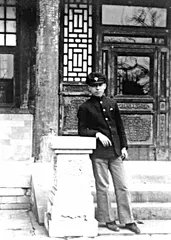

( 1935 年,任继愈在北京颐和园乐寿堂留影

)

( 1935 年,任继愈在北京颐和园乐寿堂留影

)

从任继愈对最敬重的师长熊十力先生的回忆中也可以寻找到他自身思想转变的轨迹。他说,熊十力先生家有一副对联。“道之将废也,文不在兹乎”,颇能说明他学术体系建立后“弃佛归儒”的心境。“除了在他著作中写出来的,理论上发现的佛教哲学缺失外,还有一个埋藏在他内心深处的‘第一因’——对中华民族传统文化的热爱。正是由于儒家传统带有浓重的民族特色,而佛教更多思辨特色。思辨精神与中华民族的生死存亡的关系不是那么直接。‘为生民立命’,在西方近代哲学家看来,本不是哲学家的事,而中国知识分子则认为责无旁贷。春秋战国在中国历史上曾被认为是个大变革,它与‘五四’以后的变革相比,简直微不足道。这种深挚而悲苦的责任感,是20世纪多灾多难的中国爱国的知识分子独有的。对中国传统文化了解得愈深刻,其深挚而悲苦的文化责任感也愈强烈。”

任继愈认为熊十力的哲学核心思想的转变“与其说是哲学问题,不如说它讲的文化问题、传统文化的前途、出路问题”。这点用在处在新旧时代交替的任继愈身上也一样,他说过:“我过去一直是儒家的信奉者。新旧中国相比较,逐渐对儒家的格、致、诚、正之学,修、齐、治、平之道,发生了怀疑。对马列主义的认识,逐渐明确。在1956年,我给熊先生写信说明,我已放弃儒学,相信马列主义学说是真理。‘所信虽有不同,师生之谊长在’,‘今后我将一如既往,愿为老师尽力’。熊先生回了一封信,说我‘诚信不欺,有古人风’。以后,书信往来,就不再探讨学问了”。任远说。

( 1930年,就读北大一年级的任继愈 )

( 1930年,就读北大一年级的任继愈 )

让任远感动的是,熊十力的女儿熊又光前几天专门登门给父亲送上花圈。“70年了,她和我们家关系不一般。她是我爸爸的好学生。这些年爸爸的工资都是她替我们代领又送来的。”

“凤毛麟角”的误读

( 年逾古稀的任继愈 )

( 年逾古稀的任继愈 )

熊十力和之后的任继愈,师生两人出于同一种知识分子的责任感,选择了两条截然不同的道路。“熊先生为了他的理想,生死以之。他很早就宣称他不能接受马列主义,不能相信唯物论。”熊十力在“文革”中精神错乱而惨死,而任继愈则是他那一代知识分子中极少数的幸运者,无论时局如何变迁,始终未被湮灭。

“凤毛麟角”似乎成为任继愈身上最具传奇色彩的标签。据记载,1959年10月13日,任继愈应毛泽东之邀走进中南海丰泽园与之进行了彻夜长谈。毛见面第一句话就是,“你的书我都看过”。对他用历史唯物主义研究佛教的方法予以了充分肯定。同时提及宗教研究的重要性,“我们过去都是搞无神论,搞革命的,没有顾得上宗教这个问题,宗教问题很重要,要开展研究。你们哲学系有多少人?500人一个系怎么能没有人研究宗教呢?”

( 任继愈的女儿任远在父亲的书房中 )

( 任继愈的女儿任远在父亲的书房中 )

“其实毛‘凤毛麟角’的评价并不是针对任继愈个人的,只是说他用历史唯物主义研究宗教的难得。当时哲学界还有那么多大家,如北大的冯友兰、汤用彤。这是后人的误读了。”唐绍明为本刊记者寻找到出处——在毛泽东1963年12月30日《关于加强宗教研究问题的批语》中写道:“对世界三大宗教(耶稣教、回教、佛教),至今影响着广大人口,我们却没有知识,国内没有一个由马克思主义者领导的研究机构,没有一本可看的这方面的刊物……用历史唯物主义的观点写的文章也很少,例如任继愈发表的几篇谈佛学的文章,已如凤毛麟角,谈耶稣教、回教的没有见过。”众所周知的是,任继愈1964年根据批示创办了中国科学院世界宗教研究所,出任所长,而他此后也一直在历史唯物主义的框架内进行学术研究。

与众人的态度形成对比的是,任继愈对与毛泽东的这段交往一直保持缄默。首都师范大学哲学系副教授陈明曾有机会与任继愈深入访谈,他曾跟随任继愈弟子余敦康读博,毕业后又在社科院宗教所工作过,与任继愈不远不近的距离让他的视角少了些禁忌。陈明对本刊记者说,他对任先生的印象一直是位矜持儒雅、有贵族气息、性格严谨的学者。“他端坐在那里,头发一丝不苟,衣服一尘不染,安静地扶着拐杖,望之俨然,即之也俨然。”所以采访任继愈不是件容易事,很多问题都要在与之可对话的层面上不断追问,但有一次还是让无所畏惧的陈明觉得挫败:那是1998年在北京三里河南沙沟他的寓所,他向任继愈提出了有关与毛泽东之间的交往问题。“他就像完全没听见一样,目视前方一语不发,沉默了两分钟之久。”陈明先熬不住了,自动转到下一个问题。

无人知道任继愈缄默的原因。不过,任继愈曾对毛泽东有这样的评价:“把毛主席当成神,一个是他自身有把自己当成神的那种欲望,可是广大群众也有这个心理。20年以后,你要再想当就当不成了,毛主席复活了也不行了,再也不行了。”

“文革”期间,任继愈也被下放到干校。那个干校在河南信阳,当时还在读中学的儿子任重去看望父亲,觉得奇怪:“怎么这里连树都没有?”其实是被饥饿的人们砍掉吃树皮了。在那种艰苦的环境下,他患了严重的眼疾,以致右眼失明,左眼视力降到0.2。

据1964年第一批被分配到中国科学院宗教所的杨雅彬对本刊记者回忆,当时她和任继愈一起下放,每周唯一的休息日都跟着任继愈去给老乡针灸,他在中国哲学史中学过这部分内容,《黄帝内经》之类,能记200多个穴位。“书上说脉沉、脉细,如何如何。我是先知道他是什么病,再号脉,逐渐就体会出来了。跟一般的大夫反着来的。”当时老乡都以为他是北京来的大夫,邻县也有人专门过来等他。在人越跟越少的看病路上,任继愈给杨雅彬几个人讲俞平伯的笑话:“他到干校买虾,人家论斤,他问:‘多少钱一个?’还有一次,他买了甘蔗当篱笆,结果一根根都被小孩给拔了。”以此强调知识分子的实践经验的重要。

任继愈看到了“文革”让知识分子接触实践的一面,但自身和一代人的遭遇更让他深刻反思。任远也是被“文革”耽误的一代,她记得,1996年父亲在给她的一封信中写道:“‘文革’走了弯路,却又是不可避免的弯路。正因为交了学费,才换来个百万人的清醒的认识和理性思考,这个收获是西方400年之久才达到的,我们用了30年,这样一算,又觉得这个学费虽高,还值得。”

他意识到,是一种群体性愚昧为“文革”悲剧的发生提供了基础。“《国际歌》中说:从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝;《东方红》却唱:他是人民的大救星,他为人民谋幸福……我们直接从封建社会过渡到社会主义社会,差了一个阶段。”他认为,“中国宗教势力太大,又和政治结合在一起。从朱熹以后,教皇和皇帝就是一个人,政权可以转移,但宗教没法消灭,可随着皇权的颠覆,儒教也就垮掉了。但它的影响还在,我们的困难也就在这里。”

任继愈认为,十年动乱期间的造神运动之所以得逞,千百万群众如痴如醉的心态,它的宗教根源是儒教。他在1978年首次提出了“儒教是教”说:“学术界说,中国人不像西方,没有宗教,不迷信。这话不对。任何一个国家都不可能没有自己的宗教信仰,不然不可能维系一个有着5000年文明史的国家和民族。中国的儒教就是宗教,而教主就是孔子。”

陈明告诉本刊记者,任继愈对他说,他个人认为“儒教是宗教”是他最大的学术贡献。陈明认为,虽然在今天看来,他是通过将儒教与“文革”捆绑在一起以实现对“文革”的批判和传统的否定,但却开辟了一种新的视角,“以前理解儒家都是哲学角度,他则是宗教的角度”。中国社科院宗教所现任所长卓新平对本刊记者说,这一观点至今仍在激烈争论中,他个人也并不完全认同。但是经过了明末清初利玛窦对“儒教是教”的否定,19世纪末20世纪初的“儒教之争”,甚至罗素也提出“中国没有宗教”:“任继愈的提法重新为5000年统一多民族国家的连续不断发展找到了潜在的精神力量——儒教作为宗教,作为社会伦理和社会秩序。”“而且,他并不是一味从传统文化或者封建文化的复位的角度来研究的,而是批判精神的。”

缺少大师的时代

任继愈的家在南沙沟的一个老式小区里,他自干校回来起已在这里住了30多年了。任远和任重被父亲的学生和朋友送的花圈包围,他们的名字寄托了父亲的期望——出自《论语》里的“任重道远”。这间客厅陈设清雅甚至清寂,只是最基本的桌椅字画,四面用作柜子的藏书箱标志着一个读书世家。

“书房是不闻金鼓声的战场。冯先生正像沙场老将,为抢救祖国文化而战斗,全力以赴,义无反顾。”这是任继愈描述老师冯友兰的,如今也适用于他自己。不大的书房被十余个书架包围,开放式书架便于取书,一段时间不用的就用白纸遮挡。任远对本刊记者介绍,因为怕分类弄乱,父亲的书只允许他和秘书移动,这里还保持着父亲住院前的原样。

在任继愈的晚年,《中国哲学发展史》、《中国佛教史》、《宗教词典》、《中华大藏经》等几部集体编写的书,都在这个书斋里开始的。任继愈的学生李申告诉本刊记者,从他30年前追随先生读研究生开始,就知道先生的时间是“压缩饼干”——“先是取消了午睡,后来又谢绝在外面吃饭。为避免杂事干扰,他把自己的研究时间放在每天早上4点到8点。”任继愈自嘲地将这里命名为“眼科病房”,“想弥补十年动乱失去的时间,偏偏眼疾缠身,遵医嘱,为保持目力,夜间不看书、不写字。不再像从前那样夜以继日地工作,有似病房也”。

除书架外这间书房里只能摆下一张书桌和一张床。床边的小台灯是古代马灯加灯泡改的;梳子是老朋友华君武看他睡眠不好特意送来的;还有一沓便签纸,本刊记者仔细一看是由废旧白信封拆改而成,任远说,这是为方便他睡觉时突然有什么想法而准备的。

尽管任继愈早年主编的《中国哲学史》教材成为后代学哲学学生的集体记忆,但他仍看得很淡。“知识性可以作为及格线,及格线以后,还有些别的东西,那是下一步的事。”他也不认为自己组织编写的《中国哲学发展史》、《中国佛教史》、《道教史》有多么深的学术创见。他说:“汤用彤先生有一句话说得很好,他说,二等的天才,做二等的事业,你要好好做的话,能出一等的成果。哲学家都爱创什么体系,认为这才是一等的事业,搞研究、教学就是二等的事业。”他像老师那样选择了二等事业,“躺在书斋四平八稳地构造体系,这个体系往往不一定是真的体系。离开群体,个人在历史的大趋势面前是无能为力的”。

任重告诉本刊记者,最后的这几年父亲总是提起要继续写《中国哲学史》,学术上有一些新想法。“我提醒他,你赶快写啊。起码写个提纲也行。但他总是把《中华大藏经》的编纂放在第一位,他说,‘这是国家项目,我要负责'。”

任继愈的弟子、北京大学哲学系教授楼宇烈对本刊记者说,在50年代末,任继愈能冲破传统的圈子,引起学界和毛泽东的注意,让这一学科有了新的生长点,是很有意义的,不能用现在的眼光去看。包括前一代的学者冯友兰等,都有“哲学家要成为帝王师”的愿望。任继愈的弟子、北京大学哲学系教授李中华也看到任继愈的局限,他对本刊记者说,现在将任继愈定位为“哲学家、宗教学家、历史学家”,其实是不准确的。更准确地说应该是“哲学史家”,“佛学史家”。“他在1949年之前没建立起自己的体系,之后又不允许建立自己体系了。这是时代的局限。但他用马列的尺矩,做的还是自己的东西。”

1987年,新落成的国家图书馆在空缺几年后迎来一位新馆长——71岁的任继愈。任继愈也由此进入他继北京大学哲学系教授、中国社科院宗教所所长之后的第三个人生角色。“我问过当时的文化部部长王蒙,为什么让我父亲去做馆长?他都那么大年纪了。”任远说,“王蒙解释,国家图书馆新馆落成是一个标志,它需要一个德高望重的学者来坐镇。”“图书馆馆长是个冷板凳,名望大,没实权。任先生自己也明白,其实这个‘馆长’是象征性的,并不需要他实际承担馆里的管理工作。但他并没有像某位前任那样做‘图章馆长’——‘图章放这儿。以后你们盖章就行。我不来了。’”90年代成为任继愈副手的唐绍明告诉本刊记者,任继愈对图书馆的小事不管,大事也管,“比如图书馆前过街天桥不要正对馆大门,在馆前设立公交站,都是他通过关系争取到的”。

每个周一和周四的上午,国家图书馆老行政楼三楼尽头,都能看到任馆长拄着拐杖、提着皮包准时出现。从8点半上班到12点下班,一直坚持到他今年6月19日入院前的几天。1987年与任继愈同一年到馆的现任副馆长张志清对本刊记者说,最让他感动的是任馆长2005年卸任、改任名誉馆长时对自己“国图”18年的总结:“我只说两件事。一件是我没完成的工作,每年国图买很多书,一直说要给馆藏编目,这工作一直也没做完,很遗憾。要说我18年做成了什么,我觉得只有一件小事,大门口有块玻璃擦得太干净,总有读者不小心撞到门上。我就贴了一张纸条,从此没人被撞了。”

现任图书馆馆长詹福瑞告诉记者,任先生最后对他再三嘱咐的是国家图书馆的定位问题,讲了三遍。“他说梁启超那时候做馆长,做了一件很大的事情,就是国家图书馆的定位,它应该是一个研究型的图书馆。”张志清说,任馆长在这个定位之上,尤其强调公共图书馆体系的建立,还有古籍整理、数字图书馆建立,“是不是要建数字图书馆,当时馆里一直犹豫。他一个80多岁的老人,首先拍板决定了”。

坐镇国家图书馆的20多年里,任继愈将自己定位在组织大规模的传统文化资料整理工作上。历时16年完成了107卷、总字数过亿的《中华大藏经》。此外,主持了“镇馆之宝”文津阁《四库全书》影印出版,同时汇编7亿多字的《中华大典》。他曾解释过自己的时代定位:“现在不是哲学家的季节。乾嘉盛世,是清朝百年后才出现。唐朝是贞观之治,政治上统一了,而创作的繁荣是在开元时代,也近百年了。几代做准备才有了高潮。我们现在这个时代做什么呢?承前启后,真正的文化勃兴期还在几十年以后。”

孔子说“七十而从心所欲不逾矩”。80多岁时的任继愈曾请人刻了一枚图章,他刻的是“不敢从心所逾”。他喜欢斯宾诺莎的一句话:“为真理而死不容易,为真理而活着就更难。”他曾对陈明说:“马克思主义在中国文化里已经有了根。文化就像是空气和水,它没办法超脱,只能说怎么去认识它,怎么去取舍它。世间没有纯学术,但有一点可以说:我写的,完全是我想通了的,没说别人的话,我反对跟着凑热闹。”

陈明认为,始终与时代主流保持一种呼应,任继愈的成就与局限皆在于此。将携手仙去的任继愈与季羡林做一番比较是很有意思的:季羡林是学院派知识分子,“五四”前坚持五千年的“黄色”传统,后留学德国,接受西方科学与民主的“白色”传统,晚年又回归“黄色”。而任继愈深受“五四”影响,先是用“白色”否定“黄色”,最后是归宗马列主义的“红色”传统。对他来说,“三色”怎么结合,始终是个没有解决好的矛盾。“他否定儒教,却又自认受儒家影响最深。晚年有向‘黄色’传统回归的趋势,这也算是自身转化的一种趋势吧。”

任继愈曾让读南亚语言的女儿任远投身季羡林门下。任远说,季先生和父亲领域不同,性格不同,但是多年惺惺相惜的老朋友。季羡林曾说:“我不是搞中国文化的,更不是搞哲学的。毛主席最推重任继愈,说中国文化、中国哲学,你们最好去找任先生。说我是国学大师,是外行话。”任远有一次去医院看望季先生,父亲专门写了一封很长的信托她转交,斗大的字,问候他。

两位重量级学者的逝去让人慨叹一个时代的结束。但如季羡林力辞“大师”称号一样,任继愈也对“大师”不以为然。他认为,与前一代学贯中西的学者相比,他们这一代称不上是大师。“一代人有一代人的处境和使命,但主线是爱国主义。中国自秦汉以后,就是一个统一的、多民族的大国,它能给文化以很好的保证,这是其他文明古国所不具备的。现在不是出大师的时代,我们这一代是为之准备粮草。”■

(实习记者陈其禄对本文亦有贡献) 粮草哲学研究任继愈大师中华大藏经冯友兰时代国家图书馆