帕特里克和他的神秘小人

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

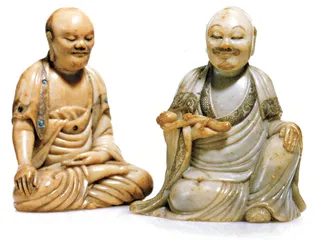

( 帕特里克收藏的部分寿山石造像 )

( 帕特里克收藏的部分寿山石造像 )

如果帕特里克·杰克逊(Patrick Jackson)年轻时没有来远东工作,或许不会迷恋上这些中国的寿山石雕刻小件。今年5月,伦敦苏富比推出英国藏家帕特里克的中国明清寿山石雕人物收藏专辑,27件拍品成交24件。在金融危机后的第一个春季拍卖中,这样高的成交率,还是很让人振奋。这些寿山石雕刻的佛像、观音、罗汉或是民间神仙等,借助着寿山石“温润光泽,易于奏刀”的特性,神态逼真,细节表达毫不含糊。

寿山石分布在福州市北郊与连江、罗源交界处的“金三角”地带,因地处寿山而得名。旧说“田坑、水坑、山坑”,就是指在此矿区的田底、水涧、山洞开采的矿石。寿山石质地滋润,富有光泽,硬度较低。人们曾选出10个矿物来表示10个硬度级别,称为摩氏硬度,在这10个级别中,寿山石约在摩氏2至2.5度之间。易于成形,适合很细的雕刻,出来的效果既有玉的润泽,又摆脱了玉石因为硬度高,很难进行细微雕刻的弊端。帕特里克对寿山石雕刻的工艺品极为倾心,收藏跨度长达30多年。

上个世纪40年代,帕特里克在英荷皇家壳牌集团工作。“二战”前,壳牌在中国设立了超过50间附属公司,在约20个省份经营1000个经销处。“二战”期间,所有设备被日军占据,并严重破坏,一切经营活动停止。战后,壳牌的重建工作迅速进行。1949年,帕特里克和其他34位外籍同事一起来到中国,当时壳牌已雇有员工超过1000人、4名华籍经理。1950年后,壳牌继续在中国发展,并成为当时唯一一家留在中国经营的西方石油公司。壳牌在上海的总办事处获准保留,直至1966年,该办事处才因时事结束。所以,很多年龄大的上海人都记得它那黄灿灿的贝壳标识。帕特里克是最后回国的工作人员,那一年他44岁。

在中国工作的时间里,帕特里克接触了不少中国人,他对中国人凡事都盖个章感到很新奇。他仔细观察过许多人的印章,发现各有不同。一个偶然的机会,他看到了一枚漂亮的印章。他的好奇心使他弄明白了这枚与众不同的印章为寿山石。细心的帕特里克在工作之余游览了不少城市,开始特别留心寿山石,并发现它不仅仅限于石章雕刻,还有一种以人物为主题的雕刻艺术。他对中国的寿山石雕刻艺术产生了浓厚的兴趣。

回国后,帕特里克工作节奏放缓,收入反而增加了很多。凭着他对中国艺术品的了解和热爱,他开始逛英国以及各地的古董商店。慢慢地,他认识了英国著名的古董商斯平克(Spink)和休格·莫斯(Hugu Moss)。古董商的嗅觉是很灵敏的,当他们了解帕特里克的实力和兴趣所在时,就开始向他建议收藏寿山石人物造像。

( 清代寿山石观音 )

( 清代寿山石观音 )

这显然正中帕特里克下怀。但有一个小小的技术问题,帕特里克惧内,夫人对这类东西没有感情,不理解价位从何而来,觉得丈夫花的都是冤枉钱。帕特里克也不愿意惹夫人生气,又抵御不了寿山石的诱惑,所以每次买回后都独自欣赏并偷偷收藏起来。

这一藏就是近半个世纪。他去世后,家人整理他的遗物,发现了这批“神奇的小人”。实在弄不懂帕特里克的本意,凭着直觉,他们把苏富比的专家叫到家中,看看这批遗物是否有价值。苏富比的专家立刻决定为帕特里克进行专场拍卖。

( 17或18世纪,杨玉璇雕寿山石罗汉 )

( 17或18世纪,杨玉璇雕寿山石罗汉 )

在拍卖的历史上,为寿山石做专场并不多见,原因在于寿山石的收藏是一个很窄的领域,尤其西方人很难理解寿山石的含义,总不愿意出价。80年代,台湾地区经济腾飞,加上台湾与福建特殊的地理和文化关系,台湾商人开始炒作寿山石,寿山石作品价格曾一度飙升。2000年后,收藏格局的变化,使台湾藏家开始放弃对寿山石的追逐,寿山石作品价格陷入徘徊状态。

寿山石雕的地位十分特别,早期被作为雕刻粗用器具的原材料,没发现它的真正价值。当时,寿山上的僧侣,闲时就地取材,用寿山石雕香炉、念珠、佛像等。寿山石还被广泛用作殉葬的石俑,1965年,福州市考古工作者在市区北郊五凤山的一座南朝墓中出土两只寿山石猪俑,这可能是最早的寿山石雕了。这些雕件绝大多数都石质粗劣,雕工粗陋。

( 清代寿山石罗汉 )

( 清代寿山石罗汉 )

南宋状元梁克家是福建泉州人,他在《三山志》中说,宋代寿山石开始大量开采,并用于雕刻,精美者作为贡品发运汴梁,成为宫廷的玩物。大者为达官贵人陈列于几案欣赏,小者则为文人雅士手中的玩赏品。宋代的寿山石雕艺术已经达到可以供玩赏的水平了,于是便有了“收藏”的历史。

但这只见记载,不见实物,今天市场上很难见到明以前的寿山石作品。清代宫廷对寿山石作品十分青睐,促使造办处直接雕刻了一些艺术水平极高的作品,而民间的石雕艺人如杨璇、周彬、魏汝奋等人的寿山石雕技艺也达到了登峰造极的水平。

杨璇又名杨玉璇,清康熙年间漳浦人,客居福州,精于寿山石人物、兽钮的雕刻。他首创了“审曲面势”的雕刻法,根据寿山石的丰富色彩依色巧雕,即所谓的“取巧”,使人物、动物、花鸟等的造型,达到形、神、情、趣兼具。他构思精妙,刀法古朴,是公认的寿山石雕的鼻祖。与杨玉璇同时代的另一位石雕大师是周彬。周彬又名周尚均,他喜用夸张的手法刻兽钮,使其形态与众不同,印旁的博古纹多取青铜器纹样,并在纹中隐刻双钩篆字“尚均”,其精细的雕风令人叹服。北京故宫博物院的寿山石珍品,多为杨、周二人的作品。这并不是因为他们在造办处供职,而是因为当年的地方官吏把他们的作品作为福建特色产品进贡皇宫。

此次,苏富比拍卖帕特里克所藏的寿山造像中,也有杨玉璇的作品,是他擅长的罗汉,罗汉面额饱满微笑,两眼圆睁,鼻宽且平,两唇略张,给人以敦厚之感。衣纹雕刻得贴切妥当,疏密有致,富有节奏感,袈裟上并有宝石镶嵌,显得很华贵。这件作品最后以2.375万英镑成交,是本场拍品中最贵的一件,价格顺理成章。

寿山石雕在收藏界中是个冷门,帕特里克以半生的经历在冷门中独享其乐,这些“神秘的小人”给他带来多少快乐,只有他自己清楚。他去世以后,这些寿山石作品最后的贡献是为他的后人平添了一笔财富。这笔财富对帕特里克是精神,对他的子孙则是物质。■ 神秘小人帕特里克