新一轮登月竞赛中的中国角色

作者:曹玲(文 / 曹玲)

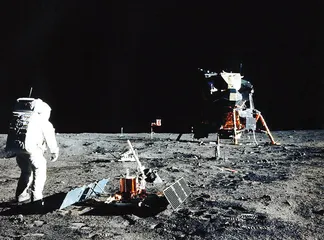

( 1969年7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林乘“阿波罗11号”首次登上月球 )

( 1969年7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林乘“阿波罗11号”首次登上月球 )

“登月无法想象”

1969年7月21日,“阿波罗11号”飞船把3名航天员送上了月球,其中两位在月球上留下了足迹。中国科学院地球化学研究所研究员欧阳自远院士当年34岁,正负责我国定向原子弹爆炸选址项目。“以前国家只做过空中和地面的原子弹爆炸试验,还没有做过地下的。我们要找适合做地下核试验的场地,保证原子弹爆炸以后不会污染地下水。”他是学地质的,7月份带领一批人在新疆野外工作,那时候信息不通畅,“‘阿波罗’登月后过了三四天,我才从电台里听到这个消息”。

“当时非常感慨,因为中国的太空探索尚无眉目,所以登陆月球无法想象。”1969年9月23日,我国成功进行了首次地下核试验,随后欧阳自远返回北京,开始收集整理美国登月的资料,他告诉本刊记者:“看着别人的资料和数据,总还是有些心酸的。当时从来没想过‘嫦娥工程’这样的事情,也没想过自己能从事这个工作,更没想过会成为探月工程的首席科学家。”

20多年过去后,1993年我国宣布载人航天立项,“中国当时已经发射了很多卫星,载人航天距离探测月球很近,我们应该做些准备”。于是他向国家“863计划”提出,申请一个课题“开展月球探测的必要性和可行性研究”。“那时候世界上没有哪个国家在计划探测月球,1990年日本发射了一个月球探测器也失败了。所以当时也有人提出,人家都不搞了,我们还搞什么?有一种说法是,美国已经取得胜利,苏联已经解体,‘冷战’结束,50年内世界上没有任何国家会探测月球。还有一种说法,地球上的事情都做不完,去月球干什么?当然这些说法也有自己的道理,但是中国到底有没有能力搞,有没有必要搞,谁也不知道,所以我们这个课题论证了探月的‘必要性和可行性’。”欧阳院士这样告诉本刊记者。

“事实上,美国人一直没有停止对月球进行探测的计划。”欧阳院士说,“重返月球的概念在老布什那里就已经有了,美国总统在这种关键时期发表的演说代表了他们的一种思潮和思想,他们一直准备重返月球,并没有放弃。”

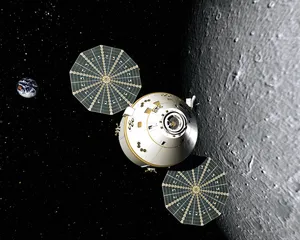

( 美国航空航天局新一代探月飞船“猎户座” )

( 美国航空航天局新一代探月飞船“猎户座” )

近几年,美国航空航天局总结自己犯了一个战略性的错误,航空航天局局长米切尔·格里芬曾说过:“在很长一段时期中,美国曾放弃对月球的探索,转而把工作的重点仅仅集中在近地轨道上,从历史的观点看,我个人认为,几十年以后这种政策将被视为一种错误的选择。”

1994年,美国发射了“克莱门汀号”月球探测器,1998年又发射了“月球勘探者号”探测器。“1997年左右我们也做了类似工作,美国1998年发射的探测器,使我们感到应该加快工作步伐。”直到2002年,探月工作才逐渐明朗化,2003年国防科工委决定开展月球探测的立项报告编写。“当时,国防科工委组织了一个班子,由3个老头负责——栾恩杰、孙家栋和我分别担任总指挥、总设计师和首席科学家的职务。”2004年大年初二,温家宝总理做出批示,中国的探月计划经过长期准备、10年论证,终于正式立项,被称作“嫦娥工程”。“从2004年开始立项到2007年‘嫦娥1号’发射只用了3年半时间,在大工程里算是非常快的。栾恩杰给这几年还分别取了名字,2004年是‘启动年’,2005年是‘攻关年’,2006年是‘决战年’,2007年是‘决胜年’。”欧阳院士告诉本刊记者。

又一轮探月狂潮

正是在2004~2005年,世界重新掀起了一股探月狂潮。2004年,美国总统小布什公布最新的太空探测计划:“美国将开发一种新的太空飞行器,在2020年前将美国人送返月球,并在那里建立一个永久基地,使航天员能长期在月球上居住。”而美国更长远的打算,则是把月球作为一个跳板与中转站,使人类从这里起飞前往更遥远的星球。

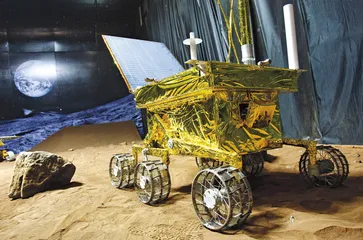

( 2008年4月23日,由上海航天局领衔研制的中国首辆登月车工程样机通过上海市科委的项目验收 )

( 2008年4月23日,由上海航天局领衔研制的中国首辆登月车工程样机通过上海市科委的项目验收 )

紧跟在美国公布太空计划后不到一个月,欧洲空间局(ESA)也公布了被称为“曙光”的太空计划,宣布欧洲从2001年就开始准备,计划在2024年登月。日本在2005年发布的宇航长期发展规划中,计划在2020年之前将一名航天员送上月球,2025年开发建立永久月球基地所需要的技术。印度则计划于2012年发射“月船2号”月球着陆探测器和月球车。2007年,俄罗斯也公布了2040年以前的中远期航天规划,计划2025年前实现载人登月,2027~2032年建立一座可供人长期居住的月球基地。

“我就知道会掀起这种浪潮,中国还算走在前头。”欧阳院士说,“中国早在2002年就公布了月球探测的3个阶段:无人月球探测、载人登月和建立月球基地。无人月球探测又划分为3期:绕月探测、月球软着陆与月球车巡视探测、月球取样返回,也就是通常说的‘绕、落、回’。”

目前,中国已经完成了无人月球探测的一期工程。今年3月1日,“嫦娥1号”撞向月球丰富海,结束了它“光荣而又伟大”的一生。“‘嫦娥1号’是个烈士,它工作了一年多,很辛苦。”最后撞击时飞行的1468公里,全部路径都拍下了三维照片。

“中国探月是第一次,连月球上什么状况都没搞清楚,还探测什么?所以事情要一步步来,每次执行的任务不能不切实际,什么都想弄明白,哪里有那么容易?”对于外界夸大目前中国月球探测结果的说法,欧阳院士很不满意,“有人说‘嫦娥1号’撞一次就能发现月球起源,这简直是无稽之谈,对于月球,我们知道的东西很少,不知道的东西很多。”

对于今年6月19日美国的“一箭双星”任务,欧阳院士赞不绝口:“‘一箭双星’别具一格。”美国成功使用“阿特拉斯5号”火箭成功将月球勘察轨道器和月球陨坑观测与遥感卫星送上天,这是美国“重返月球”战略计划的第一步,将为美国下一步载人探月以及探索太阳系提供重要数据。这次撞击将分两次进行,组成月球陨坑观测与遥感卫星的“牧羊”航天器和“半人马座”火箭末级分别撞向月球。“当一个向月球阴影区撞击时会释放出巨大能量,如果月球存在水冰,则会瞬间化为水蒸气,而另一个所携带的照相机、光谱仪等诸多仪器将进行拍照和分析,然后将数据传回地球进行分析,随后它也撞向月球的另一个坑,两次撞击之间大约间隔4分钟”。

“为什么要撞向月球阴影区?今后的月球基地很可能建在南极或北极,最有可能的是南极,因为月球南极光照条件达到90%以上,温差不会太大,建立一个基地是合适的。如果这个基地附近又有水,不但可以作为饮用水,同时可以生产液氢、液氧,作为火箭燃料,进一步进行火星探测。”

“美国现有的技术的确很发达,这一点我们都承认。但是载人登月不管从哪个角度考虑,最终的结果都会比较相近,这是科学认识的规律。不论是出于人类探索未知的天性,还是出于人类生存和可持续发展的必然选择,人类必须走向深空,这也是各个国家共同的认识。让更多人就此达成共识,或许就是我们对‘阿波罗载人登月’40周年最好的纪念。”欧阳院士说。■ 中国载人登月工程月球轨道竞赛新一轮中国军情天文航空航天月球月球探测器登月人类登月阿波罗计划中国角色