越剧生旦流派

作者:三联生活周刊

袁派

越剧旦角流派的主要代表,创始人袁雪芬,浙江省嵊县人,1922年出生。1933年7月入四季春科班学戏,工青衣、闺门旦,兼学绍兴大班和徽班的武戏。师傅为绍兴文戏男班艺人鲍金龙。1936年到杭州演出,同年随科班初次到上海,并参加录制了女子越剧的第一张唱片。为了摆脱当时社会上恶势力的纠缠,她洁身自励,持斋茹素,不唱堂会,不拜“过房娘”。

1942年10月起,在进步话剧影响下,在大来剧场开始越剧改革。

1943年11月演出《香妃》时,与琴师周宝财合作,创造了新的“尺调腔”,后被其他越剧演员吸收、不断丰富,发展成越剧主腔,并在此基础上衍化出不同流派。

其唱腔旋律淳朴,节奏多变,感情真挚深沉,韵味醇厚,委婉缠绵,声情并茂,被称为“袁派”,为戚雅仙、张云霞、金采风、吕瑞英等一批越剧演员所继承和发展。代表作有《西厢记》、《祥林嫂》等。

尹派

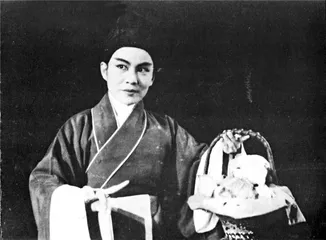

越剧生派著名代表,创始人尹桂芳,越剧小生,祖籍浙江新昌。12岁进嵊县醒狮剧社学花旦,1934年底,以“尹云峰”之名在浙江出名。

1938年,尹桂芳恢复本名,来到上海。1942年,尹桂芳积极进行越剧改革,采用立体布景、写实的道具和效果、新颖的灯光,在龙门大戏院演出了《云破月圆》、《殉情》等新编越剧。

1945年春,她的新戏影响进一步扩大。尤其是《宝玉与黛玉》中的《宝玉哭灵》和《沙漠王子》中的《算命》唱段,在电台播唱后,听众反响强烈,这时尹桂芳的演技也日臻成熟,形成了自己的风格与流派。

1948年,越剧观众投票选举“越剧皇帝”,尹桂芳荣登榜首。1959年,她所率领的芳华越剧团全体演职员迁往福建。“文革”中,她遭残酷迫害,半身瘫痪。

尹桂芳的艺术特色是深沉隽永,流畅舒展,缠绵柔和。其唱腔艺术,具有“圆、润、糯”三大特点,风靡越剧界,在越剧小生中学尹派的占大多数,有“十生九尹”之称。尹派讲究手眼身法步的运用,演技精湛优美,潇洒细腻,多扮演风流潇洒、文雅温柔的书生,朴实而不呆板,聪颖而不轻佻,潇洒而不浮飘。

尹桂芳代表作有《盘妻索妻》、《沙漠王子》、《浪荡子》、《红楼梦》等。

范派

越剧生派代表、创始人范瑞娟,别名范竹山,1924年生于浙江省嵊县黄泽镇。1935年4月18日,入龙凤舞台科班学戏,由黄炳文师傅启蒙,工小生。1938年春节前,随姚水娟、邢竹琴等所在的越升舞台到上海演出。1944年8月至1947年1月,与袁雪芬合作,投入新越剧改革。1945年,在演出《梁祝哀史》“山伯临终”中,与琴师周宝财配合,创造了“弦下腔”。

1953年与袁雪芬合作主演的《梁山伯与祝英台》,拍摄成我国第一部大型彩色戏曲影片。

在50多年的舞台生涯中,范瑞娟扮演了100多个角色。表演稳健大方,质朴无华,具有男性气质的阳刚之美。擅演正直、敦厚、英武一类人物。唱腔在继承男班“正调腔”的基础上,吸收了京剧马连良、高庆奎等名家的唱腔音调和润腔处理,形成音调宽厚响亮、咬字坚实稳重、行腔迂回流畅的特点。

傅派

越剧旦角著名流派,创始人傅全香,原名孙泉香,1923年8月3日出生于浙江嵊县后庄村。父亲孙琴文,是业余打鼓佬。1936年到杭州演出,同年秋首次进上海,演出于老闸大戏院。1938年春再次进入上海演出。常演《九斤姑娘》一剧而受观众青睐。1947年参加上海“越剧十姐妹”为筹办上海越剧学校与实验剧场而举办的联合义演,在《山河恋》中扮宫女戴赢。

“文化大革命”中遭受迫害,“文化大革命”后重返舞台。50年代初期,范瑞娟与加入越剧行业的新音乐工作者合作,在由她主演的《十八相送》和《织锦记》中,首开定腔定谱的先例。在《情探》一剧中,学习吸取了川剧旦角的形体动作,借鉴了京剧程砚秋及昆曲评弹的唱法,尖团音规范分明,真假嗓音结合演唱。她嗓音明亮、音域宽广,润腔华彩、跌宕多姿,表演富于激情,以“花衫”戏见长,善用强烈的外部动作来表现人物的内心感情,最擅长表现具有强烈反抗精神的悲剧妇女形象。

代表作有《情探》、《孔雀东南飞》、《李娃传》和《杜十娘》等。

徐派

越剧生角代表流派,创始人徐玉兰,1921年12月27日生于浙江省新登县。初学花旦,后习老生,学习过长靠短打、大小花脸和猴戏等基本功,能从三张半高的桌子上翻下。1941年12月19日,在上海老闸戏院与施银花搭档改演小生。

徐玉兰性格的豪爽在越剧界为人所称道,1947年夏,她积极参加上海越剧界义演《山河恋》,同年9月25日自组玉兰剧团,聘请吴琛、庄志、石景山等一批新文艺工作者任编导,排演了《国破山河在》等一批新戏。1948年下半年起,与王文娟长期搭档。

徐玉兰的表演富有激情,善于塑造人物形象,具有俊逸潇洒、神采夺人的艺术魅力。尤其是扮演风流倜傥的角色,独步越坛,嗓音嘹亮,旋律常在中高音区进行,唱腔除继承越剧传统老调外,广泛吸收京、绍、杭等剧种的声腔成分,具有高昂激越的特色。代表作有《红楼梦》、《西厢记》、《春香传》等。

王派

越剧旦角著名流派,创始人王文娟,1926年12月生于浙江嵊县坑边村。1939年离家至上海,师从表姐越剧小生竺素娥。初习小生,两年后,改学花旦。1948年秋进玉兰剧团,从此与徐玉兰长期合作,首演《风萧萧》。

两人在1953年参加志愿军赴朝鲜战场,除了演出外,还参加了大量战地工作,并且移植了朝鲜的歌剧《春香传》为越剧。60年代初期,艺术上日臻成熟,扮演了神话剧《追鱼》中的鲤鱼精、《则天皇帝》中的武则天和《红楼梦》中的林黛玉等角色,在演唱中以缠绵悱恻、眉目传情而动人心弦。她扮演的角色,都以演技精湛、个性突出、形象鲜明,在观众中留下了鲜明印象,被行内名家赞为善于塑造人物的性格演员。

金派

越剧旦角流派,创始人金采风,原名金翠凤,祖籍浙江省鄞县,1930年出生于上海。自幼喜爱越剧,1946年考入雪声剧团训练班,工小生,因唱电台而露名声。

金采风属于女子越剧的第二代演员,50年代因学习传统剧目而崭露头角,主演了《碧玉簪》、《彩楼记》等剧目。1963年主演的《碧玉簪》被摄制成电影。

她工闺门旦,兼擅花旦。唱腔继承袁派,并吸收有施银花、傅全香的音腔成分,自成一格。其特点是委婉流畅,富有韵味,好听易学。最有代表性的作品是《盘夫》中的严兰贞、《碧玉簪》中的李秀英,被称为“活兰贞”、“神秀英”,《碧玉簪》也成为她的代表作。

陆派

越剧生派著名代表,创始人陆锦花,学名柯纹祺,祖籍福建,寄籍浙江余姚,1927年2月25日生于上海。13岁进越剧四季班学艺,改用母姓为陆。1942年,进袁雪芬领衔的大来剧场唱二肩小生,因身材瘦小,多演童生戏。40年代末期,陆锦花的表演和演唱逐渐成熟,在尹、范、徐等生派之后形成自己的风格。

陆锦花的唱腔是在马樟花“四工调”的基础上丰富提高的,特点是音色明亮纯净,行腔舒展松弛,吐字清晰入耳,自具特色,被称为“陆派”。擅工穷生和巾生。代表作有《珍珠塔》、《彩楼记》、《情探》、《盘夫》等。傅全香和她主演的《情探》,于1958年由江南电影制片厂摄制成黑白电影。

张派

越剧旦角主要流派,创始人张云霞,已去世,幼年曾拜京剧名票李文奎为师,学“余派”须生戏。1946年加入雪声剧团后,受袁派艺术熏陶,初期模仿袁雪芬的唱腔和表演,在委婉细腻的袁派基础上,融入傅派俏丽多变的华彩,并吸收京剧和昆剧的营养,借鉴西洋声乐的发声方法,使用真假声结合,开拓了音域。50年代中期,她在艺术上开始成熟,戏路开阔,专长花旦,兼擅青衣、刀马旦。

张云霞在表演和唱腔中非常注重刻画人物不同的个性,比如在《游龙飞凤》中她一人饰演两个角色,一个是官宦小姐范楚楚,爱慕虚荣,一个是农村少女刘菁菁,不贪图荣华富贵,不畏惧权势,区别非常鲜明。

张云霞的唱腔中行腔变化丰富,真假音结合运用自如,在《李翠英告状》中诉状一段唱,她根据人物感情的发展,用不同速度板式,生动细致地表达了人物感情的层次。这种板式的速度之快在越剧中少见,这段唱也成为张派特色的典型唱段。

吕派

越剧旦角流派,创始人为吕瑞英,1933年1月19日生于上海。1940年入四友社科班拜男班艺人盖月棠为师,工花旦,学艺3年。1951年夏,进入国营华东戏曲研究院越剧实验剧团,受到重点培养,定期向朱传茗等昆曲老师学习昆曲及身段。

她戏路宽广,专长花旦,兼擅花衫、青衣、刀马旦。唱腔脱胎于袁派,自具特色,音域较宽、音色甜美,行腔中运用半音和切分音,具有华彩清新的情韵。因为人物身份不同,她设计的声腔、出场曲调都不同,尤其吸引人的是她的表演,据徐玉兰说,看见她演的刁蛮公主,就恨不得一巴掌打下去。《凄凉辽宫月》、《打金枝》、《三看御妹》是她的代表剧目。

戚派

越剧旦角著名流派,创始人戚雅仙,原名戚爱英,1928年2月出生于上海一户贫民家庭。12岁曾登台跑龙套,1947年参加玉兰剧团,参加《国破山河在》、《风流王孙》、《同病相怜》等剧演出,其中和徐玉兰合演《香笺泪》一剧风靡越坛,始任头肩花旦,并迅速走红,成为当时旦角中的后起之秀,被誉为“悲旦”。因其唱腔基本宗法袁派,亦被称为“袁派小花旦”。1951年2月起与毕春芳长期合作。

在新中国成立后至“文革”前的16年中,戚雅仙逐步进入艺术巅峰期,《血手印》、《琵琶记》、《玉堂春》、《王老虎抢亲》、《白蛇传》等经反复加工演出,成为代表作。她根据自己的嗓音条件,在袁派唱腔基础上不断加以发展变化,善于用几个常用乐汇反复出现,听来倍感亲切,朗朗上口。逐渐形成了简洁洗练、朴实无华的“戚派”唱腔。擅演善良、苦命、温柔的女性。

毕派

越剧生角著名流派。创始人毕春芳,1927年7月14日出生。1951年加入合作越剧团,与戚雅仙长期合作。她的表演飘逸潇洒,松弛自然,擅长演喜剧。唱腔吸收融合了尹桂芳、范瑞娟的音调,嗓音清脆而富有弹性,自成一格。 流派越剧