越剧百年大事记

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

1906

清光绪三十二年(1906)清明节,在嵊县东王村香火堂前空地上,村民们用稻桶、门板搭起一个舞台,“落地唱书”首次上演。日戏是《十件头》、《倪凤扇茶》,由钱景松、李世泉扮演主角。夜戏是《双金花》,由袁福生、高炳火、李世泉扮演。台上唱戏,后台帮腔,演员劲头十足。越剧史上第一个职业戏班(南派)就此脱颖而出。与此同时,艺人马潮水等从余杭返回嵊县,演出于乡间,成为越剧第二个职业戏班(北派)。民间“落地唱书”正式走上舞台,越剧诞生了,简称“小歌班”。

1916

1916年,小歌班艺人卫梅朵、马阿顺等到杭州西湖边美记公司游艺场演出,并由邀请来杭的嵊县民间乐手尝试配乐。小歌班艺人进杭州演出第一次将富有乡土味的艺术呈现在城市观众面前。但小歌班的乡土艺术偏于简陋,伴奏只有四种乐器,而演唱的旋律也极单一。

1917

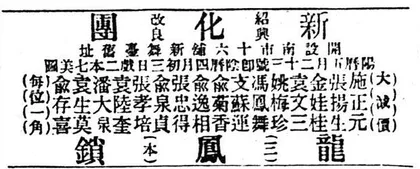

1917年5月,小歌班艺人首次进上海,首演剧目为全本《蛟龙扇》。广告中标有“绍兴改良”4字。由于演出水平低劣,又无丝弦伴奏,上座率不高,惨淡经营一个多月后即打道回府。此时的演员全部为男性。

1922

1922年,嵊县人王金水、金荣水、任阿求、王和铨从外地回到嵊县施家岙,着手筹备女子科班,经精心挑选,录取了20多人。科班实行老板制,由老板、艺徒、家长三方签订学戏规约。在施氏祠堂前的草台上演出,剧目是《双珠凤》,由施银花、屠杏花、马秋霞、俞菊英等主演。这次演出是女子越剧首次登上舞台。越剧早期名角都出自这个科班。

1923

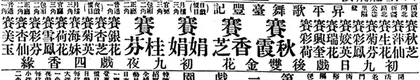

1923、1924年,施家岙女班分别来到杭州和上海演出。在《新闻报》演出广告中,称为“髦儿小歌班”,登出艺名有赛香芝、赛娟娟、赛秋霞、赛美玉等22名,终因营业不好于1924年冬全班折返嵊县。

1936

1936年11月4日,高亭唱片公司灌制女子越剧第一张唱片,A面为王杏花唱的《玉蜻蜓·游庵哭图》,B面为袁雪芬、钱妙花唱的《方玉娘哭塔》。

1938

1938年1月31日,“越升舞台”到上海演于通商旅社,主要演员为姚水娟、李艳芳、姚月明、商芳臣等。演出剧目有《仁义缘》、《沉香扇》、《倪凤扇茶》等。7月底,到上海的女子越剧戏班共8班,女子越剧在上海终于有了大量观众群。

1938

当年9月,姚水娟在天香大戏院演出《花木兰代父从军》(由樊迪民编剧),公演前一天(9月11日),英文《大陆报》在本地表演栏发表评论文章,将花木兰比作欧洲十字军时期的圣女贞德,同时发表姚水娟扮演花木兰的戎装剧照。这也是越剧摆脱早期的说唱形式走向剧种的开始。

1939

1939年7月1日,马樟花和傅全香到好友电台播唱特别节目,并为三友实业社做广告,开越剧演员上电台之先河。一个多月后,改为马樟花与袁雪芬搭档播唱。同日,《越讴》杂志出版,由樊迪民主编,共出了4期。7月22日,施银花、屠杏花领衔的“第一舞台”,在大中华剧场演出根据曹禺同名话剧改编的《雷雨》(自申曲移植),开女子越剧演时装戏之先。

1942

1942年10月28日,袁雪芬冲破旧越剧的框框,领衔于上海大来剧场公演于吟(姚鲁丁)编导的《古庙冤魂》。并首次成立了以编剧、导演、舞美设计为中心的创作中心,即“剧务部”。从这一天起,越剧进入了一个向着综合艺术方向发展的新时期。

1946

1946年,袁雪芬首次演出根据鲁迅作品改编的越剧《祥林嫂》,并由此和田汉、许广平等人结识,《时事新报》的地下党员写的报道《鲁迅名著搬上越剧舞台》,认为该剧将是“整个越剧界的一座纪程碑”。8月,袁雪芬在南京路被流氓抛粪,引起舆论界强烈反应,上海多家报纸纷纷发表文章,进行声援。洪深呼吁:“社会让一个善良的人平安地活下去吧!”

1946

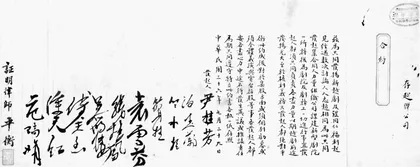

1946年7月29日,越剧界的一批著名演员在上海大西洋西菜社欢聚一堂,签订了一份联合义演的《合约》。在《合约》上签名的有尹桂芳、袁雪芬、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、筱丹桂、竺水招、徐天红、张桂凤和吴小楼。这10位发起者,后来被人们称为“越剧十姐妹”。同年8月19日下午,她们联合在上海黄金大戏院义演《山河恋》。

1948

1948年2月21日晚,电影《祥林嫂》正式开拍,南薇任导演,演员是雪声剧团的原班人马。同年9月18日,我国第一部越剧影片《祥林嫂》在上海5家影院同时上映。现胶片已经失存。

1951

《梁山伯与祝英台》是新中国诞生后越剧走向全国的第一个剧目。1951年,华东越剧实验剧团排演该剧,在1952年的第一届全国戏曲观摩演出大会上演出,获得多项奖励。该剧1953年被上海电影制片厂改编成彩色戏曲艺术片,并于第二年上映。这部彩色影片当时作为新中国第一部彩色电影在世界各国放映,成为外交武器。

1962

1962年,上海越剧院与海燕电影制片厂、香港大鹏影业公司合作拍摄的彩色艺术影片上下集《红楼梦》,经8个多月摄制完成,徐玉兰和王文娟分别扮演宝玉和黛玉。成为我国电影史上放映场次最多、拷贝最多的电影。

1983

1983年,《五女拜寿》上演,6个小生、6个花旦,青春靓丽,流派纷呈,行当齐全,把“小百花”群体一下子推到观众面前。那时,“五朵金花”才初长成:董柯娣演的老生一身威严,何英扮的三小姐一身遮不住的闺秀气,还有何赛飞演的贤惠丫头翠云,茅威涛演的阳光憨厚少年邹士龙,陶慧敏演的连句单独唱词都没有的五小姐。这出戏是浙江小百花越剧团的奠基力作,几乎荟萃了越剧的所有流派。 上海越剧演出百年祥林嫂艺术袁雪芬越剧大事记