旧宅园碎影

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 田勇称几百年的枣树是他们院里的宝贝之一

)

( 田勇称几百年的枣树是他们院里的宝贝之一

)

除了一棵香椿和一棵核桃,帽儿胡同35号院里还有一棵老梧桐和一棵300多年的大枣树。枝繁叶茂的梧桐是传说中招金凤凰的中国梧桐,前些天才开完花。枣树在后院,硕大的树桩分杈出繁茂的树冠,树上已经挂下青涩的果子。“这正经是婉容小时候吃过的枣,我们都叫它‘婉容枣’。”住在院里的田勇笑着说。

35号是个三进的院落,总共大概1200多平方米。穿过一道月亮门进入第二进院子,月亮门并不在中轴线上,路线变得有点遮掩曲折,眼前一处青石堆砌的假山挡住了内院的景致。在流传下来的婉容照片中,有一张是十来岁的少女婉容披着厚厚的锦缎披风站在这座假山的门洞前,梳简单的偏分发式,脸上是文静羞涩的表情。那时候,她身后的假山门洞上还装有一道带门钉的小门。

面阔三间的正房在梧桐树的掩映下,据说是清末内务府大臣荣源自己住过的屋子,前出廊,合瓦硬山清水脊,屋顶是双卷勾连搭,也就是前后并联的两个两坡顶。一道带什锦窗的游廊向北延伸,到后院与后罩房相连。正厅进深很大,厅里有种幽深静谧的气氛,也许是深黑色家具和内檐装饰的缘故,也许是因为正中央墙上那面百年不变形的老镜子,正清晰地映照出花园里的山石绿树。大概七八平方米大的镜子最早是荷兰女王送给慈禧太后的礼物,现在北京文物局在它前面安装了一个木护栏。

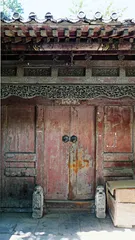

确切地说,荣源宅包括帽儿胡同东路35号和西路37号两组院落,西路是四进院落的居住区,东路是私家花园,共用东侧的大门。清代的住宅等级规定王府的大门设在中央,亲王府五间,郡王府三间,其余所有的住宅都只有一间。婉容被册封之后,溥仪小朝廷把一间的荣源宅府门改成三间,中间开门,左右两次间是坎墙格扇窗形式。现在这个大府门已经变成住房了,37号和35号之间相通的地方也被封堵,成为两个独立的院落。

“除了几百年的梧桐和枣树,我们这院的宝贝就是大镜子和厅后的栖凤牡丹花罩了,文物局的人每年都会来看个两三回。”田勇说。在37号院的正房明间里,也有一个相似的栖凤牡丹落地罩,东西次间还有7扇椭圆形玻璃镜屏和碧纱橱。但是,这位清末内务府大臣的家里没有一处内檐用料是硬木的,全都是松木制的。

( 荣源宅37号院里一殿一卷垂花门 )

( 荣源宅37号院里一殿一卷垂花门 )

清代大臣上朝都是在紫禁城东华门出入,皇城内又不允许修建府宅,所以他们的府宅及花园多建在皇城外围的市井胡同之中。清人笔记中记载的一、二品官在东城的大宅第就有40多所,不过到了清末,就像震均在《天咫偶闻》中所写:“世家自减俸以来,日见贫窘,多至售屋,能依旧宇者极少。”

田勇出生于20世纪70年代,父母都是旗人的后代,他的奶奶姓叶赫那拉,按辈分跟溥仪是一辈的。荣源一共有4位妻子,继配贝勒爱新觉罗·毓朗的侄女恒香生了一个男孩名润良,生的女儿就是婉容。几年前,最终签字确认帽儿胡同37号院是婉容旧居的是她同父异母的弟弟润麒。

( 荣源宅35号院内景色

)

( 荣源宅35号院内景色

)

“大概前几个月,有个自称婉容她哥的孙女的人找上门来,大概50多岁,背一破包,穿一破皮鞋,翻给我看一大堆材料。”田勇说,“一开始我还想来骗子啦,但是她的长相、发音是满人后代没有错,我辨得出来。她还说,你们就踏实待着吧,好像这里还是她们家似的。”

在田勇和他的单位搬入35号之前,院里只有一家人居住,与完全沦为大杂院、充斥着私搭乱建的37号相比,这里的保存情况要好得多。朴拙疏朗的青石假山基本上是原来的样子,上面爬满了青藤。不过,假山边的水池已经填平了,古井也变成了带铁盖的水泥井台,只有井边还留着一道狭窄的砌石水槽。

( 荣源宅35号院正厅的老镜子是荷兰女王送给慈禧太后的礼物

)

( 荣源宅35号院正厅的老镜子是荷兰女王送给慈禧太后的礼物

)

北京城里缺水,绝大多数内城宅园都没有河水可引,除了少数王府花园,即使有地理条件,明、清朝廷也严禁民间私自引水,所以只能靠井水或者雨水注池。已故的文物鉴定专家朱家先生曾经写文章介绍北京城内旧宅园的做法:“这些宅园的池沼都是山石驳岸,池底一般是夯土,也有用方砖细墁的。夏季如果阴雨次数较多的话,池中就常常水满。春秋天全靠汲井水灌池。井的位置总设在一个隐蔽的地方,如假山的背后,或邻近园的小院中。井旁有石水槽,汲水后随手便可倾入槽中。”

同一条胡同里,从荣源宅往东走,有北京城内旧宅园中出名的“可园”,被翁同称为“树石皆可,京城中名园矣”,也是朱家家从1922到1929年间租住过8年的旧居。按照朱家先生的描述:“园虽不大,但山石竹树布置适宜,故南北正房亦无严正相对之感。西厢房为池上居,涟漪返照日影,摇漾在椽楣间,颇具画舫之趣。”他还提到1949年的时候又进去一回,“只见地面方砖多半不存,杂树丛生,一片破败景象”。

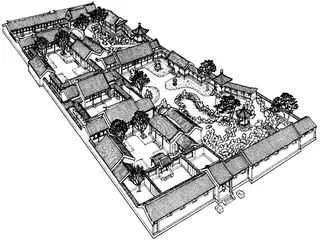

( 可园布局图 )

( 可园布局图 )

现在的可园大门紧闭,园子已经空置了好几年,从旁边院落的玻璃窗望进去,可以看见假山顶上那个六角攒尖的小凉亭,柱子的红漆已经剥落,露出白色的木底。虽然也绿树葱郁,多少是有点凌乱空寂的废园景象。“里面有监控摄像头,所以不能让你们进去看。”可园的门房歉然地说。

可园的第一位主人是清末大学士文煜,据说园子是同治年间文煜在江苏任布政史时,他留在北京的家人所建的。整组建筑群总面积1万多平方米,占据如今的帽儿胡同7号到13号的范围,自前正厅院东屏门入园,前后两进的花园就是可园。

( 婉容像 )

( 婉容像 )

文煜与恭亲王奕訢相交甚密,关于这位高官的富裕程度,胡雪岩的传记里提到他是京师阜康分号钱庄的存款大户,有存银56万两之多。尽管如此,他的私家园林也就盖到4亩左右的面积。北京私家宅园受严格的等级制约,规定建筑尺度不能超过多大、不能使用楠木、不能私自引水等等。到今天,整个文煜宅被分割成5个独立的院落。除了9号的可园之外,旁边的院落都有人居住。

像文煜宅这样的府邸宅园可以被认为是一种介于皇家园林与文人园林之间的类型,既有皇家园林的特征,又与文人园林有联系。“园林是依附在权力等级体制上的人工环境,有一次兴必有一次衰。”中国社会科学院哲学所研究员王毅说,“北方园林在建筑、建造风格上和江南园林差别很大,但是从当时生活的精致程度来说,文玩书画、钟鼎陈设、灯帷蔓帐全部是满的,完全不是如今我们看到的样子。”

( 荣源宅35号院中一道带什锦窗的游廊

)

( 荣源宅35号院中一道带什锦窗的游廊

)

清华大学建筑学院副教授贾珺研究“明清北京私家园林造园艺术”将近10年了,他对这个课题的最初兴趣就是从可园开始的,1999年,他偶然获得了测绘可园的机会。贾珺是江苏人,对江南园林一直熟悉,那是他第一次走进一个北京的私家宅园:“刚开始觉得远不如江南园林,没多大意思。后来每天都去,到第三天的时候,感觉它还是有自己的特色,不像我想象的那么简单。北方园林端庄大气、不烦琐,这种趣味恰恰是江南园林不具备的。也许,在北京的环境里,建造这样一个花园是最好的选择。”

可园南北长约97米,东西宽约26米,分前后两院,有着明显的中轴线和正厢观念。园子里立着一块石碑,刻有可园的园名和文煜请他的侄子志和撰写的碑记:“拓地十弓,筑室百堵,疏泉成沼,垒石为山。凡一花一木之栽培,一亭一榭之位置,皆着意经营,非复寻常蹊径。”

园里的亭台榭阁都用灰色筒瓦,墙壁是不刷白粉的清水砖墙,厅榭用红柱,长廊为绿柱。建筑檐下的吊挂楣子是松、竹、梅、荷花等木雕图案,比寻常的步步锦图案显得清雅。北京的私家园林里多是鲜艳的油漆彩画和灰砖墙面,几乎从来没有出现过粉墙。

“其实可园就是相当于前后两个大院子,尺度差不多。它的组织变化需要慢慢去体会,包括水系的处理、假山和水池的关系、假山的堆叠章法等等,另外,玲珑透石、日晷、剑石等园中小品都做得很精致。假山底下叠着青石,上面是湖石,因为湖石没那么多。”贾珺说。

因为缺水,北京的旧宅园只能以山景为主,以青石和北太湖石做主要的掇山材料。根据贾珺这些年的研究总结,北京地区只有房山一带有北太湖石出产,大多比较圆敦厚实,不如江南太湖石瘦皱多姿,其中的佳品也多为皇家园林所垄断。私人宅园中用上好的湖石筑山叠石很少见,用得最多的是线条硬朗的青石,容易形成陡峭的风光。青石的纹理都是直丝或横丝,必须调顺纹路形成整体的脉络气韵,杂乱无章即成败笔。还有一种出自河北永宁山的黄石,不像湖石那么玲珑多窍,也不像青石那么斧劈刀削,这种石头在颐和园里可以看到不少,但私家园林里几乎没有出现过。

“北方的宅园受气候、水、植被及地方材料的种种条件限制,无法突破整个北京城的方正格局,我感觉没有江南园林的灵秀感,拙的东西多一点。因为园子小,布局多显得封闭内向,绝大多数都与府邸住宅结合紧密。它的曲折迂回的变化有,但是很难像南方园林表现得那么透彻。”北京建筑工程学院建筑系主任汤羽扬评价说。

大概8年前,汤教授曾经带着学生对海淀乐家花园进行过测绘和研究,她对那座京西名园精美的叠石假山至今印象深刻。礼王园的始建者是八大铁帽子王之一礼亲王代善世袭罔替的后代,代善的第5代孙纳尔苏就是曹雪芹的姑父。这个园子可能最早建于嘉、道年间,清末没落之后卖给了同仁堂乐家。乐家花园的园色之胜在于假山叠石的数量和规模,在北京现存的王府花园和私家宅园中也不多见。

那些假山以雄浑的青石为主,同时兼有分隔空间的功能,称得上是“横看成岭侧成峰”。其中最精美的叠石是园中第一院西侧石台后的石峰,主体有三峰凸起,中央一峰是高达数米的湖石,风姿不减江南名石。在北方,形态奇特的单株湖石如果与其他假山堆叠一处属于浪费,经常成为独立的石峰。

圆明园中的假山石出现在私家宅园里是清末民初的事情了,圆明园被烧之后,有民国高官从那里偷取石头。从东城东厂胡同的北面进入翠花胡同,再走进胡同末端的“翠园”,可以看到一座峰峦叠嶂的假山藏在园子的东南处。堆山组成材料中,有一块残缺的乾隆御笔“熙春洞”汉白玉石匾,原来是圆明园长春园泽兰堂翠交轩石洞额,上面莲花形的雕刻还很完整,旁边“御提”两个字剩了一半。石匾前侧另一块石头上隐约刻着诗句,还有“嘉庆御笔”几个字可以辨认,这原是长春园里嘉庆御制“称松岩”诗刻石,也是“如园十景”之一。

翠园最早是建于明代的一座古宅,属于东厂锦衣卫,门口一块“翠园小记”的石碑描述了它的流转历史:“清代曾为王府,晚清时大学士瑞麟在此建立私家花园——漪园。民初,黎元洪曾住于此。新中国成立后,长期为民盟中央机关办公地址。”现在,古宅的正院已经不复存在,只有东路的小花园留存了一些。

从钱伟长先生1995年题写的“儒澜轩”入园,规整的长方形园子大概占地1亩左右,正北是前出廊的主房,正厅里有一件硬木落地罩据说是明代的旧物,用透雕的方法密密地刻着松树、紫藤、牡丹、小鹿等图案,还有一只翠鸟穿插在两边,鸟的身躯在正面,鸟嘴穿过落地罩从后面伸出来。

翠园很可能是一个把庭院改造成花园的例子,在清代被重新构造,最后的形成是民国时候。方整的院落基本保留了四合院的形态,只不过增加了一些山石堆叠和水体处理,也没有过多的细节变化。园子里种着高大挺直的松柏银杏,假山对面,百年老银杏树下,有点杂乱无章地矗立着七八根石笋,这显然是被移动过的。

“北京曾经是私家园林最集中的地方,据不完全统计,乾隆时期北京城里的私家园林不下500座,有些尺度相当大。新中国刚成立时,保存相对比较完整的大概在150到200座,到50年代还有五六十处,其中还不包括王府花园和会馆花园在内。”贾珺说,“现在保存相对好点的最多10座,从造园艺术来说,大部分都是中等水平以下,最好的我们已经看不到了。古都园林最鼎盛时期是明朝,现在一个例子都没有留存。”

北京的明代私家名园早已消失,只是作为记载文字在《帝京景物略》、《燕都浏览志》等这些书中流传想象,比如米万钟的湛园、漫园和勺园,以种植牡丹出名的西城惠安伯园——“都城牡丹时,无不往观惠安园者”,或者西长安门附近的袁伯修抱瓮亭,有“小奴负瓮注水,日夜不休”。■ 旧宅文煜碎影可园