武隆山体垮塌事件调查

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

( 6月7日,救援人员在武隆垮塌现场清理废墟 )

裂缝,落石……山崩

如遭巨斧砍下,铁匠沟绽开一道触目惊心的黄褐色伤口,无数碎石悬挂在岩壁切面上,从山脊直冲到山脚,将两侧的山体连为一山。

站在“6·5”重庆武隆山体垮塌现场,本刊记者手脚并用在碎石间攀爬,眼前超过一人高的巨石比比皆是。据统计,最大的一块石头达5000立方米。这场灾难共造成约350万立方米的堆积体,长约600米,宽约300米,平均高度40米。

沿垮塌中心向邻近山上寻找,惊魂未定的人们纷纷在拆房子,以防不稳定山体再次侵袭。就在垮塌形成的堰塞湖边,曾是矿工段文华三兄弟的家。已搬到山上帐篷里的段文华告诉本刊记者,他们家是“离山崩最近的没倒的房子”。他一再提及,是他救了工友们的命,当天中午13点下班后,作为一班班长的他召集工友们到他家打牌,门大开,突然一阵山崩地裂,一阵白色的气浪冲进来,就什么也看不见了。十几秒后,眼前已面目全非——家门前的那条河沟不见了,两座“船形山”也被瞬间削平。

那是14点50分,和段文华同为上午班的罗大俸正在位于斜对面山上的家里打电话。昨天下午他和红宝村的一个大队集体去山下修水渠,全大队人都清楚地听到山塌的声音,这声音已经响了三天。那会儿他正在电话里反复跟班头说:“我怀疑要垮大山……”话音未落,眼睁睁看着不远处的山体变形了,他不自觉地对着手机说:“来了,来了,来了——”他对本刊记者形容,“像流水一样”,“刚才还在大太阳下,一下子就看不见东西了”。垮塌了近1分钟,山下已被横扫:河上的混凝土大桥被碾碎,原铁矿乡政府的旧址也不见了,附近的零星住户也不见踪影。

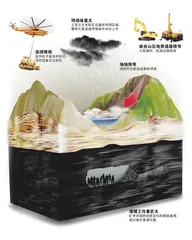

( 武隆山体垮塌现场状况 )

( 武隆山体垮塌现场状况 )

意识到垮岩下的矿井出事了,家住罗大俸不远处的二班炮工向开银马上给矿上管炸药的打电话——通话中;给矿长杨远江打电话——通话中。他告诉本刊记者,提起的心刚放下一点,又给哥们儿张健的父亲张著权打电话,他知道张著权正在井下,电话却不通——“糟了!”那天下午当班的27名矿工至今仍被埋在井底,地面上12户村民房屋和50多人也被瞬间吞没。

灾难现场勘察表明,鸡尾山海拔1400米左右的山顶岩体崩滑最初只有140万立方米,但垮塌体的滑动面出现了32度到35度的倾角。启动以后,就高速滑动,距离从1400米左右高程滑到1035米左右高程,绝对高程最高处300多米。解体后,高速滑动冲量很大,从山的一端到另外一端,“就像气垫船一样”。

( 6月6日,武隆山体垮塌第二天,消防战士正在冒险展开搜救 )

山崩并非毫无征兆。近一个月来,多名矿工和村民发现鸡尾山有垮塌现象,特别是6月初,人们发现“山顶的裂缝越来越明显,已经将近5米了”。6月2日、3日,乡政府对岩崩威胁到的路段限行。6月4日,发出禁行通告:“最近,我乡红宝村鸡尾山危岩出现险情,严重威胁着过往车辆和行人安全。为彻底消除该安全隐患,乡政府决定对九矿公路进行强制交通管制,实行部分路段封闭,禁止通行。”5日上午,铁矿乡在危险地段设警戒线,并于10点30分将近日崩岩的情况上报县政府。

显然,乡里的封路规定并未包括铁矿。5月以来,炮工们打完洞将钢钎立在洞壁处休息,走的时候钢钎就已经被卡住难以取出了,这是以前从未发生的现象,也预示着矿山正快速向下沉降。4日19点,要上工的向开银推着车子去仓库领炸药,赫然发现一块足有1000立方米的巨石从山顶掉落,他和当晚的8个炮工吓坏了,跑去问主管安监的副矿长,得到的答复却是“没有权力说你们不用下井了”,他们只好推车走下去。

( 在垮塌事件中失去儿子的老人 )

( 在垮塌事件中失去儿子的老人 )

5日下午下井的27人却再没上来。落石的大面积和超体积使救援困难重重。截至本刊记者发稿的6月14日,已是矿工们被困井下的第10天,救援仍在继续,希望却愈加渺茫。重庆市政府副秘书长艾扬介绍,营救被埋井下矿工方案之一为垂直打孔,目前几台钻机已经下钻,但因对井下原来的走向和井口的位置很难判断,专家们认为贯穿到矿井的成功率不到10%。方案之二是在垮塌体靠山的一侧,采取强行掘进挖洞的办法,尽快打通与井下连接的通道,但需时一个月左右。

看着米-26直升机的红色身影在头顶盘旋,一次次运送着重型救援设备,红宝村的人们又重新燃起希望。他们甚至将垮塌形成的长方体巨石赋予了丰富的想象,有人说这些石头形状像棺材,不吉利;也有人说,看着像救护车,井下的人能活着出来。

活跃的段文华总是乡村舆论的中心。他训斥那些在坍塌处哭泣的家属:“哭什么哭,还没失去希望呢。”他像专家一样对围拢来的人们分析,井口进去以后是一个约300米的平行巷,下面还有几百米深,开有3个绞车,矿工们当时应该都在最深处干活。“矿井采空的空间相当大,空气很多;每盏矿灯可以亮24小时,可以几个人开一盏灯;里面有水,虽然是酸的,但却是支撑人活下去的重要因素;没有食物,但是可以吃泥巴,拌着水吃。”他乐观预计,如果求生意志顽强,可以活12天,“还有两天可盼。”他也是在给自己希望,他记得6月5日下午哥哥段文学最后的背影,穿着旧军装的哥哥推着原木往井下走,兄弟俩没说什么话。

段文华甚至对本刊记者开玩笑:“那时候吓傻了。要是反应快的话,打开手机摄像,我所在的位置能拍到山崩的第一手资料呢。”他展示手机里保存的鸡尾山灾难前的照片——烟雾缭绕下的一片峰峦叠翠。

“危岩”警告

向开银指着废墟下方的某处,“那里是铁矿乡政府旧址”。山下还有一座未被掩埋的建筑物,是以前铁矿乡政府卫生院的厕所。村民们犹记得乡政府设在铁匠沟时的热闹景象,“那时候,这里有学校,有医院,有厂矿,东山乡、水江的人都会过来做生意,甚至附近贵州的人都会走3个小时来这里赶集”。

现在再说起这一切,不禁庆幸铁矿乡政府2001年从铁匠沟搬迁到了山上的红旗村。以山前的河沟为界,到2005年,河东侧的住户陆续搬迁。

“当年的搬迁就是因为这里被划为‘危岩’。”本刊记者赶至长坝镇找到了当年主持乡政府搬迁的前副乡长杨远华,山崩后他三次回乡看现场,被村民们围住诉苦,那些人、那片山谷让他不忍卒睹。

杨远华一开始任乡企业管理办公室主任,1996年到2001年任副乡长,主管的都是安监工作。他说,那段时间,鸡尾山的异动都在他的监控之内。第一道裂缝出现在1993年。1998年,出现在矿井的外部上方山坡上的一道裂缝引起了他的格外注意:长约2米,宽约30厘米,并有扩大趋势。“有一天下大雨,我去检查,发现船形山多处裂缝,并有岩石滚落下来。”2000年,铁矿乡向县矿办和安全生产管理办公室递交了书面报告。

杨远华2000年曾陪着重庆107地质队和南江地质队的专家去现场勘察,他仍清楚地记得勘察结果:“危岩正处于发育期,极易发生塌崩灾害。可能的垮塌方式有两种:一是岩崩,二是滑坡。建议搬迁。”

铁矿府信访组[2007]7号文清楚地记载了鸡尾山被认定为危岩区的事实:“鸡尾山是(武隆)县政府1994年测定的武隆县四大危岩灾害区之一,属于重点危岩监护区。1998年危岩裂缝最大裂口宽2米,最小裂口宽0.5米;1999年,最大裂口2.2米;至2001年5月,最大裂口宽仅1米,最小裂口汇合,但新增两条裂缝,一条500米,最大裂口宽0.72米,另一条长200米,最大裂口0.99米,并有多处纵向裂缝,说明岩缝在下沉在裂变。”

加速铁矿乡政府搬迁的,是2001年5月1日武隆县城造成79人死亡的滑坡垮楼灾难。血的教训下,武隆县政府很快批准了铁矿乡的报告,搬迁处于危岩下方的乡政府和附近群众。政府很快搬走,但到了居民层面,遇到了很大阻力。“当时需要搬迁的居民家庭超过30户,武隆县政府拨款用于农户搬迁的金额却只有2万元,折合每户搬迁补偿不到1000元,因此很多居民拒绝搬迁,当时搬走的很少。”直到2005年7月18日鸡尾山又一次发生山体滑坡,坍塌1.1万立方米,变形体500万立方米,让县政府下决心对这些留守户强制搬迁。

杨远华早就注意到,鸡尾山裂缝的扩大与开矿有千丝万缕的关联。上世纪90年代末至2001年关停的铁矿场,作为国有企业的三联采矿场和乡铁矿场开采还比较规范,但是晚上,经常有村民偷偷下到矿井里偷采矿石,甚至炸掉由天然矿石形成的安全柱,白天转卖给三联公司。类似的偷采屡禁不止。“更重要的是,这些矿场也在危岩范围内。”杨远华说,2001年的搬迁规定写得很清楚,铁矿乡铁匠沟采矿场、其他个体采矿场,以及涪陵三联吊装运输公司共和铁矿,全部被撤出,并注销它们在此地的采矿资格。

至今,象征“危岩”的白色旗帜仍在鸡尾山上飘扬。然而,危岩下的新矿场在乡政府搬迁不久就悄悄开张,用的还是原三联采矿场和乡铁矿场的资源,却转入幸福村村民舒先永手中。已搬迁的村民们一度质疑搬迁是为了让矿场充分采矿,“既然危岩禁采了,舒先永是如何获得新的开采许可证的?”

一座矿和一个乡的变迁

早在上世纪30年代,这个山沟就已经不宁静了。听老人们讲,解放前鸡尾山的矿场曾属于国民党大亨孔祥熙,矿山附近还设有碉堡。

“50年代末,为重庆钢铁公司寻找能源基地,四川省冶金地质勘探公司601队来这里考察,给出的地质报告称这条沟里铁矿资源丰富,再向东走,质量产量都远不及这里。”对铁矿历史最有发言权的是老矿长杨运明,因坍塌把两村间的路阻断了,去到他在幸福村的家要徒步翻山两小时。即便如此,他这些天也已经几次翻山来看被掩埋的矿了。

杨运明对本刊记者说,就是在那份地质报告里,这片山沟被称作“铁匠沟”,从此沿用下来。这里面隐含的一个事实是,这里的铁质如此之好,以至于铁匠可以直接锤打煅烧出农具。随着对铁矿资源的进一步挖掘,曾经的共和公社也改名为铁矿乡,1957年,铁矿乡唯一一条通向外界的九矿公路也因未来的运矿需要而修通。铁矿几乎跟这里的每一个人息息相关。

铁矿1965年开始生产矿石,一直到1988年,虽然所属权变了几次,但计划经济体制下国有企业的性质没变,矿石年产量缓慢上升,最高也只有3万吨。转变出现在1988年,当时刚任矿长的杨运明接到铁矿所在的涪陵钢铁厂通知,矿石以后不统购了,要求铁矿场自己销售。铁矿场并不发愁,1989年场里114名职工就获利润2万多元,是涪陵钢铁厂下属企业里唯一盈利的一个。1992年经营不善的钢铁厂宣布关闭,将旗下的汽车队、船队、吊装队联合组成“三联吊装运输公司”,当即有驾驶员提出质疑:“运输公司运什么呢,运矿?矿场不让运怎么办?”于是公司领导把铁矿场也拉进来。

沿着铁匠沟由上及下,三联铁矿场依次开采了5号至2号井。此次山崩也正沿着这条矿井的分布线路一路向下。杨运明第一眼看到崩塌现场就摇头:“如果2号井口还作为安全出口,这些矿工或许已经出来了。”他当矿长时,主要的矿产出自2号井。当时,4号井与新4号井,都是作为安全出口存在的。一旦2号井口封堵,矿工还可以通过另外两个井口逃生。他强调,1983年《四川省矿山安全条例》和90年代的《矿山安全法》都明确规定,一个矿山,必须有两个及以上的“安全出口”。

多名矿工向本刊记者证实,如今的铁矿只有一个安全出口——1号井口,它同时也是生产出口。在井下工作十几年的老矿工龙明孝对本刊记者说,铁矿2001年转为私人企业后,一开始是在1号井开采,2号井作为安全出口。但后来又回采2号井,井口封堵,两井之间的巷道也坍塌了。

那个年代国有矿场的重中之重就是安全。蒋文福是杨运明时代主管安全的副矿长,他那时每周都要上一次山顶,查看有没有裂缝。蒋文福对本刊记者说,最早的裂缝是在80年代后期。他在裂缝处卡上木棒,检测裂缝有无变化。如果木棒掉下去了,就说明裂缝在扩大。在他的建议下,公司封闭了正在开采中的4号井和5号井,裂缝在此后的两年便再没有扩大。

采矿的转折点发生在2001年。当时三联铁矿场因“危岩”被叫停后,将剩余的井口和设备转让给了舒先永,他是原来铁矿乡采矿场的矿长。从一开始的隐秘到后来的张扬,铁矿日渐增多的收益让铁矿乡看到了致富机会。村民们纷纷托关系进矿场,矿场职工都是本地幸福村和红宝村的人,“因为舒先永是幸福村人,而铁矿在红宝村的地盘上”。

变化的征兆来得更早些。从上世纪80年代开始,原属于国有资产的矿山开始允许私人开采,铁匠沟里的矿井就“像蜂窝一样”了。1999年至2001年接替杨运明任矿长的陈国荣回忆,特别是从1995年开始,铁矿石价格一路飙升,刺激了当地人开铁矿的欲望。“最多的时候,不出3公里之内,有3家矿场在鸡尾山开工。”

杨运明至今仍痛心三联矿场的拱手让人,2001年匆匆关停时,“还有70多万元固定资产,80多万元的井口,1.2万元就卖给了舒先永”。其后舒先永把原铁矿乡铁矿也收归己有,更名为“共和铁矿”。中间的一个插曲是,2004年6月30日三联铁矿的许可证到期,三联吊装运输公司新任经理与舒先永打官司,要求收回日渐获利的矿场,虽然没收回,三联的许可证也不能用了,但舒先永还是拿到了新的许可证。杨运明记得舒先永并不避讳个中曲折,他曾说:“办这个证就花了100多万元呢。”

“1号井若按照原来的方法开采,年产量1万多吨,可以开采10年。但舒先永每年开采三四万吨,资源已经快枯竭了。”杨运明说。事实上,矿里已经宣布,这个已经开采了60多年的铁矿最多开采到今年底。但没想到,矿被灾难先一步封存了。

新一轮攫取下的灾难

舒守权正在老屋里认真地一张张写着“福纸”,这天是农历五月十八日,他要送小儿子舒先友上路的日子。61岁的舒守权是舒先永和舒先友的父亲,以幸福村大队队长退休后因昔日的威望成了远近闻名的“道师”,谁家死了人去做道场。如今他也只能以这种方式去祭奠小儿子。

“小儿子死了,大儿子被拘留了……”舒守权对本刊记者说,事发时舒先永去看水电站了,躲过一劫。这几天村里限期拆除活人墓,女婿杨运江正在家里帮忙拆。小儿子舒先友却没那么幸运,他中午开车去了矿上,刚睡个午觉,就被山崩掩埋,现场只剩一辆压扁的汽车。

大儿子舒先永曾是舒守权的骄傲。1992年,25岁的舒先永就去乡铁矿场做了会计,因为为人机灵,一步步做到矿长。后来抓住机会,又合并了三联矿场。一个人忙不过来,就把考取了矿长资格证的杨运江和弟弟舒先友吸纳进来,三人合伙经营。在旁人看来,舒先永是乡里远近闻名的大老板,也是大家的致富带头人,除了矿场,还有几个小水电站。“都是亲戚,这些年说情要进场的人踏破了门槛。”

尽管出了事,淳朴的村民们仍替舒先永说好话。“他人挺仗义。关键是,从不拖欠工资。”段学华的老婆是舒先永的中学同学,他在2001年矿场成立时就进去了。他给本刊记者算了一笔账,他家有两亩地,收成好的年份也只能收入2000块左右,这只是他下井一个月的收入。更大的吸引力是,每天工作不超过6小时,走几步路就回到家里了,打工和农忙两不误。

“铁矿乡的一代人都拴在矿上了。”红宝村村民张健对本刊记者说,前几年铁矿乡明显比别的乡要富。乡里有铁矿、煤矿、水电站,当时的年轻人都留下来做工,后来成了家,要在附近照顾家。而现在却渐渐不如邻村了,因为那里的青壮年都出去打工了,而铁矿乡的中年人却不愿出去。年轻的张健如今在邻近的白马镇打工,因父亲被埋井下匆匆赶回来。

其实2001年舒先永接收共和铁矿时,原有的矿井已经快采空了。除了向更深的地下继续掘进,舒先永又将目光投向早已封洞的5号到2号井。

前矿长杨运明说,铁矿不像煤矿那样有透水和瓦斯爆炸的危险,但采用地下开采的铁矿要严防坍塌。矿场按照“房柱法”作业,作为安全保障,开采时需要在矿洞内将一些天然铁矿巨石凿成支柱,呈梅花桩形在洞内犬牙加错,防止矿山坍塌。“三联当时开采时,通常每隔6到8米就会留下长5米、宽5米、高约2.8米的安全柱。通常而言,天然矿石构成的一根安全柱有40吨到100吨重,承受力非常强。”

多名矿工对本刊记者说,这几年共和矿一直在回采。所谓回采,就是将原来的矿井二次开挖,目标是里面保留的安全柱。“一般是将安全柱体积削掉2/3,从5米宽削到1米宽,再用两三棵松树捆绑起来竖立支撑。”龙明孝说。

松树能替代天然矿柱吗?尽管这个道理人人都懂,但每吨矿石出场后可卖200多元,一根安全柱近百吨,至少可获利万元。利益引诱下,矿主仍不顾反对继续开采。

最近新的矿井基本上枯竭了,对老矿井的回采就更加凶猛。龙明孝说,矿井下部分缺乏安全柱的连片面积甚至达到足球场大小。尽管回采是由上及下、由内及外进行的,采完了赶紧用树枝撑上,一步步地退却,似乎不存在即时的坍塌危险,但却为更大的危机埋下了后患。

崩塌的源头之下原有两座山,因为形似小船,当地人喜欢叫它们“两只船”。“那天山从船的上方开始下滑。”矿工向开银像专家一样分析,“船头在5号井的位置。当山滑到这里,如果不是下面一系列的采空区让滑行速度突然加快,山体应该滑到船下面的断层处减速甚至停下来。”他说,如果不回采,灾难应该不会降临到位于这个大断层下方的1号井,27名矿工也不会被埋。

龙明孝在10日晚上还见到了舒先永,当时,他被乡政府叫去分析救援钻孔的位置,一进屋发现舒先永和杨运江也在,他们看上去心事重重。龙明孝的父母和老房子都被吞没在那场灾难中,但他说,他并不恨舒先永他们,“责任是责任。和他们个人还是朋友”。第一个孔是原来设计矿井的涪陵钢铁厂的设计师选的,龙明孝认为山体已经在崩塌中发生了很大变形,还应该是他们这些老矿工实践经验丰富。他建议要斜着而不是垂直向下打孔,“因为灰岩是斜着分布的,可以加快速度”。

灾难之后,鸡尾山危岩下的人们终于可以更大范围地摆脱威胁了。山崩后的第10天,铁矿乡百胜村发现一处达325万立方米的巨大危岩,裂缝最宽处达2米,危岩下32户农户104人即将搬迁。■

武隆垮塌 频发之问

“我们是滑坡大县。”武隆县人自嘲。在这个位于长江支流乌江边的小县城,“6·5”山体垮塌已是有记录以来的第三次重大地质灾害事故了。第一次是在1994年4月30日,因乡镇企业盲目采煤,乌江鸡冠岭曾发生大岩崩,导致乌江阻塞断流。之后是2001年5月1日,武隆县城江北西段滑坡,导致一栋居民楼内79人死亡,4人受伤。

“6·5”事故的第二天,重庆市政府在新闻发布会上介绍:据专业排查,武隆县各类地质灾害有545处,其中滑坡189处,危岩崩滑49处,不稳定斜坡202处。

2001年“5·1”滑坡事故发生后,中国科学院成都山地与环境研究所研究员陈晓清曾赶到现场进行了考察。他对本刊记者分析,包括武隆在内的重庆东西的长江干流和乌江等主要支流沿岸是我国山地灾害的高发生区之一。决定一个地区崩塌滑坡等山地灾害的发育程度的因素,包括地形、地质构造、地层岩性、水文气象等。重庆市地处四川盆地东部,盆周山地及盆缘斜坡区河流深切,坡陡谷深,地质构造复杂,地表的软弱层发育,岩层软硬相间,裂隙发育易风化。加之降水丰沛,多大雨、暴雨等集中降雨过程,使这一地区山地灾害具有点多、面广、危害大等特点。

“像南北走向的鸡尾山,这一地带多连片灰岩形成的峡谷。”中国灾害防御协会滑坡专业委员会主任、中科院成都山地与环境研究所研究员乔建平对本刊记者说,能形成峡谷也说明灰岩的一大特点——坚硬,如果没有破碎就相对稳定,很难形成滑坡,“但同时,灰岩还具有易碎性。如果出现人为破坏活动,就容易形成诸多破碎体,加之山体的重压就容易出现坍塌。”

“从武隆境内喀斯特地貌的稳定也可看出岩性的坚硬。”陈晓清进一步解释,在地质年代上划分,这一带灰岩属二叠系中下统。下统岩性较好,中统由于含大量泥质岩层、黏土岩、页岩、泥灰岩,稳定性较差,易发育顺层和切层滑坡。二叠系海相的碳酸岩、碎屑岩构造,一般稳定性好,致密性好,抗风暴能力强,但裂隙发育时会产生大崩塌。“自然状态下,只是一些肉眼看不到的解理——就如同把玻璃球扔到热水中,会形成一些小缝隙一样。但在外力的累加作用下,解理扩大为裂隙,再扩大为更大的裂缝……”陈晓清说,因为这种灰岩形成的灾害有“零存整取”的特点,一旦裂缝增多,就像跷跷板上的球平衡被破坏,引发巨大的灾难。

陈晓清说,这一地带的自然因素必然导致崩塌滑坡的产生,但如果没有人为因素的影响,其发生过程是缓慢的。尤其是在城镇区,由于商贸发展,人口密集,即使小规模也会产生巨大的危害。2001年滑坡正是在这样一个背景下发生的,有其自然的必然性。这一地区环境和生存的矛盾尤为尖锐,一方面可用的土地实在太少,耕地和房屋要建在山体上。“按国家坡度在25度以下退耕还林的标准,这一地区肯定是不现实的。”陈晓清说,这里的土壤本来就很薄,把地整平有难度。而贵州山区也已经出现山区退耕还林“石漠化”的反面教材,没有土壤的山变得光秃秃一片,水土流失加剧。但另一方面,高密度的人类活动对地质层的影响增加,有可能使滑坡增多。

陈晓清说,虽然这次崩塌事故原因还有待调查,但铁矿开采的因素不容忽视,尤其是过度回采。他说,重庆山区因山体表面矿脉不明,铁矿开采一般是地下作业。偌大面积矿井支撑力不够,就会引起整个山体力的重新分布,极易引发灾害。■ 事件调查滑坡垮塌山体武隆