CyArk——遗址危机的数字化解决之道

作者:朱步冲

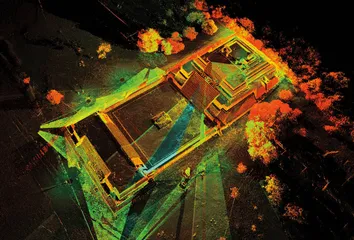

( 墨西哥南部阿尔班山顶的萨波特克神庙扫描图 )

当我们问及CyArk从事的繁复工作意义何在时,项目负责人伊丽莎白·李用了“扫描、数字化、保护”3个简略的单词来概括一切。在CyArk网站的首页,我们能清晰地看到一座神庙的全息透视模型。神庙本身位于墨西哥瓦哈卡山谷的阿尔班山顶——这个公元前500至公元750年,中美洲第一个拥有文字的人类古代文明萨波克特昔日首都废墟的中心。“这个3D精确透视模型很了不起,由4.15亿个精确坐标点构成。每个点代表建筑结构上的某个点,整体精确到毫米,然后以一片点状云的形式构成了整个建筑。以往花费经年累月的手绘或者其他勘测的工作,现在我们可以在几周内完成。”李告诉我们,“建筑的每个部分,甚至墙壁上的每一处裂缝都被完美地复原,如果神庙因频繁的地震、雷击或者其他因素遭到损害,高清全息结构图可以帮助考古学家和文物遗址保护工程负责人有效、精确地实施修复、重建。”

李告诉我们,如今的CyArk就像一支救火队,在全球各个考古遗址间奔波——从位于土库曼斯坦、古代丝绸之路的枢纽木鹿城中遭受侵蚀的土砖结构圆垒形建筑,到位于乌干达沙漠中的卡苏比王陵。今年5月底,她刚刚和同事埃尔文·克里斯托弗里结束了在法国普罗旺斯小镇阿尔勒的测绘任务,目标是建于12世纪的圣特罗菲姆教堂——这座回廊中拥有100根雕刻着精美圣经故事浮雕的建筑结合了罗马时代与哥特时代建筑风格的精髓,在年初被联合国教科文组织列入全新的一批世界人类遗产名单,“此行的目的有两个:一是在2010年即将开始的大修前,制作一份关于现存教堂结构的资料;另外一个就是在Google地球与我们自己的网站上为更多的游客提供教堂的虚拟游览体验”。

对于亟待通过这种全新的方式来拓展研究思路、接触历史的考古工作者和游客来说,最应当感谢的无疑是CyArk的创始人本·卡西拉。这个出生于伊拉克南部城市摩苏尔的工程测绘学天才回忆说,童年时代一次前往亚述古都尼尼微的旅行是记忆中挥之不去的烙印——他注定要与这些尘封的历史中的文明遗址为伍。1964年移居美国后,他先以优异成绩毕业于伊利诺伊州大学土木工程专业,在2000年把自己设计的“整体扫描系统”出售给瑞士徕卡后,他成立了专业从事高清建筑测绘的Cyra技术公司。2001年,塔利班悍然炸毁巴米扬大佛的举动,促使卡西拉考虑将3D激光扫描运用到考古遗址的勘测与保护。“如果我们抢先绘制了大佛的详细3D构造图呢?”卡西拉表示,“当然没有任何东西能取代遗迹本身,但是从某种意义上,它将被保存在一个精致、拟真的数字空间里,延续它自身的历史,让我们用另一种方式继续拥有它。”于是,在2002年,卡西拉创办了CyArk,在接下来的7年中,这家位于美国加州的非盈利性遗址测绘机构对庞贝、尼尼微、吴哥窟等全球大约30处重要人类遗迹进行了扫描。

“工作并不像手持数码相机的游客那样轻松,走来走去,拍几张应景的照片,然后把工作交给机器。”李告诉我们,“为了避开喧嚣的游客群,工作必须在凌晨或者深夜进行,恶劣的天气、野外出没的攻击性动物,都会使测绘工作变得无比艰难。”在2007年,对位于尤卡坦半岛中部、玛雅首都奇琴伊查的勘测中,李和同僚们遇到了最为困难的扫描目标——被当地人戏称为蜗牛的奇琴伊查天文台。“这是现存唯一的圆形外观的玛雅建筑,如果俯瞰处于三层楼台结构之上的顶层观测所,你就会发现它是由三层同心圆式墙壁构成的复杂结构。”李回忆说,“这给扫描工作带来了极大困难,墙与墙之间的空间不足3英尺,三道廊门被开在各层墙上,彼此不能直通的方位,我们必须借助各种灯光,以便使观测所内外的光线基本均衡,并且要在各处放置比平时多一倍的标记物。”

“毫无疑问,数字扫描将成为遗址研究、保护的主要手段。”卡西拉说。在CyArk的影响下,越来越多的考古学家开始借助激光扫描与数码成像技术。美国加州大学洛杉矶分校的考古学家乔安妮·范·提伯格,近10年来一直尝试利用这项技术来分析复活节岛那些神秘巨像,以及它们所代表的波利尼西亚原住民社会生活的各个方面。近距离扫描仪被用来纪录每尊巨像的现状细节,长距离扫描仪帮助他们了解岛上遗址的分布状况,精确度保持在50微米以内。提伯格尤其通过详细分析巨像背上的累累刻痕,来判定当时建造、运输这些庞然大物工程所采用的工具。由于大部分巨像的材料来自于拉诺拉拉库的凝灰岩,所以这些刻痕大多已经慢慢在风化中被侵蚀磨平,然而在3D虚拟模型中,这些痕迹可以任意放大、缩小、旋转,由研究者揣测其中的奥秘:有些来自珊瑚制刮刀,有些来自金属工具,有些来自运输中使用的滚轮与撬杠,有些则来自树立时的支撑石。如果把现存887座石像的位置都输入扫描后建立的遗址定位系统,一条从拉诺拉拉库至西海岸,按照等高线修建的道路就清晰可见。美国南加州大学人类学家罗瑞·科林斯,也利用3D激光扫描系统对墨西哥塔巴斯科的奥尔梅克遗址、危地马拉的玛雅城市卡米纳胡尤等200处石制遗迹,包括神庙、纪念碑与雕塑,进行了扫描,其中最大的发现当属位于佛罗里达州、距今大约2000年左右、由一片石灰岩岩床上的建筑地基洞眼组成的“迈阿密圆环”。科林斯在对整体遗址进行扫描成像后,在距离“迈阿密圆环”800米左右的地方,成功地发现了另外一处完全相同的遗址。

( CyArk工作人员正在土库曼斯坦进行测绘

)

( CyArk工作人员正在土库曼斯坦进行测绘

)

对本·卡西拉和伊丽莎白·李来说,CyArk测量计划上已有的遗址名单仍然远远不够,李告诉我们,CyArk已经雄心勃勃地拟定了一个名为“500计划”的方案,计划在5年中对全球500个人类文化遗址进行扫描与建构,并将最终成果公布在CyArk官方网站与Google Earth上,与所有相关文物保护研究单位共享。“从(巴米扬大佛被炸)那一刻起我意识到即便在今天,世界上许多人类遗产都面临着各种灾难,而我们不能等到水漫上膝盖时才有所动作。”■

对话CyArk项目负责人伊丽莎白·李

三联生活周刊:除了为文物保护工作者和研究者提供详尽的古代遗迹3D模型,这种“数码保存”模式还能为遗迹的保护和研究提供哪些资料?

伊丽莎白:在科罗拉多州的Mesa Verde国家公园,至今仍保存着超过600处印第安史前原住民普韦布洛人的居留遗址,许多是开凿在崖壁上的自然凹处。由于自然风化的结果,每年都会发生岩体崩落事件,极大地影响了这些遗址的保存,比如其中最著名的方塔屋就在一次山体滑坡中部分受损。所以Mesa Verde国家公园就与我们联合,对遗址连同整体环境进行了扫描,通过完成的3D模型来研究受损的遗址的哪部分结构亟待修缮,或者预测下一次岩体崩落可能危害到遗址的哪个部分。还有以拥有欧洲最高管风琴和高塔著称的法国博韦大教堂,CyArk对其建筑整体结构进行了扫描分析,因为它引以为傲的外墙扶拱已经经历过两次坍塌,并且由于来自英吉利海峡的定期季风,面临着第三次坍塌的可能性。通过3D透视模拟图,我们为整个建筑制造了一个有限元分析模型,结合这个模型,我们可以相当有把握地预知古迹的哪个部分即将坍塌损坏,以便进行预防性修理。

三联生活周刊:能否详细介绍一下CyArk的“500方案”,在接下来的5年里,CyArk还将优先对哪些著名遗迹进行3D扫描?所需的资金支持又来自哪里?

伊丽莎白:扫描所需的资金部分来自CyArk自己的募捐基金,或者来自这些遗址的管理机构,以及一些对于本地文物遗迹保护有特殊兴趣的个人或组织,比如我们去年在尤卡坦半岛玛雅都市遗址奇琴伊查的勘测,就是由美国国家科学基金会赞助的。我们下一步进行数码扫描与勘测的遗址大多集中在墨西哥与苏格兰。

三联生活周刊:请问CyArk与Google的合作项目包括哪些?除了遗址扫描外,CyArk还做了哪些关于遗址保护的工作?

伊丽莎白:我们与Google确实签订了一份多年合作协议,CyArk是Google Earth 4.3的合作伙伴,他们赞助过我们许多扫描勘测项目,我们制作的许多历史遗迹3D模型都出现在Google Earth的“3D建筑”浏览项目中,CyArk的创始者本·卡西拉也是近年Google时代精神峰会的演讲嘉宾之一。我们还做了一张“世界遗址危机地图”,把我们能够搜集到的遗址位置,以及全球地震带、海平面上升剧烈地区分布标示在上面,希望能够引起国际有关文物保护机构的注意。

三联生活周刊:现有的3D激光扫描技术有哪些缺陷和不足之处?

伊丽莎白:现在的问题在于没有一种设备是全能的。比如我们使用过的柯尼卡Minolta Vivid系列,它的精确度可以达到亚毫米级别,但是每次只能扫描不到1平方米的目标,其他设备的扫描范围可能相对大一些,但精度不够。另一个问题就是如何为扫描设备在现场找到持续稳定的电源。我们尝试过各种方法,从汽车电池、现场照明系统,甚至旅游商店的民用电路,麻烦在于我们不得不携带着各种变压器。另外,如果遗址位置非常难以接近,那么扫描仪器就不得不采取各种临时手段安置,有一次我们不得不趴在悬崖上,安装一个临时搁架来放置扫描仪。■

(感谢CyArk为本文提供的资料与大力帮助) 考古解决之道CyArk数字化遗址危机