“我知道中国人民从来没有忘记史迪威”

作者:李菁(文 / 李菁)

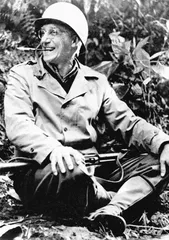

( “二战”中,史迪威在缅甸

)

( “二战”中,史迪威在缅甸

)

约翰·伊斯特布鲁克(John Esterbrook)的母亲南希是史迪威的长女,受这位在北京古老的四合院里长大、会说一口标准北京话的母亲的影响,约翰·伊斯特布鲁克成了史迪威家族与中国之间密切的联系人。2009年5月,来中国访问的约翰·伊斯特布鲁克在新侨饭店接受了本刊记者的专访。而接受专访时,他美丽的女儿一直静静地坐在后面,听父亲讲史迪威家族与中国那些说不尽的故事——约翰·伊斯特布鲁克为自己的女儿取名南希,很显然,他希望自己的女儿能将这份中国之缘继续下去。

中国缘

三联生活周刊:很多中国人都对您的外祖父史迪威将军怀有一种特别的尊敬和感情,史迪威将军当年为什么会对中国产生兴趣?

伊斯特布鲁克:我外祖父是个富于冒险精神的人,他总是寻找一些新鲜事物来观察和实践。在他1904和1911年驻军菲律宾期间,1911年他首次到过中国后,就对中国产生了兴趣。那次中国之旅,他待了17天,到了上海和广州,并沿江而上去了梧州。那时候辛亥革命正在进行,他记录了人们生活的差异以及当时老百姓在面对战乱和屠杀时的状况。

19世纪20和30年代,在家人的陪同下,他因公来过中国3次,这使他对中国的兴趣更浓,对中国人民的尊重和钦佩也随之增加。他曾经写道:中国人是“非常伟大的,而且正直、勤劳、开朗、友好、懂礼貌”,很自然,他的这些观点也为家人所认同。

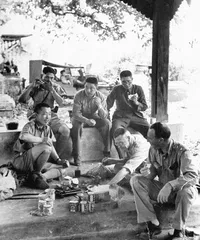

( 1942年4月,史迪威和中国将领在缅甸同古地区

)

( 1942年4月,史迪威和中国将领在缅甸同古地区

)

三联生活周刊:史迪威将军这段中国之缘,对整个家族后来有什么影响?

伊斯特布鲁克:我的妈妈南希童年的很长一段时间都是在北京度过的,她会说一口流利的带有纯正京腔的普通话。我还记得妈妈经常向我回忆她在中国的一些经历。当然从1944年到上世纪70年代末没有家人能来中国,所以中国对我来说,又变成一个非常遥远而陌生的国家。但是,妈妈一有机会就返回中国,并重新开始了她与中国人民的联系。

( 5 月1 日,约翰·伊斯特布鲁克在北京与黄维的女儿黄惠南(左)、黄敏南(右)有了一次特殊的会面 )

( 5 月1 日,约翰·伊斯特布鲁克在北京与黄维的女儿黄惠南(左)、黄敏南(右)有了一次特殊的会面 )

多少年来,外祖父和妈妈对中国人民的热情也感染了我们这一代。1979年,我的父母一起访问了中国。因为我父亲1943年5月也到缅甸参加过战斗,那时他就对西藏产生了浓厚的兴趣,一直期望有机会去那里看一下,所以第二年,我和我父亲一起去了西藏。

这是我第一次到中国,我很快就了解为什么我的外祖父和我妈妈对中国那么有感情。当我们亲身经历中国人民的热情,对这个民族、这种文化和这个国家的尊重、钦佩和热情就油然而生。从我个人角度,我也很自豪我可以将我外祖父和中国人民之间的友谊延续下去。最近几次到中国来,我都会带着我女儿,我希望把史迪威家族的第4代介绍给中国,这也是我为什么给女儿也起名南希的原因。

三联生活周刊:我知道您退休后,帮助一些中国学者在做相关历史的研究工作,能否简单介绍一二?

伊斯特布鲁克:我在军中服役22年,退休后我花了很多时间来研究中国抗日战争史,也会帮助一些中国研究者。我认为最成功的一个例子是,在腾冲的国殇园里,有一块美国阵亡将士的墓碑,但上面只有一位阵亡的美国士兵的名字,一些研究者希望知道其他的阵亡者。他们找到我后,我在胡佛研究院和美国国防部查了很多资料,查出来全部18位阵亡的美国将士名单。不仅如此,我们还找到了其中一位上校的女儿,她们后来还到云南来看自己父亲牺牲的地方。中国方面拍了一部很感人的纪录片(注:指纪录片《寻找麦姆瑞上校》),我希望在不远的将来,美国电视台也能播放它,因为美国人需要了解这段历史。

“醋乔”

三联生活周刊:史迪威在年轻时就有“醋乔”(Vinegar Joe)之称,这是否恰如其分地形容了他的性格?

伊斯特布鲁克:他早在上世纪30年代就有了这个外号。那时候他是本宁堡步兵学校战术系主任,要在观摩实战演习中尽可能地发现问题。有一天,他观摩一场侦察演习,演习要求那些年轻的军官们越过前线去侦察敌军位置,有个年轻军官没有好好去观察,汇报时很显然在虚张声势。在真正的战斗中,这样的虚假汇报必然会枉送很多士兵的性命,外祖父因此很严厉地训斥了这个军官。

第二天早上,公告栏贴出了一张讽刺漫画:一个醋瓶子当中“升”起一个史迪威,意思是说他批评人太尖酸。史迪威本人却非常喜欢这幅画,所以经得漫画作者的允许后,他复印了此画并寄给他的朋友们。自那之后,他就有了“醋乔”的绰号。

史迪威日记在1948年出版的时候——其实当初他写日记绝不是想为世人所阅,而只是缓解他往日挫折记忆的一种方式,其中的一些语言好像更加强化了他的这个性格。

他确实对那些缺乏工作能力的、弄虚作假的、消极懈怠的、不全力以赴的人没有好感,而且遇到这样的人,他说话可能会刻薄一些。但我想说的是,外祖父无论在家庭还是工作中都是一个与众不同的人。在抗日战争期间,他给家里的信总是流露出他有朝一日退休后将全力照顾家人和后园的愿望。他就是这样一个直率、绝对正直、有创新精神的人,有着广泛兴趣爱好,他总是能竭尽全力地去完成他所承担的任务和使命。

三联生活周刊:有一些人对史迪威有诸如“傲慢”、“武断”的评价,在您眼里,外祖父是什么性格?

伊斯特布鲁克:我们不要忘了,他是一个指挥官,指挥官就要有指挥官的样子,这完全体现在他们给出命令的语气中。一个人的责任越大,留给他去处理每件事情的时间就越少。当这些事情又涉及一些缺乏工作能力、工作懈怠或者弄虚作假的人员时,一个指挥官就不可能给予这件事情太多时间,只能当机立断。

三联生活周刊:您同外祖父一样,也毕业于西点军校,作为一名军人,您对史迪威有什么评价?

伊斯特布鲁克:给我印象比较深的是他的领导风格,就是他很重视普通士兵。我的外祖父是位很谦逊的人,他很少把他获得的那些荣誉勋章戴在身上。在他眼里最好的奖励是作战步兵勋章(Combat Infantryman Badge),这是一种极普通的奖章,但只有在第一线战斗的步兵才能获得。但在当时,这个勋章只能颁给下级士兵。军方得知外祖父很尊重这枚勋章,在他临死前一天,破例为他颁发了一枚,可是那时候,外祖父已经没有意识了。

史迪威与抗战

三联生活周刊:我知道您最近几年花了大量时间在研究史迪威将军,您怎么看待他和蒋介石之间的矛盾?

伊斯特布鲁克:我在看那些史料时,经常想:如果我是史迪威,我会怎么做。很显然,我不会像他那样对蒋介石有耐心。史迪威被派到中国的使命是“让中国在战时拖住日本”,为此,他需要强化中国军队。而蒋介石更希望由美国来打败日本,并且他囤积了借自美国的战略物资寄希望于抗日战争后用这些物资来对付共产党。史迪威肯定不喜欢这样,这一点是他们俩在战略上的根本分歧所在。

在战略上,史迪威和陈纳德也有分歧。陈纳德认为,单凭空中力量就可以击败日本(蒋介石和罗斯福赞同陈纳德,是因为这是结束战争一种“便宜”的方式。而史迪威明白,空中力量只是帮助打败日本的一种工具,因而需要加强地面部队。史迪威还预测到,一旦空中力量阻止了日军,日军就会放弃空战而选择陆战。果不其然,在1944年就出现了这样的战况。

现在蒋介石的日记也向公众开放了。有趣的是,我们从中可以发现,蒋介石一直认为史迪威和美国想要从外部控制中国,而且认为史迪威是蓄谋反对他。这很显然是对美国战略意图的误解,但这也可能是蒋介石在中国特定历史条件下的必然想法。

你问的这个问题真的太复杂了,所以很难用简单的回答将他们的矛盾置于合适的背景之下然后完全理解它。比如毫无疑问,这种矛盾始自第一次缅甸战役,那时候史迪威本来有指挥中国军队的权力,但是实际上他根本没有,因为蒋介石总是秘密地从重庆直接发布命令给他的部下,而这些命令是在不了解战况的情况下发出的,所以总是与史迪威发布的命令相冲突。

三联生活周刊:史迪威将军离开中国后的情况如何?

伊斯特布鲁克:1944年10月,罗斯福总统颁发了召回史迪威的命令,次年1月任国内陆军地面部队司令,6月任驻冲绳美第10集团军司令,8月在琉球群岛接受10多万日军投降。1946年3月,史迪威在旧金山任第六军司令,直至逝世。

外祖父在公众面前比较严肃,但在家庭里完全相反。他退役后回到家,修理树木、收拾花园,像任何一个普通老百姓。他对我很好,对整个家庭都很好。

我的外祖父有5个孩子,第2代中,他的长子毕业于西点军校;在第3代中,我和史迪威的孙子毕业于西点军校;第4代中,又有两位出身西点军校——他们毕业于2004年,正好是史迪威毕业的100年。

三联生活周刊:那么美国人如何看待那段历史?

伊斯特布鲁克:相对于中国和缅甸战场,美国人更了解欧洲和太平洋战场。因为在丘吉尔和罗斯福看来,欧洲是第一重要,太平洋战场第二重要,中国和缅甸是第三位的。所以对在缅甸的美国人来说,当时的情形也是非常困难,因为没有足够的后援部队,在补给上也是第三位的。

中国人比较熟悉的是美国的“飞虎队”,但严格地说,“飞虎队”是在美国正式宣战前来中国参加抗战的,所以他们当时是志愿者的身份。1942年6月以后,飞虎队一部分与其他组织合并,一些成员回美国。我要说的是,他们仅仅是一个组成部分,还有其他很多的美国组织在帮助中国抗战。比如大量的美国士兵参与修建中缅之间的利多公路,在缅北作战的中国军队里都有美军顾问,还有密支那战役中的“梅丽尔掠夺者”突击队(Merrill's Marauders)……很多美国组织都为中国抗战做出了贡献。这一次,我专门去了云南腾冲的国殇园,找到在腾冲阵亡的美国士兵,给他们应有的荣誉,是很令人心绪难平的事。因为很多年来,美国人如何帮助中国人抗战并不是很为中国人所知。现在人们开始了解美国人做了哪些贡献、国民党做了哪些贡献。了解这些历史很重要。

史迪威研究

三联生活周刊:史迪威将军很早就去世了,您是怎么了解您外祖父的?

伊斯特布鲁克:外祖父在我5岁那年就去世了,但我对他还有一些记忆。我记得他是一个很幽默的人,他爱我们,我们整个大家庭也非常爱他。

我记得在卡梅尔的家里,大人们在一起特别高兴地聊天,然后一个军官进来找他,他从二楼下到一楼时,并没有看那位军官,而是很严肃地对我这个小男孩说:如果我5分钟不回来,你就下楼冲那个人开枪!

母亲告诉我很多关于外祖父的事情。近些年,我更多地从书籍和出版物来了解他。史迪威日记早在1948年就出版了,还有一位叫芭芭拉·塔奇曼(Barbara Tuchman)写的《史迪威与美国在华经验》(Stilwell and the American Experience in China),或许是最好的研究史迪威的著作,这本书也有中文版。

三联生活周刊:史迪威将军去世时留下大量珍贵的历史资料,比如图片或个人日记等,你们家族是如何处理的?

伊斯特布鲁克:这些档案都捐给了斯坦福大学的胡佛研究中心,所以我退休后的第一件事是到胡佛,什么材料都在我手边。看到这些材料,包括看他的日记,是一种非常奇特的经历。这些档案都被制成微缩胶片,上传到胡佛研究中心的网站上,所有人都可以看到。

我母亲当年捐献了外祖父的一些档案,用于宋庆龄研究。宋氏三姐妹,不是有一种说法吗?蔼龄爱财,美龄爱权,庆龄爱中国。我想这也是我外祖父与宋庆龄关系很好的原因。她是一位非常好的人。当史迪威被召回国时,他特地到宋庆龄那里告别,宋庆龄哭了。她也知道,史迪威所做的一切都是为了中国好。他们此后再也没见过面。虽然我外祖父曾邀请过她访问美国,但这并没有实现。不过我妈妈和她的妹妹在上世纪70年代访问中国时,她们见过宋庆龄。

我知道中国经历了一些特别的岁月,很多人都没有了那个时期的照片,而外祖父那里有很多和中国军人在战场上的资料。我妈妈在外祖父的文件中发现了一张戴安澜将军的照片,1987年,我妈妈遇见了戴安澜的女儿时,把照片交给了她。戴将军的女儿特别激动,因为她没有任何关于她父亲的照片。

几年前,我也把外祖父留下来的一些照片交给中国的一些研究者。其中有一张照片是外祖父和很多中国将领的合影,比如有杜聿明、郑洞国、黄维等。有意思的是,上面有一个小女孩,起初大家都不知道她是谁,也就是前一段时间才知道她是黄维的女儿,所以这次到中国来,我专程到北京和她见面。照片上的小女孩现在已经70多岁了,而她本人从来没见过这张照片,所以非常激动。她们全家来宴请我,这种感觉非常奇妙。

三联生活周刊:美国人通常如何看待史迪威的?

伊斯特布鲁克:在美国认识他、尊敬他的人当然比在中国多很多。不过一些人很喜欢他,一些人认为他很坏——通常是支持蒋介石的人,认为他做得不好,所以在1944年将他从中国召回。我想国民党方面对史迪威也持有两种意见,绝大多数的国民党人非常支持蒋介石,所以他们不喜欢史迪威。而另一些人,比如孙立人,对我外祖父非常尊敬。

三联生活周刊:最近几年,我们看到不少史迪威家族成员和中国官方往来的消息,这种联系是如何开始的?

伊斯特布鲁克:2006年,军委副主席郭伯雄去美国访问时特别提出,想见一下史迪威的后人。使馆于是尝试着寻找,他们打听了好多人,得知有位叫“伊斯特布鲁克”或“埃斯特布鲁克”的人——也就是我,所以他们几乎给所有叫这个姓的人打了电话。当他们最终找到我时——我相信他们一定已经打了不少电话了,他们说:“我们想找史迪威将军的后人。”我说:“你找到了一个。”我听到电话那头的女士跟别人喊:“我找到了一位!我找到了一位!”非常兴奋。但我没有去见郭伯雄,是我的表兄(注:即史迪威的长孙约瑟夫·史迪威三世)去的,因为我在加州,郭伯雄在华盛顿。

三联生活周刊:您怎么看待中国官员的这种举动?

伊斯特布鲁克:非常温暖,他愿意花时间专门接见我们,和我们谈话,这对我们是一种荣誉。我这次到中国来,还得到中国国防部长梁光烈的接见,他告诉我们中国人民对史迪威先生有多么钦佩和尊重。

我很高兴看到中国现在对待这些历史的态度。在2005年纪念抗战胜利大会时,胡锦涛主席还提到美国人对中国抗战做出了贡献。当时我们在武汉,导游是一位23岁的小伙子,我们问:你知道他说的美国人都有谁吗?他立即说:“当然!史迪威将军!”我们每一次到中国来,从来不说我们是谁,但是知道我们身份的每一个人都会很自豪地向别人介绍:“你们知道他是谁吗?”这是非常奇妙的感觉。我知道中国人民从来没有忘记史迪威。■ 世界大战历史中国近代史抗日战争史迪威人民布鲁克知道蒋介石没有中国三联生活周刊忘记从来