“甲戌本”《红楼梦》与胡适书信的故事

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 胡适 )

( 胡适 )

“我们既不相识,也没有预约,所以没有什么可以谈的。你可以走了!这是当时胡太太见我的第一句话。”中国嘉德古籍善本部经理拓晓堂笑着说,“胡太太年纪已是八十开外,身材不高,干净利索,眼睛明亮,思维清晰,非常精神,说一口带有南味的国语。”拓晓堂告诉本刊记者,这位胡太太叫曾淑昭,是胡适先生的儿媳妇,毕业于南京金陵女子大学,是当时学校中“新女性”的典型。1949年10月1日与胡适先生的大公子胡祖望在曼谷结婚(曾家在曼谷有企业)。

“见胡太太是偶然,今年2月,我去美国出差,把翁万戈老先生(翁同的后人)在北京展出的翁家家藏书画送回去,之后去看望了两位老友,‘云南王’龙云的千金大小姐龙国璧和司徒雷登私人秘书傅泾波的女儿傅海澜。在她们二位的引荐下,见到了胡太太。”

可似乎,这位胡太太对拓晓堂的到来,并不怎么欢迎。“我当时说,‘不曾相识’这话不对,我们是未曾谋面的老相识了,我给您讲个故事。胡太太说好啊,说来听听。”于是故事就这么开了头。

4年前的一天,拓晓堂接到上海博物馆一位先生的电话,让他马上到上海。电话里并没有说明是什么事,拓晓堂告诉本刊记者,他感到非常蹊跷,却又不敢怠慢,于是匆匆收拾行装,赶到了上海。“到了上博,给我打电话的那位朋友说,中午汪庆正馆长请吃饭。我当时纳闷,只为一餐饭,就让我从北京赶来上海?朋友说,还有冯其庸先生,饭后请你们鉴定一下胡适先生收藏的甲戌本《红楼梦》。”

“甲戌本”《脂砚斋重评石头记》原为大兴刘福铨所藏,因上有“至脂砚斋甲戌抄阅再评仍用石头记”而得名。胡适曾回忆自己得到此书的过程:“去年(1927年),我从海外回来,接着一封信,说有一部抄本《脂砚斋重评石头记》,愿让给我。我以为‘重评’的《石头记》,大概是没有价值的,所以当时竟没有回信。不久,新月书店的广告出来了,藏书的人把此书送到店里来,转交给我看。我看了一遍,深信此本是海内最古的《石头记》抄本,就出重价把此书买了。”胡适对此书极其珍爱,1948年他离开北平时,将一生藏书全部抛下(由北大图书馆收得),只随身带走了这一十六回的“甲戌本”和他父亲诗文遗稿的清抄本。此后这部“甲戌本”《红楼梦》一直存放在美国康奈尔大学。

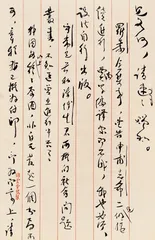

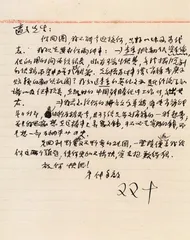

( 陈独秀致胡适信札,书于1932年10月10日 )

( 陈独秀致胡适信札,书于1932年10月10日 )

“我当时大惊,问道,胡先生的藏本在上海?朋友告知,已经从美国拿回来。我知道,胡适先生收藏的甲戌本《红楼梦》非常有名,是他建立新红学的资料基石,曾经多次出版,无须鉴定,只要对一下就知道了。”拓晓堂的故事说到这里时,胡太太已经明白这是在说她所经手的事了,伤感万分,“那时祖望长期住院,花费甚巨,实是无奈,才将此书拿出,治病救人”。

故事在继续,拓晓堂说他离开北京的时候,并不知道有这么重要的事情,所以与上海的两位朋友约了见面。“如果与汪馆长和冯先生吃饭,会误了和朋友的约见,而且,那边也不是一般人,是邵阳先生夫妇。所以我当时讲定,等会完朋友再回‘上博’看东西。”邵阳,是沪上著名的文人邵洵美、盛佩玉夫妇的女公子。说到这里,感念人生世事,胡太太更是惊得出神,说道:“真是天意啊,胡适先生当年买甲戌本《红楼梦》时,手头银两并不宽裕,就是找邵洵美借的钱,才买下了那部《红楼梦》。”可以想象,没有邵洵美,就没有胡适先生收藏的这部《红楼梦》,也就没有后来上海博物馆购藏胡适旧藏的这部《红楼梦》的事。拓晓堂当时便问了胡太太:“当初上海博物馆买书时,曾经请了拍卖公司为此书做了估价,您知道吗?胡太太说知道啊。”到这儿,胡太太已经明白了拓晓堂是“事”中人。

( 陈独秀致胡适信札,书于1932年10月10日 )

( 陈独秀致胡适信札,书于1932年10月10日 )

拓晓堂告诉本刊记者,这时,胡太太一改最初那种拒人于千里的态度,“胡适先生的手稿和大部分资料,都已经捐赠给了台湾‘中央历史语言研究所’了。但不知什么原因,留了一些书信在家中,不过只剩下很少数量了”。“对胡先生的一切我都非常感兴趣。”拓晓堂回忆,于是胡太太上楼取来了胡适先生旧藏的书信。

胡适做过图书馆工作,所以,对图书资料分类整理工作很在行。胡太太拿来的信件已经分好了类,非常清楚。胡适与陈独秀的通信13通27叶,包括一通陈独秀致胡适与李大钊的,另外还有他与梁启超和徐志摩的通信。拓晓堂细看一遍,心中一惊。

“这些信件的时间主要为1920至1930年,陈独秀主办《新青年》时期,与胡适讨论如何办好这份肩扛新文化大旗的杂志,两人后又如何产生分歧,‘善后会议’陈独秀对胡适的支持……第一眼看到这些东西,给我最大的冲击就是,他们政治上的态度是针锋相对,但另一方面,这些思想大家们之间朋友的信义、能容忍对方的程度也是对民主的最大考验。你可以看到,在这些信中有一封是陈独秀在狱中,请胡适来帮忙做一些事情。当大家都抛弃陈独秀的时候,胡适却依然不遗余力地在帮他。”拓晓堂说。

陈独秀一生多次被捕入狱,而胡适则每次必全力营救。拓晓堂所说的这封信是1932年,陈独秀被共产党开除党籍,遭国民党逮捕后,在狱中写给胡适的信:

你回国,我不能去迎接你,只好以此函为代表。我现在要求你两件事:一)李季拟翻译《资本论》,但所用时间必须很长,非有可靠生活费,无法摆脱别的译稿而集中力量于此巨著。兄能否为此事谋之商务或庚子赔款的翻译机关?我知道李季的英、德文和马氏经济学知识以及任事顶真,在现时的中国能胜任此工作者,无出其右。二)我前交给你的《拼音文字》草稿,希望商务能早日付印,免得将原稿失去,且可了结兄等对商务的一种□□;并且我还痴想在这桩事上弄几文钱,可不必是实际的钱,而是想一部百衲本廿四史。

兄回到野蛮而又不野蛮的祖国,一登陆便遇着我给你这两个难题,使你更加不愉快,实在抱歉得很。

仲甫

双十

狱中的陈独秀并不知道,商务印书馆碍于政治原因不能出版他的《拼音文字》,胡适不忍陈独秀的殷切希望落空,与赵元任私下里筹集了1000元,当做出版稿费送给陈独秀,供他生活之需。“我学的就是中国近现代史,上学的时候从没想到过自己以后能亲自看到这些东西。其中俱为可以补充某些历史事实的重要文献。”拓晓堂告诉本刊记者。

“关于胡适、陈独秀的历史功过,一直以来都有很多的争论。但是他们的友谊远远大于他们的分歧,这是能经得住历史的考验的。在1933年10月,胡适从国外回来路过南京。到了北平,写信给陈解释说,此次匆匆回国,未去看他,请他原谅。两个月后有事还要去南京,届时一定去看他。谁知,陈独秀见信后大骂胡,说他有时间同达官贵人周旋,独没有时间看望老朋友,声明与胡适绝交。可是两个月后,胡适到南京看他时,陈独秀很是高兴。”中国社会学院文学研究所研究员胡明教授告诉本刊记者,“陈独秀、胡适不仅仅是两个大学教授,他们是文化的领军挂帅人物,他们在新文化立场上有分歧,但友谊是从未变过的。虽然有关他们的信件和文稿大部分已经公开了,但这一批信件的出现,对研究他们的历史会有很多的益处。他们的一言一行,他们往来的信息,是能直接影响整个文化思潮的进程的。”

“大致看完这些信件后,我对胡太太说,我对这些文献很有兴趣,我想大陆的收藏家对此也应该很有兴趣。这些东西放在美国,无人知晓,也鲜有人能够了解它的价值,实在是太可惜了。而且,先生的后人也已经完全不在此行了,应该给这些东西找一个好的归宿了。”拓晓堂说,他的这番话,胡太太是明白的。“‘这些书信我全部交给你来处理。你来之前,翁先生已经给我打过电话,对你评价很好,说交予你的事情都可放心。’原来一开始拿话挡着我的老太太是在考查我,而这些胡适先生留下的珍贵文献资料,在最后的拍卖中,不知谁会是有缘人能续写后面的故事。”拓晓堂说。■ 读书故事中国近代史胡适上海博物馆书信陈独秀甲戌红楼梦