当语言死亡时,我们失去了什么?

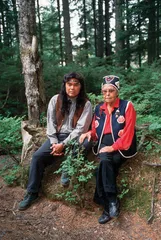

作者:陈赛 ( 1995年,玛丽·琼斯和游客在一起

)

( 1995年,玛丽·琼斯和游客在一起

)

世界上最孤独的人和语言

不久前读到一篇很怪诞的小说《桌子还是桌子》,讲一个孤独的老人,不堪忍受数十年来重复不变的生活,用一种极其荒诞的想象,把屋子里几件家具进行了语言上的重组,比如他给桌子改了名字叫茶壶,而茶壶叫做地毯,照相簿叫做床,床叫做咖啡,可怜的地毯则从此叫做桌子。

从此,他创造了一种只有自己才听得懂的语言。在对语言的颠覆和改造中,他获得一种近乎造物主的快感,但同时,他逐渐忘记了原来的语言,听不懂身边人所说的话,彻底丧失了与这个世界的交流。于是,他成了世界上最孤独的人。

这是一个悲哀的寓言。交流是任何一种语言存在的理由,就像爱情。当交流不存在了,语言也就消失了。还有谁比世上唯一会说某种语言的人更孤独呢?

就像玛丽·琼斯(Marie Jones),阿拉斯加一个叫Eyak族的土著酋长,她是最后一个纯血统的Eyak族人,也是最后一个会说Eyak语的人。她嫁给了俄勒冈州的一个渔夫,育有9个孩子,但他们都不会说Eyak语,在他们成长的环境里,除了英语,说其他任何语言都被认为是可笑的。而且,他们自己也根本不想学。自从玛丽的姐姐去世后,唯一能和她用Eyak语聊天的是一个语言学家,但那仅限于学术原因——她协助这位语言学家编撰一本Eyak语的词典。更多时候,她在想象中自己与自己说Eyak语,“我只想听听它们听起来如何”。

( 哈里森(右)采访蒙古西部一种濒危语言的最后几个使用者之一 )

( 哈里森(右)采访蒙古西部一种濒危语言的最后几个使用者之一 )

玛丽的Eyak名字是Udach' Kuqax*a'a'ch,意思是“召唤远方的声音”。终其一生,她都被巨大的孤独感所折磨,族群的消亡、语言的消亡,对命运的无能为力感,使她将前半生的时间沉浸在酒精里,后半生的时间则在各地奔走,呼吁国际社会对语言多样性的保护。去年,这位女酋长去世,终年89岁。《纽约时报》、《纽约客》都刊发了长篇悼文,不仅悼念一个人的逝去,也宣告一种语言的正式死亡。

语言濒危是一种全球现象,但并非每种语言的死亡都有这么隆重的记录。根据联合国教科文组织最新发布的《濒危语言地图》,全世界有7000种语言,其中一半以上的语言将在本世纪消亡,80%到90%则将在未来的200年内灭绝。相比之下,动植物的灭绝速度要慢得多。

小语言的消亡速度远远超出人们的想象——平均每隔两个星期就会有一种语言消失,而且悄无声息。因为会说这种语言的人通常都很老了,他们的家人不再说这种语言,在日常生活中亦很少使用,或者他们根本就住在一个完全与世隔绝的村庄。比如美国土著印第安人的一种语言Yuchi,只剩下5个老人会说;俄罗斯的楚利姆语只剩30多人能讲;还有至少52种语言,像Eyak语一样,已经只剩最后一名懂得它的幸存者。

中国虽然不在语言濒危的热点地带,但中国社会科学院少数民族语言研究所的黄成龙博士告诉本刊记者,中国有129种语言,其中一半以上的活力都很低,至少20到30种语言处于濒危状态,比如云南的阿奴语、东北的赫哲语、新疆的塔塔语、甘肃的裕固语、中部的土家语都比较危险。

语言的生命力在于代际的传承,而不在于人数。小的语言可以很有活力,大的语言也可以很脆弱。比如中国有1000万满族人,但能说满语的人如今只剩下100多人,随着最后一批会说满语的老人的死去,满语将彻底死亡。也许它的书面语言还会继续存在,但没有了代际的传承,它只是一个无意义的空壳。

一般说,语言一旦死亡,就很难再恢复。希伯来语是一个罕见的例外。在过去2000多年里,希伯来语已经死亡,所幸留存了一些书写记录和宗教仪式,如《旧约》。从19世纪开始,在犹太复国主义思潮的影响下,犹太人开始有意识地复兴希伯来语。因为没有字典或语法书,他们不得不从其他的语言中借用词语,或者创造新词以弥补缺陷。所以,今天以色列人说的希伯来语与2000多年前的希伯来语已经大不相同。希伯来语的复兴者们意识到,一种语言的健康与否取决于儿童,所以,从19世纪80年代开始,住在巴勒斯坦的犹太父母就将子女送到只说希伯来语的学校,在家中也只说希伯来语。到了20世纪初期,希伯来语终于重新成为他们的母语。

一个语言学家的实地调查

戴维·哈里森是一位忧心忡忡的语言学家。他是美国斯沃斯莫尔学院的语言学教授,过去的12年里,在美国国家地理学会的资金支持下,他和他的同事格雷格·安德森(Greg Anderson)一直在跟踪语言消亡的全球趋势,从俄罗斯、印度、巴西、美国到墨西哥,到处寻访那些“最后的会话者”,将他们的声音和影像记录下来,并保存到互联网(www.languagehotpsots.org)。

不久前,两个纪录片导演沿途跟随他们,拍了一部纪录片,就叫《语言学家》,在圣丹斯电影节公映后引起很大的轰动。在这部纪录片里,你会看到哈里森教授经常是以一种十分谦卑的姿态坐在那些老人身边,拿着本子或者录音笔,记录他们的语言。因为没有字幕,完全听不懂他们在说什么,但他们的声音中有一种顺从和无可奈何的情绪,让人觉得悲凉。这些语言的死亡已经无可挽回,这些人的思想、梦、神话、对于这个世界的洞察力,无论曾经怎样多姿多彩,也终将随之消亡。

有人说,在全球化的时代,小语种的死亡是不可避免的。还有人说,小语种死得越快,大语种,比如英语,就可以更快地建立起通往天堂的通天塔。但是,不说自己的语言了,大家一起转换到全球化的语言,真的是一种“进化”吗?通往天堂的路上我们失去的是什么?

在接受本刊采访时,哈里森教授说:“想象一下,如果无缘无故的,鲸要灭绝了,或者金字塔要倒塌了,亚马孙森林被砍伐,人们会非常气愤,并且想尽办法去阻止,因为那些是人类共同的遗产,是肉眼可见的。语言是更加古老、复杂精细的人类天才,每一种语言都是一个结构独特的思想世界,反映了一种独特的人类存在方式。每种语言都有无限的表达可能性,无限的搭配可能性,它们的词汇、发音系统和语法,以精妙的结构组合起来,比我们手建的任何建筑更伟大。就像语言学家肯·黑欧所说的,任何一种语言的消失,都不亚于往卢浮宫投一颗炸弹。它绝不只是说那种语言的人的损失,而是人类共同的损失。而且,这种损失是我们无法估量,也无法承受的。”

语言的死亡通常有两种方式:第一,说那种语言的人消失了,像玛丽·琼斯;第二,说这种语言的人放弃了自己的母语,转而使用另外一种语言。过去200年间,殖民主义是最大的破坏者,欧洲殖民者在澳大利亚消灭了150多种土著语言,在北美扫荡了300多种土著语言;现在则是全球化,经济和社会的压力逼迫人们从村庄搬到城市,他们的母语时时处在强势语言的压力之下。

“当一个社群开始将自己的母语视为一种累赘或者缺陷时,这种语言就处于危险之中了。儿童往往是母语的杀手,一旦他们意识到某种使用更广泛的语言比母语更有用时,会毫不犹豫地放弃母语。”

在谈到语言的优劣问题时,哈里森说:“没有一种语言能垄断人类的所有表达。任何一个学过两种语言的人都知道,两种语言之间,总有一些东西是不可翻译的,某些概念,某些关于世界的思考方式,在翻译的过程中,你会感到一种沟壑,或者遗失。”

“你以为有书写文字的语言一定比口头语言高级吗?不。一种语言并不需要书写系统的存在才能证明自己的丰富性。事实上,正是因为我们都来自书面文化,所以无法欣赏口语中的认知的丰富性。”

根据他的统计,世界80%的人口讲83种主要语言,剩下的6000多种语言,绝大多数从未有过文字记载,没有字典,没有书,你在任何图书馆或者数据库里都找不到它们的资料。一切信息只储存在人们的记忆里,因此尤其脆弱。当我们失去一种语言,同时也失去这种语言中所包含的,若干个世纪以来关于时间、季节、天文、地理、海洋生物、医学植物、历史、神话、音乐,以及种种日常事务的知识和思考,哈里森教授把这些统称为“人类知识库”。

生活在数字时代,我们常常有一种幻觉,以为人类的一切知识都可以从网络上获取。但是,一个积累了数千年的人类知识库,却一直在我们的眼皮底下不断流失。这实在是现代社会的一个反讽。

“很大一部分原因是,我们的视野被科学万能的偏见所蒙蔽了——某种知识如果科学还不知道,那么地球上就没人知道。哈佛大学的生物学家E.O.威尔逊曾说,地球上还有80%的动物和植物物种尚未被科学家‘发现’,但这并不意味着它们从未被人发现过。经常有北美的科学家到达某个人迹罕见的新大陆,比如新几内亚,然后宣布说,我们又发现了6个新的鸟类物种。其实,如果他们能坐下来,用当地的语言问问当地的土著,他们会被当地人对当地生态系统的知识所震惊。他们通晓动物和植物们的各种习性,知道它们是如何融入整个生态系统的,彼此之间如何依存、交互,他们有比西方科学谱系更复杂精确的系统来对它们进行分类。”

在西伯利亚,哈里森教授发现了一个叫Tofa部落的人,整个部落只剩下30多人,他们有一套神奇的语言系统,可以对驯鹿进行精确的分类。每一只驯鹿都可以根据四个维度——年龄、性别、驾驭难度和生育能力——进行划分。一只两岁的、漂亮的、阉割过的、可骑的驯鹿,有一个单一对应的名词叫“Chary”。

Astraptes fulgerator,南美洲一种很常见的蝴蝶,一直被认为是单一物种,但墨西哥的一个土著部落Tzeltal能根据它们攻击的谷物不同而区分不同的幼虫。直到5年前,科学家才通过DNA编码分析,证实它其实有10个种属。

过去500年的时间里,玻利维亚的Kallawaya土著将数千种药用植物的知识内嵌在一种神秘的语言中,只能由父子之间代代相传。

这些现象其实很容易理解:人类沿习了数千年的对自然的近距离观察和分析,有时候会比现有的科学知识更加准确和复杂。正如爱斯基摩人了解雪,住在水边的部落了解鱼,农耕部落的人知道怎么与牛交流,巴西丛林里的土著能区分56种蜜蜂,北方民族对于冰、水以及动植物迁徙的模式有更加复杂的知识。在全球变暖的时代,这些知识都有着更重要的作用。

这些知识难道不能被翻译成英语,融汇到一个单一语言的知识库里吗?

“当然可以,但语言是一种结构化的信息组织形式。任何用过Google的人,经历过那种面对100多万个搜索结果而不知所措的人,都知道结构化的信息具有多么重要的价值。语言就像树一样,当人们转移到另外一种语言时,原先那棵树的结构就塌了。”

语言学家丹·埃弗雷特曾经在亚马孙丛林里与一个叫Piraha的土著部落共同生活了25年。整个部落只有300多人,基本上与世隔绝,以捕鱼和游戏为生。他们的语言与现存的任何语言都没有关联,只有3个元音、8个辅音,但在声调、重音和音节的长度上有一套极其复杂的规则,几乎是唱出来的,而不是说出来的。这种语言如此复杂,在丹·埃弗雷特之前,没有其他外人学会过。

Piraha语的结构之独特,挑战了20世纪以来语言学许多既定的理论,尤其是现代语言学之父诺姆·乔姆斯基的“普遍语法理论”,即人类天生具有语言能力,所有的语言共享基本的规则,从而儿童能够理解复杂语法的意义。这种理论强调语言的生理学根源,认为文化在语言的习得中只扮演很次要的角色。但是,根据埃弗雷特的研究,Piraha的语言整个就是被文化塑造的。对他们来说,世界只存在于当下的直接体验。他们从不计划未来,不储存食物,不建造房屋,也没有两代人以上的集体记忆,他们的语言中甚至没有数字、颜色甚至时间的概念。

这位语言学家本来是跑去那里传教的,打算把《新约》翻译成Piraha语,结果25年之后,他完成了翻译工作,却最终放弃了上帝。因为宗教总是要感召,要同化,但在亚马孙丛林里,他深感“异质性”的魅力,去不同的地方,凝视另外的生存,体验不一样的生活视角,对精神世界多样化的理解。就像Piraha人,他们是绝对的经验主义者,一切都需要证据,而上帝的存在就没有证据。他们的语言直接阻断了他们与宗教之间的纽带。

人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead)在去世之前谈到她对于这个世界最大的忧虑:“我们的世界将被冲积成同一的、没有任何色彩的地方。人类的全部想象可能要被囚禁在单一的智力和精神形态里。”或许,语言的死亡,最可怕的不在于损失多少历史、文化或者物种的知识,而是我们在某一个早晨醒来时,甚至不记得这个世界曾经有过不一样的可能性。■

(文 / 陈赛) 什么失去语言死亡我们