暗流、逆流或者潮流

作者:钟和晏 ( 南京秦淮风情街,秦淮河畔的民居聚落被抽象成一组图案

)

( 南京秦淮风情街,秦淮河畔的民居聚落被抽象成一组图案

)

“齐欣建筑展”入口处高悬着一块3米×4米的白布,上面密密麻麻地铺满了黑色小字,中间没有任何停顿和标点符号。大量诸如平方米、已竣工、概念设计和大写的中文数字在眼前跳跃,这样高强度的视觉刺激与陷阱之中,没有人能长时间地注视它,仅仅读上几行就已经头晕目眩了。

白布上罗列的其实是2002年齐欣建筑设计公司成立以来的所有设计项目,文字信息在重复出现,它们的统一表述方式是“贰零零捌年重庆生态绿谷概念设计共柒万陆仟平方米”、“贰零零肆年杭州玉鸟流苏共捌仟伍佰平方米已竣工”等等。布略微有点透明,后面打着一盏灯,好像一片薄薄的影壁,吸引人穿越而过。

“我感兴趣的不是布上的文字意义,而是形式本身直接传达的信息,实际上是将它作为抽象的表达。”建筑师齐欣说。

在主要的展场空间,总共13个项目以图片和说明文字的展示方式变成墙壁上一条细长的环带,中间的白色立方体展台上摆放着模型。文字图片都是同样的尺寸,没有什么大幅照片,也没有竭力彰显的东西。虽然光线有点暗,却是经过仔细考虑的空间、光影和流线布局,让人不由自主地沉静下来。

有柔和的灯光照在一棵“金属树”上,原本是奥体公园里29米高的“信息柱”方案,除了路灯之外,还兼顾音响、手机网络天线、安保摄像等多项功能。绕着树转一周,这个最终落选的设计有着优美的形态,介于一件城市家具和雕塑之间。6根弯曲的枝杈从各个方向包围着主干构成树的形态,每一根的弯曲度都不一样,灯泡隐藏在一些更加短小的枝杈里,把灯光投射到圆形的叶片上。因为高高低低的枝杈,圆形的亮片好像从半空中飘浮出来。如果这些“金属树”联成一排,只要稍微改变一下每棵树的枝杈角度,就能呈现出不一样的形态。

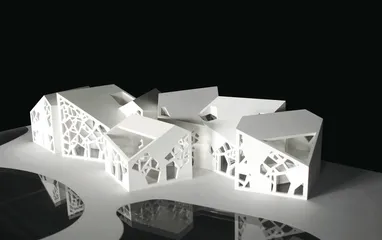

( 西溪会馆是串联在一起的两坡顶小房子,都是12米×12米的单元平面 )

( 西溪会馆是串联在一起的两坡顶小房子,都是12米×12米的单元平面 )

在简单中求变化,或者说用一个简单的处理方法获得丰富的视觉效果,相似的设计概念也出现在天津一幢办公高楼的设计中。核心筒——梁板——钢架的基本结构中,每一层的梁板围绕核心筒依次发生轻微的扭转和错位,这样一来,大楼穿上玻璃“外衣”之后,原本笔直的线条造型也随之改变,出现了漂亮的折线和外观的变化。

“齐欣这个人比较轻松,他的作品也比较轻松。但他做的很多东西都有自己的想法,对建筑的理解和做法有个演变的过程,包括组合的方式。”建筑师刘晓都评价说。

( 建筑师齐欣,背后是他负责立面改造工程的歌华开元酒店 )

( 建筑师齐欣,背后是他负责立面改造工程的歌华开元酒店 )

关于建筑思考,西溪会馆的设计被齐欣称为在“伪自然”的环境里,被迫思考建筑和自然的关系。定义为“伪自然”,是因为和文人墨客、风雅记忆有关的西溪湿地早已经变成大片农田和大堆农民新村,“不土不洋,既土又洋,散发出清爽的庸俗”,现在又要拿掉农民新村,在鱼塘、稻田中捏造出另一个自然。

“我的认识是文人墨客是历史,农民新村也是历史,我们把它扯平了。简单的矩形平面和坡屋顶,这是文人墨客盖的房子跟农民新村的一致性,差异是材料、高度和组合方式的变化。”

仍然是简单的细胞单元,仍然是在不规则的组合过程中出现场所和空间的变化,齐欣的西溪会馆设计是12个串联在一起的两坡顶小房子,面宽=进深=12米,可以自由组合。具体到房子之间的串联方式,在12米×12米的基本平面每隔3米再分出4个点,点与点之间出现了很多连线,这些连线既决定了坡屋顶的切割方式,也提炼出两个房子之间的拼接规律。房子之间的交叉部位生成出院子,采光与通风同样变得顺理成章。

齐欣可能是国内最多集群设计的建筑师之一,他的展览“前言”中有一长串“是×××把我带进×××项目”的列举。他说:“刚开始我们这帮人属于暗流,凑到一块声音能稍微响亮些。现在暗流逐渐演变成逆流,不像过去那样看不见了。还有一种说法,把我们这帮人定义为潮流,弄出一些浪花来。”■

把有用的东西做好看

三联生活周刊:你的设计风格被认为一直在变化,你也说过自己“喜新厌旧”,其中有没有不变的原则?

齐欣:我没有绝对的性情爱好,我的原则之一是不排斥,只要好都可以做。但我认为不应该做没用的装饰,换句话说,把有用的东西做好看,而不是为了好看做没用的东西。比如柯布西耶,他讲机器、光影、工业化、空间的流动等等,任何时候不会讲装饰。但是他又可以做出非常艺术、非常非理性的东西,不会因为坚持概念和原则而忘记了诗意。我觉得只有往上提一个层次,让人文、诗意的东西进来才能成为建筑,否则只是一个构筑物。

三联生活周刊:据说你的作品比较容易受业主的认同?

齐欣:我总是用朴实的方法给甲方介绍方案,讲逻辑、来龙去脉,不讲审美和感性的东西。你讲道理并不意味着你没有胡思乱想,但胡思乱想的事情是讲不清楚的。有些建筑师说话时喜欢直接用英文翻成中文的词,他的中文听上去就特别不通顺,因为没听懂越觉得他高深、自己愚蠢,于是他就占了一种势。

三联生活周刊:1997年你主持回国后的第一个设计竞赛,已经提出将绿植引进超高层住宅并且利用太阳能?

齐欣:那时候,这对我来说是特别自然的一件事,我刚从诺曼·福斯特事务所出来,法兰克福的德意志商业银行总部就是这套概念,生态、节能、把绿色植物带到高层建筑。福斯特是特别重视这一块的人,当时他在这个领域是比较领先的。那个住宅设计竞赛中,我主要想把屋顶整个用太阳能板,把大建筑划分成若干个小建筑,最顶上的酒店有多个空中花园。其实我是有点活学活用,这已经不是新发明。

三联生活周刊:当年你的方案相对超前,现在绿色建筑、节能环保已经变成关注热点了?

齐欣:难度还是在于造价和维护,太阳能板就很昂贵,绿色植物也有室内环境、温湿度控制等维护问题。贝聿铭设计的中国银行里面种了很多竹子,让竹子成活需要一整套的技术系统。现在我们正在做一个生态住宅区,但更多还是“被动式节能”,比如把墙体做厚、开窗不要那么大什么的,而不是主动把太阳能变成电能、热能等等。奥体公园“信息树”上要求有太阳能板,这也只是政府的一个姿态。实际上滑稽的是,这么一根小柱子你能弄什么太阳能?太阳能需要很大一个面才能被接受和转换。

三联生活周刊:不过,建筑和自然的关系是否正在变得更亲近一些?

齐欣:自然有两类,一种是自然的自然,还有一种是有人存在以后的自然。我觉得人性化就是反自然的,高楼大厦、机器、污染、汽车、能耗这些全是人搞出来的,动物不会做这些事。人总是很自然地要表现自己的存在,从金字塔到现在,人做的建筑永远跟几何发生关系,一点不含蓄地彰显人的存在。■

(文 / 钟和晏) 或者潮流暗流逆流建筑