从日内瓦到汝拉山谷:不只是钟表传奇

作者:曾焱 ( 日内瓦人习惯把阿尔卑斯湖群中最大的日内瓦湖叫做“莱蒙湖” )

( 日内瓦人习惯把阿尔卑斯湖群中最大的日内瓦湖叫做“莱蒙湖” )

加尔文的城

3月底到日内瓦,这座城市正在热闹地纪念宗教改革家加尔文诞辰500周年。老城中心的圣皮埃尔大教堂办了一场盛大的音乐会,街巷里到处看见海报。市艺术和历史博物馆里在举行主题展览《加尔文的时代》,展期持续到12月。不管宗教界、学界对加尔文有多少争论,16世纪以来他始终是日内瓦城的象征,这座城市实现了他的宗教改革理论,他也成就了日内瓦:英文单词“Genevan”既指“日内瓦人”,也指称“加尔文教徒”。当我试图在这座城里寻找瑞士钟表业最初的历史和传统,绕不开的仍然是加尔文。

加尔文教在法国引起的宗教战争几乎摧毁了法国的手工制造业,却成全了庇护新教徒的日内瓦。17世纪以前,世界钟表制造中心集中在法国、英国、意大利,巴黎、布卢瓦、里昂、伦敦、都灵都是当时钟表业发达的城市。在16世纪三四十年代,日内瓦只是一个2万人口的小城市,而当时巴黎有50万人口,里昂也有近10万人。加尔文的到来改变了一切。1535年8月,加尔文在瑞士巴塞尔完成《基督教要义》,奠定他在宗教改革中的地位。1536年加尔文带家人离开法国,准备回巴塞尔或者斯特拉斯堡退隐治学,由于战争阻了道路,他们绕道日内瓦住了一晚。在加尔文来之前不久,日内瓦刚刚由罗马天主教改宗为新教,正处于各种激烈的矛盾中。日内瓦的新教牧师法莱尔听说加尔文到来,专程赶到他的住处,劝说加尔文留下来帮助推行宗教改革。这一晚改写了历史。

加尔文出生在法国皮卡迪省努瓦荣城(Noyon)一个市民家庭,祖上做过桶匠,父亲任职主教法庭,这样的家庭环境使他成年后既热爱宗教,也对16世纪日益活跃的城市商品经济以及新兴市民阶层有一种现实的接纳。他继承了马丁·路德的天职理论,维护传统神学的来世关注却不否定现世,认为“热爱现实生活并没有错”,赋予世俗职业以神圣性。这种思想吸引了地位卑微的城市手工业阶层,最初追随他的信徒也多是手工业者。日内瓦在16世纪中期已经是一个重要的贸易中转站,它处在瑞士森林诸州、萨伏伊公爵领地、神圣罗马帝国和法国之间,政治上也成为各派势力争夺的对象,其中萨伏伊公爵和日内瓦主教对城市控制权的争夺贯穿了这座城市的整个中世纪史。名义上它属于帝国,实际上是城市共和国,主教、城堡主人和自由市民三分权力,而市民势力在16世纪早期的上升成为加尔文宗教改革的重要基础。在日内瓦获得的成功使得加尔文的影响力继续扩大。

16世纪40年代,加尔文教开始在法国得到传播,称为胡格诺教。胡格诺教徒受到法国天主教会迫害,大批逃往邻近的日内瓦地区追随加尔文,成为“新教难民”。这些难民多是手工业者,有一门熟练的手工活,其时加尔文正建议市议会发展制造业,以便摆脱对瑞士森林诸省的经济依赖。法国手工业者的不断流入,加快了日内瓦手工行业的发展速度,尤其是钟表和珠宝两个行当为日内瓦带来了财富。据历史资料记载,当时每10个手工业者里至少有2个是钟表匠。日内瓦钟表业的生产模式也比较特殊,由城里的银行家融资购买原料,分发给各个小作坊主制作加工,最后按照比例分配收益。虽然卡尔文下达苛刻法令,禁止日内瓦人佩戴珠宝等奢侈物品,看似打击了珠宝手工业,但他并没有禁止市民使用科学和理智的产物——钟表,实际上就促成了珠宝匠和钟表匠开始紧密合作,把钟表业带入了一个新的阶段。

( 加尔文 )

( 加尔文 )

加尔文去世半个世纪后,日内瓦城诞生了它另一个有象征意义的人物——让·雅克·卢梭。关于卢梭,从前看过的传记里都提到他出生于钟表匠家庭,到了日内瓦,才发现这简单一句生平可以和那么多具象的历史线索拼接在一起,让我们看到卢梭一家三代人如何和17、18世纪的日内瓦钟表业一起沉浮,一个日内瓦钟表匠家庭的日常生活形态被细致地呈现出来。

卢梭故居位于日内瓦老城的格朗大街40号,1712年卢梭就出生在他母亲家族的这座老宅里。格朗大街离市政厅很近,属于日内瓦贵族居住的上城区。卢梭的母亲苏珊娜出身优裕,她父亲是加尔文教派的牧师。苏珊娜生下卢梭没几天就去世了,卢梭5岁那年,他父亲卖掉格朗大街妻子名下的房产,带卢梭兄弟搬到手工业者聚居的圣日尔维区(Saint-Gervais),左邻右舍不是金银匠就是钟表匠、雕刻匠。卢梭在《忏悔录》里面写过,说他后来住的圣日尔维贫民区与上城区是完全不同的两个世界。像很多日内瓦的家庭一样,卢梭家族是法国新教难民。1549年,卢梭的曾曾祖父、法国葡萄酒小商人迪迪尔·卢梭为逃避迫害移居日内瓦。从卢梭的曾祖父开始,他们放弃葡萄酒贸易,变成钟表业者,并且延续了3代。卢梭家族改变行当的时间,正是加尔文在日内瓦推动制造业发展的阶段,这就是大历史环境下一个家庭命运的缩影。百达翡丽钟表博物馆二楼陈列了700块16~19世纪的古董表,里面有一只推测为1650年到1660年期间制作的银制怀表,表盘镂刻精美,兼有鸣报和闹钟功能,这只怀表的机芯部分由日内瓦钟表匠让·雅克-勒热内(Jean Jacques le Jeune)制作,说明中特别注释说,他便是卢梭的曾祖父。

( 威廉姆·奥贝尔的油画《旧时作坊》,描绘了1905~1910年左右钟表指针工房的工作情形 )

( 威廉姆·奥贝尔的油画《旧时作坊》,描绘了1905~1910年左右钟表指针工房的工作情形 )

祖父大卫·卢梭生了包括卢梭父亲在内的15个孩子,亲情和遗产平分到每个孩子头上也都淡而薄了。钟表匠父亲伊萨克·卢梭做工勤勉,他从父亲手中继承了相当于750法国里弗的财产,那时候一个日内瓦家庭每年有200里弗收入可以度日,1000里弗的话就能过得舒适,伊萨克·卢梭算是接近小康,供妻儿温饱。

百达翡丽钟表博物馆对“土耳其市场表”的介绍里,提到卢梭的父亲曾是成千上万赴异国谋生的日内瓦钟表匠中的一个:17世纪后期,法国布卢瓦、巴黎和瑞士日内瓦等地的钟表坊开始和奥斯曼帝国做贸易,“土耳其市场”逐渐兴起。17世纪下半叶到18世纪早期,是钟表业“土耳其市场”最兴盛的一段,1700年左右有180个日内瓦钟表匠客居君士坦丁堡,卢梭的父亲也在其中,1705年他被聘为奥斯曼帝国的宫廷钟表匠,在那里生活了7年。这样长时间的分别在当时并不值得惊奇,因为日内瓦人有漂泊经商的传统,被其他国家的人称为“全世界最好的流浪者”。到18世纪后期,这种移居谋生的现象才慢慢减少,钟表转为在本土生产,然后外销到土耳其。中国清乾隆年间,也就是18世纪中晚期,“中国市场表”逐渐取代了“土耳其市场表”在日内瓦钟表业的地位。据博物馆展示的资料,如同卢梭父亲当年远走君士坦丁堡一样,一批瑞士钟表匠也移居到中国广州开办钟表作坊,直到1840年鸦片战争爆发才回到自己的国家。

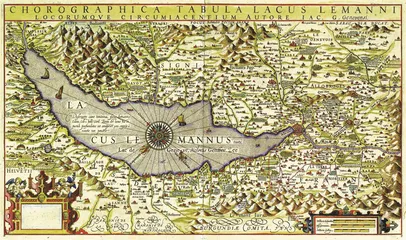

( 洛桑大学图书馆收藏的1630年日内瓦和日内瓦湖地区的地图。当时汝拉山谷仍然人烟稀少 )

( 洛桑大学图书馆收藏的1630年日内瓦和日内瓦湖地区的地图。当时汝拉山谷仍然人烟稀少 )

卢梭少年时在日内瓦一家钟表作坊当过两年学徒,因为受不了师傅暴虐专横而逃走。比卢梭大7岁的哥哥,离家出走前也跟随他们的父亲学习钟表手艺。在18世纪的日内瓦地区,很多寻找出路的平民少年都像卢梭兄弟这样,被家人送进钟表作坊当学徒,那是最普遍也最安稳的谋生选择。卢梭的师傅只是一个金属雕刻师,比起钟表匠地位要低一点。晚年卢梭在《忏悔录》中提起旧事,并未因为受虐而憎恶学过的手艺,“说起那行手艺本身,我并不讨厌。我非常喜欢打图样的艺术,挥动刻刀也觉得很有趣”。他还写道,“当我听天由命、远走高飞以前,让我这样考虑一下:假若我遇见的是一个比较好的师傅,我的前途该是什么样子呢?我觉得在某些行业里,特别是在日内瓦镂刻行业中当一名善良的手艺人,过那种平稳安定、默默无闻的生活,倒是最合乎我的癖性,能够给我带来莫大的幸福”。在卢梭眼里,日内瓦钟表匠未必能够发财致富,却也温饱有余,生活是安宁和体面的,“一个日内瓦钟表匠可以出现在任何场面,一个巴黎钟表匠却只适合谈论钟表”。卢梭在《忏悔录》里描述的家庭生活场景中,他父亲就是这样一个有情趣的日内瓦钟表匠,热爱音乐喜欢阅读,每天吃过晚饭,他会和五六岁的卢梭一起读卢梭母亲留下的那些小说,“没完没了,甚至通宵达旦”。在父亲做钟表的时候,卢梭会乐意待在他身边,为他朗读古希腊历史学家普卢塔克的《希腊罗马名人传》。当年一位英国旅行者甚至在文章中说,他发现日内瓦的钟表匠喜欢读孟德斯鸠的书。

雅克·德罗的城

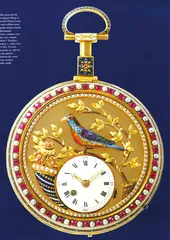

( “自动人偶之父”、拉绍德封钟表大师雅克·德罗的音乐报时鸟表,大约制作于1785年 )

( “自动人偶之父”、拉绍德封钟表大师雅克·德罗的音乐报时鸟表,大约制作于1785年 )

早上9点10分,我冲进日内瓦Cornavin车站,跳上4分钟后即将开往讷沙泰尔(Neuchatel)方向的火车。在国内买好了瑞士通票,乘火车旅行就像市内公交一样方便,何况从日内瓦到讷沙泰尔方向的火车差不多每隔1小时就有一趟。

日内瓦被两大山脉围在中间,东面是阿尔卑斯,西面是汝拉(Jura)。因为钟表业密集,从日内瓦顺汝拉山脉走势向北直到讷沙泰尔湖,这片狭长山区被人称为“钟表谷”,百年来都是钟表贸易热线。讷沙泰尔州是瑞士第二个钟表制造中心,围绕着欧洲内陆最大的讷沙泰尔湖,州府讷沙泰尔城以及它周边的两个小城——拉绍德封(La Chaux–De-Fonds)和勒洛克尔(Le Locle),形成了一个钟表制造的金三角。我原计划直奔拉绍德封,那里有世界著名的国际钟表博物馆MIH,也是18世纪瑞士钟表大师、“自动木偶人之父”皮埃尔·雅克·德罗(Pierre Jaquet Droz)的家乡。但日内瓦没有火车直达拉绍德封,必须从讷沙泰尔转乘。我临时决定在讷沙泰尔停留两个小时,看看钟表大师路易·宝玑(Abraham Louis Breguet)出生的这座城市。

( 瑞士名匠播威1825年制作的中国市场表 )

( 瑞士名匠播威1825年制作的中国市场表 )

火车站建在讷沙泰尔城的最高处,出了站用不着看地图,顺坡道一直向下,步行十几分钟就到了讷沙泰尔湖边。那天并不晴朗,对岸的汝拉山脉和积雪还是那么清楚,距离实在很近。讷沙泰尔城建于11世纪,因了保存完好的12世纪城堡和街巷里那些有着土黄色外墙的一幢幢老房子,整座城至今仍然充满了古意。1747年路易·宝玑在这里出生,不过这座城市并没有留下什么和他相关的纪念物。他15岁移居法国,在巴黎成名,伟大的陀飞轮技术也在巴黎问世,宝玑习惯上被认为是一名伟大的法国钟表匠,就像卢梭总被称为法国启蒙思想家。讷沙泰尔和卢梭也有渊源。卢梭第一次在讷沙泰尔小住的时候,是不到30岁的青年,为糊口做了音乐教师,收了几个德国学生。1762年再次回到讷沙泰尔,年过半百的卢梭是一个政治避难者,因为出版了《社会契约论》和《爱弥尔》而不容于巴黎、日内瓦和伯尔尼等地教会,新教和天主教都当众焚烧他这两本书,日内瓦共和国政府也发了通缉令。整个18世纪讷沙泰尔邦一直在普鲁士的管辖下,卢梭宣布放弃1758年获得的日内瓦公民身份,在讷沙泰尔特拉维尔山谷中的莫迪埃村找到了庇护。卢梭在这里开始撰写《忏悔录》,他为开头部分写的第一版手稿目前保存在讷沙泰尔图书馆里。

从讷沙泰尔去往拉绍德封的火车每半个小时一趟。出站10分钟后,火车在第一个小站停下,换了车头后改向前进,沿线的景致立刻完全不同了。之前从日内瓦到讷沙泰尔,一路上往右面看够了湖光山色,往左面,目光越过小片葡萄园以及散落在低矮丘陵间的住家,远处就是雪线绵延的高山。去往拉绍德封的路上,高山雪线已经不再是远处的风景,火车穿山而过,铁路两旁都是皑皑白雪和树林,隔着车窗也感觉得到空气凛冽起来。早就听说,汝拉山谷严酷的自然环境催生了需要耐心和细致的钟表行业,因为这里一到冬季大雪封山,居民只能躲在家里做些手工产品,等到开春再拿出去卖个好价钱。现在已经是三月小阳春了,我还是体验到了汝拉山谷的严酷一面。

( 皮盖和另一位钟表大师梅朗1815年左右为中国市场制作的一对心形打簧音乐表,表面满嵌珍珠 )

( 皮盖和另一位钟表大师梅朗1815年左右为中国市场制作的一对心形打簧音乐表,表面满嵌珍珠 )

初见拉绍德封,和我想象中的古老钟表小城相去很远,积雪正在融化,被人随意铲起来堆放在路旁甚至街道中央,整座城市看上去像一座20世纪早期的工业城市。但是这里有伟大的雅克·德罗。瑞士钟表基本可以划分为两个流派,一派以计时精确、功能复杂为目标,另一派把装饰和工艺作为最高标准,也就是艺术流派。后者在16~18世纪的很长一段时期内都是瑞士制表业的主导,并且带动了珐琅工艺、珠宝镶嵌和金属雕刻这些相关行当。通常意义上被认为代表了瑞士制表业两大历史发展阶段的本土大师,18世纪有雅克·德罗和勒肖特(Leschot),19世纪有比盖(Piguet)和梅朗(Meylan)。雅克·德罗是拉绍德封的名门之后,他在巴塞尔修习了神学学位,兴趣却在数学和机械,具备了一个优秀钟表匠的全部天分。1738年德罗在拉绍德封开设了自己的第一家钟表作坊,他生活优裕,不用像其他钟表匠需要为养家而工作,经常穷尽心力去制作一些极尽复杂的自动人偶和音乐报时鸟。1774年,晚年德罗在当地展示了自己带领儿子亨利和徒弟勒肖特一起制作的3个自动人偶,能分别做出书写文字、绘制图画和弹奏音乐的巧妙动作。据说当时瑞士人争相赶来拉绍德封,看这人类工艺史上的奇迹。如今这3个人偶被永久收藏在当地的艺术和历史博物馆。德罗和勒肖特的另一大贡献,是他们确立了瑞士钟表的定制体系,有点类似后来时装业的高级定制,顾客可以在制作过程中随时要求修改装饰和式样。德罗擅长珐琅技艺和制作精确富丽的音乐报时鸟,最精巧的“报时鸟”在不同时间鸣报不同的乐曲,最多能播放10首以上。德罗本人喜欢使用瑞士西部和奥地利西部一带的民间乐曲,旋律类似《音乐之声》里面《雪绒花》的曲风,但对于要求定制的顾客,鸣时的乐曲可以自己选择。英国人詹姆斯·考克斯(James Kocks)是第一个在中国开办钟表店的外国人,德罗制造的钟表在中国专门交给他代理,可见销量很好。

由马可·波罗时代开始的中西文化交流,如今唯一还“活”着的纪念物就是钟表。一位多年收藏、研究西洋涉华古籍的专家告诉我,瑞士一带的制表业最早不是出现在日内瓦法语区,而在德国南部的奥格斯堡(Haugsburg)和纽伦堡(Nurnberg),靠近巴塞尔。16世纪初,有人在这一带做出了第一件便携式计时器,重约2公斤,后人取名“自由叠式”。最早由传教m士利马窦带入中国,进奉给明万历皇帝的那件自鸣钟就是奥克斯堡制造。他说,瑞士钟表业和中国的关系比我们想象的还要紧密很多。安帝古伦钟表拍卖行前总裁奥斯瓦尔多·帕特里兹(Osvaldo Patrizzi)写过一本《日内瓦钟表匠大词典》,里面就表达过这样的观点:18世纪中国市场兴起,是成就瑞士钟表业的一个重要方面。最早一批瑞士钟表是在康熙年间由英国商人带入广东,当时还只是他们和伊斯坦布尔钟表贸易的延伸,并非刻意为之。18世纪末,英国开始向中国出口钟表,其中大部分是在日内瓦制作,同时瑞士也有了自己的贸易线路。他们都意识到中国是一个富足而稳定的大市场。大约在1800年后,瑞士钟表匠开始主动迎合中国市场的口味,对中国人的价值需求、审美偏好都尽力满足,最终形成了一种风格——“中国市场表”。这位西洋涉华古籍专家举了一个例子:西方人钟爱钻石,但瑞士在17、18世纪为土耳其市场和中国市场所做的钟表,表盘很少镶嵌钻石,多用珍珠,因为东方人喜欢珍珠朦胧的美感,钻石华丽却过于清澈。利马窦将钟表作为礼物呈送给中国皇帝后,宫中开始收藏一些西洋钟表,后来还设置了“钟户”的职位,也就是皇帝的钟表匠,可见西洋钟表在中国宫廷受到的喜爱和重视。到清朝最后一个皇帝溥仪,总共只有过5个“钟户”,技艺代代相传。溥仪被废后,这些“钟户”也随之出宫,曾发誓不为新朝效力。如今只剩一家“钟户”还有后人继承了祖上的钟表制作和修复技术。关于此人的技艺如何了得,那位古籍专家说了一件趣事:“钟户”后人有位好朋友,家传了一块罗马表,表壳还完整,机芯早都没了。朋友结婚30周年纪念,“钟户”后人想送他一件礼物,决定为朋友修复这块老罗马表。他在家里鼓捣了一些日子,全手工做了一块机械表芯,嵌进老表壳居然分毫不差,就像是原配。

( 讷沙泰尔地区18世纪制造的座钟,为他们在钟表业里赢得了地位。图为当时拉绍德封最著名的胡格宁兄弟1740年制作的木绘座钟 )

( 讷沙泰尔地区18世纪制造的座钟,为他们在钟表业里赢得了地位。图为当时拉绍德封最著名的胡格宁兄弟1740年制作的木绘座钟 )

比盖和梅朗的影响同样遍及瑞士和世界制表业。这是两位集技艺之大成的钟表大师,机芯设计、金属雕刻、珐琅绘制以及珠宝镶嵌工艺,无不顶尖。他们的合作从1810年开始,持续了19年。比盖和梅朗是讷沙泰尔地区人,但成就声望都在日内瓦。日内瓦区的制表业发展早于讷沙泰尔区将近两个世纪,当时真正的日内瓦人称作“日内瓦公民”,从卢梭的自述文字里面就可以看出,这个身份意味着荣誉。卢梭在巴黎成为名作家后,他的签名仍然是“日内瓦公民,让·雅克·卢梭”。钟表业也是如此。那位西洋涉华古籍专家告诉我,1601年“日内瓦钟表公会”成立,城里那些非日内瓦公民身份的钟表匠就不被这个行业组织接纳,“外来户”不服气,一些人出走到讷沙泰尔一带开作坊,和日内瓦的钟表匠竞争,带动了讷沙泰尔的钟表制作水平。在这之前,讷沙泰尔山区里的钟表作坊主要是作为日内瓦市场的加工商求得生存,负责制作初坯零件、表带,运到日内瓦的作坊组装完成,价格比较低廉。据那位研究者找到的资料,当时日内瓦和讷沙泰尔两地钟表匠,日工资相差6倍左右。

拉绍德封国际钟表博物馆专家让·马克-巴雷勒也说,讷沙泰尔山区自然条件恶劣,农业收成不足以维持生活,当地居民习惯了用家庭制作的手工品去和邻近地区的人交换,并不那么在意价格高低。17世纪中后期,当钟表在巴黎、巴塞尔、日内瓦这些大城市里吸引富商、贵族和学者们一掷千金的时候,讷沙泰尔山区的居民还没有接触过钟表。到18世纪早期,钟表制作技术被一位名叫达尼埃尔·尚维沙(Daniel Jean Richard)的钟表匠带进山谷,山里人以极大的热情和好奇心接纳了这门收益丰厚的新手艺。他们在家里和农舍开办自己的小作坊,努力追随巴黎和日内瓦同行的制表时尚。到19世纪初,原来作为讷沙泰尔地区传统经济来源的花边制造业已经完全被钟表替代,两三百年下来,钟表匠之间的学徒和联姻,把讷沙泰尔山区变成了瑞士重要的传统制表中心。在拉绍德封国际钟表博物馆里,有一张1905年左右的油画,描绘的就是一家19世纪末手表指针作坊的工作场面,十几个妇女身穿家居长裙,腰间系一块围裙,坐在宽敞的屋子里埋头做活。博物馆专家认为,这很可能就是拉绍德封当地的作坊情形。手表的表带和指针,当时都主要由妇女来完成。陈列中另有当地钟表匠路易·胡里耶(Louis Houriet)制作的3个人偶,也形象记录了1900年前后讷沙泰尔钟表作坊里的三大行当:金属雕刻师、钟表师和表壳抛光师。

( 1931年积家发明的翻转表 )

( 1931年积家发明的翻转表 )

国际钟表博物馆(MIH)建在拉绍德封车站路的一侧,外观并不抢眼,收藏却是瑞士所有钟表博物馆里面最丰富的一个,2万平方米展厅里陈列了从15世纪到21世纪的世界钟表重要代表作品4000多件。博物馆工作人员玛丽·安娜-弗斯特告诉我,虽然MIH是20世纪70年代才正式取名开放,收藏却早在19世纪末就开始形成了。1865年拉绍德封开办了一所钟表学校,里面几个老师热衷收集设计和工艺都独特的钟表,慢慢就形成了一个专业收藏的小圈子,藏品也越来越丰富;1902年他们决定正式向公众开放自己的收藏,这是MIH最早的形态。博物馆入口左侧有一个古董表修复作坊,玛丽·安娜介绍,作坊有两个修复师,拉绍德封钟表学校每天有十几个学生过来跟随他们学艺,一般要持续2年才算完成了课程。我见到的那位修复师名叫达尼埃尔,玛丽·安娜说他已经在这里工作了30年,“拉绍德封和勒洛克尔一样,钟表业现在仍然保留了大量的手工业者,人数比纳沙泰尔市要多。不过你在图画上看到的那种家庭作坊式作业已经基本看不到了,一般由一两个人组织起来共同生产,为那些在附近设立厂房的大品牌加工零件”。

小镇勒桑捷

日内瓦人更习惯把日内瓦湖叫做“莱蒙湖”。湖面海拔不到400米,车驶出日内瓦市区,沿湖向北,大约25分钟车程我们就到达了山中雪线的位置,满谷积雪。山下晴,山间雨,山上雪,一小时内看尽了云起云落。当车爬行到勒布拉叙(Le Brassus)和勒桑捷(Le Sentier)两个小镇附近时,路边一块界碑上标注海拔为1449米。

这就是著名的汝山谷(Vallee de Joux)。海拔高,又被群山环绕,动辄半年积雪,我去已经是3月底了,海拔高处还看不到融化的迹象。16、17世纪,汝山谷是加尔文教徒逃避宗教迫害的隐居地,到18世纪,日内瓦城里人口激增,一些拥有日内瓦公民身份的手工作坊主也不愿意挤在城内了,主动到附近山区买地开业,勒桑捷、勒布拉叙这样的小村镇也就逐渐形成新的制表基地。现在这一带成了世界顶级钟表的代名词:爱彼表的工厂在勒布拉叙,积家和宝珀在勒桑捷,江诗丹顿和宝玑也在附近设立了研发中心。

现在的瑞士钟表制作还保留有多少手工传统?我很想知道,于是预约了去积家表厂(Jaeger LeCoultre)的参观。16世纪汝山谷还没有村镇,最先到这里来的新教徒有勒库尔特家族的先祖皮埃尔(Pierre LeCoultre)。他在1558年获得了日内瓦公民身份,但是内心追求冒险与挑战的渴望趋使他到汝山谷买下了第一块土地。在签署的地契中,皮埃尔承诺开垦森林、建造房舍、栽种谷物、饲养牲畜。半个世纪后,人口逐渐增多,皮埃尔的儿子在这里建造了一座礼拜堂,也就有了勒桑捷小镇的雏形。汝山谷的第一座钟表作坊也和勒库尔特家族有关:皮埃尔逃离法国前是一介文人,到他的第10世孙安托瓦纳(Antoine LeCoultre),这个家族拥有了家传的铁匠铺。因为发明了车削钟表齿轮的机具,安托瓦纳决定转行钟表制造,1833年正式成立了自己的钟表工作坊,也就是积家表厂的前身。

负责接送我的司机玛丽亚娜是勒桑捷人,朴实热情。一路聊天,我无意中说了几次“勒桑捷市”,玛丽亚娜立刻很认真地纠正我:“不是城,一个村镇而已。”她告诉我,整个汝山谷大约五六千居民,勒桑捷镇人口不到2000人。途中我们路过一个小村庄,只有零落的几幢房子,一个小教堂,一所小学校。因为是周末,学生下午不上课,只有几个孩子在篮球场上追逐游戏。等我看清楚勒布拉叙的路牌,玛丽亚娜说,前面就是勒桑捷地界了。两个钟表小镇几乎就是一体。“你看,真的很小。一个邮局、一家药店,还有三个小商店,这就是我们镇中心。”玛丽亚娜有点不好意思地介绍。穿过镇中心,公路右侧就是积家厂房,据说这就是在19世纪那间老作坊的地界上扩建出来的。玛丽亚娜告诉我,镇上几乎每家人都或多或少和钟表行业有关联,就算不在表厂工作,也和它们关系很近,“比如我,就专门为积家接送客人”。

在积家的复杂功能表车间,尽管眼前的人都身穿白色工作服,房间也是明亮简洁的现代工业风格,我仍然能够看到一些传统的影子。这个车间负责组装积家产品中功能最复杂先进的高级腕表,比如有一款据称每48小时只有1秒钟误差的“球体形陀飞轮腕表”(Gyrotourbillon),全部组装和调试都由一位钟表师独立完成,每只表售价36万瑞士法郎。可这么重要的车间表面看上去也没有玄妙,40个工人被分成两个大工作区间,每人一张桌一盏灯,桌面上摆着大小工具,这样的场景和19世纪油画所表现的钟表作坊没有多少不同,区别只是桌子没有那么古朴,台灯更明亮,工具更精密。车间技术主管洛朗先生告诉我,唯一区别于其他车间的地方,是这里的工人一半是从各个车间挑选出来的年轻技术尖子,另一半是有多年经验的老技工。“你看这款大师传统腕表Competition Utile,兼具万年历、陀飞轮和三问报时功能,每块表800个零件,小到一个螺丝也全部用手工打磨。”洛朗先生是法国人,毕业于法国贝桑松钟表学校,在这里已经工作生活了37年,他说,“对于我来说,瑞士已经是我的国家。这里有很多人都和我一起工作20年了,仍然像刚来时一样有无限的激情。这是一个有魔力的行业,需要不断学习、提高和探索。这也就是它让人着迷的地方”。据洛朗先生说,他车间里的年轻人每天在显微镜下工作8个小时,有时候一道工序就要花费2个月时间,如果没有宁静的心绪,很难经受住这种日复一日的寂寞。像积家这样的企业,一个普通的钟表师要经过钟表学校的四五年正规学习和一年实习培训,合格后才可以正式上岗。不过据玛丽亚娜说,钟表工人挣钱很多,即便是没有工作经验的新手,月收入也在4500瑞士法郎左右,约合3000欧元,“普通的大学教师也没有他们薪水高”。这几年瑞士其他城市失业率不断上升,像讷沙泰尔、拉绍德封和勒桑捷这样的制表中心却仍然可以保持稳定的就业率和收入水平。

积家工厂有1000多名员工,很多都是法国人。有人像洛朗一样把家安在了汝山谷,也有人选择通勤,每天开车往返于法国和瑞士边境。日内瓦州107.5公里长的边界线,其中103公里和法国相连。去勒桑捷的路上,我就不断看到挂法国牌照的小车,玛丽亚娜笑着比划了一下地图的样子,说日内瓦条条大路都能开进法国。从16世纪新教难民涌入日内瓦开始,法国和瑞士的钟表制造业几百年里都分不了彼此。比如积家,1903年勒库尔特家族和来自巴黎的法国海军专属钟表师埃德蒙·积家(Edmond Jaeger)合作,才有了钟表史上令人惊叹的超薄系列以及积家品牌的诞生。

在积家的珐琅工坊,我遇到了当代珐琅大师麦克洛·梅克泽尔(Miklos Merczel)。今天瑞士制表业里继承了传统珐琅技艺的人,总共也只有四五个,麦克洛是其中之一。他告诉我,自己是匈牙利人,父母都是钟表师,把他也带入了这一行。他从小跟父亲学习机芯组装,17岁拿到钟表学校的文凭,然后远走意大利和巴黎,最终才来到日内瓦的汝山谷加入积家。1991年,他在巴塞尔钟表展上偶然看到几块古董珐琅怀表,激情突然就被点燃,就这样从一个钟表师变成了珐琅师。1996年,麦克洛把捷克新艺术派画家阿尔方斯·穆卡(Alfons Mucha)的名画《四季》绘制成珐琅表盘,在业内从此成名。珐琅彩绘表一般都是有客人定制才会生产,量很小,完成一块珐琅表面,最多要经过七八十次煅烧工序,一次失败就全部作废,难度很大。麦克洛的珐琅工作室目前有3个人,他介绍说,烧制一个表盘平均费时120~150个小时,“无论如何,现在我们的珐琅技艺也比不上百年前了”。■

(图片资料来源:《国际钟表博物馆(拉绍德封-勒洛克尔)》、《百达翡丽博物馆》、积家表厂)(文 / 曾焱) 积家山谷博物馆只是瑞士制造加尔文钟表传奇汝拉日内瓦卢梭