人民币的第一步

作者:邢海洋

“水到渠成”,是因为4个月来我国央行已经与韩国、白俄罗斯和马来西亚等6个国家和地区签署了6500亿元人民币的外汇互换合同。6份货币互换协议开宗明义,就是为了支持贸易融资。其运作机制是,央行将互换得来的对方货币注入本国金融体系,使本国商业机构可以借到对方货币,用于支付从对方进口的商品。这样,在双边贸易中,出口企业可收到本币计值的货款,由此可以规避汇率风险、降低汇兑费用。

贸易企业从发出货物到收到货款,通常需要几天乃至几个月,以美元计价,这期间就存在着汇率风险。尤其在美元贬值的时候,最终拿到的美元已经打了折扣。出口企业更是如此,广东的一些企业,从接单、买料到制造出货、收钱,前后要6个月时间,这个流程,企业利润率不过四五个百分点,汇率波动,企业的盈利和亏损只在一线之间。汇率波动有亏有盈,还只是徒增风险,汇兑费用却是贸易企业不得不面对的硬成本。这些还是经营中的难题,一些政策上的障碍更难以逾越:现行政策规定,只有用外币结算的出口才能获得出口退税,即使外方愿意以人民币支付货款,出口企业也不能接受。

不过,只有6500亿元人民币的货币互换,还难以支撑起我们每年外贸2万亿美元的贸易量。传统以美元和欧元等国际流通货币计价的贸易结算建筑在贸易平衡的基础上,企业出口换回了美元,再以美元进口海外商品。现在,以人民币直接报价,就需考验我国银行体系的货币操作能力,以及海外出口商对人民币的认知程度了。

人民币的海外认知度,可资借鉴的是人民币在我国周边地区的使用和流通。2008年底,国务院对广东和长三角地区与港澳地区、广西和云南与东盟的货物贸易进行人民币结算试点的决定,这就几乎是一个“水到渠成”的结果,在中越边境的边贸中,早有超过半数的货品用人民币结算。在东亚和东南亚,人民币是可自由兑换的“硬通货”。在东南亚,人民币已经超越日元被誉为“第二美元”。这里广为存在的人民币并非官方互换的结果,乃是旅游者和边贸商带去并“滞留”下的,至于存量有多少?北京师范大学的课题组2007年的估测是:在越南,通过边贸的存量约30亿元,通过旅游的约8亿元,累计就有38亿元。在泰国则主要是游客刷卡和直接购物,约18亿元。当然这都算不得大数字,新加坡与国内交流密切,教育、劳务和旅游等多方面存在人民币跨境需求,估计人民币存新加坡的年均流量为35亿元;港澳地区存量数字自然要大得多,有500余亿元。这些只是存量数字,按通常规律,流量要数倍、数十倍于存量,相对于东盟和港澳地区对人民币的接受度,以人民币结算显然不是个问题。

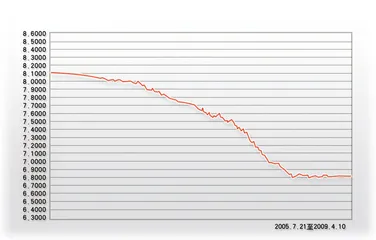

本次上海与珠三角地区的跨境贸易结算,涉及的不仅是与周边地区的贸易,而是囊括了最大贸易伙伴美国和欧盟等所有贸易对象。海外对人民币的了解,最多的还是要通过官方途径。这里,除了人民币几年来稳健升值所带来的公信力,还有人民币如何易得易用、保值增值,这也正是人民币国际化的关键所在。

东南亚的人民币流通只存在于货物交易中,且以人民币计价往往比当地货币贵,兑换点的人民币牌价也较美元更昂贵,原因就在于人民币没有官方兑换渠道,货币也不能自由进出边境。东南亚的人民币难以存入银行,各国银行更缺乏人民币资本运作的渠道,结余下的人民币大多经由地下钱庄,通过泰国和新加坡这样的集散地回流到香港。但即使回流到香港,因为开展人民币业务的限制,香港人民币的存量也相当有限,不能和广州的1.5万亿元相比,更和上海的3万亿元相距悬殊。以这样的存量,外商即使属意于人民币结算,仍只能在小额贸易上,大宗货品根本无法筹措到足够资金。国务院去年发布的“香港金融30条”中,允许香港非金融性企业发行以人民币计价的债券,还在中美经济战略对话中“允许外资法人银行代客买卖人民币债券”,意味着外国人在获得人民币后不必再兑换成本国货币,而是有了持有的渠道。未来海外持有的人民币必将爆炸式增加。

人民币国际化须经历三个阶段,一是以人民币进行贸易结算;二是以人民币进行金融交易计价;三是人民币成为世界储备货币之一。增加海外人民币的存量,再以人民币进行贸易结算,无疑只是第一步。■(文 / 邢海洋) 第一步人民币