乌兰察布的风电发展故事

作者:蒲实 ( 京能集团羊山沟村一带的风电项目预计4月开始运转,电力安装工正在紧张调试线路

)

( 京能集团羊山沟村一带的风电项目预计4月开始运转,电力安装工正在紧张调试线路

)

乌兰察布的风与电

3月中旬,来自西伯利亚的5~6级西北风席卷过乌兰察布,这里的气温下降了8到10摄氏度。乌兰察布市位于内蒙古自治区中部偏西,从地形看恰像一个蓄风的口袋。

从集宁出发向西80公里,是乌兰察布市的察右中旗,辉腾锡勒草原的绝大部分都位于中旗境内。村庄稀稀落落,每隔几公里、十几公里才见得到一个。一路上从未断过的景物,还有电线杆。它们是蒙西电网的组成部分,延伸的电线把电输到农民和牧民家里。这张电网更为重要的用户端是工业用电,察右中旗风电办公室主任王勇告诉本刊记者:“在乌兰察布蒙西电网的供网结构中,重工业高载能企业消费着电网中67%的电。”

察右中旗面积4200平方公里,人口17万,并不是一个富裕的地方。旗内的桃林酒店已经成为辉腾锡勒草原上风电厂工作人员的半个办公室加宿舍楼。大风的天气里,风机不能发电,草原上的人就下来住。张红义是京能集团一个风电公司管生产经营的,现在收工住在这里,“风把什么东西都吹得摇来晃去,无法吊装塔筒和叶片”。通常情况下,他们就驻扎在风场上,24小时值班。“等到上网发电后,后半夜起床是正常的事情,风正大的时候,没有用电负荷,调度叫停就得起来。”张红义告诉本刊记者。17日早晨,风势有所收敛,他们开着越野车上了草原。

从中旗中心出发,30多公里的路就可以到辉腾锡勒草原。草原的西部村落很少,大片大片的都是风场。王勇告诉我,风机发出的电首先流到塔筒边的升压箱,通过线路到达变电站成为110千伏或220千伏,再汇入草原下面的德胜变电站,通过乌兰察布西南部的卓资山高送变电站,最后进入蒙西网。乌兰察布市发改委副主任、风电办主任郭少军向本刊记者解释说,蒙西网属内蒙古电力公司所有,主干道在乌兰察布,电都通过主干道送往包头、巴彦淖尔、锡林郭勒,在商都、汗海和卓资县接入华北网,卖到周边省市,但主要自产自销。

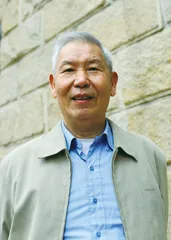

( 陈通谟

)

( 陈通谟

)

实际上,乌兰察布已经有很长的使用风机的历史,郭少军告诉本刊记者,今天,在乌兰察布市的察右后旗、四子王旗和商都,仍然可以找到一家一户的小风机安在房顶上,只有几米来高,是大风机的缩小版本。

继续向山上走,草垛山的村落里已经有人上了灯。村民董迷柱用手臂向远处画了个大大的弧,那大片草地都是村里人共有的。1996年,风场就开始进入他们的视野,“铺电线到重新填上坑的那两个月不能放牧,等到草长出来又是几个月”。董迷柱穿着金风科技的制服,是风电厂的长期临时工,出了故障让他上山去修最方便。在草垛村里,还有五六个像他一样的村民,兼职给风厂做维护和修理。

( 摩托车是风电建设工人的主要交通工具

)

( 摩托车是风电建设工人的主要交通工具

)

作为风电办主任的王勇也常会上山来走走。农民会找他问,风厂永久性征地的价格能不能再高点。“从2005年开始,永久性征地的价格1平方米36元,至今未变。”王勇告诉本刊记者。电厂征地不多,也就是变电站用一点,机坑用一点,其他地方仍然是农牧民的。王勇算了笔账,“10万千瓦的风电厂永久性征地1200亩,风电厂只需要出400万元征地”。

然而最早在乌兰察布发现风并将风能转化为电能的,却是农电部的人。

( 大型风电项目落户羊山沟,当地生态和牧民生活并未被改变 )

( 大型风电项目落户羊山沟,当地生态和牧民生活并未被改变 )

风变电的小风机试验

1976年,当时内蒙古电管局直属的乌盟电业局决定成立风能研究所,由农电处39岁的陈通谟任所长,组建了7个人的小所。陈通谟告诉本刊记者,当时主要考虑了几方面因素:乌兰察布不富裕,资源贫乏,风是明显的优势资源。这里地广人稀,火电网很难深入各地,后山地区的很多农牧户离电网太远。陈通谟调查发现,“在牧区草原上拉电网,一户跟一户之间十几二十公里,一户就得1万到4万元,而且农牧户用电量不大”。风能研究所成立之初的研究方向,就是要解决生活用电问题。

研究所一成立,就研制出100瓦的小风机推广使用。那时候乌兰察布的商都牧机厂也开始研究风机。清华大学电机系的教授王承煦帮商都牧机厂设计了一个小风机。“装上叶片就能发电。”陈通谟回忆说,“一个小风机的价格是600元,比起拉电网要经济得多。”研究所和商都牧机厂就这样产生了合作关系。1976年以后,研究所帮助制造厂研究、开发市场,由于电管局在县以下单位都有农电局,有网络优势,就通过他们来推广。

陈通谟搞了几个试点。第一个试点在商都后旗西苏村,安装了100台初步研制的风机。“试点状况喜忧参半,安装上都能发电。出乎意料的是,过了一段时间,一半转得好,一半不转了,一阵大风,把风机叶片给吹掉了。”但是多数人仍然对此充满希望,“当时内蒙古科委的领导很积极,立专题,搞公关,向区政府反映,拿出钱来搞风机”。陈通谟清楚地记得,科委的领导说,要每年都有些钱投到小风机研究中,直补风机1/3,也就是200元,“这些话都兑现了的”。

风能研究所的第二个试点,是一个独立运行的风电站,在中旗的汗乌拉乡。研究所在这里测风的结果是年平均风速7.8米/秒,适合建风电站。农电处有一定的国家经费,陈通谟就把钱投放到这方面。“十来万元的经费,包括租房、建设、买设备。”那时候是“契约式的用电”,一家只能安装一个15瓦的小灯泡,只能点灯,不能干别的。电站还严格规定了用电时间,天黑给电,定点熄灯。

研究所的人常年蹲点,住在上面。但是试点遇到了问题,首先是设备和技术问题,“发电机发生了故障,叶片断了,蓄电池1~2年后陆续报废,没有经费再买”。管理上也出现了问题,牧民没电时希望用电,有了电就想换大瓦数的灯,悄悄换成了25瓦、100瓦的。“这一换,了不得。农民不交电费,不交维护费,一下子就把小电网拖垮了。”几年后,“这个没有经费、没有编制、没有规章、没有交通工具的试点也就自然消亡了”。试点虽然失败,乌兰察布的名气却一下子在全国打响了。

研究所当时还搞了一个风电村,在商都的达拉孜乡土城村,“每家每户买一台风机,自己爱护、管理”,一家补贴200元。这个试点存在了10年,牧机厂定点维修,厂子一度成为上世纪90年代商都县的“明星企业”,年产销量达到了1万台,上税20万元。2002年,这个小厂被北京人收购后,希望做大做强,开始做大风机的风筒,但始终没有中标,没有订单,直到现在都没有生产。现在的小风机也升级了,成本提高了。陈通谟说,一个达到国家“风光互补”政策要求的风机,需要300瓦的发电机,价位在6000多元,现在补3000元,农牧民也不愿意买。“以前补200元的时候,农民急需用电,是刚性需求”,而现在价格那么高,越来越多的村子通了电,“农牧民不靠风机也能过日子”。

这一轮小风机的尝试,在上世纪80年代被开拓大风场的浪潮盖过。上网大型风场最初产生于80年代后期,其快速的扩张是在本世纪初。

开拓大风场

1978年,美国卡特政府针对世界性石油危机后能源暴涨的严重形势,鼓励发展热电联产和再生能源发电,这引起了中国政府对风电的关注。中国气象局先后于70年代末和80年代末进行了两次全国风能资源调查,给出了全国离地面10米高度层上的风能资源量。

沿海风电厂率先发展,1984年,嵊泗就有风场并网发电了,这促使乌兰察布也开始思考建立大规模上网的风电厂。1986年,由水电部农业司、内蒙古电管局、新疆发改委组成的一支代表团赴美国考察,陈通谟是电管局派出的代表,回国后,他决定“要干大风场,不干农电了”,得到了当时电管局副局长兼总工程师陈文孝的支持。

陈通谟从农电处的处长变为风电科科长,带着风电研究所的人去选址。风电研究所的几个人走遍了呼和宝力根乌拉、锡林浩特市西北、辉腾锡勒草原等风资源丰富的地方,最终选中了4个厂址。

那时候,国内还没有自己的大风机制造商。1989年,电管局花了338万元买了美国USW公司5台进口风机,在朱日和建了第一个风电厂,现在仍在发电。后来陆续成立的3个风厂,分别在辉腾锡勒风电厂、锡林和商都,都是当时内蒙古电管局的国有独资子公司。1997年陈通谟退休的时候,电价是一度0.671元,风厂的利润相当可观,是当地的纳税大户。察右中旗一年的财政收入2000万元,辉腾锡勒风厂就占了800万元。现在的这些电厂名叫北方龙源电厂,由华能控股。北方龙源被看做是内蒙古乃至全国风电行业的“黄埔军校”,很多新成立的风电公司的管理者和工程师都曾是北方龙源的员工。

2002和2003年,是厂网分家和电力体制重组的关键年份,五大电力集团在北京挂牌,全国电厂大洗牌。那一次分家中,只有内蒙古电网仍然保持其区域网的独立。那之后,越来越多的电力企业开始进入内蒙古。华电集团现在是辉腾锡勒最大的风电公司之一。华电辉腾锡勒风力发电有限公司副总经济师卢锦锐告诉本刊记者:“2003年4月,华电集团开始第一次进入内蒙古,铺摊子,建电厂。”其他的几大电力集团也陆续通过“盖火电厂,煤电联产项目,重组蒙能等方式进入”。这些大型的电力集团在风电领域发展很快。“老大哥”北方龙源公司反而显得谨慎,总经理杜亮告诉本刊记者:“2007年我到任时,才8万千瓦,现在发展到21万千瓦,是乌兰察布规模最小的。我们是发展风电最早的,但也是最慢的。”

电业的市场化也使一些民营企业和外资进入到风电市场中来。但是随着后来风电价格降低到成本价每度0.46元以下,这些企业都陆续退出。陈通谟在退休后给企业和乌兰察布市做风能顾问,他讲述了这样几个故事。鲁冠球的琥珀公司三四年前圈了地,测了风,电价一定下来,一算,零利润,还赔,就退出了,转卖给第一梯队。外资也不干了。2002年,瑞士有一个阿达西亚公司,老板叫克劳德,文件已经核准,商务部也给了引资许可,价格也有了,那时的价格是0.558元,地划好了,还是块好地方。最后还缺电网公司“购电协议”,国际上叫PPA,要求电网公司20年以固定电价收购全部的电。陈通谟领他去找电网公司,公司的人说,有红头文件就够了,红头文件比PPA还PPA。克劳德说,不行,要商业合同。瑞士银行的财务专家一分析,中国市场政策变数多,这么大的投资,动辄几亿元,要20%的资本回报率才划算,但在中国做不到。克劳德非常失望,也拒绝转让项目,后来他在乌兰察布逐渐销声匿迹,所做的工作都化为乌有。现在这片地上大唐集团已经装机。

2006年,《可再生资源法》的颁布促进了乌兰察布风电的快速发展。郭少军告诉本刊记者,“装机容量从2006年的60万千瓦扩大到2008年的80万千瓦,预计在2009年达到160万千瓦”。“国家要求火电等电力企业改变能源结构比例,清洁能源比例要达到3%,后来增加到5%。为了完成这个任务,对于大型电力集团来说,赔本也要发展。以华电为例,华电的火电装机是6000万千瓦,风电现在只有30万千瓦,比例仍然很小”。虽然现在这个新能源结构并没有硬性规定,也没有形成市场机制,但是“建场条件优越,电网送出方便的风电场是有限的,提前储备和建设容量适度的风电场是非常必要的。以后有了硬性规定,我们可以从容应对”,京能集团乌兰察布风电公司总经理岳恒飞告诉本刊记者。

在乌兰察布的风电业版图上,几乎只剩下大型的国有电力集团。风电业的人都注意到了这种大规模投资发展模式的特点。“欧美有很多小型的风场,两三个风机,不超过10万千瓦,供一个村子和当地的老百姓使用,就地消化。我们风资源集中的地方,没有人居住,不用电。风场大面积集中起来,发出的电大块往外送,这对电网的要求和冲击都很大。”岳恒飞说。这些大型电力集团下的风电公司虽然快速扩张,前几年却一直见不到利润。华电辉腾锡勒风力发电公司的副总工程师康智俊告诉本刊记者:“前几年风电企业盈利能力有限,算不上银行的优良资产,银行宁愿把款贷给火电都不给风电。”风电发展有其限制性因素。

电价与电网的制约

乌兰察布所有风电业的人都清晰地记得2003年辉腾锡勒风场的特许权招标项目。在这之前,上网价格是国家发改委1995年制定的,每度0.671元。当时有十几家来竞标。京能报了个最低价,0.382元,远远低于成本价,中了。由于在这里没有项目,京能很迫切地想拿下来。华电也是竞标企业之一,卢锦锐和康智俊很无奈。“跟不跟?跟了才能盖,才占领得了这块资源,我们只好认了,在这儿盖不赚钱的项目。”康智俊回忆,“当时竞标的十来个大集团报的价都在0.4~0.5元,都被逼着跟了。华电当时的科研报告已经做好了,测算了一年大致的发电量,得出成本价格是0.47元。为了拿到项目,硬着头皮改了可行性研究报告。这是乌兰察布的一次低于成本价的恶性竞争。这么低的价格,只有大集团撑得住。民营企业、外资企业过来一看,这么低的价格,就跑了,把项目转手卖给了电力集团。

卢锦锐解释说:“因为风机靠天吃饭,所以视风资源情况来决定电价。风资源好的地方,发电就多,像内蒙古一年等效利用小时达到2100小时,给的电价就比较低。沿海定价是0.68元,广东、福建达到0.9元、1元。在这种制度下,价格是一厂一报。不过这一片的电厂都有默契,知道是个什么情况,申报时也都报0.51元,再高了批不下来。”这个价格和0.382元同时存在于市场上。

但是电价也不是完全严格按照风资源来的。“蒙西地区0.51元,蒙东0.54元。”岳恒飞这样形容,“向四周一看,我们被0.54包围了,其实大家风资源都一样。”郭少军举了两个例子。南边浮城县天成风厂,和山西右玉县打交界。站在天成风厂能看到右玉风厂,是中节能公司开发的。天成这边国家定价0.51元,不能开工;而对面的右玉是0.61元,就开了工。河北省上义县的单津河风场与乌兰察布市新河大西坡风场挨着,单津河的国家统一定价是0.54元,大西坡是0.51元,风资源几乎没有差异的两块地方,1度的风电价格差了0.03元。好在由于设备成本的降低,风电成本在0.45~0.46元,0.51元还是赚钱,不过对于这么大的资本投入来说,是微利。

即使微利甚至不赚钱,企业也留在了市场中。因为风电企业都看到了两件利好的事情:增值税改革和信贷优惠。“原来购置设备交一次税,发电交一次税。现在购置设备的税可以抵掉卖电的税,也就是只交卖电的增值税。一个10万千瓦的风厂,设备需要6个亿,按8.5%的税率,相当于抵掉5000多万元,变电站的电器设备也抵掉了。”康智俊分析。在增值税转型中受损的是地方政府。风电办的王勇也算了笔账:“风电业作为资本密集型产业,对地方的主要好处在财政拉动,但是增值税转型,使得对地方政府的好处和意义都不再有了。一个10万千瓦的风厂设备进项税将近1.5亿元,设备使用15年,增值税1000万元。现在增值税和进项税相抵,15年后才能抵消完,地方政府才开始有增值税。”“以前风电发展地方政府跑得很积极,现在没什么积极性了。”郭少军和王勇看法一致。

另一个对风电企业有利的因素是银行贷款优惠。岳恒飞的风电公司今年贷款40个亿。“金融危机后国家的财政投入,发展新能源大的政策导向很明确,所以银行也积极起来,贷款利率由8%降到6%。京能今年贷款40个亿,意味着一年在利息上就能省下8000万元。”相比之下,北方龙源的总经理杜亮更谨慎,持观望态度:“行业周期多长,企业的资金能够撑多久,有很多不确定。我们毕竟不是全资控股公司,还是立足风电公司自身的发展,资产负债率不能太高。”

清洁发展机制也给风电企业一笔资金的补充。由于中国没有减排义务,碳交易可以卖给国外。华电卖给了一家意大利的电力公司,每吨碳价8.5欧元,1度电的减排量能卖到0.07~0.08元钱,一年多收2100万元。“碳交易市场上,承担减排义务的国家很多,减排量资源有限,所以能卖个好价钱。”康智俊分析。

而从根本上制约风电企业发展的,还是电网,这几乎是内蒙古风电企业公认的限制性因素。“电网没有库存、积压,产供销同时发生,永远不会亏钱。窝电窝的是发电企业,亏的也是它们。金融危机下,许多电厂都不能正常开工。”陈通谟说。岳恒飞也说:“随着经济形势的下滑,网上用电量大幅度下降,风电场限负荷的问题今年尤为突出,特别是冬季供热期间,为了保证供热温度,热电厂的供电负荷不能大幅度下降,而网上又没有用电负荷,只能限风电负荷。而冬季恰恰是风资源较好的时间,限电损失较大。”

风电的发展需要解决送电通道问题。由于风电的不稳定性,在现有的技术条件下,风电负荷不能超过电网的10%。蒙西网作为局域网,装机容量和华北网相比,非常有限。“如果和华北网以及国家的其他电网相连,把清洁能源外输到其他省份去,风电的输出问题就容易解决。”郭少军分析,“归根到底,这是一个技术问题”,取决于电网的升级改造。然而蒙西电网一旦改变了区域网属性,也不会是一个单纯的技术问题,至少“自治区政府的财政税收会减少,自治区政府对电价的控制力会减弱”。■ 故事电力发展能源风电乌兰察布郭少军