镜头下那些西藏往事

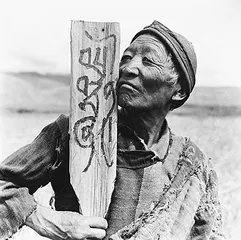

作者:曾焱 ( 《桑登分到了土地》 1959年·拉萨·蓝志贵摄 )

( 《桑登分到了土地》 1959年·拉萨·蓝志贵摄 )

最早进藏的一批新中国摄影人

西藏现代摄影史研究者黄建鹏,从20世纪90年代开始寻找和收藏关于西藏的原版银盐纸基照片。他说自己第一次看到蓝志贵这批作品是在1990年,一见之下非常震撼,他简直不敢相信上千张底片竟然历经几十年如此完整地保存下来。当时他还是南京师范大学美术系摄影专业的学生,以后的日子里,每当他在图书馆里研究那些国外摄影大师作品的时候,都会回想起这批早年的西藏影像。“即使在50年后的今天,当我们在暗房中对那些原底片进行放大的时候,心中仍然感到震撼。由于他对这些底片的专业冲洗和认真保护,我们有幸看到‘还原了50年前西藏的影像’,它们是我们所能见到的最系统的早期西藏影像,也将成为中国摄影史上最重要的影像之一。这些用120德国禄莱福莱克斯专业相机拍摄的底片,共保存下来1000多张,这些底片几乎记录了风云变幻20年间西藏发生的所有重大事件。”

蓝志贵的老家在重庆,巴县白市驿。1938年修了军用机场,白市驿镇就成了美国空军飞虎队司令部的驻扎地。七八岁的蓝志贵常能看到盟军记者背着相机出出进进,他们拍军队和飞行员,也喜欢到村里来拍当地民俗。原来拍照片能够把自己舍不得忘记的人和事都保存下来——这是蓝志贵少年时所得到的关于摄影的最早感受。

1945年蓝志贵14岁,爱上拍照的他被亲戚引荐到重庆皇宫照相馆当了学徒。当年这是重庆最有名的三家照相馆之一,老板从南京逃难过来,技术不错也见过世面,照相馆里常有大人物来拍照。1949年11月,重庆已经解放,解放军西南军区18军军长张国华和政委谭冠三一行人也到皇宫来照相,满师不久的蓝志贵和另外两个年轻技师都积极要求参军,当场就被批准了。那两个技师,就是后来和蓝志贵一批进藏的罗伟、胡轮翔。1951年7月,蓝志贵以随军“拍摄员”的身份跟随18军进藏,成为新中国成立后第一批拍摄西藏的摄影人。这一去就是20年。

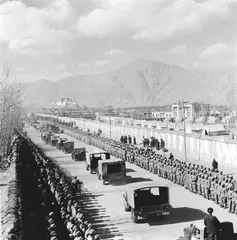

正式进军西藏途中,蓝志贵作为拍摄员完成的第一张照片是《翻越泥巴山》,部队呈“之”字形沿山攀入云霄,行军的壮阔和艰难被以一种富于绘画感的优美形式表现出来。拍完这张照片蓝志贵就病倒了,部队把他留在一个藏族老阿妈家里养病,病好后跟着后方部队一路修康藏公路,直到1954年12月底通车跟随车队进入拉萨。1954年12月23日,在举行通车典礼的前两天,他拍下了汽车开进拉萨的最早一张照片——《汽车第一次进拉萨》。蓝志贵记得,他跟部队走的是中路,从甘孜出发,经德格,过金沙江、铜鼓、昌都、波密,再进入拉萨,中间要翻两座大雪山。行军路上冲洗底片很困难。当时每个人发一块雨披,白天行军用来遮雨,晚上两块雨披能搭一个帐篷。雨披在拍摄员手里还有另外一个用处:两块合拢来就是临时暗室,吃饭的锅碗瓢盆充做洗印工具,用来定影、显影。他每次冲三个卷,大概要折腾十几分钟。

( 珞巴人群像

1956年 ·察隅·蓝志贵 摄

1956年,蓝志贵主动要求到察隅采访报道边防部队。工作之余,当时只有20多岁的蓝志贵对察隅地区“少数民族中的少数民族”充满了好奇,拍摄了许多风光照和民俗照。

“珞巴”是藏语“南方人”的意思,他们居住在中印边境的高山峡谷地区。蓝志贵说,在珞巴人的传说中,汉人是哥哥,他们是弟弟,哥哥很聪明到内地发展去了。边防部队驻扎到察隅后,珞巴人走出深山来看望他们,每次都来五六十人,一住就是一个月。

蓝志贵至今记得当时珞巴人生活的细节:“部队送给他们一头牛,他们把牛杀了,平均分给每个人,一个多小时就能吃光。”而他所拍摄的这张珞巴男子的群像是世界上关于珞巴人最早的影像资料之一:珞巴人随身携带弓箭是他们的民族习惯,箭不长,但是箭头涂着藏药。 )

( 珞巴人群像

1956年 ·察隅·蓝志贵 摄

1956年,蓝志贵主动要求到察隅采访报道边防部队。工作之余,当时只有20多岁的蓝志贵对察隅地区“少数民族中的少数民族”充满了好奇,拍摄了许多风光照和民俗照。

“珞巴”是藏语“南方人”的意思,他们居住在中印边境的高山峡谷地区。蓝志贵说,在珞巴人的传说中,汉人是哥哥,他们是弟弟,哥哥很聪明到内地发展去了。边防部队驻扎到察隅后,珞巴人走出深山来看望他们,每次都来五六十人,一住就是一个月。

蓝志贵至今记得当时珞巴人生活的细节:“部队送给他们一头牛,他们把牛杀了,平均分给每个人,一个多小时就能吃光。”而他所拍摄的这张珞巴男子的群像是世界上关于珞巴人最早的影像资料之一:珞巴人随身携带弓箭是他们的民族习惯,箭不长,但是箭头涂着藏药。 )

《汽车第一次进拉萨》是用一台120德国禄莱福莱克斯相机拍的,影像比当时其他很多拍摄员和摄影记者的作品都清晰。能用上这样的相机,是蓝志贵运气好。1953年他跟西藏军区组织的参观团去朝鲜战场参观,路过重庆时西南军区总司令贺龙接见了他们。蓝志贵在现场拍照,用的是一部16片的蔡司相机,闪灯泡老打不燃,贺龙就说:“蓝小鬼,你那个照相机过时了,打不燃了,叫你们宣传部长夏川买一个新的嘛,能跟上时代,你那个过时了。”回到拉萨后,蓝志贵果真就领到了一台莱卡M3,还有一台120德国禄莱福莱克斯。以后的大部分作品,他都是用这台120德国相机拍下来的。

民主改革和汉藏爱情

( 昌都八宿县然乌小学

1956年 ·然乌湖旁·蓝志贵 摄

1956年,驻地在察隅的蓝志贵与邮政员一起骑马走了7天才到达美丽的然乌湖。然乌湖的风景至今让他念念不忘,人在下面走,就能看到不远处的雪崩,雪就像一朵一朵的棉花非常好看。当时还传说然乌湖里有水怪,蓝志贵遇到了一个七八十岁的藏族大爷,手里拿着一个长型的化石,“他说很珍贵,不让我摸,说是水怪的蛋”。

蓝志贵说,因为教室的房间小,上大课时候,老师就带着学生们坐在平坦的房顶上。从照片上看,像是一堂“户外活动课”,背景就是连绵的雪山和清澈的湖泊。学生的父母都曾是当地农奴。然乌湖农业发达,每年都丰收,学校学费也不高,普通人家都有能力送孩子来上学。当时每个学生都拿着一块木板,用特制的木炭笔在上面写,然后再擦掉,跟现在用的黑板是一个道理。 )

( 昌都八宿县然乌小学

1956年 ·然乌湖旁·蓝志贵 摄

1956年,驻地在察隅的蓝志贵与邮政员一起骑马走了7天才到达美丽的然乌湖。然乌湖的风景至今让他念念不忘,人在下面走,就能看到不远处的雪崩,雪就像一朵一朵的棉花非常好看。当时还传说然乌湖里有水怪,蓝志贵遇到了一个七八十岁的藏族大爷,手里拿着一个长型的化石,“他说很珍贵,不让我摸,说是水怪的蛋”。

蓝志贵说,因为教室的房间小,上大课时候,老师就带着学生们坐在平坦的房顶上。从照片上看,像是一堂“户外活动课”,背景就是连绵的雪山和清澈的湖泊。学生的父母都曾是当地农奴。然乌湖农业发达,每年都丰收,学校学费也不高,普通人家都有能力送孩子来上学。当时每个学生都拿着一块木板,用特制的木炭笔在上面写,然后再擦掉,跟现在用的黑板是一个道理。 )

1959年6月,蓝志贵跟着民主改革工作队第一次进入山南。在山南半年多,他拍了1000多张珍贵图片,为民主改革留下了丰富的影像记录。他去的那个县叫拉加里,1965年后改成现在的名字——曲松。蓝志贵回忆:“民主改革前山南地区有很多大卡(庄园),几乎每个县都是某个大贵族的庄园,县的名字也就是领主的名字。农奴出去说自己属于哪个领主,别人就知道他是哪里人了。”拉加里的领主朗杰加措人称“山南王”,是吐蕃松赞干布和文成公主的后裔,在旧西藏地位很高。这个朗杰加措参加了叛乱,按照1959年6月28日西藏自治区筹委会第二次会议通过的《关于西藏全区进行民主改革的决议》,对这类领主的土地要实行谁种谁收,解放庄园里的朗生(也就是家奴),废除农奴对农奴主的人身依附关系。蓝志贵他们工作队在拉加里做的就是这样的工作。朗杰加措是大领主,王府卡里面的朗生就有五六十个,这些完全没有人身自由的农奴对领主很惧怕,发动工作开始很有难度。

到拉加里没多久,蓝志贵在街头就遇到了一个身世很苦的老农奴,名叫桑登。蓝志贵回忆说,1961年电影《农奴》出来后,他立刻觉得桑登简直就是现实生活里的“强巴”。大约是1959年6月的某一天,蓝志贵在王府卡附近看见正在乞讨的桑登,50多岁的样子,衣衫褴褛,两条腿蜷缩着不能站立。旁边有藏人告诉蓝志贵,这是当地最苦的一个流浪农奴,被人罚戴木头死脚镣这样的重刑,白天在街上乞讨,晚上住在一张破帐篷里,没有家人。旧西藏关押犯人不给吃的,犯人要戴着脚镣上街乞讨,蓝志贵猜想桑登曾经就是这样一个犯人。他很难忘记那个场面,拿起相机为桑登拍了一张照片。拉加里的民主改革开始后,桑登的腿治好了,站在路边欢迎平叛的解放军,又和其他农奴一样分到了自己的田。他心里很感动,但是说不出来,那样一种复杂真实的表情被蓝志贵拍进了50年后仍然打动观者的作品《桑登分到了土地》。蓝志贵告诉我,老人手中的木牌上面写的是藏文“桑登田”几个字,他会把这块木牌钉在自己分到的田界上。

( 晚 景

1961年 ·山南·蓝志贵 摄

当时西藏地区的生活物资还比较匮乏,为了保证市场供应,部队不允许战士们购买太多牙膏、牙刷之类的生活用品。蓝志贵说,当时胶卷都是用大洋买的,他工资中有一部分是大洋,不能买生活用品,就都买了胶卷。因此,除了本职的宣传、拍摄任务之外,蓝志贵还有充裕的胶卷来表达他个人的思考和感受。

《晚景》拍摄于1961年,蓝志贵再次回到了拉加里王府,拍摄一位藏族老人在马棚席地而坐,手里做着针线活儿。这是蓝志贵最喜欢的作品之一,拍这张照片时距离他1951年随军入藏已经10年,前一年他刚刚娶了藏族姑娘拉宗卓玛。蓝志贵说,他这时已经把西藏当成了自己的第二故乡。 )

( 晚 景

1961年 ·山南·蓝志贵 摄

当时西藏地区的生活物资还比较匮乏,为了保证市场供应,部队不允许战士们购买太多牙膏、牙刷之类的生活用品。蓝志贵说,当时胶卷都是用大洋买的,他工资中有一部分是大洋,不能买生活用品,就都买了胶卷。因此,除了本职的宣传、拍摄任务之外,蓝志贵还有充裕的胶卷来表达他个人的思考和感受。

《晚景》拍摄于1961年,蓝志贵再次回到了拉加里王府,拍摄一位藏族老人在马棚席地而坐,手里做着针线活儿。这是蓝志贵最喜欢的作品之一,拍这张照片时距离他1951年随军入藏已经10年,前一年他刚刚娶了藏族姑娘拉宗卓玛。蓝志贵说,他这时已经把西藏当成了自己的第二故乡。 )

《丈量分得的土地》是蓝志贵民主改革期间拍摄的另一张代表作品,画面上是几个被解放了的农奴正在丈量土地,他们手里的尺子是用绳子和布带做的。影像的丰富信息,为历史存留了细节。

蓝志贵的爱情也在拉加里的民主改革中萌生了。工作队有个藏族女干部拉宗卓玛,汉名叫何桂仙,她是生在云南德钦地区的藏族孤儿,十几岁被解放军送到北京中央民族大学学习,毕业后就到西藏参加民主改革。1959年7月他们一起在拉加里工作,有一次工作队组织王府的农奴游行,走在队伍里面的卓玛可能是觉得灰尘太大,用一条纱巾把脸蒙上了。游行结束后,蓝志贵找到她说:你不应该这样,要和群众打成一片。他们这样认识了,心里慢慢喜欢对方,谁都没有说出来。后来拉宗卓玛被派到最偏远的金宗区当区长,蓝志贵想去看她,路上要穿过三个县境,再翻越一座贡阿拉山。一路上到处都是叛匪被击溃后丢弃的马匹,蓝志贵担心卓玛的安全,骑行五天四夜,一路换了4匹马,饿了就用茶叶换藏民的鸡蛋,有一天居然吃了30多个鸡蛋。等他赶到区里,卓玛下乡去了,他又打马往山那边去找她,半路上两个人不期而遇。那个场景,蓝志贵至今记得:“我骑的是一匹黄马,她骑了一匹白马,身上挎一把手枪,又漂亮又神气。我拿出相机为我们自拍了一张合影。我们逆光站立,画面和光线都美极了。那是我这一生中拍得最好的照片。”相聚不到半天,蓝志贵又骑马往回赶。不过从这一天开始他们恋爱了,1960年民主改革胜利,他们也在拉萨完婚。

( 援建西藏的第一批砖瓦厂

1956年 ·察隅·蓝志贵 摄

蓝志贵还记得刚到察隅的时候,看到藏族人住的房子,“就是用简单木料搭一个木架子屋顶,盖上草或者用石头和土坯砌成,天一下雨,房子里就漏”。人民解放军见藏民房屋简陋,就教他们烧制砖瓦,用砖瓦盖房子。

蓝志贵说,藏民中从前流传着一句俗语,“汉人不能交朋友,石头不能当枕头”,但是通过与人民解放军的倾心相交,他们的关系变得很密切。包括蓝志贵在内的战士们都学会了藏语,平时见到藏民时,年纪大的就叫阿爸阿妈,年纪轻的喊阿哥阿姐,就像一家人。 )

( 援建西藏的第一批砖瓦厂

1956年 ·察隅·蓝志贵 摄

蓝志贵还记得刚到察隅的时候,看到藏族人住的房子,“就是用简单木料搭一个木架子屋顶,盖上草或者用石头和土坯砌成,天一下雨,房子里就漏”。人民解放军见藏民房屋简陋,就教他们烧制砖瓦,用砖瓦盖房子。

蓝志贵说,藏民中从前流传着一句俗语,“汉人不能交朋友,石头不能当枕头”,但是通过与人民解放军的倾心相交,他们的关系变得很密切。包括蓝志贵在内的战士们都学会了藏语,平时见到藏民时,年纪大的就叫阿爸阿妈,年纪轻的喊阿哥阿姐,就像一家人。 )

行走拍摄

蓝志贵说,当年他们一起进藏的摄影同伴20多个,很多人没有留底片,要么寄出去发表了,没采用的基本就烧掉了。1991年西藏文联、西藏摄影家协会选了这些老摄影家中的几个代表,举办袁克忠、蓝志贵、陈郡、林安波、陈忠烈西藏摄影艺术展,当时蓝志贵去组织联络作者来挑选底片放大作品,没想到其中大多数人的底片和原作都很难找到了,十分可惜。

( 蓝志贵与拉宗卓玛(何桂仙)恋爱时的自拍合影 )

( 蓝志贵与拉宗卓玛(何桂仙)恋爱时的自拍合影 )

蓝志贵留下的这些底片,多半是当年发稿挑剩下的,或者是因为不太符合当时政治标准而被报纸杂志退回来的。那些西藏风俗、西藏人物、西藏宗教的照片,现在被学者们认为是带有人文眼光的独特图像资料,他也认为只是出自一个摄影者记录的天性。蓝志贵告诉我,当年他不可能有田野调查或者人文关注这样的概念,不过是因为热爱和对未知的好奇。他总觉得自然万物和人都是有灵性和个性的,这一个肯定不同于那一个,“1954年12月进到拉萨后,我很快就喜欢上了那里的文化、风俗和宗教感,藏人在我眼里也淳朴可爱。有空我就背着相机出门,看到稀奇的东西拍下来,当时就这么一个想法”。

“我在照相馆当学徒的时候,有些老人会把自己年轻时候的照片拿来找我们加洗,我就感觉到,照片是可以记录历史和生命过程的东西。”对于蓝志贵来说,这些底片不仅是他完成的工作任务,而且每一张都有他内心深处的某些东西溶在里面,是他20年西藏岁月的珍贵段落。进藏的行军途中,从昌都到拉萨,后来在拉萨的20年,再后来回到内地这么多年,蓝志贵一直把这些底片保存在身边。他都不记得自己是从什么地方得到那样一个拍电影用的旧胶片箱了,底片被他仔细清理后存放在里面,效果竟然出奇的好,连霉点都没有长过。他用过的黑白胶卷有柯达、爱克发、伊尔福等牌子,冲洗时比较多的时候是使用柯达、伊尔福原液再加上他自己在皇宫照相馆学到的配方,“西藏的水好,干净清澈,底片冲洗出来后颗粒很细”。如今这么多年了,数码输出影像已经变得很普遍,蓝志贵仍然坚持他这些黑白底片只能用银盐纸基这种方式来放大。或许根本无关摄影观念,这更多是一个老摄影人的情感的坚持,好像只有这样,那些黑白影像才能够承载他记录西藏20年倾注的情感,复原一段原生记忆。

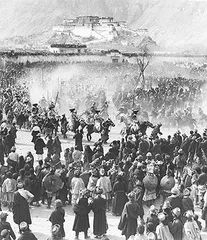

( 《拉萨节日的欢乐》 1958年·拉萨·蓝志贵摄 )

( 《拉萨节日的欢乐》 1958年·拉萨·蓝志贵摄 )

身为记录者的热情,充盈着蓝志贵在西藏的每一天。只要完成了军区领导布置的拍摄任务,他就自己掏钱买胶卷出去拍自己想拍的东西,开始是拍认识的人,后来不认识的人也拍,走的地方越来越多。1955年春天,他甚至不惜力气,把西藏军区军人摄影社一台十几斤重的折叠式人像摄影机背到拉萨药王山上去了,为的就是拍一张拉萨全景。那天天气很好,拉萨城的景象非常清楚,布达拉宫、林卡、八角街这些景物只占了全部画面的1/5,其余都是空旷之地,和现在拍摄的全景照片对比看,拉萨这些年的变化就明显了。据西藏现代摄影史研究者黄建鹏考证,这应该是第一张用4×5大底片拍摄的拉萨全景,两张接片而成,虽然底片没有了,原作还在,是珍贵的历史资料。

蓝志贵拍摄藏历新年传召大法会期间布达拉宫脚下的狂欢场面,用了3年时间反复寻找角度,最后才有了《拉萨节日的欢乐》这张西藏现代摄影史上场面最为宏大的经典代表作。1955年蓝志贵第一次看到“传召大法会”的场面。传召在西藏一年一次,整个仪式过程持续21天,除了三大寺庙的近3万喇嘛集中在大昭寺前诵经,其他还有灯节、元帅点兵、送鬼和赛宝会等宗教活动。其中场面最宏大的是送鬼,蓝志贵就想把它记录下来,他觉得这对后人认识西藏的宗教文化一定很有价值。1956年他不在拉萨,没有拍成。1957年光线不好,他放弃了。到1958年,终于万事俱备。他仔细分析了前两年拍摄的照片,对人群位置的变化和整个仪式的过程都心中有数了。他找好一间民房,经主人同意后爬上屋顶守了6小时,把相机揣在大衣里面拍成了。“凯旋”的古装骑士出场的时候,刚好有一丝阳光从云缝中射出来,照亮广场,他按动了快门。他用的是标准镜头,采用侧逆光突出现场的气氛,画面尽头的布达拉宫和前面的表演人群、观看人群,一起构成了这个历史性的广阔叙事。这张作品发表在1959年第二期《中国摄影》上,经中国摄影大师张印泉亲自放大后,由中国摄影学会选送到民主德国参加“社会主义胜利”国际摄影展,获得了金奖,同年11月12日又在匈牙利布达佩斯第三届国际摄影艺术展览上被授予金奖。中国现代摄影大师庄学本1960年在《中国摄影》杂志上撰文评价这张照片:“作者让滚滚人群中冲出的一队骑士,像卷风般从画面中央掠过,构成了一个圆形的图案,骑士马蹄下扬起的一片轻尘,恰好把主体烘托得更加鲜明,次要的一些人马掩映在尘沙雾气中,使画中人物若隐若现更有涵蓄。”

( 解放军门巴来我家 〉〉

1961年 ·洛隆宗·蓝志贵 摄

“门巴”在藏语里是医生的意思。蓝志贵说,藏民祖辈使用藏药治病,从来没接触过西药,没有抗药性。解放军带来的普通西药对他们也能药到病除,吃了就好。负责摄影的蓝志贵都给藏民治过发烧感冒。当时的西藏还没有医疗诊所,西药在藏民中又树立了“威信”,生病的藏民就会到部队驻地求医。蓝志贵记得,照片上的解放军是连队卫生员,那天他们一起去藏民家给藏民看病。对于蓝志贵来说,这是他的常规工作——“记录军民关系。”天气很冷,他还是坚持带了沉重的三脚架,用很慢的速度拍下了风雪中卫生员与藏民感人地话别的一幕。 )

( 解放军门巴来我家 〉〉

1961年 ·洛隆宗·蓝志贵 摄

“门巴”在藏语里是医生的意思。蓝志贵说,藏民祖辈使用藏药治病,从来没接触过西药,没有抗药性。解放军带来的普通西药对他们也能药到病除,吃了就好。负责摄影的蓝志贵都给藏民治过发烧感冒。当时的西藏还没有医疗诊所,西药在藏民中又树立了“威信”,生病的藏民就会到部队驻地求医。蓝志贵记得,照片上的解放军是连队卫生员,那天他们一起去藏民家给藏民看病。对于蓝志贵来说,这是他的常规工作——“记录军民关系。”天气很冷,他还是坚持带了沉重的三脚架,用很慢的速度拍下了风雪中卫生员与藏民感人地话别的一幕。 )

50年代中期蓝志贵他们开始拍彩色照片。当时西藏和印度有贸易往来,买彩色胶卷比内地容易很多。北京那边的同行买彩卷得通过香港,数量限制比较严格,而他们西藏军区政治部摄影股可以从印度进口很多柯达伊斯曼、德国爱克发的彩色胶卷和彩色套药,个人掏钱买也行。有些彩色胶卷后来过期了,别人不要,蓝志贵也收集起来试着用,因为拉萨气候干燥,胶卷保存期长,他用过期的彩色胶卷也拍出了很好的照片。他记得那时候国内只有《解放军画报》和《人民画报》发彩色照片,新华社发黑白稿,一般不用彩色胶卷拍摄。蓝志贵最早拍摄的一组彩色照片是《两个西藏贵妇人》以及《贵妇人肖像》,1955年用莱卡M3拍的135片。这可能是我们目前能够看到的、中国摄影家镜头下最早有关西藏的彩色照片之一。从1956到1960年,他又陆续拍了《雨过天晴》、《沐浴节在拉萨郊外》、《五好标兵大扎西与藏族少年儿童在一起》等作品,现在保存下来的有20多张。

1956到1960年他拍了很多作品,因为他学会了藏语,可以更加自由地游历和拍摄。他对察隅地区珞巴族、门巴族和人的宝贵记录,就是他1956年在察隅的那段时间。除了完成组织上要求的对边防部队的报道以外,蓝志贵自己钻进山区,拍摄了大量的风光和民俗照片,对珞巴族、门巴族和人的影像记录就是其中的重要部分。国际学界第一部全面描述珞巴族族群生活的专著是印度学者沙钦·罗伊所写的《珞巴族阿迪人的文化》。罗伊从1948年开始调查,一直延续到1958年。他在1959年出版的这本著作中发表了大量记录早期珞巴族生活的手绘黑白线图,但没有任何纪实摄影图片。中央民族大学美术学院的付爱民在《中国摄影家》2008年第4期上撰文认为,可以确定蓝志贵的这批摄影作品是目前能够找到的最早的影像资料,“不仅是唯一的,也是不可复制的”。文章中他使用了一个词——行走拍摄,对蓝志贵在西藏的状态这是很准确的描述。■

( 在成都过退休生活的蓝志贵(摄于2007年) )

( 在成都过退休生活的蓝志贵(摄于2007年) )

(蓝志贵摄影作品于3月21日~31日在中国美术馆展出。在此感谢策展人黄建鹏先生的图片支持)

( 《汽车第一次开到拉萨》 1954年12月23日·蓝志贵摄 ) 镜头西藏拉萨西藏往事相机摄影往事那些摄影镜头

( 《汽车第一次开到拉萨》 1954年12月23日·蓝志贵摄 ) 镜头西藏拉萨西藏往事相机摄影往事那些摄影镜头