艾伯塔的雪总是热的

作者:三联生活周刊 ( 加拿大落基山脉的冬季是一片冰雪的世界

)

( 加拿大落基山脉的冬季是一片冰雪的世界

)

加拿大艾伯塔省(Alberta)议会大楼里陈列着一根古老的权杖,按照大英帝国的传统,权杖是议会有权立法的象征。艾伯塔省建于1905年,当时的议会主席差点忘了这回事,为了能赶上第一届议会开会的时间,他只能随便找个工匠赶制了这根权杖。虽然它看上去很光鲜,但其实杖杆是用一根旧水管做的,上面的各种金光闪闪的饰物分别由下水道塞子、茶杯和抽水马桶浮子等寻常物件扮演。

就是这样一根山寨权杖,竟然一用就是50年。

整个加拿大就像这根权杖,虽然名义上是大英帝国的殖民地,但本质上早就和精致的绅士风格分道扬镳了。比如艾伯塔省的省会埃德蒙顿市(Edmonton),全城几乎就只有这座议会大楼可以算得上是欧洲风格的古典建筑,其余都是一些方方正正的盒子楼,楼间方方正正的马路上跑着方方正正的越野车。艾伯塔人喜欢开大车并不光是为了显摆,确有其实用价值,因为这里冬天漫长,马路上常年积雪,大车不容易打滑。出于环保的考虑,加拿大的城市很少撒盐化雪,而是在马路上撒碎石子,因此加拿大汽车的挡风玻璃经常有裂缝。加拿大的汽车还有一个特点,就是外面都挂着一个插头,冬天发动汽车前必须先通会儿电,为引擎里的机油加温,否则打不着火。

打着了火的汽车,通常都会驶向“西埃德蒙顿商场”。2004年以前,这里是全世界最大的购物广场,或者更准确地说,这是一座建在室内的微型城市。整个商场的总面积高达50万平方米,内有800多间商铺、2万个停车位、100多家餐厅……埃德蒙顿实在是太冷了,人们希望把一切活动都安排在室内进行,所以商场里还建了一个人工湖、一个溜冰场、一条过山车道和一个人工造浪游泳池,甚至还有一个世界最高的室内蹦极台!

正宗的英国绅士估计是不会喜欢这里的,但据说来自第三世界的游客都非常喜欢这个充斥着廉价商品的大卖场。但此时正是隆冬三月,商场里见不到多少游客。除了滑雪,谁会在这么冷的冬天跑到艾伯塔来旅游呢?

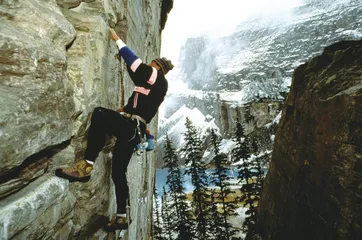

( 落基山脉是著名的攀岩胜地。图为路易斯湖边峭壁的攀登活动

)

( 落基山脉是著名的攀岩胜地。图为路易斯湖边峭壁的攀登活动

)

这个想法真是大错特错了。冬天的艾伯塔充满了一种别样的风情,即使不会滑雪的人,也能在这里找到很多乐趣。

艾伯塔的雪总是热的。

( 马林峡谷

)

( 马林峡谷

)

冬天的落基山

在艾伯塔省旅游,旅馆的房卡是不用还的,因为这个小小的塑料卡片非常有用。

( 贾斯珀国家公园

)

( 贾斯珀国家公园

)

我们从埃德蒙顿出发,向西开4小时,就进入了著名的落基山脉。窗外是零下20℃的寒风,车窗上很快就结起了一层白霜,而这个小卡片,正好用来把霜刮去,让我们好好欣赏冬天的落基山。

落基山脉源于两个板块的激烈对撞,山势陡峭。加之这里河流众多、沟壑纵横,看上去和云南西部的三江并流地区很像。但是在冬天,从山脚到山顶都被白雪覆盖住了,正可谓“白茫茫一片大地真干净”。因为纬度较高,只有在海拔2200米以下才能见到森林。这里的树看上去大同小异,90%以上都是松柏,其间夹杂着少量的白桦和白杨,这一点和云南很不一样。

( 在麦克默里堡看到的北极光都是绿色的 )

( 在麦克默里堡看到的北极光都是绿色的 )

另一个明显的区别就是公路。加拿大政府出资修建了一条高标准的93号高速公路,俗称“冰原大道”,纵贯整个落基山脉,为游客舒适安全地进入落基山提供了可能性。这条公路每隔几公里就设有一座天桥或者地洞,为的是让野生动物们安全地穿越。曾经有人担心野狼们会守在这些交通要道处,捕杀过往的麋鹿和野兔,但生态学家们至今也没找到足够的数据支持这一说法,也许动物之间有它们自己的行为准则吧。

落基山之行的第一站是贾斯珀国家公园(Jasper National Park)。这座公园建立于1907年,1984年被联合国教科文组织评为世界自然遗产。公园的中心是贾斯珀镇,小镇建在一座三角形的山峰之下,山体呈现出迷人的金黄色,被称为“金字塔山”。镇上居民几乎都以旅游业为生,可算是加拿大版的“靠山吃山”。

“贾斯珀国家公园最大的特点就是不管理,放任自流。”职业导游克里格介绍说,“整座公园占地1.0878万平方公里,是北美第二大国家公园,但却只有5%的面积允许游客进入,其余的都常年封山,任凭大自然随意处置。”

“那边好像着火了!”小镇不远处的森林里隐隐冒出一股烟雾。

“那火是故意放的,为的是保护贾斯珀镇。”

原来,贾斯珀国家公园以前非常重视防火,任何小火都会迅速组织人力将其扑灭,但几年前这里着过一次大火,烧掉了大片的森林,直接威胁到了贾斯珀镇居民的安全。这次大火让公园管理人员意识到从前的办法是不对的,森林大火其实是大自然自我更新的办法。如果总不着火,大树间的小树枝得不到清除,火势便很容易蔓延到树冠,并迅速失去控制。

“现在我们对森林大火基本上不去理睬,任由它烧,甚至还会主动在居民区周边人工放火,烧掉小树枝,保护居民的财产安全。”克里格随手捡起一个松球补充道,“像这样的松果,必须经历50℃以上的高温才会开裂,里面的种子才会被释放出来,长出新的树苗。”

克里格带我们去徒步,特意叮嘱我们换上特制的高帮雪鞋,再绑上专为雪地行走设计的带钉子的鞋底。其实钉鞋并不必要,这里的雪虽然很厚,但却一点也不滑,踩上去嘎吱嘎吱的,很好听。落基山地区空气干燥,温度低,下的雪都是粉雪,像沙子一样,摩擦力很大,滑雪者很容易控制自己的速度和方向,所以加拿大落基山地区的滑雪场世界闻名。

也许是因为空气干燥的缘故,虽然室外气温在零下15℃左右,但一点也不觉得冷。在车子里待久了,出来深吸一口干净清冽的冷空气,反而觉得神清气爽、快意无限。一行人在克里格的带领下,沿着一条山道,嘎吱嘎吱地向马林峡谷(Maligne Canyon)进发。沿途林木茂盛,可以想象夏天绿树成荫的美景,但冬天的北方森林一片白雪皑皑,却也别有一番滋味。走着走着,竟然看到一条流动着的小溪,溪水清澈见底,完全可以放心饮用。

“这里有很多暗河,土壤为河水保温,所以不会结冰。”克里格解释说,“一旦遇到缝隙,暗河水就流出来,汇成小溪,所以山里的很多溪水常年都不结冰。”

顺着这条小溪走到马林峡谷的底部,发现这里的水反而结了一层厚厚的冰,人可以放心地在上面行走。马林峡谷只有十几米深,但胜在狭窄,最窄处只有2~3米宽。夏天的时候谷底水流湍急,独木舟也不能通行,游客只能从上面俯视,体会不到峡谷的幽深,只有那些不怕冷的游客才有福享受到谷底行走的乐趣。

峡谷还有两处瀑布,夏天的时候看不出有多好,但到了冬天就变成了冰瀑,冰体呈现出美丽的蓝色,非常迷人。“冰瀑布之所以呈蓝色,是因为这里太冷了,雪花直接被冻成了冰,雪花里的无数微小气泡便冻在了冰里,把短波长的光线反射了出来。”克里格解释说,“冰川之所以呈现蓝色,也是这个原因。”

这样的冰瀑,在云南西藏并不少见。马林峡谷的冰瀑虽小,但胜在容易接近,又有专业的向导负责解说,让游客在欣赏美景的同时学到知识,这就是生态旅游的魅力吧。

第二天,我们终于看到了克里格所说的蓝色冰川。车子离开贾斯珀镇,顺着冰原大道向南进发,翻过一个山口,眼前出现了一片白茫茫的平原。但仔细看就能发现,有一处积不住雪的峭壁在阳光下发出了耀眼的蓝光,在白色背景下显得格外醒目。

原来,这里就是著名的哥伦比亚冰原。冰原这个概念有着严格的定义,必须是常年结冰、并且供养着超过三条冰川的地方才能称为冰原。哥伦比亚冰原供养着无数条冰川,它们有的向东流向大西洋,有的向西流向太平洋,也有的向北直奔北冰洋,所以这个冰原是世界上罕见的同时向三大洋供水的冰原,对于调节地球的生态系统具有重要的意义。

“随着全球气候变化,哥伦比亚冰原正在不断退化。”克里格说,“这几年加拿大的冬天气温越来越高,艾伯塔境内的河流水量大增,短期看似乎是件好事,但大家心里都明白,这样的好事持续不了太久。一旦冰原的冰全部融化掉了,艾伯塔就没水了。”

河流是艾伯塔省的命脉。省内河流众多,盛产水獭,这种小型啮齿动物好比是梁山好汉,善于建造堤坝,用水把它们的窝围在中间保护起来。艾伯塔省境内偶尔还能见到水獭活动的痕迹,经它们一手打造的“水泊梁山”就是一个微观生态圈,吸引了很多动物在附近生活。水獭的皮毛非常柔软,适合用来做围脖和帽子,当年欧洲的贵妇们把全欧洲的水獭都消耗光了之后,皮毛商人们便来加拿大寻找新的“货源”。这些商人是最先进入加拿大西部的欧洲殖民者,埃德蒙顿最早就是一个水獭皮的交易市场。

加拿大殖民者们吸取了美国殖民者的教训,在西征过程中没有和当地印第安部落发生暴力冲突,而是通过谈判的办法征用了大批原属于印第安人的土地。但是,这些贪得无厌的商人们大肆捕杀水獭,对当地的生态系统带来了毁灭性的破坏。

随着白人移民越来越多,人和狼的冲突开始加剧。加拿大政府曾经鼓励猎人打狼,结果造成狼群数量的急剧下降。狼少了,麋鹿便多了起来。麋鹿喜欢吃白杨树皮,因为白杨树不喜欢阳光中的紫外线,分泌出一层富含碳水化合物的树皮用来遮挡阳光。这层树皮被啃光后,白杨树便也活不下去了,这就是白杨树的数量为什么远远小于桦树和松柏的原因之一。

落基山脉是学习生态学的最佳课堂。这里气温低,动植物生长缓慢,大自然的平衡系统十分脆弱,稍有不慎就会打破原有的平衡,对生态环境造成无法弥补的破坏。

我们的旅游车沿着冰原大道向南行驶了两小时后,便来到了著名的路易斯湖(Lake Louise)。如果说落基山脉是一条龙的话,那么路易斯湖就是龙的眼珠。这个湖是19世纪一名加拿大地质勘探员偶然发现的,它坐落在群山环抱之中,虽然总面积只有0.8平方公里,但湖水深达80多米,在阳光的照耀下呈现出蓝绿色的光泽,异常美丽。为了讨好当时的加拿大总督,艾伯塔省决定以总督美丽的妻子路易斯的名字命名该湖。这位路易斯女士是英国维多利亚女王的第4个女儿,在嫁给加拿大总督之前姓艾伯塔。不用说,艾伯塔省的名字也是从她这里来的。

大概只有夏天来这里才能欣赏到路易斯湖的美丽。冬天的时候,整个湖面全部结冰,上面铺着厚厚的一层白雪,和周围的雪山融为一体,分不出哪里是湖的边界。好动的加拿大人在湖面上扫出一个冰场,玩起了冰球。原本沿湖修建的步道变成了雪道,越野滑雪的爱好者可以在这里过足瘾。如果你既不会滑冰也不会滑雪,则可以乘坐马拉雪橇在雪地里畅游,欣赏这只有冬天才能见到的神奇景象。

路易斯湖属于班夫国家公园(Banff National Park)的地界。这座国家公园建于1885年,是加拿大最早的国家公园。19世纪时人们还缺乏环保意识,班夫的建立缘于加拿大太平洋铁路的建筑工人在这里发现了温泉,引来大批商人试图把这里开发成旅游胜地。加拿大政府为了不让商人们互相打架,干脆宣布所有温泉的所有权均在国家,班夫国家公园就这么稀里糊涂地成立了。100多年后,班夫已经成为加拿大落基山脉中最大最成熟的市镇,每年吸引将近200万名来自世界各地的游客来此度假。为了保护环境,艾伯塔省政府专门颁布法令,规定班夫镇的常住居民总数不能超过8000名,这就防止了班夫镇发生诸如丽江那样人满为患的情况。

班夫镇所有建筑的高度都不超过周围树的高度,好让野生动物在远处看不到它们。唯一的例外是建在一座山坡上的班夫菲尔梦温泉酒店(The Fairmont Banff Springs),这座古老的仿苏格兰城堡式建筑拥有传奇般的历史,游客在这里可以享受到通常只有大城市才能享受到的优质服务。事实上,整个落基山脉的酒店服务标准都非常高,导游全部是精通生态学或者地质学的专家。只有这样才能吸引到那些高素质的游客,让他们体验到大自然的真正魅力。

雪中的北方森林

从埃德蒙顿市向北,沿着63号高速公路走425公里,就来到了麦克默里堡(Fort McMurray)。名字里有个“堡”字是加拿大城市的惯例,因为白人殖民者总会在聚居地周边建造一圈堡垒,防止印第安人的袭击。

如果说埃德蒙顿市像一座大卖场,那么麦克默里堡就像是一处被废弃的工地。这里是艾伯塔省油砂田的开采中心,路边到处停放着挖土机和运货卡车,但看上去似乎很久没有被使用过了。进入市区,路两旁除了居民楼、加油站和廉价饭馆,再也看不到别的建筑。市里唯一的百货商场门前有一群黑皮肤的工人在等班车,毫无疑问,他们是在油砂田工作的移民工。

“去年油价100多美元的时候,我们这里繁荣极了。”导游约翰介绍说,“可是现在油价下跌,很多油田都停工了,工人们没了工作,只好回老家。”

油砂是艾伯塔省的经济命脉,该省1/3的财政收入来自油砂田,所以艾伯塔省一直是加拿大最富的省,也是唯一不收消费税的省。艾伯塔省的油砂田是世界上已知的最大的油田,探明储量高达1.7万亿桶,可开采储量也有近3000亿桶。艾伯塔人一直以拥有取之不尽的黑金矿而自豪,但现在他们的日子正变得越来越不好过了。不但世界油价直线下跌,就连环保主义者也找上门来。《美国国家地理》杂志今年3月份出版的一期中专门有一篇关于艾伯塔省油砂田的报道,引用环保主义者的话,称油砂是“世界上最肮脏的石油”。

其实,油砂的前身是干净的原油。由于地壳运动的关系,原本储存在南方的优质原油被向北推到了艾伯塔省,并在这一过程中被推向地层上方,和沙子掺杂在了一起。最后,在细菌和水的共同作用下,原本液态的原油变成了黏稠的沥青。艾伯塔省的油砂埋藏很浅,很多地方甚至已经渗出了地面。印第安原住民很早就发现了沥青,并用它来密封独木舟。当然,作为建筑材料的沥青价值不高,必须把它变成汽油才能赚大钱,但这个过程显然需要耗费更多的能源,成本比液态原油要高很多。

麦克默里堡有一个“油砂田探寻中心”,为我们展示了油砂的提炼过程。因为埋藏浅,目前的大部分油砂都是通过露天开采的方式取得的。挖砂车是真正的路上“巨无霸”,光是轮胎就有两层楼那么高,每个轮胎造价3.5万美元,每6个月就要更新一次!

挖出来的油砂必须要用大量的沸水冲洗,才能把沥青和沙子分开。从理论上讲,每2吨油砂可以提炼出1桶石油,提炼成本为13~22美元/桶。也就是说,世界原油的价格至少要到每桶40美元的水平才能盈利。很多环保主义者希望油价越高越好,以为只有这样才能给可再生能源腾出盈利空间。可高油价的直接后果却是油砂田的兴旺,这是环保主义者没有想到的。

油砂田遭人诟病的原因有很多。以前环保人士把注意力放在了二氧化碳上,但其实油砂田的二氧化碳更多的是在终端(汽车的汽油消费)产生的,和油砂田本身关系不大。于是,环保主义者便把攻击点转移到了水上,指责油砂田浪费了大量的水资源。但油田方面给出的数字称,已经投产和准备投产的油砂田总耗水量只有阿萨巴斯卡河(Athabasca,流经油田的主要河流)年水量的3%,不会带来太大的影响。环保人士又指出,冲洗油砂后的废水带有大量污染物,必须先被排放到污水池中沉淀。据说污水池已经出现了泄露的情况,带有各种重金属的污水渗透到了河流中,污染了当地水源。但油田方面却坚持认为,自古以来沥青就一直在泄露,河水中发现的有毒物质不是污水池造成的。为了解决这个问题,加拿大政府日前专门成立了一个调查小组,希望找出河水污染的真正元凶。

油砂田还有一个遭人诟病的地方,就是对原始森林的破坏。《美国国家地理》杂志用两幅照片对比了开采前和开采后原始森林的地貌,绝对是触目惊心。但是这本杂志也承认,油砂田毁掉的森林面积仅有390平方公里,不到加拿大北方森林总面积的0.01%。同样,那些家园被征占的印第安人对油田很是不满,但也有不少印第安人因此找到了工作,甚至在印第安人保护区开矿牟利。

这个例子再次说明,如果找不到清洁廉价的可再生能源,能源工业和环保主义者之间的斗争永远不会结束。不管怎样,人类对能源的需求是不会停止的,我们已经不可能回到过去,像原始人那样生活了。

导游约翰曾经和印第安人一起生活过10多年,他带我们深入林区,为我们展示了原始的印第安人是如何生活的。麦克默里堡不属于国家公园,但由于人口稀少,这一地区成为实际意义上的自然保护区。凡是去过亚寒带森林的人都知道,这里的野生动物十分稀少,夏天的时候根本看不到它们。冬天有很多动物都要冬眠,但由于雪的缘故,游客们反而能观察到很多动物留下的痕迹。约翰教我们认识了野兔、松鼠、土狼和麋鹿的脚印,甚至连飞鸟也会在起飞的一刹那在雪地上留下翅膀的痕迹。印第安人通过观察发现,野兔习惯走同一条路线,于是想出一个办法,在发现野兔脚印的地方用铁丝下一个套。野兔被套住后不知道往回退,仍然会继续朝前冲,于是套子就越勒越紧,晚餐的问题就解决啦。

印第安人的一切生活必需品都来自森林。他们用松树干做房梁,用树枝搭窝棚,用“树瘤”做碗,用松香治病,印第安妇女甚至学会了用桦树皮表面分泌的白粉来美容。桦树皮还有个好处就是易燃,约翰教我们怎样用火石和桦树皮引火,并用这个方法在森林里点燃了一堆篝火,大家围坐在篝火旁,一边烤棉花糖一边喝茶聊天,过了一个美好的“印第安式”的下午。

“印第安人的生活不都是像这样安逸平和的。”约翰指着不远处一座像坟头一样高的蚁窝对我们说,“当初印第安人为了争夺领地,彼此间经常发生武力争斗。获胜的一方往往会把战俘绑在蚁窝边上,任由蚂蚁把战俘活活吃掉。”

一个小小的蚁窝提醒我们,原始人的生活并不是都像想象中的那么美好。

我们来到麦克默里堡的主要原因是为了看北极光。顾名思义,北极光只有在北极地区才能看见。天文学家把经常发生北极光的区域称为“北极光盖”,麦克默里堡正好位于北极光盖的边上。

“看到北极光需要四个条件,缺一不可。”约翰解释说,“第一当然是要在北极光盖以内;第二是周围环境必须足够黑;第三是不能有云;第四是太阳风一定要强烈。但是,预测北极光就像预测天气,目前还做不到100%准确。”

观赏北极光最好的季节是每年10月至次年3月。此时正是3月初,月亮在晚上22点30分左右下山,为北极光腾出舞台。22点钟的时候,约翰用车载我们来到位于城郊的北极光观察站,工作人员早已准备好了热茶和小吃,欢迎大家的到来。站长比尔是一个业余天文学爱好者,他用自己拍摄的北极光幻灯片为大家讲述了北极光的故事。原来,古代人一直不知道北极光来自何处,出现过很多不同的解释,比如印第安人就认为北极光是死者的灵魂在天上舞蹈。后来有人试图从科学上解释北极光的成因,却误以为北极光是太阳光被北极冰盖反射后形成的散光。现代理论认为,北极光是太阳发出的粒子被地球磁极引导,进入地球大气层后和气体发生碰撞的结果。

不同的气体原子和太阳风碰撞会产生不同的颜色。氮原子的颜色是粉红色,氧气则会发出绿光。像麦克默里堡这样的位于北极光盖边缘的地方,看到的北极光往往是绿色的,而且只在地平线附近徘徊。要想看到位于头顶的红色北极光,最佳选择是去更北的地方,但这就意味着必须面对更加寒冷的天气。看极光最好是在空旷的地方,没有了森林的遮挡,寒风便肆无忌惮地吹上面颊,原本零下20℃的室外感觉像是零下40℃。

23点30分后,月亮下山了,我们穿着特制的防寒服,扛着三脚架走出门去,在雪地上架好相机准备拍照。这天晚上天空晴朗,看不到一丝云彩,北磁极所在的东北方向一片漆黑,正是观察北极光的最佳时机。谁知我们等了一个多钟头,相机电池的电都被冻没了,却连极光的影子也没看到。

为了让大家有事可做,比尔拿出激光指星笔,教大家认识星座。这里的星座和北京的很不一样,大家熟悉的猎户座半个身体都降到了地平线以下,只露出了腰间那条由三个星星组成的腰带。通常出现在北方天空的北斗七星却升到了头顶偏南的位置,须仰视才见。以前很难见到的一些极北星座,此时却非常醒目。比尔又扛出一架天文望远镜,对准了一颗不起眼的小星星让我们看。镜头里出现了一个明亮的圆球,腰间缠着一条白色腰带。“土星!”大家惊喜地喊出声来。这是大家第一次用肉眼看见土星,以及环绕着它的那条美丽的土星环。

“大家不要气馁,预报说明天将有一股中等强度的太阳风吹过北极,我们明天再来!”比尔为大家鼓劲。

我们决定在麦克默里堡多留一天。第二天白天大家去附近的滑雪场,体验了一下滑轮胎的感觉。这是专门为不会滑雪的人准备的玩法,游客躺在特制的轮胎里从专门的雪道滑下来,速度可以达到每小时40公里,甚至还可以转着圈往下滑,既惊险又安全,大家玩得非常开心。

夜幕再度降临,云层却越积越厚。我们怀着忐忑不安的心情再一次来到北极光观测站。大家吸取了昨天的教训,只派一个人在外放哨,其余的人待在屋里听比尔讲故事。这个比尔很有意思,他没别的爱好,就喜欢天文学,甚至连带着迷上了制作玩具火箭。他每天的工作就是在这里为各国游客讲北极光,同样的故事讲了很多遍,却从来没觉得厌倦。“我喜欢和各国游客交流各种故事,我感觉自己去过很多国家!”比尔说。

正说着,屋外传来消息,北极光出现了!大家迅速跑出门去,果然,北方的云层刚好散去,露出一片透明的天空,北极光恰在此时适时地出现了。那是一条美丽的绿色弧线,强度忽明忽暗,宽度也在缓慢地变化,有时还会扩散成两道弧线,真像是一道通往天堂的拱门。

“终于看到北极光了!”我们在雪地里又唱又跳。比尔特意拿出自制的玩具火箭,把它发射到天空。火箭“嘭”的一声在空中炸开,张开的降落伞在北极光的映照下缓缓下坠。我突然想到,如果今天没有看到北极光,这趟旅行是否就失败了呢?绝不是这样。北极光只是一个借口,让我们得以来到这极北之地,亲身体验一下加拿大人的别样生活,这才是此行的真正目的。

雪总是热的,因为心总是热的。■ 加拿大经济北极光加拿大历史艾伯塔总是艾伯塔省