大桥与直航

作者:邢海洋

“两会”的记者招待会上,温总理“走不动就是爬我也愿意去”的话,令台湾观光类股票闻声狂飙,盘中涨幅近7%,多只股票涨停。当天收盘,台湾加权指数也创下年内新高。温总理关于珠港澳大桥的话,给港股带来了明显提振,恒生指数大涨500余点。

本次经济危机暴露了香港最脆弱的一面。国际金融中心和转口贸易枢纽的双重头衔,无疑意味着双倍的麻烦。银行是香港的支柱产业,这个人口只有690万的城市,金融业资产一度是GDP的6倍。亚洲金融危机后,香港银行业的一大趋势又是混业经营,银行既可经营传统的存贷款业务,也可从事投行的经纪业务,而本次信贷危机,起因就是投行的衍生品。笔者在香港,所到之处,银行业都在坚壁清野:中行对内地投资者基本不予接纳,对“展”申请者要先测试风险承受力;东亚银行要开户者提供资产证明;联交所对投资者身份引入了更为严格的审核;甚至证券公司也不再热衷于对恒生指数等衍生品的推介。“去杠杆化”提高了银行的资产质量,但短期内却只能以业务量的萎缩为代价。

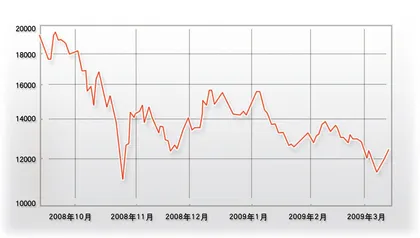

香港银行业的收益中相当一部分来自股票和衍生品的经纪佣金业务,恒生指数的持续下跌带来了交易量的迅速萎缩,凡此种种,银行业的收入便备受打击。去年第四季度,香港金融业及银行业的业务收益分别大幅缩水了58%及45%。而自去年第二季度以来,金融业整体收益就处于下滑中。今年财报季节,最先披露业绩的东亚银行2008年全年盈利仅3900万港元,同比下降了99.1%,一次性减值拨备和交易亏损就分别达35.49亿和12.92亿港元,即使扣除这部分,其经营利润也比2007年下降了17%。金融业是香港的支柱产业,金融业收益大幅下滑直接导致香港第四季度的经济出现2.5%的负增长,并拖累其2008年全年本地生产总值增速刷新了10年来的最低纪录。也许正是基于此,香港财政司司长曾俊华才会对2009年的香港经济忧虑重重,他在新一年度的财政预算案中表示,2009年是艰难的年头,预料2009年香港经济增速将跌回10年前,再次陷入负增长。

除了金融,香港支柱产业还有贸易、物流、旅游和消费,以及地产和建筑,这些行业占香港GDP 56%,占就业人口57%。全球贸易突然熄火,以转口贸易为主的香港贸易所受打击自不待言。实际上,即使没有金融危机,近年来,由于香港码头费用高昂、内地港口的竞争以及内地企业转变出口方式等因素,香港的转口贸易已经受到影响。而两岸直航的开通,两岸原经香港转口的产品,“三通”后将有八成改为直接出口到对岸,香港可能因此损失的贸易额就超过了千亿港元,届时将无可避免地影响香港的物流业。花旗银行曾经发表过一份针对两岸“三通”对香港经济影响的报告,估计因原本打算访问香港的内地人士转往台湾,香港2008年最多将损失占GDP0.2%的旅游业收入,这就相当于25亿港元。花旗进一步评估,至2010年,香港在旅游、贸易和运输的损失,将扩大至GDP的1%,涉及金额达166亿港元。香港旅游发展局也预料,“三通”一旦落实,香港每年会流失150万人次来自台湾的入境不过夜旅客。

本来,无论是官方还是民间,都希望旅游和物流业的负面影响可以通过时间逐步消化,金融危机的突然爆发却加速了香港经济转型的压力。上一次,面对“非典”危机,是中央政府通过“自由行”和《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)等措施,令香港经济出现V型反弹。现在,同样面临危机,且内地与香港面临的问题同样严峻,香港似乎只有靠自己走出危机了。实际上也的确如此,回归后,由于在两岸间,以及在内地与海外世界间扮演着“唯一通道”角色,香港获得了难得的历史机遇,逐步把自己发展成全球性金融和服务业中心。但显然,不断加强的角色定位使它的经济模式愈发虚拟化。而随着内地金融业和服务业的赶上,海外交流的通道再也不限于香港一条,香港需要重新定位了。

记者招待会上,温总理证实了珠港澳大桥融资问题已解决,年底动工。珠港澳大桥横跨珠江口,联通珠海、澳门和香港,建造费用近700亿元人民币。有着25年的规划史却因迟迟不能就融资问题取得一致而无法动工的大桥,当此投资保增长的时候正可用来刺激经济,带动就业。大桥建成后,则可使香港增加游客和货运来源,香港旅游、物流、金融和商业服务都可通过大桥通车得益。至少,凭借着运输费用的降低,珠三角的竞争力也将有所提升,和长三角展开新一轮竞争。■ 银行金融直航大桥转口贸易