攻占总统府:一个时代的终结

作者:李菁 ( 管玉泉 )

( 管玉泉 )

登陆南京

船上没人说话,四周也很安静,黑暗中只听得到“哗啦啦”的划水声。江上没有灯,依稀可以看见对岸有零星的灯光,当时28岁的管玉泉知道,那里便是他和他的部队此次战役的共同目标——南京。35军104师312团3营被选为“先遣突击营”,3营营长管玉泉今天在回忆中还清晰记得,“我们的船是第一批出发的”。

管玉泉当时并没有意识到,他和他的战友们会在日后成为历史性一刻的亲历者。在他记忆中,这一刻应该是1949年4月22日深夜。

表面的安静下,也蕴藏着种种潜在的危险:江上漂满了敌人为阻止进攻而扔下的汽油筒,有的已经爆炸,火光冲天,解放军乘坐的小船必须小心翼翼绕过它们。如今已80岁的孔祥云在回忆中感慨,“只有那时候才体会到,什么叫‘冒着敌人的炮火前进’”。

管玉泉回忆,他率领的部队是在4月22日傍晚开始攻打驻浦口的敌人的,对方只有一个团的兵力,他们很快拿下浦口,这让本来做好了思想准备要与“负隅顽抗”的敌人进行激烈拼搏的战士们很意外。他们后来发现,敌人在江边布满了很多工事,“本来准备死守的”,“没想到他们那么不堪一击”。60年后回忆,管玉泉的口气还充满了鄙夷和不屑。

( 1949年4月23日,人民解放军占领南京总统府 )

( 1949年4月23日,人民解放军占领南京总统府 )

“我们稍一开火,敌人就跑了,连动静也没有。”同为3营战士的徐敏忠回忆。当时副营长还想追击敌人,让他们继续往前侦察一下,在去追击的路上,徐敏忠看到敌人布了很多“绊雷”,不过先头部队已经用石灰标志出来,“敌人更熟悉地形,跑得无影无踪”。

“守浦口的敌人上船跑了,扔下一地东西,枪支弹药、被子衣服等什么都有,我们连长嘱咐大家:敌人丢下来的东西都不能捡,一定要注意隐蔽。”孔祥云是9连卫生员,想起来,他庆幸那位叫郭士秀的连长基于丰富战斗经验而做出的及时提醒,“后面上来的兄弟部队有的去捡那些东西,果然枪关炮从江面的船上打过来,造成一些伤亡”。江面上还有几艘小炮艇,正顺流而逃,一边逃一边向岸上打几炮,“我们也没有还击”。

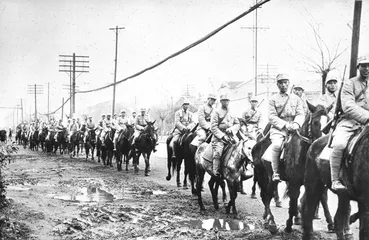

( 1948年12月13日,面对日益逼近的解放军,南京国民党守军加强了巡逻 )

( 1948年12月13日,面对日益逼近的解放军,南京国民党守军加强了巡逻 )

攻下浦口,南京已近在咫尺,可是如何渡江成了难题。江边空空如也,一只船都没有。

找船,成了最紧急的任务。在等待上船的时候,徐敏忠还记得,黑暗中听到一些人在讲话。“有人问:过去了没有?有人回答:过去了,过去了!”徐敏忠说,部队找到了一名老船工,冒着危险把一个侦察连送到对岸找船,这一过程日后也在电影《渡江侦察记》里得到再现。当时这一问一答就是在问侦察连的情况。

( 1949年,解放军某部官兵在总统府院内的留影 )

( 1949年,解放军某部官兵在总统府院内的留影 )

直到深夜,部队才从当地老百姓那里借到些小木船、木盆、稻桶等,准备渡江。船来了之后,徐敏忠还记得:“有个领导问:哪个营在前面?”有人回答:“3营,3营!”“那就3营先上!”

3营是分了两次过的江,过江之顺利也出乎想象。“整个过江,一枪未发。”管玉泉一再强调这一点。到了下关码头,“我站在船头上,到了岸上先跳下来,队伍也跟着哗啦哗啦地跳下船,等着下个命令”。

( 第一批进入总统府的3营通讯员王宝仁 )

( 第一批进入总统府的3营通讯员王宝仁 )

他们已经踏上了南京——旧政权的首都这时天还没亮。

黎明前的总统府

( 总统府“子超楼”内的蒋介石办公室 )

徐敏忠是坐着第一船下来的,他记得,在下关码头上岸后,挹江门附近有块空地,先到的战士就在空地上等第二船。“这时从挹江门里开了辆汽车,师副参谋长张绍安和312团团长王魁泉下来,他们对管营长说:你们的任务是占领总统府和国民党的主要单位。”身为通讯员的徐敏忠还清楚记得,师领导还特地叮嘱管玉泉:敌人已经逃跑,注意不要和工人护卫队发生误会。

管玉泉立即下达任务:兵分四路,枪炮连随营部占领水利部;7连占领空军司令部;8连占领同一大院里的社会部和青年部;“我自己带着9连,直奔总统府”。

所有战士都不知道总统府在哪儿,管玉泉于是在下关找了一位姓孙的市民带路,跑步朝总统府方向而去。“我们是夜间行军,部队很多,一掉队就找不到了,所以得紧跟着。我记得跑得上气不接下气的,一直张着嘴呼吸。”当时任3营9连卫生员的孔祥云回忆。

此时南京城内的守军早已逃得不知踪影,有些零星的残兵、特务。管玉泉记得,就在行进过程中,从营里派来的参谋王友才被冷枪击中牺牲了。

黑暗中,他们被带到一幢紧闭的大门前,管玉泉知道这座大得让他意外的房子就应该是总统府了。“战士们一面拍门,一面喊:‘缴枪不杀!’这时候,门里有人响应:‘我们给你们开门。’”门并没锁,很快有几个人走出来,管玉泉注意到他们没带枪,“有穿军装的,也有穿便装的”,像是留守在这里看门的。但管玉泉还是下令把他们“俘虏”了。

进了总统府,“我的命令很简单,就是让大家把房子搜一遍”,管玉泉回忆。9连连长郭士秀遂逐排下命令。

总统府很大,一进门,战士门先看到墙上挂着一幅巨大的画像,画像上是一身戎装的蒋介石。营部通讯员王宝仁掏出捷克式步枪连打几枪,画像被打了几个窟窿。“我们很恨他!”在杭州的家里向本刊记者回忆这一幕时,80岁的王宝仁似乎还停留在当年的愤怒里。跟在他后面的通信员刘学山也补射了几枪。

在“俘虏”带领下,管玉泉带几个战士登上了总统府的顶楼,旗杆上仍在飘扬的青天白日旗再一次把他们激怒了。“我们恨那旗子恨得要死,我一把上去把旗子扯下来,然后把我们冲锋用的战斗红旗升了上去。”

管玉泉记得,此时已是4月23日上午8点,当红旗在空中飘扬时,他情不自禁地举起胸前的望远镜,向四周远眺。“没想到我这个穷苦出身的人,今天能带领部队首占国民党总统府,虽然未能活捉蒋介石,却也是一件值得自豪的大事。”对总统府,管玉泉印象最深的是,“院子里有个球场,我们上去比划了两下”。很多年后,管玉泉知道那个运动叫“网球”。

“进了总统府我的第一个印象是,国民党的文件怎么像雪片一样,飞得到处都是!”作为管玉泉的通讯员,王宝仁一直紧跟在营长身后,战士们都很兴奋,四处搜索。二层楼里一片狼藉,地上全是报纸或文件。很显然,国民党部队撤离时并没有对总统府进行破坏,所以这些人的印象中,无论蒋介石还是李宗仁的办公室,都保存得比较完整。

徐敏忠此时跟随团部住在水利部,抽空到总统府来参观。“办公室里都是空的,地毯和沙发都是天蓝色的。”徐敏忠记得,他们这些年轻的战士都兴奋得不得了,个个要到蒋总统的办公桌前坐一下,他印象中,蒋介石的那把椅子是可以转动的。会议室里,只有一张长长的桌子,“比较简单”。而孔祥云则记得蒋介石的办公桌和办公椅都非常高,几十年后,他又专程跑到南京总统府去参观,“现在那里布置的桌椅完全和当时的不一样”。王宝仁印象中,总统府里镜子很多,一个战士猛地看到有人影,举枪便射,听到破碎的声音,才知道那是面镜子,而那个人影其实是他自己。

总统府几日

蒋介石办公室所在的“子超楼”门口有站岗的,并不允许人员随便出入。对驻在里面的战士来说,徐敏忠对纪律之严格也印象颇深:“当时解放军纪律严明,战士们白天清点完物品后,晚上都是席地而卧,睡前都要检查各自的口袋,确保一根针线也不入各自的口袋。”

孔祥云回忆,国民党时期,总统府里原有一个旅的驻军,营房在总统府的一侧,现在只住进了解放军的一个连,所以显得空空荡荡。院子中间有一个走廊,中间有一个休息室,“有一天晚上,我想到那里找一个体温表,文书带我过去。我们正好看到一个穿便服的中年人,一问他原来是里面的保健医生之类的,想过来看一看,他把我们教训了一顿说:这么脏,怎么向军管会汇报?”有趣的是,“找体温表”的故事,是孔祥云埋藏了60年的秘密,因为“这属于违反纪律”。孔祥云在采访中,一再向记者背诵他们的“入城守则”和“约法八章”以及“一切行动听指挥,不能动东西”等口号,以至于提起这段往事,他还是有些愧疚的样子。

“我们的战士大部分来自农村,进了总统府后还出了不少笑话。”88岁的管玉泉提及这些往事,还有些不好意思。大家不知道冲水马桶为何物,有人干脆当成了脸盆洗脸,大小便在地下室解决。有的人把蓝色地毯剪成一条条的,当成绑腿或背包带,还有人在电灯泡上面点烟。王宝仁也有些不好意思地回忆,有的战士找不到合适的容器打饭,看到地面上摆放的干干净净的一个东西,拿来使用,后来才知道那是痰盂——这些笑话,管玉泉的老伴许帆萍听了几十年,所以当10年前有人出现在媒体面前称自己是进入总统府的第一人时,管玉泉与老伴都惊讶了,接着是愤怒。

管玉泉记得,4月24日下午,一辆嘎斯车突然停在总统府门口,两个熟悉的身影从车上下来,管玉泉一下子认出是邓小平和陈毅两位首长。两位领导人显得兴致勃勃,见到管玉泉和战士们,亲切地问:“同志们辛苦了!你们有功啊!希望继续努力!”

陪同两位首长去总统府参观的一路上,管玉泉还有点紧张,“怕有坏人埋炸弹,毕竟是两位大官哩!”所以他和战士小心翼翼地在前面侦察,当然并没有什么危险情况发生。

陈毅和邓小平来到总统府楼上,还看了蒋介石的办公室、会议室等,又到其他地方看了一遍。不过,这里的情况显然令两位领导人有些意见。“小平说:你们弄得那么脏,不要忘了‘三大纪律八项注意’啊!要遵守‘入城守则’!”离开时又转头看看管玉泉:“你是营长?不错!好样的!”陈毅又补了一句:“守纪律,好好维持!”

两位首长离开后,管玉泉立即带领士兵打扫卫生、清理杂物,然后安排9连守护总统府,管玉泉则带着徐敏忠等一起返回了3营营部所在地——水利部。管玉泉后来听说刘伯承也去参观了总统府,不过他并不在场。

那时的南京已经比较稳定,徐敏忠记得,在街上还可以看到满街游荡的国民党残兵败将,“我们也不管他们”。停留在南京的几天里,徐敏忠记得清清楚楚在南京做了两件事:“一是军管会很快招待连以上干部洗了一次澡,第二件事是全体指战员看了场电影、参观了中山陵。”徐敏忠并没有看到那场电影,因为通讯班每天晚上必须有两个战士值班,本来要值班的战友从来没有看过电影,徐敏忠好心地跟他换了班。战友回来很兴奋地告诉徐敏忠:那天晚上放的是一部外国电影,虽然他也没看懂讲的是什么故事,但是“大雨下得哗啦哗啦,像真的一样”。战友还惊叹:“里面有个外国女人穿着高跟鞋,走在路上嘎巴嘎巴地响,也跟真的一模一样!”孔祥云的回忆里也有电影一事,他记得是南京的民主人士给部队优惠条件,“部队上级知道后,不让看了”。

4月30日,35军奉命离开南京,去解放浙江其他地方。向杭州方向进发到一半,听到那里的国民党部队早已逃之夭夭的消息,部队遂留在了浙江参与剿匪。这些老兵们大部分留在了浙江,而很多人至今还保留着浓浓的山东腔。

淮海战役

时隔60年再回忆当年为何被挑选去执行占领总统府这一特殊任务,当年的3营营长管玉泉不无骄傲地说:“312团在104师比较有名,是3纵的老部队,因为作战勇敢,淮海战役中还立过三等功呢!”

1939年,不满18岁的管玉泉在山东加入八路军,开始了戎马生涯,经历的各种故事成了他平时与孩子们交流的主要内容。孩子们都知道,父亲所在的部队还跟张灵甫交过手,老人对张灵甫的评价是,“他带的部队强,把三纵搞得够呛”。管老还记得,淮海战役前,部队休整了一星期,当地老百姓送来面粉和猪肉,算是奖励部队的慰劳品,他和战士们高高兴兴地包饺子吃,“国民党一个炮弹打过来正好打在锅里”。

淮海战役中,和黄百韬部队一交手就打得很辛苦。“他们的炮很厉害,榴弹炮、迫击炮,哐哐地发射过来。”王宝仁说,当时部队驻扎在河南一带,河南出高粱和豌豆,“把高粱粉和豌豆粉磨成饼,咬了几口就成冰砣子了”。行军过河时,绑腿和裤子全都冻到一起了,有经验的人告诉大家:这时候千万不能用火烤,只能用被子和茅草等慢慢把腿暖和过来。“我的脚趾盖都冻掉了。”王宝仁说。不过这些老战士早已习惯了这一切,“以前和日本人打仗时经常在雪地里睡觉,连个被子都没有”。管玉泉说。

淮海战役中,解放军打得苦,国民党打得更苦。管玉泉记得,陷于包围之中的国民党军队供给上不来,“我们经常解下绑腿,系上馒头扔到对面的阵地上,我们藏在战壕里,见有人出来我们就打。有的饿极了,宁可冒着生命危险也出来捡吃的”。为了解决被围之苦,国民党飞机空投了很多罐头、食品,“掉下来抢东西我们打他”,有时又掉到解放军这边阵地上。

王宝仁回忆,两个阵地最近不过几百米,互相听得见对方的说话声。“他们被包围,供养上不来,我听到他们把马都杀了。”“有时为了瓦解他们,我们条件好一些的时候,就把馒头丢过去给他们吃,有时他们会亮出白旗,然后一个班一个排地偷跑过来。”围了一个多月,国民党部队士气大落,“我们伤亡很大,对方伤亡更大”。

打完淮海战役,部队在徐州一带休整,“我们那个团剩下的人不多了,又补充一些兵力”。管玉泉说。此时,人民解放军也进行了大规模整编,原来的“纵队”变成“军”,管玉泉所在的鲁中南第3纵队由此也整编为35军。王宝仁说,此后,他们的军服左口袋上都统一标明“中国人民解放军”,此前各个部队并不那么正规,服装也不整齐,“像管玉泉还穿着老八路的衣服”。

有趣的是,新任35军军长吴化文原是国民党96军军长,在解放军打济南时,吴化文率部起义,控制住了机场,使得国民党飞机全部不能起飞,减少了解放济南的代价。在部队整编中,吴化文被任命为军长。这也给外界造成是国民党起义部队攻占南京的错觉,管玉泉解释,其实吴化文的部队没有那么多人,“我们的两个团掺进他们的一个团组成104师”。“我们有点瞧不起他们,在战斗中他们也担任次要任务。”管玉泉坦率地说。

徐敏忠对被称为“吴化文部队”耿耿于怀。“很多人不大接受,我们怎么就成了吴化文部队?”徐敏忠回忆,“很多战士还曾经是吴化文的受害者,领导们做了很多工作,才说服大家接受这个整编。”

1949年的春节是在徐州附近过的,徐敏忠回忆,除了“诉苦教育”,部队上上下下也在为渡江做准备。那时候大家虽不知道渡江的准确日期,但个个士气高涨。

“三野大部分是北方人,山东人居多,打仗勇敢,但都是旱鸭子。”王宝仁微笑着回忆。部队驻扎的地方有条汊河,周围都是小池塘,就在水塘里练习划水。“各连都在找各种工具练习划水,适应水性。我们也找来当地人挖菱角用的木盆练,但我们不会用,经常是划着划着就翻进去了。那时候天气冷,赶上刮风下雨或是不小心掉到河里,都要受一番罪。”孔祥云回忆。不过,“练和不练毕竟还是不一样”。■

未解之疑

“一枪都没放,根本不算打仗!”在管玉泉的概念中,只有开了枪的才算战役,对打了一辈子仗的老人来说,最自豪的事情是“当年打日本鬼子时拼过刺刀”,所以对于不费一枪一弹就攻入总统府的事情很快就淡忘了。如果不是后来看到有人自称是第一个占领总统府的人,管玉泉这一辈子都不会提这件事。王宝仁对本刊记者说得更朴实:“那么多老帅、将军都牺牲了,咱就一个小兵,执行了一次任务,有啥可说的?”在过去的60年里,这些老战士们并未把此事放在心里,所以很多细节因为未被一次又一次的回忆强化而略显模糊。

值得一提的是,关于占领总统府的时间,现在却成了有争议之处。管玉泉及徐敏忠等,一再确认是4月22日晚上渡的江,4月23日凌晨4点左右占领的总统府;而国共双方的一些将领回忆,渡江之日,有的锁定在22日夜间,有的则确认为23日夜间。《李宗仁回忆录》里还曾提及,他是在4月23日早上吃了早餐后,被汤恩伯劝告下撤离总统府的——显然管玉泉是在他撤离之后攻占的。可是管老对本刊记者还提供一点证据:“35军军部是在4月23日下午进南京的,我们是它的先头部队,我们怎么会晚于他们进城?”

由新华社记者邹健东所拍的《占领总统府》,成为现在广为流传的一张照片。在邹健东的回忆里,这张照片是他后来去南京补拍的,补拍日期大约为5月份。如果邹健东记忆无误,他拍下来的并不是3营战士——因为他们已经在4月30日离开南京。而管玉泉则回忆,照片是在4月23日他们占领总统府当天拍摄的,他确认后排站立者中,下面押着一个俘虏的人是他。“如果是几天后拍的,那我怎么还会押着一个俘虏在上面呢?”本刊记者采访的孔祥云也参加了那次拍照,他印象是占领南京的几天后,“摄影记者答应每人给一张,但等了几十年也没等到”。建国10周年时,孔祥云才在一次展览上见到了这张照片,因为当时的技术条件,上面的人像已难以分辨清楚。遗憾的是,拍摄者邹健东已在几年前去世,这个谜不知何时才能解开。

有媒体在关于管玉泉首占南京总统府的报道里,提及这样的细节:管玉泉和徐敏忠在总统府蒋介石的办公桌上,看见端放着一套《曾文正公家书》,“引人注目的是一个台历,上面显示的是:中华民国卅八年四月二十三日星期六农历己丑年三月大代电:梗”。“徐敏忠介绍道,在秘书室一堆零乱的文件中,顺手捡出几张纸,一看,竟然是蒋介石为庆祝‘徐蚌会战’大捷的嘉奖令。战士们一起凑过来,接着就是一片会心的哄笑。”但管玉泉和徐敏忠在接受本刊采访时一再确认,他们从未提供过这样的细节,看到的蒋介石办公室是一片空白,既没看到“一对曾国藩的鸡血石章”,也没有“一套线装雕刻版《曾文正公全集》”。

不仅如此,报道还称,占领总统府的解放军在对总统府的物品进行清理时,还发现车库中“停放着崭新的雪佛兰、福特、别克轿车各一辆;后院车库中,发现美式中吉普一辆、基姆西卡车一辆,汽油170加仑;在总统府图书馆中,还清点出全套的《国民政府公报》和《总统府公报》;在餐厅中,还发现了大量珍贵的景德镇青瓷餐具”。接受采访的几位老战士也一再确认从无此事。管玉泉老人在接受采访时也让本刊记者予以澄清,老人的想法很朴素:“说我们看到了这些汽车,那么后来它们哪里去了?我们得负责啊!”刘伯承的儿子在接受本刊采访时曾提及,日后我们看到的《百万雄师下江南》的纪录片是补拍的,并非真实的历史再现;在由中国戏剧出版社出版的《中国纪录片发展史》中有这样描述:“苏联专家精心设计了占领总统府的场面:先把地面弄平,然后用移动车架着摄影机,推进到蒋介石的办公室里面,拍下了那个著名的长镜头。又让部队挑选立过功的优秀战士,登上总统府顶,拍下了把青天白日旗扔下来的著名镜头。”而孔祥云在接受采访时也曾无意中提及这样一个细节:他听战友说,在拍纪录片时,“团部挑选2营去演的渡江”,不知这些讹传是否将纪录片里的情节当成了真实的历史?■ 终结中国近代史徐敏总统府一个蒋介石攻占时代