傲者姚滨

作者:李翊 ( 姚滨

)

( 姚滨

)

中国制造

3月6日下午,照旧是花样滑冰双人滑项目训练时间。既要参加“政协”会议,又要备战2009年花样滑冰世锦赛,姚滨最近有点忙。

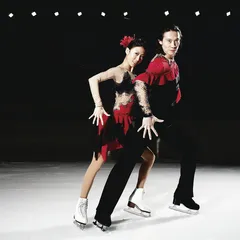

首体综合训练馆,近距离观赏双人滑的训练,既享受,也揪心。相较于技艺娴熟的庞清/佟健和张丹/张昊,董慧博/仵一鸣在抛三周跳这个环节的频频失败看得人有些心疼,一次次抛出,董慧博一次次摔倒在冰面,站起来,接着滑。第5次,或许摔得很重,董慧博在冰面上趴了1分多钟才站起来,场外的姚滨神色冷峻,毫不动容。每一对双人滑选手完成一次成套动作后都会滑到姚滨面前,听教练的点评,信赖而又敬畏。

姚滨告诉本刊记者:“我不会像某些体育项目的教练,对成绩优秀的运动员过分宠爱到失去原则。我的运动员都很信赖我,虽然我给他们制定了详细的训练计划,但是每次训练如果我不在场,他们心里就不踏实。”姚滨的好友、现世纪星滑冰俱乐部总经理范军如此对本刊记者形容姚滨与弟子的关系——“不冷不热。”范军说,姚滨的特点是,不打骂运动员,在训练场上话少,但是制定的训练计划全面。“他跟运动员始终保持一定距离,从我个人的角度理解,人太熟,没有距离,容易不敬不尊;保持一定距离,空间无限,游刃有余。”

姚滨总结教练和运动员之间的关系为“‘利益’关系,这个‘利益’就是要出成绩,否则别管是父子还是朋友都没用。如果教练教不出成绩,运动员不会跟他;如果运动员出不了成绩,教练也不会要他”。不过,他与教出的3对世界冠军之间,却不只是简单的“利益”关系。

( 庞涛/佟健组合

)

( 庞涛/佟健组合

)

按年龄,申雪/赵宏博是“老大”,庞清/佟健是“老二”,张丹/张昊是“老三”。在姚滨嘴里,每天都是今天“老大”怎么了,明天“老二”怎么了。最懂事的自然还是“老大”,“老大”很清楚没有姚滨,就没有他们俩,因此对恩师自然体贴入微。姚滨与“老大”的感情也最深,在没有“老二”和“老三”时,每次出去比赛的间隙,姚滨都要和“老大”小吃一顿,此时喝两口酒让姚滨怡然自得。姚滨告诉本刊记者,在和国外教练交流时,经常有人劝他去国外任教,“怎么说我现在也是世界知名花样滑冰教练,1小时授课费可以收100美元甚至更高。但我舍不下这些孩子,都是我从小带大的”。

范军说,姚滨从当运动员开始就是个不服输的人。范军比姚滨小7岁,和姚滨属于一个时代的花样滑冰运动员,两个人一个代表哈尔滨,一个代表吉林,从1982年比到1984年,每一次全国比赛姚滨都是第一,范军第二。1984年,姚滨退役留在哈尔滨任教练。1986年国家队成立,范军成为国家队第一批花样滑冰运动员,姚滨教了他3年。两人亦师亦友,在范军看来,姚滨能成为一个如此出色的双人滑教练,除了他对这个项目的热爱和本人极高的情商和智商,还源于他的“不服输”。

( 张丹/张昊组合 )

( 张丹/张昊组合 )

姚滨1957年出生在哈尔滨一个普通家庭,小学时一个偶然的机会入选哈尔滨市花样滑冰队。对这段经历,姚滨的描述颇为有趣:“我从小不知道什么叫花样滑冰,但是我的命运可能就是注定要干这个。为什么呢?小学上课,门开了,进来一个体育老师,‘你’,把我挑去了。干嘛?说学滑冰。没练几天,因为我跟旁边同学在说话,那个老师说,你回去吧,东北话就叫‘刷’了。回去就上学,上学没过几天又来一个老师,门开了,‘你,后边那个’,又站起来,又把我挑了,我一看还是学滑冰。那时候不知道什么叫花样滑冰,后来到冰场一看,哎哟,是挺好看,特美,还能单脚做动作,那就学吧。嘀里咕咕噜、嘀里咕咕噜一天摔的,那时候穿大棉裤,摔得里边全是湿的,到后来一点一点就没有选择的余地了。”

姚滨当时的教练是体工大队的李耀明,他记得那时的姚滨聪明、悟性好,教的东西不但接受得快,还能在此基础上自己发挥。由单人滑改练双人滑后,他曾连续5年获得全国双人滑冠军。然而由于中国花样滑冰起步晚,整体水平低,参加国际比赛的姚滨总是排在最后一名,被国际媒体戏称为“老末冠军”。

李耀明对本刊记者说,“1978年我和其他3位同事作为第一批出国观摩学习的教练去加拿大渥太华观看世锦赛,第一次知道冰舞的规定内容是什么样的。赛前,我和3位教练分工,打算把做了什么动作、每个动作多少分记录下来,结果发现根本没法记。幸亏出国前借了个录音机,录完回国写了个考察报告”。1979年,我国第一次举办花样滑冰双人滑比赛,就在当年四运会上,姚滨与栾波夺取全国冠军。不过,给姚滨留下深刻印象的是他的第一次出国比赛——1980年德国世锦赛。姚滨说:“说实话,当时连托举这些基本动作都是自己摸索出来的,我们想不出来第一次出国比赛会是什么样子。”

就因为世界冰坛第一次出现中国人的身影,比赛组委会专门为他们举行了一个新闻发布会,许多外国记者非常稀罕地上下打量姚滨。恰巧姚滨旁边有一名德国女选手,在答完记者许多问题后,记者们提出能否将德国女选手托起,看来记者似乎怀疑姚滨的力量。姚滨干净利落地托举起这名女选手,赢得一片掌声。

在国外比赛报名时,女运动员名字都在前面,姚滨和栾波不知道,还是根据男前女后的顺序。第二天报纸上姚滨的照片下边写着栾波的名字,闹出不少笑话。姚滨说:“当时我与栾波就合练了3个月,我们的动作就是‘小儿科’,也由于我们长期与外界缺少沟通,我们的动作让外国选手看了都可笑,而且当时我们的运动服装样式非常土。当时我都不想参赛了,最后是领导硬将我推上冰场的。哎呀,当时我想比赛怎么还不完啊,就好像在两个世界演出。没想到赛后,我们得到了全场观众相当于冠军的热烈掌声,因为我们就像刘姥姥进大观园一样,是中国人的头一遭。”

那次世锦赛,姚滨/栾波得到第15名,实际上就是最后一名。姚滨说:“我作为运动员离开这个冰上世界的时候,是含着眼泪的。我觉得窝囊,我曾当着哈尔滨市长说了一句话,在国内是英雄,出去我就是狗熊。”

这次比赛让姚滨耿耿于怀。范军说,现在俄罗斯一位著名的双人滑教练就是那届世锦赛冠军得主,不过他已经忘了现在这个国际知名的双人滑教练姚滨是当年的对手之一。

姚滨在回顾起步之初时说:“刚开始时,包括教练在内,所有人都是在摸索,都不懂,连托举怎么握法都不知道,没有一本教科书,也没有任何材料,什么都没有。”

在那个年代,唯一可以对花样滑冰有直观了解的途径是看黑白电视。姚滨说:“世锦赛的时候,只有在黑河才能接收到俄罗斯的信号,讲的都是俄语。一看,哦,原来这就是花样滑冰,双人滑是这样的。剩下就是自己练了。反正是一块冰,野冰,在室外练吧。”

就是通过这种最初粗浅的了解和模仿,到自己积累经验和独创,凭着一股毅力,姚滨慢慢打开了局面。

—般而言,对于国内不具备传统和基础的项目,通常做法是向外取经,或直接将运动员送到国外,或聘请外教。我国单人滑女皇陈露的成功,走的也是这条路。

但双人滑却是姚滨一手创造出来的,姚滨说是百分百“中国制造”。姚滨在对比陈露时代和申雪/赵宏博时代时说:“陈露那个年代,她本身的天赋很好,这是首先要承认的,她的教练也教得比较辛苦,但他们是在国外直接吸取养分。当年陈露刚有苗头就送到美国学习、训练了。而双人滑不一样,双人滑是国内土生土长的,1998年以后才有一些训练、比赛、交往,之前基本是自己练的。”

姚滨不相信外教,他试过学习国外的训练方法,发现此路不通。他曾经到花滑历史悠久的俄罗斯取经,却发现“什么也没学着”。1992年,中国和俄罗斯之间进行体育项目上的友好交流,俄罗斯派运动员来学习中国的强项,如乒乓球等,而中国的冰球、速滑、花样滑冰选手和教练就交换出去学习。在交换学习之列的姚滨回忆当年情景时说:“那是在一个小城镇里,旁边有一个叫乌拉尔的小城市,比北京的昌平都小。我去的是一个市队,当然,那个市队当时的水平也比我们高,仅此而已。训练方法和手段上没发现有什么特别。我以为我会学到很多东西,甚至跟他们签了协议,要他们帮助我们搞编排,但他们什么也没搞,编排还是我们自己搞的。”

因此,双人滑的成功,即使是现在,唯一的交流也就是通过比赛。姚滨说:“我们到目前为止没有和高水平的运动员同场训练过,也不知道人家是训练几个小时,练什么内容什么方法,都不知道。只是看到比赛的这几天运动员是怎么训练的。”姚滨很快抓住了“由繁入简”的训练规律,他说:“其实很多东西是有共性的,你抓住它最主要的精髓以后,不会走弯路。你要把你最有效的训练方法,运用到最有用的技术上,这是最主要的。其他的你就得考虑该舍去的就要舍去。过去我们练很多东西,现在都不练了,就练那么几样。”

“他把双人滑彻底搞明白了,就像日本人搞明白了单人滑。”范军说。

文艺工作者

姚滨的眼神中总有一种清高之味,但又透着文艺工作者的派头。要问他不搞体育最喜欢干什么,他说,小时候觉得玩冰球能充分体现男子汉气概,特别想打冰球,不过,后来梦想又有了变化,“我真没想到自己搞体育了,其实我挺喜欢当导演的。我最想当钢琴家,但小时候家里穷,没条件”。许多世界名曲,在姚滨的手下就像流淌的河水优美而流畅。

李耀明还记得,姚滨当年上舞蹈课的时候,没事就喜欢弹教室里的那台钢琴。有一位中学音乐老师多次看到姚滨在弹琴,有了惺惺相惜之情,一来二去,成了朋友,这位音乐老师常常教姚滨弹钢琴。“后来我们上舞蹈课的时候,如果缺伴奏老师,就让姚滨弹琴。”姚滨说:“14岁我就开始在别人家里摸琴,我在高兴的时候,或忧郁的时候,最想弹琴。除贝多芬的《Last Night》这首曲子外,所有音乐我都喜欢。”

姚滨的悟性好。李耀明说:“他上到初一就来学滑冰了,为了让他多学点文化知识,我联系了哈尔滨师范学院的朋友让他去上函授,他修完了所有的课程。他还自己琢磨着学会了做花样滑冰服,当时缺经费,也没人懂设计,其他孩子找裁缝做,裁缝没见过,不会。只有姚滨自己设计,自己做。后来别的孩子,无论男孩女孩,都找他做衣服。”就连英语,姚滨也是自学的,现在出国交流完全没问题。

但是聪明如姚滨,当教练时也曾三起三落。“国家花样滑冰队在1987年曾经解散过。之前的亚运会,冰舞破天荒拿了冠军,双人滑和男单第二,这就迫使经费紧张的冬季项目负责人做出了‘以冰舞为发展重点,其他项目砍掉,教练回到地方’的决策。姚滨回到地方队,坑已经有人占了,他手里没有运动员,只能从最基础的队员里发掘培养。直到1995年重新回国家队。”范军说,“姚滨一直是清高的,在最举步维艰的时候,他不抱怨,不指责任何人。他的原则是,有能耐你就挺住,做出成绩来给别人看。别人争利益,谈条件,他从来不争不抢。他是真的不屑,认为争那些不值。他把钱看得很淡,GE曾经出80万元请他做形象代言人,他说,如果单让他自己做,他不做,如果做中国花样滑冰队,他做。最后GE同意了。”

唯一的例外,是为赵宏博和当时的搭档谢毛毛争比赛机会。1988年,姚滨发现了谢毛毛/赵宏博这对双人滑小选手,他到北京向领导推荐进国家队,被一口回绝。“当时冰雪的重点在大道速滑、短道速滑和花样滑冰女单,尤其女单的陈露被中心确定为冲金的重点后,根本就没双人滑什么事儿。”之后,谢毛毛身体长胖了,于是赵宏博就走了单儿。姚滨不愿意放弃赵宏博,但压力很大,因为许多人都说你看赵宏博的身材,根本就不是练花样滑冰的料。姚滨说:“当时要紧的是,争取给赵宏博寻找一个女伴,可实力强的都练单人滑去了,于是我就在被刷下来的人中挑选。”

当姚滨发现申雪/赵宏博潜力很大时,再次跑到北京,向有关领导反映申雪/赵宏博的情况。姚滨说:“我当时跟领导说,你们就看看他们吧,他们确实不错。”别人被姚滨问急了,就回敬道:“你说行就行啊,中国双人滑的水平还早着呢,你也太狂了。”结果,在两人组队4个月后,申雪/赵宏博夺取全国锦标赛冠军。1993年底,姚滨再次推荐申雪/赵宏博参加1994年世锦赛,天天去堵领导门口,最后上级同意申雪/赵宏博到国家队一试,并参加1994年世锦赛。最后,在世锦赛28对选手中,首次参赛的申雪/赵宏博夺取第21名。又是姚滨的一再请求,申雪/赵宏博参加了1996年世锦赛,夺取第15名。这时上层仍对双人滑不看好,直到1997年申雪/赵宏博夺取NHK日本站大奖赛冠军,终于改变了人们的成见。

直到现在,姚滨在选择双人滑运动员时依然是“矮子里拔将军”。范军说,当年双人滑不是重点项目,想选最好的不给,运动员自己也不愿意,一个人滑多自由啊。现在项目好了,姚滨也不选好的。“他有个说法,好看的脸蛋不出苹果。双人滑女孩子如果太张扬,特拔尖,恐怕两个人就配合不好。你想,又漂亮又聪明会来事人人喜欢,会撒娇也容易偷懒。条件差一点,为了弥补劣势必然闷头苦练。”

双人滑男女运动员之间的关系非常微妙,不同人有不同的表述。范军认为,这种组合相当于“老夫老妻”,在一起过日子时间长了,也麻木了。吸引彼此的不在于恋情,而是共同的事业和追求,因为目标一致,对双方都有制约力。姚滨的表述则要浪漫很多,他经常对老大、老二、老三说的一句话是,“生在一起,死在一起”。所以,姚滨和手下的三大高徒并不反感这种关系被媒体放大为“冰上情侣”,不过,姚滨为这种浪漫加了个注脚:“我别的不管你,你上冰训练咱们要求两个字,默契。这指的是配合默契,而不需要你们密切。密切,那是关系。不需要你们密切,哪怕你都不认识我,我也不认识你,两个人只要一上冰场一站就非常默契地配合,像一对情人一样,那最好。下来不认识都没关系,恰恰相反不需要你们在下边非常密切,关系非常好,老在一块,一上去俩人反而闹矛盾以后老去解决调整这个东西,浪费时间、没法训练。”在男女组合中,姚滨比较“宠女孩”,他的理由是,“女孩经常要被抛出去,是弱者,需要被保护。大男子汉不能与女孩子斤斤计较,要心胸宽广,让着女伴”。

在处理3对组合之间的关系上,范军认为姚滨也很艺术。“老大最成熟,无论是技术难度、表现力,对音乐的理解,都很有大将风度,退役前最后几场比赛发挥到了极致。老二身材形象好,男伴佟健原来是滑冰舞的,脚底下有根,表现空间大。庞清受佟健影响,滑行步伐也相当流畅。他们的自由滑动作编排难度大,大家曾经担心影响动作稳定性,不过按照现在来看,他们进步很大。老三年轻,体力好,属实力派,以难度取胜,但是表现力相对弱一些。姚滨的原则是,不偏袒,一切以实力和成绩说话。所以无论是老大退役前还是退役后,这3对组合之间一直存在强有力的竞争,但不是恶性竞争。”

姚滨很自负,也很可爱。他始终坚持民族的才是世界的,一定要将中国的民族气息传播到全世界。因此,他为申雪/赵宏博在世界赛场的第一次亮相选择的曲目是《黄河》,这是他最喜欢的钢琴曲。据说他最大的梦想就是有一天,能让自己的弟子表演着《黄河》夺取冬奥会冠军,让《黄河》超越《图兰朵》和《胡桃夹子》。但面对记者的求证,他的回答却显得模棱两可:“这是个打分的项目,尺度由裁判和技术专家掌握。双人滑分短节目和自由滑,不可能都用西洋音乐,有一个适当比例的问题。基于文化背景,西洋音乐更容易被西方人接受。”范军则说:“花样滑冰毕竟是西洋文化的产物,裁判基本来自欧美国家。在所有人都用西洋音乐时,中国音乐显得很另类。有多少人喜欢《黄河》?它不如世界名曲受观众追捧。选曲是有所想象的,申雪/赵宏博能将《图兰朵》演绎到极致,然而同样的曲子,如果给张丹/张昊,就滑不出来。”

最近的姚滨有些郁闷,用范军的话说,花样滑冰的规则正在修改,基本上是针对中国运动员,哪里强改哪里。“人家的项目,得看人家脸色。”姚滨说。■ 傲者姚滨