35年后重现马王堆汉墓挖掘史

作者:李晶晶 ( 1972年,马王堆一号墓发掘现场

)

( 1972年,马王堆一号墓发掘现场

)

浏阳河,九曲十八弯。老人们常说,在这条河道的许多弯弯上,那鼓起的土堆十有八九是贵族的墓葬。马王堆位于长沙市五里牌外的东屯渡附近,以前称为马鞍堆,因为马王堆上的两个小土包互不相连,但它们之间相距又比较近,人们站在市郊原野上远眺,两个土堆形状如一具马鞍,因故将这两个土堆称之为马鞍堆。浏阳河从南边回转而来,经土堆东向西北注入湘江。北宋时期编纂的《太平寰宇记》中说,这是西汉长沙王刘发埋葬母亲程、唐二姬的“双女冢”。到了清光绪年间,这两座土堆又被传为五代时期马殷家族墓葬的疑冢,因此又被称为“马王堆”,后被记载到了方志里……

火坑墓

“噌”,火柴未点自燃,蓝色的火焰不断在眼前跳动。突然,一条水柱从钢钎刚插过的圆洞中冒了出来,水凉刺骨。

湖南省博物馆里,唯一的一部电话响了。“我是省‘革委会’文化组的,省军区来电,说马王堆366医院挖防空洞,洞内冒出一种气体,能让火柴自燃。民工认为是‘鬼火’,害怕,谁都不肯干活了。另外,防空洞底部的土质也很松软,两壁的土经常往下掉,不知道什么原因,你们马上派人去调查一下,并把调查的情况快速上报。”

马王堆366医院原是湖南省老干部疗养院,“文化大革命”开始后,疗养院被撤销,366野战医院搬到马王堆。部队医院到来后,开始在疗养院内的两座小山下挖防空洞,工程进展到一半,出现了先前那幕奇异景象。在地下军事工程中发现神秘的喷火现象,立即引起高度重视,报告一直打到湖南省各部门,没人能解释到底发生了什么。3天后,人们终于想到了湖南省博物馆。

( 考古工作者从一号墓椁边箱中提取兵器架

)

( 考古工作者从一号墓椁边箱中提取兵器架

)

时任湖南省博物馆革委会副主任(副馆长)侯良接完电话,把博物馆几个懂考古的人召集到了办公室。“那天是1971年12月30日15点左右,我记得非常清楚。我们一帮人正在传达室烤火、扯闲篇,突然侯馆长来了,把我和几个老师傅喊去他的办公室。”熊传薪是当时留馆的两个大学生中唯一学考古专业的。“文革”开始后,馆里的绝大多数干部、知识分子都陆续下放到干校,原来承担的考古发掘陈列展览和文物征集工作都已经停顿下来,熊传薪因为在1968年参与毛主席革命纪念地的建设,没有下放。

“‘一定是碰到地下古墓了。’当时有位老师傅听完侯馆长说的情况,脱口就说出了这么一句话。”熊传薪向本刊记者回忆。其实早在1951年,中国科学院考古研究所下来一批专家,就对长沙市的古墓进行过抢救性发掘,挖掘完后,又对长沙市郊进行勘查,确定了马王堆两个土堆下是两座汉代古墓。这支考古队的队长就是有中国现代考古学鼻祖之称的夏鼐。1956年湖南省公布第一批文物保护单位,马王堆被列为重点文物保护单位,立了一块牌子,只是后来这块牌子不知道被弄到哪儿去了。

( 马王堆一号墓主人轪侯夫人辛追塑像

)

( 马王堆一号墓主人轪侯夫人辛追塑像

)

在湖南省博物馆的资料室里有一本考古文献《长沙古物闻见录》,书中有一段这样的文字:“一朝发泄……忽轰然有声,俄顷,磷火由隙内喷出,高达五尺,嗤嗤作响,斯时,满坑皆火,窑工俱葬身火窑。”这是盗墓者讲述的一种古墓喷出的气体,遇火即燃,这种墓叫火坑墓。千百年来,火坑墓的说法只在盗墓者中间流传。

不管怎样,只有到了现场,一切才能知分晓。第二天一早,侯良带着几位老师傅与年轻的技术员熊传薪,拿了一些简单工具,骑了一个多小时自行车赶到马王堆366医院。“当时他们挖了两条防空洞,一条由东向西,另一条是由南向北。我们先从东边的防空洞进去,分管后勤和战备工作的白明柱副院长陪着我们。”熊传薪说,“走进洞口,发现顶部和两壁的土质是一种夹杂着白色斑点的红色网纹土,土质非常紧密,显然是一种原生土。”

这种土被老师傅们称为“老土”或“锯夹子土”。熊传薪回忆,他们走到洞内28米深的地方,地面、洞顶和两壁的土又变成了纯黄色,而且土质变得松软起来,带有一些黑色的炭化颗粒,个别地方还出现夯打过的痕迹。有纯黄色土的地段大约有10米至11米左右,走到37米左右的地方,又出现了刚进防空洞时那种红色的网纹土。“我们后来分析,红色网纹土是一种未经扰乱的原生土,中间部位的纯黄色土是经人工扰乱后的土,洞内壁上出现夯打痕迹的纯黄色土,则可能是古墓里的填土,洞底极可能保存有一座空间很大的古墓。”

从这个防空洞出来,白明柱又领着熊传薪他们绕到南边的防空洞。从洞口进去约4米,发现在东边壁上有一处呈椭圆形状的白膏泥,嵌在红色的网纹土中间。一位老师傅掏下一小块白泥,软软的,土质细腻,还带黏性,很像磁土。熊传薪说,“当时老师傅告诉我们,他们原来在子弹库、黄泥坑挖墓的时候,常遇到这种白膏泥,它在墓里是放在椁外四周的”。

( 马王堆一号墓出土的彩绘双层九子漆奁 )

( 马王堆一号墓出土的彩绘双层九子漆奁 )

湖南省博物馆里的老师傅,新中国成立前做的是“土夫子”行当。“土夫子”本来是对长沙卖黄泥为生者的俗称。当时长沙城里,以烧煤炭为主,炭里放黄泥,能延长燃烧的时间,故而对黄泥的需求极大,于是诞生了以卖黄泥为生的职业。黄泥中的上品叫“糯米泥”,是长沙唐宋土坑墓葬里的回填土(放棺时挖出,后又填入坑中的土),为此,很多“土夫子”就去墓葬所在地挖取这种“糯米泥”。最初偶然挖到一些唐宋墓葬中的随葬品,卖给古董商,便能换来几升米,几个小钱,“土夫子”见有利可图,便不再卖黄泥,索性以盗墓为生。靠着多年挖黄泥的经验,这些“土夫子”渐成土层专家,哪个地方有墓,他们“一看二挖”就能知晓,一般就是根据古墓封土(堆筑坟堆的土)和墓葬的回填土的成色、夯层、含水湿度来判断。新中国成立后,文管会聘请了当中一些技能优异者当了发掘工人,他们观察样土判断古墓的深浅和年代十拿九稳。当年的这些老师傅现在只有一位还健在。

“我们当时就说,干脆挖开看看。差不多10分钟,挖进20多厘米,出现了一些木炭,大家的兴趣一下子就来了,决定再往里挖深一些。只见里面全是木炭,并向洞外撒出来,大部分木炭已成炭屑。从掏走的木炭空隙往里看,有一段木枋,横放着,黄色,保存得相当好,和新的一样。”熊传薪对每个细节记忆犹新,“当时一起去的张师傅告诉我们,白膏泥和木炭里面的大木枋应该是外椁的一个部位。这应该又是一座墓,与刚才发现的那个墓并列,看来这下面是一个墓群,可能宝贝还在。当时商量决定不再挖了,并将掏出来的木炭又重新塞回去,再用原来的白膏泥将洞口密封好。侯良还叮嘱我们,不要声张,保密。”

( 云纹漆鼎 )

( 云纹漆鼎 )

为争取时间,当天下午,侯良打长途电话找到正在北京故宫帮助国务院图书馆博物馆口进行出国文物展览筹备工作的湖南省博物馆馆员高至喜,让他速向国务院“图博口”文物领导小组副组长王冶秋汇报,请示可否发掘。高至喜不敢怠慢,很快找到王冶秋作了汇报,王冶秋经请示后很干脆地说:“停止防空洞的挖掘,进行抢救性挖掘。”

这是“文革”以来,我国第一个经过正式批准进行的考古发掘项目。

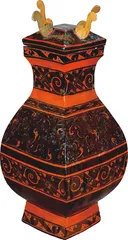

( 一号墓出土的云纹漆钫

)

( 一号墓出土的云纹漆钫

)

6000元经费

“‘小熊,马王堆地下有没有东西?保存得怎么样?你能保证吗?’当时上级同意挖掘后,我们打了一个1.2万元的预算报告,第二天就被通知去省‘革委会’说明情况。当时省政工组负责人马奇副政委就这么问我。”虽然熊传薪当时刚从川大毕业没多久,参加考古的机会也不多,但根据之前的实地调查和老师傅们的经验,他还是做出了肯定的回答。“我说里面肯定有很多珍贵文物。当时领导马上问我,那有没有金银财宝?我哪会知道里面埋了什么,就大着胆子,按照学校老师教的和毕业后挖掘几座小墓葬的经验,说了些常规出土物,什么漆器呀、人偶呀。为了安领导的心,我还强调了一句,绝对不会白白浪费组织一分钱。那时候年轻,真是初生牛犊不怕虎呀。”

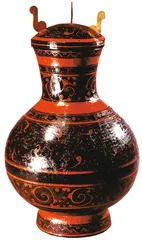

( 一号墓出土的云纹漆锺

)

( 一号墓出土的云纹漆锺

)

“文革”开始后,博物馆的事业经费停拨,每月只有少得可怜的人头工资。当时湖南省博物馆里最值钱的东西要算一辆旧三轮车和几把锄头,发掘这种大型古墓需要请民工、添购相关器材。针对考古发掘存在的困难,侯良向省“革委会”提交了报告和发掘计划,并将所需的发掘物资和经费列入其中,不过最后批下来只有6000元。

于是只能将要添置的东西减半。原打算买120把铁锄、100根扁担、200只撮箕、100个胶卷,减少到60把铁锄、60根扁担、40个120黑白胶卷和一些绳索,这些工具成为当年发掘一号墓时最重要的工具。要命的是,那40个胶卷因为过期,拍出后的片子全部报废。虽然过后补拍了一些,但那种特殊情况下发掘的真实镜头,再也无法完整地看到了。为了节约经费,馆里所有的人员齐上阵,上至60岁老人,下至17岁刚入馆做讲解员的小姑娘,只要是能走能动的全被拉去了工地。

( 一号墓出土的“冠人”男俑

)

( 一号墓出土的“冠人”男俑

)

1972年1月16日这天早上,虽说没下雪,也没刮风下雨,但却出奇的冷。参加挖掘的职工一大早就赶到了博物馆办公楼的前坪,大部分人是第一次做考古发掘,每个人腰间挎着水壶,穿着胶鞋,手拿锄头、铲子、簸箕。从博物馆到马王堆工地,有七八公里,没有公交车,大家只能步行到工地。馆里唯一的三轮车作为留在馆内的炊事员石明初每天中午到工地送饭和运载其他大件工具的专车。8点,队伍出发。“我们没有举红旗,没有拿革命标语,更没有喊革命口号。行人都觉得好奇,不知道我们这帮人要干吗。”根据事前安排,由省博物馆第一副馆长崔志刚负责全面统筹,副馆长侯良负责业务,熊传薪负责考古组,杜丁华负责文管组,蓝庆祥负责保管组,杨森、张欣如负责文物修复组,石明初负责总务,女讲解员陈美如、游振群和16名同行的姑娘协助各组工作。

到达目的地,熊传薪率领考古组人员,对两座土堆进行了照相、绘图,经过现场论证,决定最先发掘东侧已被掘开洞穴并泄漏气体的那座古墓,并将其编为一号,西侧紧连的另一座则被编为二号。上午10点32分,随着侯良挥动铁锨对荒草飘零的大土包刨下第一铲土,一场轰动世界的考古发现拉开了帷幕。

( 三号墓出土的帛书《周易》

)

( 三号墓出土的帛书《周易》

)

挖掘进入第4天,封土清理完,在封土堆黄沙土层下,有一层厚15厘米的白膏泥。白膏泥不很纯,还夹了一些泥土,四四方方平铺在坑口上,虽然黏性不是很强,但比一般的填土难挖。“我们费了两天半的时间才挖完。在白膏泥层下面,我们以为会是墓口,没想到又是一层厚约15厘米的黄沙土。在这层黄沙土下面,极有可能是坑口,但是勘查后,还是不见墓口的痕迹。”熊传薪虽然是正规军,但毕竟当时挖掘墓葬经验有限,这时老师傅们的经验和土办法起了很大的作用。

跟北方洛阳、关中等地不同,南方许多地方土薄石多水位高,“洛阳铲”在这里是无用武之地的。老师傅们“因地制宜”,经过长期不断摸索总结,不仅形成一套觅宝、识宝的方法和技巧,也有独门的工具。他们寻找古墓,用的是自己做的一种木柄比较短、锄叶较短、口部比较宽、刃部很锋利的铁锄。

( 一号墓出土的T形帛画

)

( 一号墓出土的T形帛画

)

“几位老师傅在平整的黄沙土上,这里挖挖,那里探探,然后将锄头带上来的泥土放在手掌心捻一捻,看一看。据说因为年代不同,墓坑内的填土也都有所不同。结果,任全生老师傅在北边靠东的黄沙土层下,发现了墓坑口的一边,其他几位师傅也确认这是墓坑口。”当向东边挖到六七米的时候,挖到了墓坑口的终端,出现了一个90度的折角,这意味着墓坑口的一个角已经找到了。随后,4个边角都找到,大家用早已准备好的白石灰做标记。坑口极大,墓坑口南北长19.5米,东西宽17.8米,平面几乎快成一个正方形,就像一个通向另外一个世界的大门。

为了能尽快地结束封土层的全部发掘工作,崔志刚和侯良决定派人到长沙市各个学校求援,学校开出的条件是,由博物馆的讲解员为学生上历史课。“为了能争取到学校的支持,我们派讲解员到学校放幻灯片《赵老柱家史》、《万人坑》等,向学生们进行阶级教育。”熊传薪说。用这个方法,争取来了20多个学校派出的近2000名学生的支援,这极大加快了挖掘工作的进度……

( 1972年,马王堆一号墓发掘现场

)

( 1972年,马王堆一号墓发掘现场

)

盗洞虚惊

在清理墓坑内填土的时候,遇到了一些奇怪的遗迹。在墓坑口东边,往下挖到1米左右的时候,出现了夯土的台面。随后在南边、北边、西边的同一深处,也清理出了夯土的台面。这是古人筑墓时,为防止墓坑垮塌而修筑的台阶。在离东北角5米多远的第一层台阶面上,出现了一处圆洞痕迹,土质与周围的夯土不一样。洞的直径达30多厘米,一直清理到深80厘米时才到洞底。这个圆洞究竟有什么用呢?在挖掘前,对墓主人的身份各有说法,有人认为与《太平寰宇记》记载的“双女坟”有关,是长沙王刘发将其母安葬在马王堆,并在坟上树了一旗杆,白天挂旗,晚上挂灯,定王在长沙早晚见旗和灯就像看到母亲,因此这个洞就是当年埋旗杆留下的。究竟这个墓的主人是否为唐、程二姬呢?这个谜一直到1974年2月二号墓出土了“利苍”、“长沙丞相”和“轪候之印”才消除。

( 一号墓出土的“丝履”和“信期绣‘千金’绦手套”

)

( 一号墓出土的“丝履”和“信期绣‘千金’绦手套”

)

“有说法,长沙的古墓十墓九空。发掘一号墓的时候,这种担心时刻伴随着我们,没想到,这种担心真的发生了。”熊传薪说,“从墓坑内的填土往下挖到1米深的位置时,发现了三个盗洞,两个长方形的,一个圆形。其中一个方形盗洞很快就挖到底了,说明此盗洞没有继续下挖。另一个方形盗洞在挖到2米的时候发现了一只‘回力’球鞋底。根据当时对这个鞋底的判断,可以肯定是解放前挖掘的。清理到6米的时候,这个盗洞也见底了。剩下的圆形盗洞直径1.15米,它的洞口开在封土层顶部,但是随着盗洞内的填土一层一层地往下清理的时候,发现盗洞的走向逐渐从东北往西南方向斜挖进去,有点拐弯,而且洞也越来越小。当挖到四五米深的时候,发现了两枚‘开元通宝’铜钱和一盏唐代长沙窑的碟形油灯,说明唐代就有人盗掘过,而且盗洞壁上发现了烟熏过的痕迹。到12米深的时候,几乎到了墓坑东壁内的老土上,由于盗洞挖斜了,才没有挖到墓室。我们于是才松了一口气。”

接近墓室

才松一口气,另外的困难又随之出现。清理第4层台阶以下的填土时,由于下挖的墓坑越来越深,工地上也没有运土的升降机,坑内的填土如何运走成了最大的问题。3月的长沙,开始进入梅雨季节,有时一连几天雨都不停,墓坑里的填土遭受雨水的浸泡,黏性很强,不仅鞋子上,所有的工具上都被黏附着黄泥,重量加大。坑上的台阶变得很滑,只要稍不留神就会摔跤,更让人担心的是怕墓壁垮塌。

“我们当时想了个办法,安排身体强壮、个头比较高的民工或学生,将装满填土的竹箢箕举到第4层台阶上,站在第4层台阶上的人再举到第3层台阶,如此递换到坑口。但是竹箢箕内的填土一般是四五十斤,下雨时重的达五六十斤,劳动强度太大,加上坑越挖越深,再用这个办法显然不行,于是又改用另一种方式,靠墓壁的两边各用两根比较长的树干捆在一起。上端搭在第4层台阶上,下端落在坑内的填土上,做成斜坡跳板,如果墓坑再挖深,在坑底内的一个跳板不够,又搭起二层、三层跳板,形成之字形。人们从坑底挑土,一步步从之字形跳板一层层向上走。墓坑内,一部分人挖土,一部分人挑土,上上下下,那个场面是很壮观的。”

( 一号墓出土的罗地“信期绣”丝锦袍

)

( 一号墓出土的罗地“信期绣”丝锦袍

)

到3月31日,墓坑内的最后一层填土清理完,坑壁上六七米的地方,土质分上下两层,界限非常明显。上层是经过夯筑的填土,下层是红色网纹土,这一现象立刻引起了大家的注意。原来是在土堆上又经人工再次堆积过。实际上,封土堆高度只有4米多,压在它下面的“马王堆”不过是个小土包,仅2米左右。古人利用此堆筑墓时,将原来的土堆重新加高加大,而变成现在的大土堆。这种埋葬方式,史书上称之为“穿复土,起冢”。汉代帝王和高级贵族的坟墓,大多以这种方式构筑,从而显示墓主人的身份和地位。坑内填土清理完,显现出一层平整的白膏泥,这预示着快要到墓室了。

白膏泥是一种富有黏性的土,土质呈白色的称“白膏泥”,青色的称为“青膏泥”。这是长沙地区楚墓和西汉墓常使用的一种保护木制葬具的材料。根据以往考古资料记载,一般在椁外填塞白膏泥的墓葬,墓主人都有一定的身份。挖掘至此已经4个月,现场发掘的几个老师傅欣喜地用锄头敲着软软的白膏泥说:“看吧,只要有了这个保护神,墓中的宝贝就不会坏了。”一席话让大家精神为之一振。“本想白膏泥最厚不会超过半米,却没想到这个墓穴的白膏泥竟厚达1.3米。”熊传薪回忆说。长沙附近发掘的几百座墓葬中,白膏泥最厚也不过是几厘米。更令人吃惊的是,在白膏泥的下面的木炭厚度达到了40至50厘米,清理出来的木炭大约有5000多公斤。有人顺便捡了几块带回工地的食堂,放进灶里,火力还不小。大量木炭的出土,在社会上出现谣传,说马王堆挖出吸了“地气”的木炭,用它熬水喝,可以治疗“气痛”病。于是,工地附近的不少农民、市民和医院的病人,利用夜间偷偷拿走不少木炭。没办法,只能将木炭全部运回博物馆找专人看守。

( 一号墓出土的二十五弦瑟

)

( 一号墓出土的二十五弦瑟

)

马王堆一号墓的发掘成了长沙市街头巷尾谈论的主要话题,来现场参观的越来越多,以至于最后熊传薪他们变成白天睡觉,晚上工作。“你不知道,那真的是热闹啦。好多人自带干粮和水,一排排地坐在坑口的地上,看我们挖掘,跟看表演一样。”在那个除了样板戏还是样板戏的年代,这难得的文化事件的确给大家的生活带了一些生气。

宝物现身

( 一号墓木椁打开时的情形 )

( 一号墓木椁打开时的情形 )

当1万多斤的白泥膏和木炭被取出后,一张光亮如新的竹席覆盖在椁板上,颜色嫩黄,好像是新编的竹篾席。可惜的是,颜色鲜艳的竹篾二三十分钟后逐渐变黑。竹席共有26张,都很完整,它的铺法是在椁板的两边各横铺8张,中间直铺两行,各5张,之间相互搭连。每张竹席长2米,宽1米,采用“人”字形编织法编成。在相互搭连的竹席角上,墨书篆体“家”字。竹席因年代久远,个别部位已腐朽,揭取时,先由两人慢慢将竹席一端的两个边角提起,旁边一人将一块事先准备好的三合板慢慢插进竹席下,直到全部平整地放在三合板上。这种方法,在现在的考古发掘中依旧经常用到。26张竹席全部取完,竟用了一个通宵。此时,一个巨大的木椁立在椁室中,椁室底南北长7.6米,东西宽6.7米,高3.2米。一个巨大的墓坑,从墓口到坑底深达16米。

椁室结构非常复杂,椁底下横排3根垫木,垫木凿“凹”字形,大小相同。另有3块垫木纵列平铺嵌入凹槽内,3块底板垫木上,又平铺3块椁底板,板与板之间用边缘扣接法相拼接。在这个上面放置5块木板,横列平铺,成为内底板,上下两层底板宽度相近。在内底板上的四边,各立放一整块木板,东西两边的壁板每块重达3000多斤。它的内侧面均有两道平行的暗榫槽,以与南北两壁板套合。南北两边的壁板稍短,内侧面以同样的方式相接,这4块厚重的壁板拼成了外椁室。内椁4块壁板的两段延伸到外椁4块壁板内的暗槽中,使用了“闷合暗槽”,隔成了内外椁之间的4个边箱(存放随葬品的地方)。这样一个巨大的木椁,共用36块木板或木枋组成。

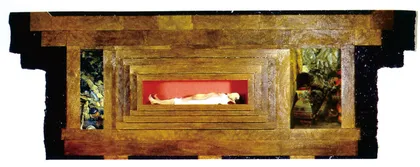

( 一号墓椁室剖面图 )

( 一号墓椁室剖面图 )

“进展到这个阶段,馆里的领导向北京汇报,提出希望派专家过来帮助。当时王冶秋指示,保护好现场,等北京派人到长沙后才能打开椁室。同时他与中科院考古研究所的负责人王仲殊研究,决定由考古所派两位文物保护专家,“图博口”管辖的原文物研究所也抽调两名文物保护专家前往长沙。湖南方面,将当时下放劳动锻炼的考古干部周世荣调回馆里。”熊传薪回忆说。

不久,中国科学院考古研究所派来了王和白荣金两位专家。王曾在英国大英博物馆修复过世界著名的“羊皮书”,对地下出土的纺织品的保护经验丰富;白荣金对河北满城汉墓出土的金缕玉衣和金属器物的处理和保护也有相当丰富的经验。开棺时间定在了4月13日上午,可不知怎么就走漏了风声。“那天到工地参观的人特别多,墓坑外的山头上人头攒动,到了下午来看热闹的人多过了上午。没有办法,只有等群众离开。可是围观的大部分人从上午一直等到下午,都不见离去,一直到晚上19点多,天已经黑了,群众才纷纷离去。开棺的时间延至晚上21点。”

随着马奇一声号令,所有人一齐用力,将外椁东边的边框撬开,紧接着又撬开另外三边的边框。仅是撬开这椁盖板的四边边框,就折腾到深夜。稍微休息了一会儿,大家又将中间铺的5块盖板移开。每块盖板宽度都在1米左右,20多厘米厚,重达几百公斤。直到第二天凌晨5点,那几块盖板才移完。“这么多的随葬品!”北边箱上的隔板被揭开后,现场发出了一片惊呼的声音。边箱内,有1米多深的积水,有的随葬品漂浮在水面,有的沉在水底,密密麻麻。“看到这些文物,几天来的劳累一下子就被冲完了。每个人都兴奋得要死。”看得出,熊老到现在说起那会的情景还是很激动。

当边箱和棺室上的隔板全部取走后,一个埋藏千年的地下宝库豁然呈现在大家的眼前。这是一个结构呈“井”字形的椁室,外椁壁板和内椁壁板之间形成4个边箱,北箱即头箱,壁上挂满了丝幔,底部铺有竹席,总体布置比其他边箱讲究,里面摆设着古代贵族常用的色彩鲜艳的漆屏风、漆几、绣花枕头和漆奁。同时,熊传薪他们发现,另一个外观基本相似的单层奁盒,里面除了5个小圆盒外,还放置一个小铜镜和镜擦子、镊、木梳、木篦等物,另外有一把环首小刀,这些无疑都是梳妆用具。显然这里主要是墓主人起居生活中所用的器物。其他3个边箱作为贮藏室,各有所藏。

“在提出一件漆鼎的时候,老师傅先将存放在边箱内的鼎盖揭开,鼎内有水,水中有五六片藕片,虽薄,但保存完好。老师傅憋住气,双手轻轻托住鼎的底部,慢慢移动脚步,随着移动时的轻微摇荡藕片逐渐散开,最后化在水中。好在王先手快,拍下了唯一的一张鼎内藕片的照片。”熊传薪说,“后来我们和地震专家聊天谈到此事,他们告诉我们,这个考古现象完全证实了史书中的记载,长沙地区从公元477年到1972年间没有发生过强烈地震,所以漆器中的藕片才得以保存至今。”

在随后清理出土物品的时候,发现了“轪侯家丞”的封泥匣以及二十五弦瑟,这是目前发现的唯一完整的西汉初期瑟,还出土二十二管竽和一套竽律,器类主要有鼎、匕、盒、壶、钫、卮、耳杯、盘、奁……一号墓的随葬品达1400多件,耗费近一周的时间才清理完成,包括日用饮食器具、乐器、衣物、食品等,几乎涉及当时社会生活的各个方面。它们的摆放完全按照死者生前的日用起居而进行。

我们可以想象,2000多年前,主人们在香烟缭绕的室内,或品味着美酒佳肴,或与好友对弈,或展卷阅读。闲暇中听琴声婉转,看舞姿翩翩。这也是上层社会的中国人在公元前2世纪所创造享有的生活画卷。

千年女尸

位于椁室中央的那个巨大内棺是古墓的核心,里边匿藏着这座千年古墓的最大秘密。当椁室的挡板全部拆除后,一具巨大的漆棺呈现在大家眼前。漆棺外层是一层素棺,用杉木制成,外表髹薄薄一层褐色漆,在盖与棺身的合口处,有一条明显的缝隙,缝隙间用一种黏合剂密封,但不是很严实。“我们用铁片插进去,刮掉四周的封漆,然后在四边缝隙中塞进木楔。当这层盖板揭开后,出现了一具艳丽夺人的彩绘棺,黑漆底上绘有流畅的云气纹,云气纹中还有许多生动的怪兽,黑底彩绘棺在我国还是第一次发现。”熊传薪回忆说。紧接着,用同样的方式打开了第3层木棺。站在墓坑台阶上的人高声喊道,里面还有一具漂亮的红漆棺。王先也按捺不住兴奋,告诉我们,朱漆棺的盖板上面画着双龙双虎搏斗的场面,颜色鲜艳。2小时后,揭开了这层朱地彩绘棺的盖板,里面居然还有一层用刺绣和羽毛装饰的棺,上面平铺有一幅彩绘帛画和一些砍削后编制的小木俑。

帛画以单层棕色细绢为地,画面呈“T”形,通长2.05米。下垂的四角有穗,顶端系带以供张举,应是当时葬仪中必备的旌幡。画面上段绘日、月、升龙和蛇身神人等图形,象征着天上境界;下段绘交龙穿璧图案,以及墓主出行、宴飨等场面。整个主题思想是“引魂升天”。

在发现喷火现象127天后,内棺被小心翼翼地运回博物馆。经过一天一夜的清理,4月29日下午,2100多年前的女尸赫然呈现在大家的眼前。人们被女尸栩栩如生的面目惊呆了。这具女尸外形完整,面容清晰可辨,头发光鲜,手指脚趾纹路清晰,皮肤湿润,肌肉有弹性,四肢关节可以活动,用手指在尸体腹部及胳膊等部位按下去,肌肉很快又弹起来,并恢复原状。出土后注射防腐剂时,脉管随即鼓起,并能逐渐扩散。这是世界上首次发现的湿尸。

在此前棺内文物的清理中,曾发现一枚“妾辛追”的骨质印章,由此知道了这具女尸名为辛追。在她的身上穿着、包裹、覆盖的丝麻衣衾有22层之多,外面还扎以9根绸带。面盖酱色锦帕,足登青丝履,并且用丝带将两臂和两脚系缚起来。家里人似乎怕她到了另外一个世界衣物不够用。在边箱中又装了6个竹笥的新衣服和衣料,其中包括单幅丝绸布料46卷,单衣、夹袍、单裙以及手套、鞋子、袜子等成品50多件。这些衣物除极少麻布外,绝大部分用丝绸原料制作,包括了西汉初年丝织品的大部分钟类,轻纱、纺罗、素娟等,大多以染色、印花及刺绣加以装饰,使丝织品表面达到纹样繁缛丰富、生动多彩的艺术效果。我们可以想象当年轪侯夫人高坐厅堂之上,身着华丽服饰,面施粉黛、发髻高挽。她定是一位美丽端庄,仪态万方的贵夫人。湖南省博物馆后来组织有关专家对女尸进行了综合研究,并参照相关历史资料复原了30多岁时的辛追塑像。年轻时的辛追面容清秀,瓜子脸、柳叶眉、杏核眼,薄唇微翘,显得娇人可爱。

女尸出土的消息很快在社会上传开,关于女尸的传闻也越来越多。当时郭沫若曾来看过这具女尸,后来就有人说,那个2000多年的老太太见郭老来了,突然坐了起来,还冲郭老笑呢。有的又说这老太太长得跟《红色娘子军》里的吴清华一样漂亮……这种传闻传播后,到博物馆参观的人达到了前所未有的顶峰,当时长沙城的流动人口陡增5万人,博物馆一天竟要接待1万多名观众。

“中央‘文革小组’的姚文元知道了长沙马王堆汉墓出土了上千件文物和一具女尸,特别是知道举办临时陈列展览中有近几万人参观的消息后,很为恼火。他要“图博口”的有关负责人通知我们,古尸不是文物,是‘封资修’,要求将女尸立即火化,不要干扰‘文化大革命’的大方向。我们大家听到这个指示后觉得莫名其妙,古尸怎么就不是文物呢?当时姚文元是口头指示,没有红头文件,我们就假装‘没听见、不知道’。幸亏当时我们没有按‘指示’去执行,否则该后悔死的。我们当时不但没有将女尸去火化,反而加强了防腐的处理和保护。”说到这,熊老脸上露出了小小的得意。

后来从二号墓中发现‘长沙丞相’、‘轪侯之印’和‘利苍’3颗印章,这解决了马王堆汉墓的墓主人问题。经专家研究证实,二号墓为西汉第一代轪侯利苍之墓,一号墓主人是轪侯利苍的妻子辛追,死时54岁,晚于三号墓主人10年左右。三号墓主人应为利苍的儿子或其兄弟(至今为止学术界对三号墓主人的身份仍有争议)。

轪侯利苍,是吴姓长沙国的丞相,有关他的身世,《史记》和《汉书》有一些记载,据多方研究,目前可以知道,轪侯利苍是汉惠帝二年(公元前193年),长沙哀王吴回元年以长沙丞相受封为轪侯,高后二年(公元前186年),长沙共王吴若元年,他在做轪侯的第八年便死在了长沙丞相任上,并由他的儿子接任,此后又向下传了两代。西汉初年的诸侯国丞相,在诸侯国政府机构中地位仅次于诸侯王,不但统帅小朝廷中的文武百官,还控制王国的军队。按汉朝的制度,封地在什么地方就叫什么侯,因而利苍的封地就是轪县。据《汉书·地理志》记载,轪县是江夏郡的辖县,曾为春秋时弦国的故地,在今天的河南光山县和罗山县之间。

轪侯之位,在高后时期的180多位列侯中列第120位,有封户700户。较当时封户最多达1.6万户的列侯差距悬殊,是当时很小的列侯。尽管如此,只要是列侯,在当时社会中的地位就十分显赫。按照当时封爵制度,列侯是仅次于天子和诸侯王的第三等级贵族,直接参与国家大事,利苍及他的妻子和儿女在社会上都享有许多特权。据研究,光是利苍每年的薪俸就相当于当时12户中产家庭全年的总收入,相当于80户耕种100亩土地的农民不吃不喝、不交租税的全年总收入。而且轪侯的封户会不断增加。据推算,到文帝和景帝的时候,轪侯的封户可能达到1400户,那么他一年从封户手中得到的钱财也就达到二三十万钱。这只是租税和官俸,如加上皇帝赏赐、私田、经营工商业的收入等,轪侯家族有着巨大的财富支撑。墓葬能如此奢华也就不难理解。

马王堆古墓挖掘后,随着报刊与广播的公开报道,以及由北京科影拍摄的《考古新发现》、《西汉古尸研究》等影片公映,国内外迅速掀起了一股声势浩大的“马王堆热”。当时寓居长沙的毛泽东也被这神奇的考古发现所吸引,特地观看了马王堆三号墓出土的帛书印刷品,并作为特别礼物,专门赠送给前来访问的日本首相田中角荣。而田中角荣在参观完马王堆汉墓后,提出希望能得到女尸的一根头发,被婉言回绝了。1973年在进行二号墓和三号墓挖掘的时候,由周恩来总理亲自挂帅,亲点专家组名单,并批示在长沙建立了当时全亚洲最好的文物存放仓库,恒温恒湿,能抗九级地震。这个仓库现在还在湖南省博物馆的后院。从马王堆考古发掘开始后,陕西秦兵马俑、湖北随县擂鼓墩等考古重大发现接踵而来。

366医院后来又恢复成马王堆疗养院。这里一切都平静而有序,偏于疗养院一角的马王堆汉墓遗址早已没有了往昔的热闹。现在所能看到的是三号墓的遗址,一号墓在挖掘完后由于经费问题,无法保留下来,只能回填。在回填的时候,大家在一块石砖上刻下“此墓于1972年挖掘”的几个字,并将这块石砖留在了墓底,作为永远的纪念。■(本文部分材料参考熊传薪、游振群《长沙马王堆汉墓》;本文图片由湖南省博物馆供图) 考古文物博物馆35马王堆汉墓古尸汉墓木炭挖掘长沙利苍重现马王堆湖南省博物馆文化