景德镇新“官窑”的诞生

作者:王恺( 大型八件套艺术陶瓷组雕《大自在》 (之一) )

<p "="">缘起:不亚于官窑的制度支持

中国轻工业陶瓷研究所掩映在树丛中,若干栋小红砖楼显得很有来历的样子。按照景德镇通俗的说法,这里是解放后“官窑”所在地,外交部的礼品用瓷,专门为毛泽东烧制瓷器的“7501工程”,都选择这里作为研发和生产场地。

院落里有棵600年树龄的樟树,所长占启安对我说,很多人都说这里风水好,“可要是你5年前来,就会发现这里有多么萧条。现在你看见的精致的房子是这两年重新整修的产物”。几年前,轻工业部取消,陶瓷研究所的国家供给方式被迫改变,“很多人都劝我们把院落出租挣钱”。可是他选择了带领所里员工坚持做高端陶瓷,采用传统方法精工细做,“结果出人意料,我们走了和别人不一样的道路,反而活了”。

研究所于是继续作为中国权威的陶瓷研究机构,这也是首次佛教陶瓷艺术展选择这里作为承办方的原因之一。

几年前的景德镇瓷器处于尴尬阶段:做建筑陶瓷比不过佛山等地,做生活用瓷比不上后起的山东等地,外地厂家采用大规模生产流水线,产品再运到景德镇销售。国营的十大陶瓷厂在一夜间全部解散,最后,景德镇的一部分聪明人开始恢复了手工业的传统制瓷方式,“现在的景德镇是手工业者的天下”。

( 传统的手工制瓷方式,让景德镇在瓷器精品市场占据了最高峰 )

( 传统的手工制瓷方式,让景德镇在瓷器精品市场占据了最高峰 )

占启安对我说,在瓷器精品的出产比例上,景德镇又重新占据了最高峰。“许多境外的陶瓷艺术家都选择在景德镇居住,因为这里能满足他们对最复杂材料的要求。”这些话在接下来的几天内反复得到了证实。

也许就因为这样的现状,使首届中国佛教陶瓷艺术展的执行总监王永庆和艺术总监张建建选择这里作为他们的创作基地。张建建说:“我翻译过一些白话佛教著作,但是对佛教的理解和一般人不太一样,选择的不完全是那些安静祥和的修行主题。” 第二届世界佛教论坛有相应的文化计划,主题有赵朴初书法展、佛教文物展等五项,佛教陶瓷展就是其中之一,而构思就来源于王永庆和张建建的策划。王永庆这样阐述了这个创意的历史时代背景:“两千多年前,佛教从印度出发东来中土,创造了一条与古丝绸之路相融合的震慑古今的佛教石窟造像艺术走廊,两千年过去,历史又展现这样的面貌和大事因缘,中国融入世界加速了全球一体化的进程,仿佛又一个轮回的开始,我们希望通过佛教文化精神与作为中国文明最重要的物质载体——陶瓷艺术的结合,成为中华佛教文化重要的诠释载体,同时也是传承佛教石窟造像艺术走廊的文化精神。”

而对陶瓷认识则源于“几年前,我们在景德镇帮一位高僧定制过专门的百岁纪念瓷钵,可是那次只是第一次尝试,还不能达到最初的构想,“刺激了我想做好东西的愿望”。对于陶瓷,张建建坦承:“我是完全的门外汉。陶瓷这东西变幻莫测,越熟悉的人会越入迷,许多人做了10年才觉得自己刚刚入门。”

如果缺乏资金,在景德镇会寸步难行,在景德镇待过一段时间的张建建对这里的最大感受是“商业气氛浓,几百年来这里都作为瓷都而存在,商业逻辑主宰了人们的日常生活”。这里的女人们至今叫自己的丈夫为“老板”,可是另一方面,这里又有无数成熟的工匠、优秀的陶艺家。

主要出资人是一位女企业家,多年前的一次普陀山之行因赞助露天观世音造像而得到当时的全山方丈妙善长老的开示种下善缘。“她从没接触过陶瓷领域,可是一听说这个文化创意计划,就对我们说,不用考虑资金,她可以做充足的供给。只是她要求做一批具有真正价值的佛教艺术品,不能是以往那些大家熟悉的佛教陶瓷塑像。”

张建建站在布满了本次展品的大厅里对我说这些话,周围许多展品都从去年4月开始烧制,现在才制作完成。很多作品前后烧制多次,最后关头出现了失误,所谓“千窑一宝”,“这也是陶瓷作品的特殊性,要不是一来就放下几百万元,这些合作者不可能花这么长时间来完成这些作品”。现在据说投资已经超过了千万元,也是近年景德镇最大的陶瓷制作投资。“我们希望完成一次陶瓷界长久没出现的盛宴。”张建建说。

目前虽未开展,可是来参观过的佛教界学者、僧人已经用“精美绝伦”来形容一些作品。而有的参观者看中一件展品,“喊我们开价,说不管多少钱都要,我们不得不反复解释首先要在展览后才进行拍卖或置请”。

占启安对我解释,景德镇的官窑制度在晚清就衰落了,可是“官窑”基础未死:大批的优秀工匠、复杂的工艺流程都还存在,所缺唯钱而已。“解放后的‘7501工程’被我们戏称为新‘官窑’,因为当时不惜工本,仅工程所用瓷土就用了许多专家的研究成果。”这次再次使用了与“7501工程”同样的原材料,还保证了工匠们有足够时间去完成作品,不需考虑商业上的“时间成本”。所里的“御瓷坊”以往一个月生产3件作品,“这次资金充足,3个月出一件作品都可以”。

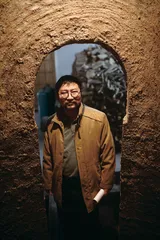

( 首届中国佛教陶瓷艺术展艺术总监张建建 )

( 首届中国佛教陶瓷艺术展艺术总监张建建 )

可是光有钱,没有好的构思也会失败,占启安和张建建一样,开始对这批作品完全没底,策划的时候,只把主题定为“色即是空”,或者“空即是色”。现在,这批展品要马上运往无锡参加佛教论坛,再运往台湾地区巡回展览。

这种满足感在很大程度上来自于王永庆和张建建他们所坚持的新古典主义审美倾向,他们称之为“古瓷新创”或“依古创化”,再出名的艺术家,“我们不希望他们拿来现成的作品,所有的主题都是我们讨论后通过的,我们希望是原创作品”。张建建说,本来景德镇的陶艺家习惯去参加各种展览,“遇到重大政治活动,他们都会把各自拿手的作品拿去展示,沿袭他们旧有的系列主题,这次,他们刚开始也拿来许多类似的东西,大花瓶上画个罗汉之类。可是全部被我们婉拒了”。

( 黄国军曾经是景德镇几大“高仿”能手之一,他的柴窑仍然奉行古代传下的规矩 )

( 黄国军曾经是景德镇几大“高仿”能手之一,他的柴窑仍然奉行古代传下的规矩 )

张建建笑称自己的角色类似于清三代时期的“督陶官”,“就驻扎在景德镇,一件件地讨论构思,而具体的制作创意和完成,就得靠这里的艺术家们了”。

原则是“以古为新,化古为新”,“刚开始想只用艺术家的作品,可是很快发现,真正有价值的陶瓷作品不仅是艺术家们创作的,传统的工匠们手绘的工笔细致,反倒有更高的美学价值。所以,后来又吸收了大量的工匠作品——很多的陶瓷界大师的东西我们反而没有选用”。“没有令人耳目一新的作品,我们宁愿选择官窑传统的那种精工细做之物”。

( 陶瓷学院的教授李林洪不愿和商人谈创作,他的作品以风格抽象著称 )

( 陶瓷学院的教授李林洪不愿和商人谈创作,他的作品以风格抽象著称 )

景德镇之外,还在龙泉和石湾委约大师级的艺术家创制了一些青瓷和瓷雕作品参展,“福建德化是传统的佛教陶瓷雕塑的产地,我们觉得那里的作品要创新太难,时间也不够,最终放弃了。钧瓷一位大师我们也去看过,可是发现那位大师的作品又太时尚,不合我们古朴为美的原则,所以最后也没选用”。

充足的资金和优秀的工匠,类似于官窑制度的确立,把景德镇陶瓷界彻底搅动起来,“很多陶瓷艺术家不是为直接的利益来参加我们的项目,他们觉得,能够在世界佛教论坛这么好的平台上展出自己的作品,是一个很好的机会”。

( 景德镇陶瓷学院的曹春生教授以雕塑见长 )

( 景德镇陶瓷学院的曹春生教授以雕塑见长 )

“金盆洗手”的高仿者

张建建觉得,自己以往的艺术观,因为此次长期泡在景德镇而彻底改变。“我开始想要有创意的艺术家的东西,可是渐渐被那些动辄八九个月才能完成的传统作品所吸引,觉得陶瓷有完全不同的审美体系。以往艺术界总觉得景德镇瓷器上画的是三流艺术家的作品,其实,瓷器有完全不同的绘画表达方式。”

( 江训清现在的作品已经打上了“江窑”的款识 )

( 江训清现在的作品已经打上了“江窑”的款识 )

“我们的许多画法是工匠们代代相传而得,现在的专业院校的老师也不会,还要学生们来我们这里学习。”黄国军站在自己的柴窑前,很得意地说。这是景德镇目前唯一能每月运转的大型柴窑,处于群山包围中,当地政府每年批给他几百立方米的木材,每月开窑,常常有来自全国的七八拨儿陶瓷爱好者守在窑口,等待此次能出什么精品,以便收藏——柴窑烧一次的运营成本是目前通用的煤气炉的10倍。

他曾经是景德镇几大“高仿”能手之一,他的柴窑仍然奉行古代规矩,不许女人进入。走进去,发现土窑的很多地方都已经有了金属的质地和光泽,术语管这叫“窑汗”。烧火师傅已经60多岁,是黄国军从景德镇挖掘出来的,技术“几乎已经失传,要靠柴掌握好高温和低温,太难了”。可是烧出的东西特别温润,有光泽,他指着一个青花瓷碗的细部对我说:“你看,糯的感觉只有在这里才能看见。”

( 王润芝是景德镇首屈一指的人物画匠 )

( 王润芝是景德镇首屈一指的人物画匠 )

除了柴窑,他把景德镇各种传统工艺都在自己的“玉窑”保存下来,加上周围的自然山水,完全是古代的瓷器作坊的感觉。各种图录上的瓷器他都有兴趣去试烧,“就是为了好玩”,除了好玩,传统工艺还能给高仿瓷器带来逼真的效果。

他的玉窑出品的仿古瓷器,很多被古董商人买去,做旧后在拍卖场上又出现。“我知道那是我的作品,但是我卖出去的只是仿品,没有做旧环节。”他的眼睛在镜片后闪烁,“很多省的拍卖场的册子上的东西,我一看就眼熟。”尽管不是那么正大光明的事情,可是他慢悠悠地说出来,也别有韵味。

( 叶文怡3年前从台湾来到景德镇,立刻被这里的手工精神触动 )

( 叶文怡3年前从台湾来到景德镇,立刻被这里的手工精神触动 )

前些天,在参加江苏一个陶瓷研讨会时,他碰到了一位颇有实力的收藏家,两人聊起来,那位收藏家在拍卖场上买过一个据说是明末的东西,可总觉得有点疑惑。黄国军已经明白那是自己的出品,慢慢的两人一句对一句地说出来。“按规矩是不能说出秘密的。”黄国军对行规了如指掌,可对方是个有气势的人,知道是假货反而对黄国军的技艺赞不绝口。

这几年,黄国军越来越从高仿中抽身出来,“仿造成功很得意,可是毕竟不及古人的东西”。他坚持不做旧,“卖的只是手艺”,张建建就是看中了他的玉窑手艺,才找他做一批佛教的供具——“一般煤气窑出来的东西,都有一种刺眼的光芒,只有这里才能造一批真正温润的东西。”这批新设计的供具由黄国军聘用的一位秘而不宣的老师傅来绘制,“他的东西特别细致,一套东西要做几个月”。

( 解强善于在窑变的瓷器上作画,根据变化多端的釉色再确定主题 )

( 解强善于在窑变的瓷器上作画,根据变化多端的釉色再确定主题 )

与黄国军相似的,还有江训清。1999年前,他也是景德镇几大高仿能手之一,目前也已经“金盆洗手”。之所以废止那套做法,他告诉我:“是到英国参加瓷器展览后的结果,我发现英国人不在乎你是什么年代的瓷器,而是看自己喜欢与否,只依靠自己的判断。不像中国人,是靠耳朵来判断,不相信眼睛。”从此后,他的作品都打上“江窑”的款识。

他的作品很多都是对故宫瓷器的改造式模仿。“我们不愿意完全和那一致,就做了器形上的改动,更符合现代人的审美。”他指着眼前一件精美的粉彩花瓶,对着台北“故宫”珍品手册上的一件类似瓷器说。

( 善长古彩的刘乐君 )

( 善长古彩的刘乐君 )

这种仿造一点也不容易,“土要用最好的,工要用最好的,可是做出来的东西还是比不上古人”。江窑的出品前些年曾经在各省博物馆巡回展览,“开始我很得意,可是把历年出产的珍品和那些原物的照片一对比,还是缺点神韵”。

这次为了参加佛教陶瓷艺术展,江窑和项目方合作组建了新窑口叫“宝光阁”,专门做佛教主题的陶瓷,准备贡献数十件作品参展,正在专心地往翠蓝描金瓶上画弘一法师所绘观音图像的,是专门从陶瓷学院请来的国画老师,一套东西加了好几个月班尚未完成。“光是边上的蓝色璎珞就是一个月的产物。”这些毕业于美术学院的老师,按照传统工匠的分类,在尽心完成一件件作品。“我们这里不突出个人,边角和主题一样重要。”江训清介绍。传统工匠的最大特征是众工序待遇平等,拉胚师傅和画工没有高下之分。

几百件作品最后能展出的也许只有几十件,“每件的造价都很高,很久没有这种机会来精工细做了”。

手工业者的态度

“7501工程”已成过往,可是轻工业陶瓷研究所下属的御瓷坊还是把这个招牌高高挂起。主持御瓷坊工作的过小明告诉我,那是表明他们始终在传承着传统技艺。“不是我在表扬自己,我把景德镇最好的工匠们都吸引到我身边来了,就是因为我们做的完全仿古的东西对这些人有吸引力。”

他并没有说假话,不少御瓷坊的工匠都是小老板,都有自己的工厂,可是因为不少人从上世纪80年代就跟过小明闯荡,加上御瓷坊完全仿古的技艺对大家有吸引力,所以众人保持着密切的合作关系。

过小明在80年代也是高仿能手,他对我说:“景德镇的几位古瓷能手这次都参加了这个展览,所以你一次来就见了不少,要是平时,这些人基本都不对外。”各种仿造的工艺,他心目中都有大概,“外界传说的只是最通俗的手法”。

虽然大家都是高仿一派,但又不尽相同,过小明的完全仿古,并不是整套程序按照古法进行,“现在的土、工、窑和从前完全不同,我们好在有所里的科学研究做基础,例如用煤气炉烧,土、釉的成分都和传统完全不一样,我们全采用了不同的配方”。当年的“7501工程”兴起的研究之风延续下来,“要创新,唯一不能改的是手工业的精细态度”。

90年代,他利用古器的底部做依托,烧制了一个花瓶,结果在北京被当成文物贩卖者被抓。“警察请了专家来判断,专家从底部探起,肯定这是真品,我急了,赶紧让他看釉彩和古代做法的不同点,后来才放了我。”虽然经历不顺,可无疑,这经历是对高仿者的最大肯定。

从2000年开始,过小明也放弃了高仿生涯,“本质上觉得那样有愧”。可是,御瓷坊的作品还是和江窑不同,“我们基本上还是按照原样烧制,不做器形上的改动,因为那样的东西才有吸引力”。所以,御瓷坊对那些喜欢收藏清官窑瓷器的藏家有致命的吸引力。

这次承办展览,“开始还没当回事,也就是觉得是个大工程,想赚点钱就算了”。御瓷坊经常接到政治任务,例如烧制外交礼品瓷器。“可是做下来才发现,张建建他们的要求太复杂了,既要保持官窑风格,又要创新题材,很多东西是我们以往也没有想到的,大家放弃了以往当任务完成的心态,而是选择了完全不同的方式,慢工细做,有感觉才上手。”

因为自己也是佛教徒,所以过小明在烧制的后期,越来越增加了虔敬的心态——好在“工匠们一般都是几个月才完成一件作品,这种心态中天然就带来虔诚”。

他付给工匠们高昂的工价,一个画水陆道场佛像的师傅,七八个月过去了还未完成作品,还在精心画衣服上的花饰,术语叫做“结果”,就是因为收入有保证,“他赚的钱是普通工匠两年的收入”。

正在“结果”的师傅叫王润芝,谈起自己的作品,眉目间突然绽开了笑容。他不是景德镇人,10多岁来这里学习画工,“开始没人雇我,整天在街上闲逛,去那种画得好的瓷器店看他们的产品。有天帮一个孕妇推车上坡,结果她老公雇用了我当画工”。赚了点钱就买各种古书来读,20多年下来,他已经是景德镇首屈一指的人物画匠。“我最喜欢画美女,最难画的也是美女。”

当下画的水陆观音已经快完成了,“已经画了7个多月,可是还没最终结束”。原来,在景德镇的手工艺制瓷作坊里,任何一件作品都不是个人能完成的,“釉上釉下的要烧制多次,每烧一次,我才能再添加一些颜色,所以完成还要一段时间”。而这也是最让过小明担忧的作品之一,“王师傅的画法已经用到了传统粉彩的极致,可是作品前后要烧制七八次,每次烧都存在风险,要是烧坏了,前功尽弃”。

一块2米见方的大型瓷板前,“细佬”正在给他完成的十八罗汉描金,这也是他4个月的努力临近大功告成之时。因为13岁就进工厂学徒,所以余曙亮又叫“细佬”,他是地道的景德镇人,家中三代都在瓷器行,初中时他觉得自己读书成绩不好,“就弃学了”。他一点不后悔这18年的学习,因为陶瓷学院的老师们“也未必有我这种功力”。他最擅长一百零八将的创作,“每套一百零八将的造型和装饰都有所不同,我不做重复的东西”。

他所用的工艺叫墨彩涂金,传自清官窑,只用黑红两色釉,在细节上再用上真金进行涂抹,突出人物造型和瓷器的华丽感。“光黄金就用了20多瓶,每瓶有2克。”他得意地对我说。在传统的工匠们看来,最好的瓷器会用上真金粉,和现在流行的“洋金”等釉料有本质不同,“这是可以传世的东西”。

涂好金粉后,最后只要用700℃的温度烧一次就大功告成了,可是过小明并不放心,“这瓷板画的十八罗汉很难得,景德镇历史上没有做过这么大的墨彩作品,光是白瓷板就要万元,加上上面的真金,更是昂贵”。尽管表示自己已经算不了账了,可是过小明对每件作品的花费还是心里有本账。

最昂贵的展品还不止这块瓷板,还有另外很多件,例如一件珊瑚红的万佛尊,上面用真金工笔细致描绘了多尊佛像。而另一套十八罗汉的花瓶,放在灯光下立刻透出光芒,“不是因为薄,而是因为瓷土好,这是用上万元一吨的瓷土烧制的,和当年的‘7501’瓷土质一样”。

这也是占启安最欣赏的一套作品,“好瓷器每个环节都极其重要,这也是瓷器作品和一般的绘画作品不同的原因”。在他看来,现在陶瓷艺术家的作品太突出个人色彩,“有创新,但是和传统作品比,缺乏工艺价值的凸显”。

而本次展览不惜工本,突出了传统工艺中的各个环节,“这也是我们高兴的地方,可以突出传统瓷器的价值。因为这些年大家重写意,工匠的价值被低估了,其实在清官窑里,好的画工就是艺术家”。

被“要求”的艺术家

解强的居所是一座乡间的住宅,4亩地大小,甚至还有私人游泳池,可见他的作品销售很好。他与那些工匠不同,毕业于正规美术院校,被景德镇陶瓷界称为“聪明人”,是因为创新极多。“可是聪明也有坏处,主意多,但是都不深入。”张建建这么评论他。

他是张建建来到景德镇后首批约见的陶瓷艺术家之一,张建建说:“开始我对陶艺家抱了很大希望,可是很快发现,他们太不认真了,总觉得靠自己的老作品来参加展览就可以了。”解强就是其中之一,他最著名的作品是“紫气东来”系列,在窑变后的瓷器制品上画上“老子出关图”,属于创新的颜色釉窑变加釉上彩作品。他对我说,熟极而流,每年开笔就画这个主题,加上兆头好,“到现在卖出去的这个主题,只怕都有1000万元的总价了”。

他开始拿来的是千佛洞的主题雕塑,张建建觉得不精致,“就是一般的艺术家的成熟作品。可是解强的好处是,他肯修改,让他重新做什么,他不觉得是伤自己的面子”。

解强善于在窑变的瓷器上作画,根据变化多端的釉色再确定主题,有次拿到一块上面隐隐约约有雪花和山林效果的瓷板,他就画上了“二祖断臂”的主题,虚实交叉,张建建一看就很喜欢,让他依照这个做一组画面,表现佛教东传中国的六祖故事,“这肯定是前所未有的作品”。

解强现在还很庆幸自己的运气,“要不是两三年内积攒了一批没舍得画的精致的窑变的瓷板,肯定完不成这6幅作品”。因为是不同的故事主题,所以需要不同窑变效果的瓷板,“表现开始时的暗淡,到最后的光明景象”。到第6幅慧能传法,找得最辛苦,找了半天才发现有块紫中带红的窑变效果的瓷板,“能体现霞光满天的效果”。这套作品制成后,他也不准备重复制作,他告诉我:“哪怕有人高价定制也不做,因为没有基础,找不到合适的瓷板了。”

成熟的陶艺家在景德镇有不少,很多都有工艺美术大师的称号,可是张建建的要求让他们叫苦不迭,“其实他们都是不缺钱和名声的人,可能是觉得我们的平台有吸引力,才不厌其烦地一次次更改”。

陶瓷学院的教授李林洪不愿意和商人谈创作,他曾说,“你不要买我的东西,因为你不懂艺术”。可是这次,张建建还是说服了他,不是用的大道理,而是出的大难题,交给他的主题是佛教的“地、火、水、风、空”五大主题,“当时我就觉得,这个要好好想想了”。

李林洪的作品以风格抽象著称,他早年毕业于陶瓷学院,“当时教我们的是一批老艺人,和中央美院的老师,两种人的教学完全不同,对我们的要求就是打破工艺美术的局限”。

所以他很早就钻研陶瓷材料的特性,“和纸上作画完全不同,材料、温度、作画方法都不一样”。最吸引他的是窑变,理想化的色彩,不是艺术家靠画就能画上去的,往往出自多次的研究和偶然性。

他作画的时候,利用陶瓷特性,冲断了线条等规范,有人看见李林洪是用刷子、毛笔、抹布等多种工具,“开始还瞧不起,觉得我在搞发明”。

这次他用抽象画面去表现“地、火、水、风、空”,也构思了几个月,“那种天人合一的气象,不是随便涂抹就能出来的”。最难的是“水”的主题,“既不能出现具体的河流,又要表现满瓷板的气韵流动的感觉”。不是像不像那么简单,而是要有佛家气象,“边制作边修改,一幅抽象作品,也是几个月的产物”。

除了李林洪是抽象作品外,剩下的所有艺术家作品都要尽量能展示景德镇工艺的精湛。张建建反复要求他们修改,“我们要的不仅仅是创造力,而是创造力加上苦工”。景德镇陶瓷学院的曹春生教授以雕塑见长,这次就饱尝苦头,“以往我们适应市场要求,总做一些带有世俗甜美效果的雕塑,哪怕是佛教题材也不例外,可这次不行了,张建建要求我们能体现佛教的智慧和宏大气象”。他的作品“戒、定、慧”是一组僧人像,要求造型简单,可是表情要生动,“做了8个月,还没有最后完工”。这和他以往烧制的那些陶瓷作品有本质区别——“那些是赚钱的。”

刘乐君也是陶瓷学院的老师,特长是古彩,可是张建建要求她把古彩技艺发挥到极致,但是不可以甜俗,“非常难受,因为古彩的特点就是俗,后来花了几个月做效果,最后才选择了目前的结果”。

聚拢在景德镇的后来者

张建建觉得,景德镇在近年来又重新成为手工业的城市,这种特征不仅体现在工序的繁杂、材料的品种繁多,还体现在不少年轻人从外地到景德镇长期定居,“他们渴望这里的手工业气氛,只有手工才能展现他们自己的个性”。

从台湾来的叶文怡参加展览的作品是99件香炉的合成装置,有佛教所说“香云宝山”的含义,她的作坊在景德镇的一片老瓷器厂房中,从外面看很敝旧,走进去就发现了细巧的氛围,几个陶瓷学院的研究生正在精心地雕刻香炉。叶文怡告诉我:“特别难,雕工细只是一方面,很多釉色、雕工都好的作品在最后被烧坏了,难怪现在市场上没人愿意做香炉卖了。”往往一窑烧下来,成功的只有几件,但成功的她也不一定喜欢。现在距离展览的时间越来越近,可是她不愿意赶工,还在细细地上釉:“以往我从没做过这么多东西,最多只是给朋友定做几个香炉私人使用。”

30多岁的她本来一直在台湾学陶艺,属于观念艺术家,3年前来到景德镇,立刻被这里的手工精神所触动。加上周围也围绕着她这样从各处来到景德镇的“手艺人”,交流话题特别多,于是立刻决定定居下来。她承包下来的景德镇旧厂房做了一个作坊叫叫“愚乐场”,架子上放满了顶礼膜拜的陶瓷小人和唱歌的小人,都是装置作品,“那些不需要这么细做”,这次是“苦死了”,她说。

可是她兴致勃勃,原因和过小明他们一样,她告诉我:“用手工细致地做一件东西,很容易陷进去,肌肤和那些瓷器整日接触,感觉那东西有了生命,而且瓷器还有迷惑人的变化,你以为它是这样颜色,结果一场大火后,它变成了另外的东西。”那些烧坏的香炉也被她收藏着,舍不得扔掉。

李颜珣同样来自外地,他父亲李小聪是广东潮州人,是工艺美术大师,以国画和陶瓷艺术见长,本来在那里工作,可是受景德镇文化沉淀的影响,还是吸引他来了这里。李颜珣从5岁开始学画,考上陶瓷学院后,读书一年就退学了,原因是,“还不如自己摸索起来过瘾”。

他被张建建形容为“活得像古人”,1983年生人,却极其安静,坐在桌前泡老家山上的古茶树的茶叶给我们喝,是他家买断的古树,一举一动,低首敛眉,只有说到陶瓷,才眉目放光。

景德镇吸引他的肯定不是陶瓷学院,而是“四处可以见到的古意”。他喜欢在郊外的古废窑走动。“有一次碰到一个完整的宋代没开的匣钵,里面是当时烧好的瓷器,虽然这瓷器不是什么珍贵文物,可是打开时还是很激动,里面是宋人的手工啊。”他对我说,这是和古代人直接说话的过程,比在学校里学东西好玩多了。

一年级的时候学拉胚,“刚开始就请假了,让我父亲买了台更好的拉胚机器自己在家里练习,还请了老师傅来家教”。他喜欢这种直接的学习过程,学校的教学太学院化,在他看来,“景德镇的很多精华工艺还是在民间的,在民间学才视野开阔”,这也是他退学的另一原因。当然前提是家里有钱,可以供养他昂贵的学习过程。

本次他给展览烧制的是佛教四大名山,张建建喜欢他作品的一个原因就是“宋画风格”,繁复精致,不是文人画的写意风,“非常麻烦,前后烧制了4次,用的是父亲发明的新粉彩工艺,画面上有多种颜色,而每烧一次就意味着风险多一次”。可是,这种麻烦,在他看来,就是最大的吸引力,“陶瓷的有趣就在这里,许多外地的画家总觉得在陶瓷上作画也容易,可是一试才知道那种难度,所以很多人刚开始是抱着傲慢之心而来,来到这里,才发现自己是小学生,要重新学习”。

张建建觉得,正是这些年轻的手艺人的加入,让精品陶瓷摆脱了简单的工业化流程,回复了一个“生机勃勃”的手工世界。■ 李林洪陶瓷诞生瓷都瓷器佛教景德镇艺术官窑文化官窑瓷器