1907~1968,一个人的影像“口述”史

作者:曾焱

1907年,叶景吕在福州拍下的第一张照片,从此持续62年的留影未曾中断,直到88岁去世

老相册

2007年9月的一天晚上,仝冰雪接到一个兜售老照片的电话。三年前,这个资深的老照片收藏者创办了在线“中国摄影博物馆”和“中国老照片”网,声明高价收购珍品,所以几乎每天都会接到类似电话,一开始也没太在意。打来电话的是福州一个旧书店老板,说自己从收破烂的人手里得到一本老相册,是从福州老城区“三坊七巷”流出来的,还说已经把照片发到了一个收藏网站上,要他去看够不够珍贵。

经过几分钟查看,仝冰雪惊呆了:原来这是一个人连续62年的留影,从1907到1968年,整整62张,全部在照相馆拍摄,而且每张照片下面都有此人亲笔所写的拍摄时间、年龄以及家庭、国家当年发生的大事。仝冰雪事后告诉我,其实旧书店老板给他打电话前,已经把照片挂在淘宝网上叫卖了一段时间,但由于他开出的看起来是天价,基本没人浏览这个物品,“我几个收藏老照片的朋友事后告诉我,他们也曾经看到过这个物品,但都遗憾地说,因为觉得价格离谱没有细看”。

仝冰雪决定高价收购这本相册。他委托一个在福州工作的同学上门取货,用特快专递寄到了北京。拿到老相册那天晚上,仝冰雪说他戴上白手套翻看了几十遍,旁边看电视的妻子还以为他走火入魔了。验看实物证明了他的判断没错:除了一张之外,所有都是银盐纸基照片,相纸也符合每个时代的发展特点。照片和相册之间的粘贴痕迹、污渍程度一致,不存在后期粘贴的可能。“我仔细辨别了照片主人每一年的容貌,尤其是面部的细微变化,看是否有面部衰老的跳跃或反复,来确定是否存在肖像的时间顺序有错位或重复。跳跃和反复都被否定了,他每一张肖像中的面部,从中年的成熟走向晚年的沧桑是平缓的,随着时间推移而逐渐变化。再仔细观察,几乎所有照相馆的背景都是不同的,道具也不同,从侧面更加印证了每一张照片拍摄的年代是不一样的,这也基本排除了相册存在造假的可能性。”

仝冰雪于是对这本老相册的主人产生了极大的兴趣,什么样的人,才做得到用这么特殊的方式,在62年里不间断地记录自己的生活面貌?相册里只透露出零散的信息:有一张照片题了“景吕先生”4个字,从一些纪念照下的说明可以知道此人出生于1881年10月6日,夫人名叫倪淑玉。多数照片注明是在福州时代照相馆和艺光照相馆拍摄,所以他应当生活在福州。此外,相册里的第一张照片是1901年在伦敦所拍,那么他肯定有过出洋的经历,在那个还留辫子的时代,有机会出国的人是极少见的。

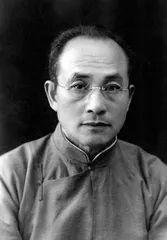

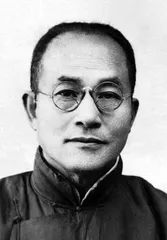

1909年留影

1909年留影

网络上没有搜索到什么有价值的信息,仝冰雪又跑到国家图书馆查阅《福州名人故居》、《二十世纪福州名人墨迹》、《近代福州名人》等资料,还是没有任何叫“景吕”的人。有一天他突然想到求助福州当地媒体,写了一封信,并附上老相册主人在1968年拍摄的最后一张照片以及他1966年和夫人纪念钻石婚的合影,用电子邮件发给了《福建日报》、《福州日报》、《福州晚报》。2007年11月6日,《福州日报》登了《珍贵老照片 急寻知情人》的文章。见报当天,报社接到了一位名叫叶林的人打来的电话,告知他们要找的人是他的爷爷叶景吕。

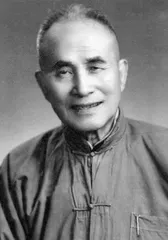

罗丰禄

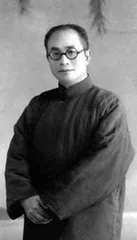

1912年留影

1912年留影

一年以后,和我谈到老相册失而复得,叶林仍然略显不安。他说,他家原来住在“三坊七巷”,2007年夏天按照市里要求搬迁,忙乱中,一直保存在老宅里的两本相册不知道什么时候不见了,除了仝冰雪得到的那本32开大小的,还有一本16开大小,里面是亲朋好友的合照。《福州日报》刊登仝冰雪提供的两张照片后,许多亲戚都打电话询问怎么回事,家里的电话响了一整天。

叶林在采访中告诉我,爷爷叶景吕当年是作为晚清外交官罗丰禄的随从去过英国。叶景吕的妈妈是罗家看重的一个丫鬟,嫁给叶家后,罗、叶两家也就有了往来。罗丰禄是闽县人,1867年考入福州船政学堂求是堂艺局的英文和驾驶班,1874年以大考第一名成绩毕业,受到船政大臣沈葆桢的赏识和提拔,升任教习,三年后又作为朝廷选派的第一届赴欧留学生进入英国伦敦皇家理论学院(King's College)学习,兼任清朝驻德国公使馆和驻英公使馆的翻译。回国后,他入幕于北洋大臣李鸿章,在北洋水师营务处工作,并兼任李鸿章的英文秘书,出席各种重要外交活动。1896年,罗丰禄奉命出任驻英、意、比三国钦差大臣,15岁的叶景吕作为随从,和其他20余人一起跟随罗丰禄赴伦敦上任。1901年8月29日,朝廷调罗丰禄为驻俄公使,叶景吕也随他返回福州,相册里那张照片,应该是他离开伦敦之前的留念。

( 1921年留影 )

仝冰雪说,叶景吕在伦敦5年的生活情况,暂时还没有资料可以给一个清晰的轮廓,但可以想象的是,学习英语肯定是首要任务,同时也有机会帮助罗大使处理日常事务。罗丰禄1901年回国后,俄国人拒绝他上任,后来他患上鼻癌,最终也没能成行,于1903年病逝。仝冰雪和罗丰禄的孙子、76岁的罗孝逵先生见过面,老人告诉他,罗丰禄去世后,出于对叶景吕的信任,罗家把在福州的生意九盛典当行和建盛茶叶店都委托他管理,20多岁的叶景吕成了罗家大掌柜,同时还做罗家后代的英文私塾先生。一直到1947年局势动荡,罗家的当铺和茶叶店破产了,叶景吕也赋闲在家。但据罗孝逵说,罗家后人一直都非常尊重叶先生的人品,60年代“三年困难时期”,移居香港的罗家后人还经常给他寄送猪油和米糕,和他保持通信。

1906年叶景吕结婚了,1907年,他正式开始了每年一张的肖像留影。“我们今天也许无法想象他的动机,但有一点是可以肯定的,那就是伦敦的生活经历使他对摄影有了浓厚的兴趣,他想为自己的人生留下一个档案,一个记忆。”仝冰雪对我说。

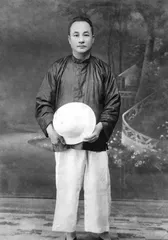

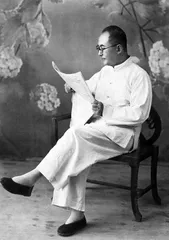

1924年留影

1924年留影

影像人生

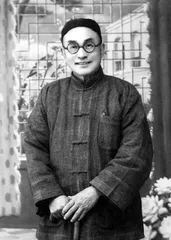

叶景吕为他每张照片写的备注,有些只是简短的一句话,有时候是长长一段。通过最早三张照片,可以看到他初进照相馆的心态主要还停留在年轻人对新事物的好奇,比如光绪三十三年(1907)他拍下的第一张照片,长辫、中式装束,景片道具是西洋风格,手里拿一把黑色的长柄雨伞,身边的茶几上摆了人造盆花、西洋座钟和一对带精美底座的茶盅,这些都是中国最早一批照相馆里的时髦道具。1908年拍的第二张照片,28岁的他穿了一套白色无袖紧身运动服,双手握杠铃,目光显得单纯而兴奋。第三张摄于宣统元年即1909年,他穿了合体的西装,用礼帽遮住辫子,衬衫是伊顿式阔翻领(Eton Collar),领带是当时颇为时髦和复杂的温莎结(Windsor Knot),这在西方也是很正式和时髦的服装了。但从叶景吕30岁拍的第四张照片开始,一直到1949年以前的所有照片,他虽然手中会偶有礼帽、文明杖、皮包这样的时髦物件,但无论冬夏,拍照时他都身穿传统中式长袍马褂,神情庄重,目光温和自然,好像面对的不是镜头,而是他自己。

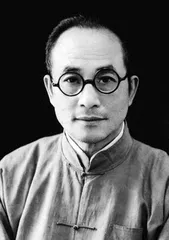

1931 年留影

1931 年留影

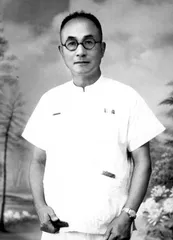

在那个年代,每年拍一张照片并不是普通的事情。中国照相馆的老一代摄影师熊正寅先生看过这组照片后很感慨,他在接受采访中说,从他1947年进入上海中国照相馆学徒,这么些年还没有见过谁能这么完整地一年一年照下来。熊先生告诉我,在1949年以前拍照的费用一直都很贵,过去说一本万利的行当,就是钟表、眼镜和照相,“记得1948年美国舰队进吴淞口的时候,美国兵来我们馆照相,6寸大小一张照片,要花1块银元,大约能买50斤面”。1912中华民国成立,这一年的照片上,叶景吕剪掉了辫子,他在照片下特别说明:“民国元年奉行新历……实年卅一。”从1913年开始到1940年的近30年间,从照片看,叶景吕的生活是相对稳定的,除了记录年龄变化,家事和国事都没有做任何说明。据叶林在接受采访时告诉我说,爷爷有三个儿女,他都送进福州教会中学读书,后来三个儿女都从杭州之江大学毕业。叶林说,今年在台湾的二叔叶德澍90岁,在杭州生活的姑姑叶桂英已经100岁了,都很健康。1941年4月到9月、1944年10月至1945年5月,日本人曾两次占领福州,叶景吕都在当年照片上有所体现:为了纪念9月3日收复福州,叶景吕选在1941年“双十”日拍了照片,眼神里面有他以前那些照片上从未看到过的忧郁。1945年的那张照片,他写道:“在沦陷期间映。虚度六十四岁。”正如影像学者顾铮对这组照片的评价:“有时候是他主动地把时代变迁纳入到他的我认为可称为‘年度个人肖像’的肖像照片中。”1949年10月1日他拍的照片是以读报的姿势出现,说明写的是:“中华人民共和国成立纪念”。1950年元旦,他照片上的说明是:“换短装纪念”,从那以后,他在照片上就极少再穿传统长袍。1952年他用一张黑色剪影像替代了肖像照片,旁边手写一段近百字说明,他认为这是自己的“污浊之年”:一是因为长子加入“老母道”(时称“反动会道门组织”)他被牵连,二是在“五反”时长孙检举他代亲友卖金子,“以上两事虽经登记坦白免究,然总以生平无作恶贪污而蒙不洁之罪名殊为憾事”。仝冰雪认为,这是叶景吕老人在以自己的方式,表达了做人的尊严被伤害后那种失望和痛苦的心情。

我们已经无法确切知道叶景吕每年拍照的心理。叶林和大哥叶毅从小听人说过爷爷每年都要去照相的事情,亲友把叶景吕这个习惯当做“怪僻”来议论,觉得好奇又神秘。叶林在接受采访时告诉我,爷爷从来没有跟他们说过为什么要每年拍照,只是经常整理相册,平时收起来,过年的时候把两本相册都摆在桌子上,有亲戚朋友来拜年,他会拿给客人们看。叶景吕还有集邮的爱好。叶毅记得爷爷当年有两大本邮册,第一册从清朝的第一张邮票集到1949年之前,另一本全是新中国成立以后发行的邮票,从延安时期到他去世的1968年。“文革”期间,因为害怕,家里人把第一本邮册撕了丢了。

1941 年留影

1941 年留影

在孙辈的记忆里,叶景吕是一个非常干净的老人,从来不和人争执,人缘也好,乐善好施在邻居中是出了名的。每年春节他总要给附近的产妇送粮食,夏天送凉茶,有时家里东西不够了,还跟亲戚们募捐。叶林回忆,爷爷每天起得很早,看报、写信,“9点准时吃早餐,通常都是一碗青菜、两片面包。他烤面包用炭火炉子,然后涂上奶油,自己一个人吃,因为奶奶只习惯吃稀饭。中午和晚上他都要吃捞饭,就是把米煮成稀饭后再捞起来蒸熟。从仙塔街搬到宫巷后,爷爷请了保姆,帮着洗衣做饭,从来不要我们照顾。他对奶奶也很好,每天去巷口的点心店,给奶奶买两块猪油糕或者珍珠糕。他自己并不吃,因为有糖尿病”。

大孙子叶毅1945到1953年间随爷爷一起住在仙塔街,说爷爷每天写日记,每个月再把当月的大事写成月记,到年底还要总结这一年,写一次年记。这些日记在“文革”期间都被烧掉了。“爷爷教我说英语,他让我讲中文,他马上讲出英文。但他从来不跟我讲年轻时候去英国的事情,一个字都没有讲过,我们也不敢问。”叶毅对爷爷种的花印象极深,仙塔街老宅院子里有几十个爷爷自己做的长花架,每季开满各种各样的花。

1964 年留影

1964 年留影

1946年,叶景吕最疼爱的二儿子叶德澍应聘去了台湾溪湖糖厂工作,他晚年一直希望能够父子再见。叶林说,1960年仙塔街老屋被征用时,房产局给了1000块钱,爷爷到去世前都没有动用过,说是要留给台湾的叔叔回来用。1967年他87岁,可能感觉到自己日子不多了,他在照片下面的那段备注里写道:“1967丁未年,时已八十七岁。我能看到文化大革命和第三次五年计划第二年是很难的,只当留影纪念希望再看统一。”1965年,叶林上山下乡到福建山区建阳做半耕半教“文化志愿兵”。1968年夏天,和他一起下乡的几个人因为偷盗农具被抓,怀疑是叶林告发的,跑到宫巷找叶林算账,当时在家的叶景吕和老伴受到极大的惊吓,从此病倒。叶林说,爷爷、奶奶病后,住在前后院里,每天奶奶让孩子们用担架抬着,到前院来看爷爷,摸着他的手说:你怎么样了?好点了吗?一个月后奶奶先去了,再过一个星期,爷爷也走了,那年88岁。

在两个孙子的叙述里,叶景吕是始终对新事物保持好奇心的人。大约在20世纪30年代,叶景吕亲手做了一张中西合璧的床作为大儿子结婚的礼物,这张床现在叶毅家中,粉紫漆色,三面围栏,床柱模仿了法式家具的洛可可风格。还有一张被叶毅塞在厨房堆放杂物的可移动书桌,是叶景吕晚年特别为自己设计的,桌面上加做了一块西式写字板,可折叠,也可以斜立,他半卧在躺椅上面看报写信便无需起身。

1968 年留影

1968 年留影

宫巷33号

叶林领我去看老宅。叶家老宅位于“三坊七巷”的宫巷33号,福州很多近代名人故居都在这片老街区。“三坊七巷”形成于五代时期闵王府,历史上称“罗城”,城北是政治中心和贵族府邸,平民和商铺聚居在城南,这些民居也就成为坊、巷之始,形成了后来所说的“三坊七巷”:“三坊”是衣锦坊、文儒坊、光禄坊,“七巷”中,以郎官巷、塔巷、宫巷里老宅最多。

1908

1908

“三坊七巷”一带正在拆迁翻修,几条古巷都搭着脚手架,拆了大半。主街两边,新修的仿古门脸在太阳光下亮得晃眼。早听说宫巷是福州存留最完整的古巷,拆迁之前,这条不过300多米长的巷子里有6座明代宅院、13栋清代建筑。20世纪30年代,叶家兄弟由叶景吕经手,买下宫巷33号这个宅子。现在叶家对面的官巷小学就是唐代紫极宫的原址,历史上宫巷就因为这座道观得名,明清两代在旧址上又相继建过天主教堂和关帝庙。叶林说他小时候上学,迈出家门就进了校门。从叶家往巷东口走几米,依次见到林则徐次子林聪彝和清两江总督、福建船政大臣沈葆桢的两个大宅。沈葆桢就是最早提携罗丰禄的人,他家后人又和与罗家关系深厚的叶家做了邻居。沈家还没有搬走,大门紧闭。林家老宅有工人正在修葺,院子里面搭了脚手架,基本看不到本来的模样。

巷里的老宅,外观都沿袭了唐末分段筑墙的传统,砖土围墙高而厚,墙头和翅角饰有泥塑彩绘,墙后伸出几棵枝叶繁茂的老榕树。虽然四处都是尘土瓦砾,有了这几棵老树,还能想见这么多年来叶家和那些老邻居日常的生活。叶林说,他家老宅大约800平方米,有大厅、后厅、正房、后房、左右披榭和前后天井,他父母1948年从广西搬回福州后就带他和妹妹住在这里,爷爷和奶奶原来住离宫巷不远的仙塔街,那是叶景吕年轻时按自己想法画图修建的一幢两层老屋,1960年被福州市房管局征用,叶景吕夫妇便搬到宫巷和儿子一家同住。

1910

1910

叶林和他妻子何忆申在接受采访时向我回忆,不管住仙塔街还是宫巷,印象中爷爷只去两家老照相馆拍照:一家在宫巷东口,叫时代照相馆;另一家是对面安泰楼下的艺光照相馆,从巷口横过南街就到。福州地方志记载,南街连接“三坊七巷”,从宋代起就是福州最热闹的街市,金银珠宝、苏广百货、书局文具、糕饼糖果一应俱全,老福州的老照相馆也大多在这片街区,福州的第一家照相馆庐山轩1860年就开在黄巷口。从一些关于福州照相业的资料推测,叶景吕1907到1937年之间的三十几张照片应该是在会英照相馆拍摄,也就是后来的艺光照相馆。会英创建于19世纪末,所有器材原料都从德国、英国、法国进口,照相收费昂贵,不是普通人家去得起的地方。叶景吕后期常去的时代照相馆,开业于1937年,老板之一陈仲生曾是庐山轩的学徒。当年电影明星胡蝶所嫁富商潘有声为福建莆田籍人,他们的婚纱照片就是由时代照相馆拍的,这家相馆因此非常风光,胡蝶的大照片被陈列在橱窗里面招揽顾客,直到“文革”前才取下来。

问起两家老店现在的状况,叶林说,南街1949年后改名八一七南路,他印象中爷爷去世后没两年,八一七南路扩建,时代照相馆搬走,宫巷口的门面变成了包子店,迁走的照相馆90年代末也倒闭了。艺光到今天还在营业,从一楼当街门面搬到了二楼,用的机器还是老的,但已经没有照相师傅知道有过叶景吕这么一个老顾客了。

1911

1911

1968年,叶景吕选在“六一”儿童节这天,自己拄着拐杖走到时代照相馆拍了他一生的最后一张照片。两个月后他就去世了。■

1913

1913

1914

1914

1915

1915

1916

1916

1917

1917

1918

1918

1919

1919

1920

1920

( 1922 )

( 1922 )

( 1923 )

( 1923 )

( 1925 )

( 1925 )

( 1926 )

( 1926 )

( 1927 )

( 1927 )

( 1928 )

( 1928 )

( 1929 )

( 1929 )

( 1930 )

( 1930 )

( 1932 )

( 1932 )

( 1933 )

( 1933 )

( 1934 )

( 1934 )

( 1935 )

( 1935 )

( 1936 )

( 1936 )

( 1937 )

( 1937 )

( 1938 )

( 1938 )

( 1939 )

( 1939 )

( 1940 )

( 1940 )

( 1942 )

( 1942 )

( 1943 )

( 1943 )

( 1944 )

( 1944 )

( 1945 )

( 1945 )

( 1946 )

( 1946 )

( 1947 )

( 1947 )

( 1948 )

( 1948 )

( 1949 )

( 1949 )

( 1950 )

( 1950 )

( 1951 )

( 1951 )

( 1953 )

( 1953 )

( 1954 )

( 1954 )

( 1955 )

( 1955 )

( 1956 )

( 1956 )

( 1958 )

( 1958 )

( 1959 )

( 1959 )

( 1965 ) 口述福州生活福州印象影像

( 1965 ) 口述福州生活福州印象影像