空气钟与珐琅彩绘

作者:钟和晏

马克·纽森(右)与积家设计总监在一起

即使从一张仅有的黑白小照片上看,让-利昂·鲁特(Jean-Leon Reutter)也符合一个天才年轻人的形象——一头光滑的卷发,鼻梁高挺,眼神显得明亮聪慧。他13岁开始钻研万年历钟,14岁那年第一次制作出恒动时钟的雏形。自从达·芬奇证明过建造一个永动装置的物理可能性,几个世纪以来,对恒动的追求就像寻找传说中的圣杯一样,吸引众多欧洲发明家前赴后继。

1928年,让-利昂·鲁特已经作为工程师从苏黎世理工学院毕业,他第一次对外发表“Atmos 0”,也就是第一台“靠空气活着的钟”的原型,只要室温有细微的变化就能获得自主运转的动力。Atmos 0当时得到两项法国专利,但没有被生产,直到积家表厂的两位创办人愿意用他们所有的资源来制造这样令人难以置信的时钟。

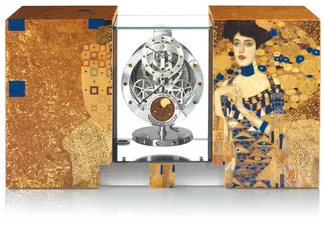

让·勒贝(Jean Lebet)是现在积家工厂空气钟部门的总工程师,他写过一本书《靠空气活着——空气钟的历史》。他说:“我后来发现每个人都被它吸引,有些人是因为平衡摆轮悄无声息地转动,有些人是因为它沉静的外形或者内在的技术挑战性,也有人出于难以解释的原因而喜欢它。”今年是空气钟问世80周年,也是积家建厂175周年,于是,这间已经在瑞士汝山谷延续到第10代子嗣的表厂用一场“极致工艺展览”来自我庆祝。

一个亮闪闪的金属气囊,里面装着对温度变化非常敏感的混合气体,还有左右两个玻璃水盆,气囊放在热水盆中后马上膨胀开来,到冷水盆里又缩了回去。在北京柏悦酒店的展厅里,两名积家员工在用这样一个简单示范说明空气钟的技术原理。空气钟的上链装置道理也同样简单,密封气囊收缩膨胀的持续运动中为机芯不间断地上链,只要室温有1℃之差,就够两天的运转了。也许,空气钟更确切的名称应该叫“温差钟”。

把细微的能量转变为动力,这就意味着座钟里面的其他工作也要尽可能安静顺畅地进行。展柜里有一座空气钟,底部的圆形平衡摆轮以沉稳的姿态徐徐摆动着,一根细长的合金丝线和摆轮固定在一起,它就像气囊里的混合气体一样天性敏感,只要稍微扭转就能带动摆轮。

马克·纽森设计的Atmos 561改变了空气钟的古典造型

马克·纽森设计的Atmos 561改变了空气钟的古典造型

“像头发丝一样细的合金丝是很难得的材质,工厂可能每年做几十根,库存都被保存在瑞士国家银行里面。”积家的区域经理刘磊说。从理论上说,空气钟的寿命可以有600年以上,摆轮的转动速度要比传统时钟慢60倍,所以磨损极小。不过按照现在的空气污染程度,也许至少应该每20年彻底清洁一次。

80年里,积家已经售出了75万台这种最接近恒动的座钟,而它的技术原理几乎没有任何变化。“唯一的变化是过去的恒动装置是用水银和玻璃制作的,现在水银不能用了,被混合气体和密封装置取代。”钟表技师乔尔·科蒂埃(Joel Cordier)说。他从1990年起在积家工作,现在临近退休,仍然梦想着制作出有可能获得专利的复杂腕表。

镶木空气钟的面板由几百片木片与金箔镶嵌组合而成

镶木空气钟的面板由几百片木片与金箔镶嵌组合而成

“就算退休以后,我也不想停下来。”他又说。

一台常见空气钟的造型往往是一个圆形的钟面和主体结构,被罩在方形的金属及透明玻璃外壳中,外壳镀金或者镀铑,下面有个每分钟只转动2次的圆形摆轮是它的主要识别标志,出现在丘吉尔、肯尼迪总统办公室照片上的空气钟也都是类似的样子。这种古典造型到今年才被马克·纽森(Marc Newson)的Atmos 561彻底改变,这位出生澳大利亚的大明星设计师提供了一个可以称为“冰酷”的作品,钟壳是一个晶莹剔透的巴卡拉(Baccarat)水晶方块,钟盘和转盘也全都是透明的,“561”代表了它搭载的机芯型号。

制作过程中的微缩珐琅彩绘

制作过程中的微缩珐琅彩绘

“马克·纽森一直对空气钟很着迷,事实上,是他主动联系我们要设计一款新的座钟的。”积家全球总裁朗博杰(Jérome Lambert)说。

“空气钟我有两个,它的设计比较特别,不用上发条,而且里面什么东西都能看到。”吴立基(Phillip Ng)是钟表藏家,也是香港《名表传奇》杂志的创办人,他的藏品中大概有十五六个积家,钢的也有金的也有。“你知道有几款表是积家独有,其他人弄不出来的。现在市场上很多手表都是你抄我、我抄你的,背后实在没有什么东西。”

“其他人弄不出来”的东西包括1931年问世的Reverso,拉丁文“我翻转”的意思,可以把表框里的表壳翻转过来保护镜面,因为当时喜欢马球运动的军官们要求有这样可以承受球场上激烈冲撞的腕表。

展柜里有几块Reverso珐琅彩绘,年代最久远的那块据说是当年一位印度大君订的,表底盖装饰着一位印度女子的珐琅微绘肖像。还有一块隐藏式彩绘珐琅表(Reverso à éclipses),转动表壳侧面的滚轮启动一个装置,表盘镜面下标有时、分刻度的上层表盘逐渐像舞台幕布一样分开,露出下面彩绘珐琅画面——是万里长城的图案。

“这个彩绘珐琅是我制作的,通常这样的主题我们是画在白釉底上的,但是这里我用了透明珐琅作底,似乎可以看到长城背后晨曦的微光。”积家的珐琅师克里斯多夫·贝纳尔多(Christophe Bernardot)说,他是脸色有点苍白、不苟言笑的人,说话声音非常低柔。这里其实是融合了精雕透明珐琅彩绘和微缩彩绘两种技术,在黄金或银等金属胎上覆盖一层透明质地的珐琅,烧制出第一层绘图基底,然后再一点点描绘图案。

克里斯多夫·贝纳尔多的工作展示台上放着几块长方形表盘大小的彩绘珐琅面板,一些已经研磨得很精细的珐琅粉末,与油彩混合成彩绘的原料,还有几支笔尖极细的紫貂单毛画笔。他一边看着桌上一张A4纸大小的名画复制品,一边在显微镜下把沾了珐琅油粉的画笔轻轻地点在釉面上,然后再推开一点点。釉面上的微缩图案被镜头放大投射到他身后的屏幕上,是一个年轻女子的头像和有点忧伤的表情。等比缩小的绘画完成之后需要用“大明火”固色法,珐琅的颜色在摄氏820到850摄氏度的窑烧中达到饱和。

珐琅是玻璃与金属混合的矿物经过氧化形成的色彩,微缩珐琅彩绘也叫“画珐琅”,与内填珐琅或者掐丝珐琅相比,优势是线条丰富、不受拘束,可以画那些更加精细复杂的图案。不过,少了金属丝把不同颜色分隔开来的帮助,烧制的难度也增大了,珐琅彩料配制不好就会产生颜色互染的混乱状况。所以,彩绘珐琅师要预先计算窑烧的次数,了解所有步骤对色彩产生的影响。

喜欢珐琅的人,觉得这东西有玉的温润、珠宝的光辉和骨瓷的细致,而且这种材质不会氧化褪色。珐琅艺术最早发源于伊斯兰地区,珐琅器12世纪从阿拉伯地区传入中国,珐琅工艺的技法则是在元后期传入的。克里斯多夫·贝纳尔多说:“无论如何,用珐琅彩绘我们可没有发明什么,中国人要比我们早用很多年,只不过我们是把它微缩在手表上而已。”■ 彩绘珐琅空气