世界主义时尚

作者:薛巍(文 / 薛巍)

世界主义的道德内涵

美国人文与科学院主办的《代达罗斯》(Daedalus)季刊2008年第二期上刊发了一组关于世界主义的文章。美国加州大学伯克利分校古典学教授安东尼·郎概述了古希腊和古罗马的世界主义思想。英文中的“世界主义者”源自古希腊语的“kosmopolites”,意思是世界公民。最早是哲学家第欧根尼创造了这个词并用来指他自己,后来的斯多葛学派、西塞罗、使徒保罗、古罗马皇帝奥勒留等都表达了世界主义的情怀。

世界公民的前提是,存在普通意义上的城市:定居的群体,有自己明确的领土范围、文化传统、法律、政治制度和社会认同。在荷马史诗中,如此齐全的城市并非叙述主题的一部分,他说的是再往前的世袭族长统治的社会。其中有宏伟的宫殿,像奥德赛的家、特洛伊城,但算不上城邦。这样的社会在公元前8世纪才开始出现,在荷马想象的青铜时代大约500年之后。他的史诗中的阿该亚人及其敌人特洛伊人宗族观念十足,虽然对荷马来说特洛伊人是外国人,但荷马本人并没有站在某一边。他很少对双方区别对待,不是从种族或民族上去界定人,而是把人类的特点概括为会死的凡人、吃面包、会说话等。

雅典人在打败入侵的波斯人后,开始把外邦人称作野蛮人,残忍、愚蠢、奴性、懦弱,但希罗多德对文化相对主义有充分的意识。还有一些人指出人类的自然本性、奴隶制缺乏自然基础和超越特定群体的自然规范的存在。德谟克利特说:“贤人可以进入任何国家,因为整个世界是善良的灵魂的祖国。”

苏格拉底是不是早期的世界主义者呢?在等待处死时,学生建议他逃跑,苏格拉底拒绝了,他说他不能做不忠于法律的事情。虽然苏格拉底只在服役时离开过雅典,对国际事务兴趣不大,但他的道德信念完全是普遍主义的。后来的阿里斯提普曾经对苏格拉底说,他的理想是过自由的生活(不担任公职,也不是奴隶),“不把自己限制在某一国,到哪儿都是陌生人”。

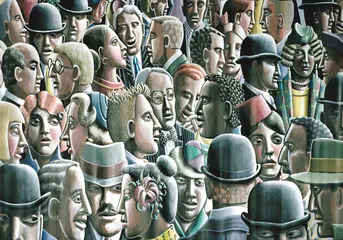

第欧根尼是柏拉图的同时代人,年龄跟亚里士多德差不多。他过着希腊悲剧中的诗句描写的生活:“无国、无家、无故土,一个叫花子、流浪汉,过一天算一天。”他的世界公民身份不是对国际主义或世界共同体的赞同,而是像难民和嬉皮士的混合体,带有现代犬儒主义的味道,“我才不在乎我是住在哪儿,所有的法律都是对我的自由的约束”。

第欧根尼的世界公民不只是否定性的,他曾经说他用自信反抗命运,用自然反抗法律或风俗,用理性反抗情感。以前为自然辩护的人把自己看做快乐主义者,或支持不受约束的政治权力。第欧根尼用自然反对规范,但并不认为可以为所欲为,而是把理性视为人的本质属性。他无视传统规范,是为了提醒人们的文化活动要对理性负责。通过对比自然和规范,第欧根尼让人们注意到,理性的人类能够抵抗命运的无常。人类应该克服非理性的激情和文化上的偏见,人类的理性超越所有的国家和种族界限。他的世界主义是对理想的表述,而不是对现实的描述,世界城邦是理解为了完善自身应该怎么做、有共同价值观的人的联合体。第欧根尼的这种世界主义传给了斯多葛派。

古代斯多葛派的世界主义思想一直延续到今天,像康德的道德普遍主义传统、自然法理论。对现代世界主义者来说更重要的还有,国际政治机构、自由贸易、实现世界和平、减轻苦难。古代的世界主义者并不是文化多元论者,像现代世界主义者那样,其趣味、生活方式和价值观使得他们到哪儿都如同在家里一样。古代和当代世界主义者的延续性在于,斯多葛派提倡把他人看做我们的亲戚,关心和平等地对待他人,因为我们都是人。

后来西塞罗在《论义务》中说,统治国际关系的国际法应该成为国内法。他还抱怨人们缺少国际法应该反映的真正的正义的形象,这种说法在随后的2000年间一直很有影响。

世界主义的物质条件

美国社会学家克雷格·卡尔霍根(Craig Calhoun)在《现代社会想象中的世界主义》一文中说,如果从抽象平等的角度说,人类已经是一个整体了。但世界的一体需要人们之间加深具体联系。

“现在世界主义非常流行。这一潮流兴起于20世纪90年代,‘冷战’结束、全球化加剧的时候。世界主义者现在是一种夸奖,在60年代可不是这样,‘冷战’时期间谍是世界主义者的缩影。”

“世界主义者”还是一种流行的饮品,用伏特加调制的鸡尾酒,有橙子和蔓越莓的味道,因《欲望都市》里的女性们最爱喝而闻名。那些人对全球化的政治哲学和康德的伦理学并不感兴趣,她们是在60年代对《Cosmo》杂志进行改版的海伦·布朗文化上的后裔。

现在世界主义跟过去一样,有着双重性:既是流行文化中迈向更广阔的世界的召唤,又是一种更加系统和学术的、关于超越本土实现大同的具有道德意义的主张。这两个方面在人们对全球化很乐观的时候都曾兴盛过。《Cosmo》杂志创办于1886年,正赶上股市繁荣的时候。

“但世界主义不只是一种鸡尾酒或者市场的涨落,它是我们称赞的阅读各个大洲的小说、聆听或演奏世界音乐的精神,它是倡导全球正义的抱负和跨国公司管理者的主张。代表移民发起运动的人出于对移民的关心和向外来文化开放能够丰富本国的信念,鼓励世界主义的司法改革。世界主义者是《印度时报》上单身汉发布的征婚启事的第一个要求。”

这些不同的用法让世界主义观念更加流行,但也搞乱了它的内涵。世界主义可以是对一种政治方案的主张:建立能够进行全球整合的参与性机构。有时它指一种个人道德倾向——每个人的思考和行动都要出于对全人类的关心,有时它说的是吸收多种影响,或在别处感到自在、能够欣赏多元文化的心理能力。有时指的是所有超出本地的计划(本地可以小到一个村子,大到国家),有时指把世界看做一个整体,比如面临核武器或环境灾难威胁的共同体。世界主义也可以用来描述一个城市或一个国家,比如纽约或伦敦,现在的德里或历史上的亚历山大城,它们的活力和特点不是源自其居民的同一性,而是源自它们超越种族、信仰、语言进行交往的方式。

世界主义有其道德内涵,但通常世界主义想象的世界只是消费的对象、个人享受的对象,“世界主义的目标是自我表达和自我实现”,给个人提供广泛的选择,让人们能够选择那些能给他们带来最大的快感和满足的东西。

卡尔霍根认为,上述世界主义的多种内涵可以并存,但不能只把世界主义当做一种文化趣味和个人态度,它还是一个制度问题,个人的自由选择离不开社会、文化和经济条件。经常在世界各地旅行、自由穿越国界的阶层以为他们对文化多样性和来去自由的体验表明世界是一个整体。但世界一体化是一个总是未完成、越来越完善的社会联系的开放建筑。■ 苏格拉底时尚第欧根尼世界主义