北宋书风分段看

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

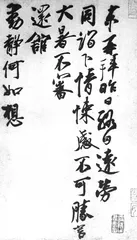

( 宋代蔡京《节夫帖》

)

( 宋代蔡京《节夫帖》

)

宋朝书法,清朝书家梁用“宋尚意”3个字了断。宋人“尚意”的由来,以及书写状态,梁也有简约的说明:“宋人思脱唐习,造意用笔,纵横有余。”这段话也是梁认定宋人书法“尚意”的根据。

书家谈论宋朝书法,素以“苏黄米蔡”4家为中心,现在又和“尚意”联系起来。这4家,都生活在北宋,其中“蔡”是谁有争议。其他3家是苏轼(1036~1101)、黄庭坚(1145~1105)、米芾(1051~1108),他们都有书迹和论书言论保存下来,数量可观,多多少少可以映证梁指认“宋尚意”是书家的主动行为。

苏、黄、米三人都有交往。米芾32岁以前学唐人,苏轼指点他转学晋人之后,心里装满晋人,贬斥唐人“丑怪恶札之祖”、“俗书”、“变乱古法”,确实“思脱唐习”。米芾用笔向以“沉着痛快”著称,自称“刷字”,“造意用笔”或有之。黄庭坚比米芾大6岁,一生热衷草书,追求的目标是“韵”;行书“纵横有余”,并不斤斤于法度。黄庭坚说:“随人作计终后人,自成一家始逼真。”他做到了。苏轼比黄庭坚大9岁,自称“我书意造本无法,点画信手烦推求”,句中的“意造”是用典,语出《南史·曹景宗传》。曹景宗是梁武帝时期名将,爱读史书,每读《乐毅传》,辄放卷叹息:“丈夫当如是!”但他“为人自恃尚胜,每作书字,有不解,不以问人,皆以意造”。苏轼并不觉得写字“意造”有什么不好,他轻视“日临《兰亭》一本”的做法,那是“随人脚后跟转”。他主张“大要多取古书细看,令入神,乃到妙处”,“苟能通其意,常谓不学可”。苏轼凭借才情作书,“信手”写来,直与古人的“意气”相接,很难看出像古人哪一家。但是许多士大夫讥笑他“用笔不合古法”。如果用“法度”的尺子衡量,苏字确实有病笔,他满不在乎:“貌妍容有颦,璧美何妨椭”,“守骏莫如跛”。曲高和寡,苏轼生前的书法知己唯有黄庭坚一人。南宋以来,人们渐渐认识到苏轼书法独到的意趣。今人直把苏轼当作宋朝“尚意”书风的领袖。

“苏黄米蔡”的“蔡”这一家,有蔡襄(1012~1067)、蔡京(1047~1126)两说。明朝初年供事文渊阁的书画家王绂《论书》已经有宋四家的说法:“与苏黄并驾齐驱者,则米南宫(米芾),今人奉以追配端明(蔡襄),号为宋四大家。”蔡襄的书法,宋仁宗特别喜爱,人称“当时第一”。蔡京小蔡襄35岁,蔡襄去世那年他刚刚20岁。蔡京“欲附名阀”,借同姓、同乡(福建仙游)的关系,自称蔡襄的族弟。蔡京的字,体势开张,遒劲姿媚,接近米芾。蔡京书法与“尚意”合辙,但为人大奸大恶,宋四家的“蔡”,人心倾向蔡襄。

宋四家,按“苏黄米”加蔡襄的组合,蔡襄年长。以他贵为“辅相”、书法随着社会地位上升的1043年算起,这4家的影响力不过反映了北宋后半截80年间的书风。这个长度要打折扣,因为蔡襄写字谨守法度,与“尚意”无关。如果“蔡”是蔡京,宋四家的书法都可归入“尚意”一宗,而他们生活在北宋最后50年间,时段不足北宋166年的1/3。

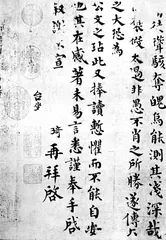

( 宋代韩琦《信宿帖》

)

( 宋代韩琦《信宿帖》

)

北宋后期是“尚意”书风盛行的时代,正当神宗、哲宗、徽宗、钦宗四朝,“苏黄”和“米蔡(京)”的境遇一消一长,大不一样。神宗、哲宗两朝,“苏黄”名扬天下,为人所重;米芾继起,崭露头角。此后徽宗在位25年(传位钦宗只一年北宋灭亡),蔡京当国,清算“苏黄”抵制“新法”的旧账,打入“元祐党籍”。苏轼远放海外琼州(海南岛),黄庭坚贬斥边荒宜州(广西宜山),文集遭到禁毁。对苏轼更严厉,“尺牍在人间者”皆令焚毁,所书碑刻一概碎毁。这时蔡京大展身手,手书《元祐党籍碑》,命令各州县刻立,书迹流布全国。他的“断纸余墨,人争宝焉”。徽宗精通书画,喜欢收纳古今名家之迹,内府所藏北宋书家(21人)书迹,蔡京最多,77件,数量仅次于二王父子(王羲之243件,王献之89件)。米芾和蔡京一样,书名炽盛于徽宗朝。他专心艺术,做官只为拿饭钱,一直自处党争之外,与蔡京相安无事,故能走近徽宗,一度召到宫廷任书学博士,常在二十来岁的徽宗面前表演书法。得到天子的宠信,声价更高。米芾声称“晚岁自成一家”,就在此时。

无论哪种组合的宋四家,只有“苏黄米”3家堪当比肩唐人的大任。没有“苏黄米”,“宋尚意”之说便毫无正面价值。如果说“苏黄米”造就的辉煌时代是北宋书法的高潮,要看这高潮的涌起,还须回观北宋书风的全部情节。

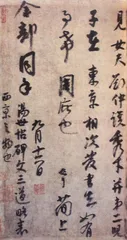

( 宋代李建中《同年帖》

)

( 宋代李建中《同年帖》

)

北宋初年,书风凋敝。宋太祖是职业军人,宋人称为“艺祖”,此“艺”非文艺,而是武艺。在位17年,外平南方后蜀诸国,内释藩镇兵权,殚精竭虑,也只完成了局部统一,文治排不上日程,书法更无从顾及。太祖临终前听从母亲杜太后的吩咐,传位其弟宋太宗,还在担心出现强势人物像他那样欺幼主、搞政变。

太宗在位21年,继位之初就顺利完成了统一天下的收关之举,转而重整文教。著名的大型丛书典籍《太平御览》、《太平广记》、《文苑英华》,还有徐铉修订本《说文解字》,都在太宗授意下完成。又令王著将前代法书摹刻为《淳化阁法帖》(10卷),成就了书法史上的一件盛事。太宗留意翰墨,喜欢为大臣题字,手迹多是草书、飞白书。后来周越奉承他“草、行、飞白,神纵冠世,天格自高”;米芾恭维他“天纵好古之性,真造八法,草入三昧,行书无对,飞白入神”。太宗器重的书家是身边的侍书王著,太宗临书作业都派人拿给王著过目。当时官样字学王著,号为“小王书”。文字学家徐铉是以篆书见长,现在所见秦朝《峄山刻石》(陕西本)是按他的摹本上石。宋初最优秀的书家是李建中,有行书《同年》、《贵宅》、《土母》三帖传世,多得古法。苏轼评价是:“李建中书,虽可爱,终可鄙;虽可鄙,终不可弃。”黄庭坚称他“字中有笔”。

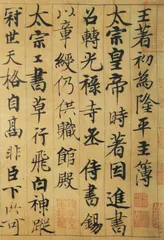

( 宋代李宗谔《送士龙诗帖》 )

( 宋代李宗谔《送士龙诗帖》 )

太宗大力复兴文化,书法上却没有也不可能收到立竿见影的效果。此后真宗朝25年间,“士大夫务以远自高,忽书为不足学,往往仅能执笔,而间有以书自名者,世亦不甚知为贵也”。但士子知道用书法做讨好权贵的手段,出现了“趋时贵书”的风气。米芾《书史》记载:“至李宗谔(965~1013)主文既久,士子始皆学其书,肥扁朴拙,是时不誊录,以投其好,取用科第。自此惟趋时贵书矣。”李宗谔的父亲李昉是太宗朝宰相,主持编纂《太平御览》、《太平广记》、《文苑英华》。李宗谔学识渊博、风流儒雅,深得真宗信任,历任要职,还主持过审官院。士子求上进,学他的字,还有李宗谔一面的诱因,《宋史》说他“勤接士类,无贤不肖,恂恂尽礼。拔奖后进,唯恐不及,以是士人皆归仰之”。李宗谔善楷书,只有《送士龙诗帖》传世,藏台北“故宫”。

北宋书法复兴于仁宗朝。北宋九帝中,仁宗在位时间最长,达41年之久。他没有什么嗜好,业余时间“惟亲翰墨”,也擅长飞白书,是宋朝5位擅长书法的帝王之一。当时名流辈出,书家群体明显扩大,林逋、杜衍、苏舜元、苏舜钦、文彦博、韩琦、蔡襄、周越、刘敞等等。其中苏舜钦、周越的字,早年的黄庭坚和米芾都曾学过,后来见识高了,不置眼角。唯有苏轼,不沾时人书,一意孤行。

( 宋代周越《王著〈千字文〉跋》

)

( 宋代周越《王著〈千字文〉跋》

)

仁宗朝,“趋时贵书”的风气盛行尤烈。宋绶(991~1040)做宰相,倾朝学之,号曰“朝体”。韩琦(1008~1075)号为贤相,立英宗、神宗为皇嗣,皆得韩琦之力;他好颜书,士俗皆学颜书。蔡襄书法因受仁宗喜爱,士庶又皆学蔡襄。这股风气延续到神宗朝,王安石(1021~1086)做宰相,士俗皆学其体。

韩琦、蔡襄都是一手颜字。当时文坛领袖欧阳修也做过宰相,极力提倡士人学习书法,也是一笔颜字。此时士俗“趋时贵书”,实际上是学颜字。由于学的是“二手货色”,取法不高,所以后世不曾注意这一时期存在学颜字的风气。仁宗时期,“苏黄米”3家正当少年学书阶段,身在其中,也会受到时风的影响。“苏黄”成年之后,不仅推崇颜字,而且称蔡襄是“本朝第一”。反感“趋时贵书”的米芾也学过颜字,他中晚年的书迹中,我们还能看到颜字的痕迹。■ 李宗谔中国古代史蔡襄米芾黄庭坚书法蔡京苏轼宋朝宋四家书风苏轼书法