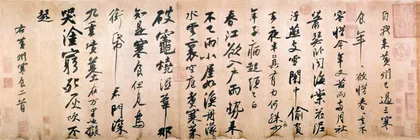

《黄州寒食诗帖》

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

(

苏轼《黄州寒食诗帖》

)

(

苏轼《黄州寒食诗帖》

)

苏轼墨迹,徐邦达《古书画过眼要录》著录三十余帖,分藏于北京故宫博物院、台北“故宫博物院”,以及上海博物馆。此外还有两件苏轼墨迹未入《古书画过眼要录》,一件《李太白仙诗卷》,现藏日本大阪市立美术馆。2006年春,这件墨迹短暂回国一次,在上海博物馆举办的《中日书法名品展》上亮相。另一件是《洞庭春色·中山松醪二赋》,上世纪80年代初吉林博物馆从吉林市民刘氏家中征得,属溥仪逊位之后潜移出宫的旧物。

《黄州寒食诗帖》是苏东坡“第一”名迹。黄庭坚最早定调:“此书兼颜鲁公(真卿)、杨少师(凝式)、李西台(建中)笔意,试使东坡复为之,未必及此。”董其昌说:“余平生见东坡先生真迹不下三十余卷,必以此为甲观。”当今书家习称“天下第三行书”。此帖装为手卷,纵34厘米,横199.5厘米(包括引首、题跋)。苏轼诗帖本幅,用仿澄心堂纸。全帖17行,抄诗2首,126字。后人据末行诗题“右黄州寒食二首”定下这件名迹的帖名。这2首诗,《苏轼诗集》卷二十一收录,诗题却是《寒食雨二首》。

名迹的收藏史都有长段故事。《黄州寒食诗帖》先后入藏元、明、清三朝宫廷,在民间,展转于官僚名流韩逢禧、孙承泽、纳兰成德(性德)、费念慈、完颜朴孙之手。张之洞督湖广,曾在武昌府邸宴集端方、梁鼎芬、罗振玉一同观览此帖。卷后的题跋,说及此帖逃脱3次火劫。咸丰十年(1860),英法联军火烧圆明园之劫,在帖边留下了烧痕。1922年颜世清携《黄州寒食诗帖》游日本江户,以重价售与日人菊池惺堂。《黄州寒食诗帖》在日本先后逃过1923年关东地震大火、“二战”期间盟军大轰炸。战后,时任民国政府外交部长的王世杰(雪艇)嘱友人追踪此帖下落并购回自藏,失而复归。王士杰是湖北崇阳人,著名法学家,早年留学英、法,学成回国任教北京大学,参与创建国立武汉大学并任校长。30年代出任教育部长,后掌国民政府外交部。王士杰到台湾后一直思念湖北家乡,生前嘱咐子女将自己的藏品捐给武汉大学。王士杰1981年去世,子女曾与武汉大学联系此事。不知何故,王士杰的这一心愿未能实现。《黄州寒食诗帖》后来入藏台北“故宫博物院”,1987年,该院选在清明寒食节前举办了东坡先生《黄州寒食诗帖》特展,庆贺“合浦珠还”。《黄州寒食诗帖》首次公展于1917年北京《燕京书画展览会》,时藏完颜朴孙家。

寒食诗开篇两句是“自我来黄州,已过三寒食”。苏轼贬到黄州(今湖北黄冈市),缘于元丰二年(1079)的“乌台诗案”。当时新党掌权,苏轼在诗文中讥刺新政,被监察官员言行的御史弹劾,指控他讪谤朝政,怨望皇上。又查出有文章中有“必不仕则忘其君”等语,指责苏轼“废为臣之道”。七月,御史台派皇甫遵率悍卒数人到湖州,押解苏轼到京,八月投进御史台监狱,必欲置于死地。苏轼在狱中供出了与友人往来的诗赋,牵连收受苏轼诗文的司马光、王诜、曾巩、王巩、苏辙、李常、黄庭坚和僧人道潜至二十余人。苏轼在御史台监狱受审之事,史称“乌台诗案”。“乌台”是御史台的别称,传说汉朝御史台衙门前的柏树上常有乌鸦栖息,朝飞暮至,人谓“朝夕乌”,遂称御史台为“乌台”。“乌台诗案”是御史查办的大案要案,轰动朝野,南宋朋九万编有《东坡乌台诗案》一书。

苏轼之罪,世人以为必死,苏轼也曾萌发轻生之念。他后来坦承,押往京师途中,“过扬子江,便欲自投江中,而吏卒监守不果”。在狱中,台吏不准探视,苏轼以为“亲朋皆绝交”,孤独得心灰意冷,“欲不食而死”。庆幸的是,神宗祖母辈的曹太后在病中得知苏轼“以诗得罪”的消息,她也认为“祖宗法度不宜轻改”,怜悯苏轼遭遇,临终前嘱咐神宗:“不可以冤难致伤中和,宜熟察之。”神宗本无杀意,惜苏轼才华,免其一死。元丰二年十二月,苏轼出狱,贬为黄州团练副使,就地安置,不得签署公事。

( 苏轼画像(赵孟頫绘)

)

( 苏轼画像(赵孟頫绘)

)

苏轼元丰三年(1080)正月初一离汴京,二月一日到达黄州。苏轼谪居黄州,虽然生活清苦,却未受冷落歧视,州官与之宴饮,友人书函不绝,时与来客出游一江之隔的武昌西山。苏轼自号东坡,也在黄州期间。

苏轼作寒食诗的时间在居黄州第三年的元丰五年(1082)。一般认为,苏轼这件《黄州寒食诗帖》墨迹也写于这一年。但近代收藏家裴景福另有看法,《壮陶阁书画录》中说:“此卷东坡后书‘右黄州寒食二首’七字,余疑作追忆语,必非黄州时书。”东坡居黄州4年,元丰七年(1084)四月离黄州,如果此帖“非黄州时书”,则是苏轼49岁以后的手笔了。

《黄州寒食诗帖》有几处修改。第6行“殊少”两字间右空处,添一“病”字,第7行“子”字点去(古人在字的右边加数点,表示删去),将原句“何殊少年子”改为“何殊病少年”,增强了诗意的悲凉感。后世编录的《苏轼诗集》即作“何殊病少年”。此句应是全篇写毕之后所改。而第9行的“雨”字,则是随笔点去。此帖改迹尚少,书写一气呵成,不类诗作初成的原稿,当是东坡赠与友人的书迹。

在黄州,苏轼常作诗文,或抄写近作寄赠友人。就在作寒食诗那年七月,苏轼与道士杨世昌泛舟赤壁,作《前赤壁赋》。第二年,苏轼应友人钦之之请,抄寄《前赤壁赋》。卷后题有一段跋语:“轼去岁作此赋,未尝轻出示人,见者盖一二人而已。钦之有使至,求近文,遂亲书以寄。多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。又有《后赤壁赋》,笔倦未能写,当俟后信。轼白。”钦之是傅尧俞的字号,他比苏轼年长10岁,因直言变法“不便”,被好友王安石冷落,一再降职,一度削官。他向苏轼“求近文”的时候,在黎阳县(今河南浚县)管理仓库。傅尧俞“遇人不设城府”,苏轼“多难畏世”,故有那番叮嘱。估计《黄州寒食诗帖》和《前赤壁赋》一样,也是黄州时期抄与友人的近作。

细心观赏《黄州寒食诗帖》书迹,前7行里,细如游丝的映带之笔颇多,这在其他苏书中很少见到。日本著名汉学家内藤湖南把玩此帖达半年之久,说“东坡此卷用鸡狼毫”,也许游丝般的连笔映带是个证据。帖中还有一些现象不见人提及。第4行末“花泥”两字之间,“花”字末笔的游丝映带不是直接“泥”字的首笔,而是运笔到“泥”字中心部位,贴近纸边,如果顺笔写去,字位偏右,行款不整,所以把笔移到左上方再写“泥”。第4行“闻海”两字,“闻”字末笔,笔锋朝正下方引出,如果笔势快捷,应该直接“海”字的首笔,向左下方引笔。第5行“中偷”两字,“偷”字第一笔的位置在“中”字长竖之旁,而不在其下。由笔迹寻绎书写状态,东坡书写前5行时,注意安排字的位置,运笔之势并不纵放连贯。

但是,前7行的笔调多变。开篇前3行,笔画挺劲尖利,字形也小,不类习见的苏字那种“骨撑肉,肉没骨”的丰腴阔绰,却是苏轼行书中非常少见的“瘦妙”之笔。写到第4行,人们熟悉的苏字笔调才呈现出来,字形阔大起来,字字顶接,行气绵密。到了第7行,笔势展开了,字形或大或小,任笔而出。如此三变,也许书写之际的思绪起伏不定,或者因为笔不合手,边写边调控毛笔所致。写到“春江欲入户”,苏轼饱蘸浓墨,卧笔挥运,笔势放纵开来,笔画粗壮,字形转大,体势横阔,无意求变而笔逸神飞。其后第11行“破灶烧湿苇”,第15行“哭途穷”,点画格外厚重,如泣如诉,仿佛泄出了淤积已久的满腔悲愤、无可奈何的哀怨。

通观全篇,东坡运笔节奏,缓起而渐快,以至笔画由瘦劲而厚重;字形自小而大,字小者形密,字大者气阔。各种笔调和形式,作意的、得意的、放意的,都呈现出来。苏轼的其他书帖,都不及《黄州寒食诗帖》这样丰富。特别是后半部分,诗情融入挥运之手,心境与书境合一,笔墨情绪化。东坡认为“无意于佳乃佳”,《黄州寒食诗帖》无意中成为他达到这一艺术境界的经典作品。■ 前赤壁赋王士杰诗帖黄州苏轼寒食黄冈宋朝苏轼书法