程砚秋,一个不合时宜的悲观主义者

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

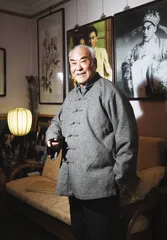

( 程砚秋之子程永江 )

( 程砚秋之子程永江 )

怎能沦落为优伶

“我们不是梨园世家,你们不要学戏。我当初是为了生存才跳进火坑受苦。”程砚秋的幼子程永江先生对我说,父亲多次这么告诫子女,坚决反对他们入行,甚至不许他们接触戏,他希望子女受良好的教育。他说:“人确实没有活路才不得不卖身学戏,但凡有一线生路也不会把儿女送入火坑里去受罪。何况,就是学好了,唱得不错,这碗‘戏饭’也不容易吃,数不尽的侮辱,尤其是坤(女)角儿处境更悲惨。你们还是念书成人吧。”他的三儿一女都上了大学,有的学理工科,有的做了会计。现在研究程派艺术的程永江,毕业于中央美术学院油画系,后留学苏联列宾美术学院学习美术理论。

程永江说,父亲反对他们学戏还有一个原因:学戏极苦,孩子们受不了,加上他们缺少唱戏的天赋,要成角儿难上加难。和程砚秋合作过的小生刘雪涛也告诉我,上世纪50年代初,有位医学院女大学生是程派票友,天天跟程先生磨叽想下海,程先生屡次劝阻:“好好上你的学不好?角儿就那么容易成?”

程砚秋学戏,走的是最苦的那条路,当“手把徒弟”。“手把徒弟”的残酷更甚于进科班,“手把徒弟”又称“私房徒弟”,由师父个别传艺,要签卖身契性质的文书字据。程砚秋6岁(有说10岁)拜荣蝶仙时,他母亲“就像送病人上医院动手术那样签了那张字据”(程砚秋语),其中一条是从学艺到出师第二年,9年的包银收入归师父。

荣蝶仙专工花旦、刀马旦,是梨园界“通天教主”王瑶卿的外甥女婿,脾气极残暴,学生稍不如意就对他们拳打脚踢。一次,练完早功,师父让程砚秋吊《宇宙锋》的唱腔。他一时没张开嘴,荣蝶仙便大怒,立时一顿毒打,在他腿腕子上留下了一个淤血疙瘩。20年后,程砚秋访欧,在德国动了手术,才治好了腿。

( 程砚秋师父荣碟仙

)

( 程砚秋师父荣碟仙

)

程永江说,在程砚秋的观念里,梨园世家并不是值得荣耀的事。程家在旗,隶正黄旗。旗人玩票可以,入行下海是很丢面子的,也被族规所不容。程砚秋原名承麟,为了学戏改为汉姓“程”。“程家祖上是揪着龙尾巴入关的。”程永江告诉我。程家祖上曾跟随皇太极出征朝鲜,又跟多尔衮入关打天下,立了战功,显赫一时。他后来战死疆场,因为首级已无,朝廷追念其功勋,特赐金头,遗体安葬在德胜门外的小西天。程砚秋的五世祖曾任相国,到父亲荣寿这一辈,袭有“将军”之爵,任内廷禁卫军统领。荣寿是典型的八旗子弟,成天提笼架鸟,也不愿当差,把差使让给了叔伯兄弟。程砚秋出生时,家里住在什刹海南岸小翔凤胡同的官房里。他1岁那年,父亲去世,大哥、二哥已经成家,按照清律,程母托氏只能带着两个小儿子搬出内城官房。承了父亲差事的叔父欺负孤儿寡母,卡着钱粮不给,几年之内母子三人搬了七八次家,越搬越穷,越穷越得搬,最后搬到天桥“穷汉市”的大杂院,家徒四壁,要烧的煤球都得每天挎着篮子去现买。

家境好的时候,托氏常常带着程砚秋去外城看戏。按清朝的法令,内城(东城、西城、北城)不能有剧院,剧院都在南城。托氏带着孩子看戏必须出城。据老北京文化研究专家赵珩介绍,清代有宵禁制度,电灯传入前剧院的照明受到极大限制,因此演戏都在下午,谭鑫培、路三宝等名角登场时已近黄昏。托氏母子看完戏城门往往已经关了,托氏干脆在城外旅店住下,在馆子里吃饭,第二天再接着看戏。程家败落得快,和托氏洒脱过日子有关系。程砚秋很喜欢京戏,常常模仿剧中角色在屋顶上且歌且舞,所以当他看到母亲为生计愁苦,就主动提出自己“学歌甚易,获效好,为之二三年,可有成,不忧贫矣”。托氏流着泪问他:你是名臣之后,怎么能沦落为优伶?

( 程砚秋童年时在《桑园会》中饰罗敷的剧照

)

( 程砚秋童年时在《桑园会》中饰罗敷的剧照

)

没落贵族的家世和学戏的苦痛,加之他本人心思又重,程砚秋时常眉头微蹙,面少欢容,逐渐形成了悲观的人生态度。他说过:“人生就是演悲剧。”最初荣蝶仙教他唱花旦,后来觉得他气质忧郁,嗓音独特,才让他改学青衣。程派形成后,“悲”是程派的最主要特征,程砚秋演得最多的也是悲剧。

程永江说,他祖母托氏是典型的旗人,人倒架子永远不倒,即便住到了穷汉市,每天还是穿戴整洁,出门挎个篮子上面还要搭块干净帕子。家里规矩也不减,出必问返必告,长辈在场小辈必须站在一旁。这些无形中强化了程砚秋的贵胄之后意识。在为人处世上,他显得清高,甚少参与梨园行的事情,与梨园界格格不入。1932年10月,在欧洲考察的程砚秋到了柏林,刘文岛公使知道后,在驻德公使馆设晚宴请程砚秋、李石曾、胡天石。刘文岛以为他们会乘汽车来,就在公使馆门口等候,孰料三人是坐地铁来的。出了地铁站,程砚秋一眼看到刘文岛在街边神色慌张、右张左望,踱来踱去像在寻找什么似的,就很不耐烦,觉得刘公使坍中国人的台,不成体统,怒气冲冲地转身就走,拒不赴宴。

( 程砚秋师父王瑶卿1933年,程砚秋自欧洲返回北平时全家合影 )

( 程砚秋师父王瑶卿1933年,程砚秋自欧洲返回北平时全家合影 )

成名后,他受到万人瞩目,就引来了“独”的评语。程砚秋在1957年自己解释说,他确实有“孤僻偏激之性”,这样做是因为“旧社会中对唱戏的人是看不起的,我从懂得了唱戏的所保留的传统作风后,我的思想意志就要立异,与一般唱戏的不同”。为此,他的恩师罗瘿公曾告诫他,孤芳自赏难容于世,那就一定要有真本事。

程砚秋确实练出了真本事。他的最后一位配戏小生刘雪涛老先生告诉我,他和程砚秋合作的第一出戏是《窦娥冤》,演罗瘿公编写的“大团圆”结局那一本。窦娥出狱见到丈夫蔡昌宗,短短一瞬间程砚秋的眼神就有了三个变化:一惊,立刻转为喜,再就是委屈。“程先生的眼神好极了!”程砚秋常说自己个子太高,超过1.8米,嗓子也不好,唱青衣的先天条件不好。“程先生的功夫是自己苦练出来的。”个子高,程砚秋演出时就把裙子向上系,上台后腿半屈着,裙子刚好落到脚面,个头就低下来,不显得突兀了。“整台戏就这么屈着腿跑圆场、做身段,凭的全是真功夫。”刘雪涛说。程砚秋最独特的是把太极拳的功夫揉到表演动作中,在台上的动作、水袖都是圆的。特别是《春闺梦》里做梦的一段,举手投足犹如电影里放的慢镜头,且歌且舞之后,神色自若,不喘气不出汗,可见功夫之高。

( 1933 年,程砚秋自欧洲返回北平时全家合影 )

( 1933 年,程砚秋自欧洲返回北平时全家合影 )

不演戏必是豪侠

“我父亲武功好,他不演戏必是豪侠。他最喜欢的一出戏是《青霜剑》,讲的是杀贪官斩恶吏。”程永江说。类似具有现实主义色彩的剧目还有《荒山泪》、《英台抗婚》、《鸳鸯冢》、《春闺梦》等。程派剧目中,人物大多数是市民阶层、中产阶级下层,涉及才子佳人、帝王将相的只有《红拂传》、《三击掌》、《梅妃》等寥寥几出。程砚秋的现实主义精神来自他身边智囊团的影响和塑造。

( 程砚秋母亲托氏59岁时留影 )

( 程砚秋母亲托氏59岁时留影 )

与梅党不同,扶持程砚秋的多是政治上失意的文人,其中罗瘿公最典型。罗瘿公是广东顺德人,出身书香门第,其父为授翰林院编修。他幼承家学,聪慧过人,有“神童”之誉,后成为康有为门下弟子。辛亥革命后,袁世凯对罗瘿公甚是推崇,礼聘为其子袁寒云之师。1914年,罗瘿公不肯附和袁世凯称帝,辞官避居广州会馆,终日纵情诗酒、流连戏园,以表示不满和不合作。在看戏中,程砚秋进入他眼中。

名士罗瘿公让程砚秋的命运发生了巨大的转折。

( 程砚秋的最后一位配戏小生刘雪涛 )

( 程砚秋的最后一位配戏小生刘雪涛 )

程砚秋正式登台是在11岁,13岁时已小有名气,有报纸称他“童伶大王”。在一次堂会上,罗瘿公看到程砚秋的演出,“聆其音,婉转妥帖,有光正之风”,再看台下的他“温婉绰约,容光四射;与之谈,温雅有度”,认定他是“继梅郎之后”难得的人才,前途不可限量。从此罗程结为忘年交,程有戏,罗必到,还自掏腰包请朋友看戏,宣传程砚秋。徐悲鸿喜欢程砚秋的戏,就是受罗瘿公的影响。

因为过于劳累,程砚秋提前倒仓了。师父荣蝶仙为了600块大洋的包银,仍逼迫他去上海演出,眼看着程砚秋要被毁了。罗瘿公打抱不平,找中国银行副总裁张嘉璈借了700块大洋,又借助各方势力对荣蝶仙施加压力,才给程砚秋提前赎了身。

( 北京湖广会馆内,演员在后台上妆 )

( 北京湖广会馆内,演员在后台上妆 )

罗瘿公比程砚秋年长33岁,对幼年失怙的程砚秋有亦师亦父的感情。罗瘿公在梅宅附近的北芦草园胡同为程家母子租了房子,让程砚秋安心养嗓子。罗瘿公给他制定了课程表:“上午吊嗓子,阎岚秋教刀马打把子,下午与乔蕙兰、谢昆泉、张云卿先生学昆曲,夜里至王瑶卿先生处学京剧;星期一、三、五到平安剧院看电影,学其他种艺术的表现手法。”并安排他拜梅兰芳、王瑶卿学艺。同时,罗瘿公还教程砚秋读书习字,钻研音韵。他离开北京一定会和程砚秋通信,给程砚秋改信中的错别字,对很多事提出意见和建议;有一次觉得程砚秋用的信纸不好,回信时附上优等信纸。

貌随心转,程砚秋逐渐熏陶出书卷气。这一学就是3年,极大提高了程砚秋的艺术和文化修养,开阔了他的眼界。他跟着轿夫学习“美、稳、灵活”的步法,设计出程派青衣“端庄、健康、婀娜”的身段。程砚秋肯吸收西方文化,他赴欧考察期间,学会了法语和拉小提琴,学习西洋歌剧的发声方法。在意大利得知三子永江出生的消息,程砚秋给妻子寄了一张圣母圣子的明信片。这在艺人中是少有的。

中国艺术研究院戏曲研究所京剧研究专家龚和德1954年从上海戏剧学院毕业,分配到中国戏曲研究院,当时程砚秋任副院长。龚和德告诉我,当时他有年轻人的直率和莽撞,他对程砚秋说:“我看过您的《锁麟囊》,您扶着丫鬟出场(为了遮掩他的身材),吓了我一大跳,好一个又高又胖的小姐。您一开口唱,我就被您的唱腔迷住了。”程砚秋听了,也不生气。在龚和德眼里,程砚秋很平和,没有架子,十足的名士气派,“台上美人台下名士”。第二年,龚和德结婚,程砚秋送了他一床五彩床罩做贺礼。

龚和德对我说,罗瘿公和程砚秋的合作关系是一种新型关系,完全没有历史上文人捧旦角所带有的玩狎心态。辛亥革命对艺人有一定程度的解放,艺人有了人格自觉,提高了自我意识,他们和文人交往有了平等观念。从另一方面看,清朝灭亡、民国建立,中国进入一个新的时代,观众对娱乐有了新要求,他们要求看到新戏,听到新腔。北洋政府倒台后,国民政府定都南京,京剧中心转移到上海,北平的京剧市场一落千丈。那时有个行情,一个角儿在上海演出一个档期(45天)挣的钱可以吃一年,在天津演一个档期可以吃半年,要想挣到钱必须到上海演出。但是上海的观众口味很高,要在上海站住脚必须有新戏。后来程砚秋的新戏代表作《锁麟囊》、《女儿心》都在上海首演。只有一场新戏远远不够,要多准备几出,一出戏上座率下降后推出另一新戏,才能保证上座率。1927年《顺天时报》推出的观众投票评选“四大名旦”,实际上打的是“新剧夺魁”的旗号,这也反映出观众审美趣味的新趋势。

赵珩则认为,京剧的黄金时期在1917~1937年,这一时期中国的旧文化尚未完全泯灭,新文化未有完全建立,罗瘿公等喜欢和艺人交往的高级文人多是旧式文人,有雄厚的经济实力、社会地位,更有旧式文人追求闲适的趣味。“五四运动”基本上没有对北京的京剧产生影响,很多新文化人,比如钱玄同,也喜欢看京剧。北京改称北平后,北京的文人产生一种强烈的冲动,要抓住旧文化。

罗瘿公给程砚秋写了不少戏,其中《青霜剑》、《鸳鸯冢》、《金锁记》等至今仍是程派代表剧目,奠定了程派艺术以悲剧为主的风格。

夹缝中的妥协

罗瘿公等文人对程砚秋的一个重要影响,是给他灌输了儒家士阶层的价值观,就连书法也让他练魏碑。程永江说:“我父亲只上过半年私塾,他跟罗瘿公先生学会识字后,最爱看史书,最崇敬的人是文天祥。”

程砚秋给自己定了诸多清规,比如不收女弟子,不与人闲聊天,只谈艺术,一生只有一位夫人。他自觉地负担起一些社会责任,于1930年主持创办了北平中华戏曲专科学校,先后聘请焦菊隐、金仲荪任校长,10年间培养了200多名演员,李玉茹、李和曾、王金璐、李金泉、白玉薇等名角儿就受业于此。著名旦角演员、戏校金字科学员李金鸿对我说:“富连成拜祖师爷唐明皇,我们拜孙中山。程先生废除了磕头、体罚、拜师这些老班社的规矩,业务课不拘泥于只学某一派,还开有文化课,让我们排练西方话剧。我们有个同学叫张金梁的,唱丑角,日语学得特别好。学校还给我们发校服,每年评优秀生,奖励奖学金、乒乓球拍。”

1931年,程砚秋对学生们做过一次“我之戏剧观”的演说,他说:“难道我们除了演玩意儿给人家开心取乐就没有吃饭穿衣的路走了吗?我们不能这样没志气,我们不能这样贱骨头!我们要和工人一样,要和农民一样,不否认靠职业穿衣吃饭,却也不忘记自己对社会所负的责任……我们除靠演戏换取生活维持费之外,还对社会负有劝善惩恶的责任。”他还说,评判一出戏剧的好坏不能根据观众叫好还是叫倒好来分辨,而是要从影响于观众的思想和行动去分辨。

程砚秋的志向不仅仅在于做名角儿,更要改革戏曲。1933年,他从欧洲考察回国后,写了份数万字的《赴欧考察戏曲音乐报告书》,提出了一些问题和建议,比如国家应该以音乐、戏曲为一般教育手段,导演的权力高于一切,实行国立剧院或国家补贴私人剧院,组织戏曲界失业救济会,组织戏曲界职业介绍所等等19条。结果,报告书只落得一纸空文,左翼文化人也表示批判和怀疑。在有话语权的人看来,一个不入流的戏子关心社会、关心政治,实在是僭越,不遵守本分。1941年以后,他再也没有创作出新作。

生活上,程砚秋也时时遇到让他憋心的事。他有三个兄长,大哥、二哥曾在大清宫内当差,辛亥革命后沦落为城市贫民,子女也都没出息。程砚秋成角儿后,他们经常来打秋风,一个要贩香烟,一个要在南城开澡堂子,却又没有经商能力,从程砚秋这里拿了钱只是往水里扔。三哥是小生演员,没名气,一次程砚秋拿着演戏的1万块收入回家,托氏说,你哥很久没出台了,生活困难,这笔钱就给他吧。程砚秋立刻毫无怨言奉上。

1932年,程砚秋在德国访问,被西方艺术教育的人性温暖和理论性、科学性所感动,想进柏林音乐学院学习。为此,他开了烟戒,破了酒戒,大吃肥肉,有意破坏体型,以表示留下来的决心。国内亲友知道他的意图后,大为恐慌,发来数封函电,催促他抛弃妄想、速速回国,程剧团同人生活困难。程砚秋回家后,第一句话就是:“难道我程某人就是为了养活剧团这百十口子人才唱戏的吗?”

1949年,新政府开始改革传统戏曲,程砚秋带领他的剧团前往东北、西北、西南等地考察地方戏,回北京后提交了一份报告,谈他对戏曲改革的看法,重提对艺人的救济、福利等问题。1953年,程砚秋发现,禁戏也禁到他头上了。程派戏只有《窦娥冤》、《审头刺汤》、《文姬归汉》、《朱痕记》四出可演,集程派艺术之大成的《锁麟囊》被禁演。1955年,《梅兰芳舞台艺术》一片完成后,周恩来提出为程砚秋也拍一部舞台艺术片,留下一些影像资料。程砚秋提出拍《锁麟囊》,被拒绝,转而选了《荒山泪》。程砚秋大为不解,程永江、刘雪涛都说,程先生在公开、私下的场合坦率批评“戏改不如叫戏宰”。

此时,程砚秋的为人处世风格也被人微词。周恩来对他说:“程先生,你在旧时代洁身自爱、孤芳自赏,不与旧势力同流合污,是进步的。但在新社会,你若仍是落落寡合,不能与人很好相处,就会逐渐脱离群众,搞不好同志关系,对工作、对自己都是不利的,自己也会经常苦恼。一个革命者的思想要不断改造,要树立革命的人生观,核心是集体主义。希望你要团结同行,善与人处,虚心听取批评,这样才能不断进步。如果在新社会还是孤芳自赏、落落寡合,如果发展到极端,你的优点就会变成缺点,甚而会走向反动。程先生,我希望你在政治思想上要严格要求自己,不断地进步。”一席话说得程砚秋满头大汗,脸色发白。

晚年的程砚秋甚至有了彻底否定一生的想法。1957年,他在《自传》中写道:“我演了好几十年的戏,太疲倦太厌倦了,所见所闻感到太没有什么意味了,常想一个男子汉大丈夫在台上装模作样、扭扭捏捏是干什么呢?”他将7处房产,以及中央滦矿、启新、东亚股票捐给国家,一个重要原因是他认为这辈子靠唱戏挣来的家产都不合法。他“希望党给我去做一些新鲜的平凡的事情去尝试尝试,我觉得是有趣味的,这是我的要求。人生如轻云易逝,在这五六年内做些有意义的事情。”他身上集中了太多矛盾,他感激新社会给了他“人民艺术家”的地位,新社会却又迫使他否定自己粉墨一生的想法,他感到痛苦。

1958年1月,他的好友、同台演戏的老生演员杨宝森去世,对程砚秋打击很大。3月初,他突然觉得胃口难受,不知是心脏病的征兆,只是在家吃了点药。第二天,他任职的中国戏曲研究院一位领导来谈工作,谈及《锁麟囊》,这位领导说,还是不能演,连修改的余地也没有。这对他是极大的打击和刺激。次日,程砚秋的病情再次发作,住进医院,一周后的3月9日去世。■ 程砚秋悲观主义刘雪涛