尚小云:侠骨柔肠

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

( 《金山寺》剧照,尚小云饰白素贞

)

( 《金山寺》剧照,尚小云饰白素贞

)

父亲

尚长荣还记得小时候保姆逼他喝豆汁的那个下午,她向父亲尚小云告状:“您这公子大福这几天也不知道中了什么邪,连吃喝也没心思了。”一般尚小云从外面回到家,都先奔后院看荣春社的孩子们练功,这天寻着保姆指的路来到厨房后面的空地,看到不到5岁的小儿子正独自一人摇头晃脑,自言自语。走背后一听,发觉他在悄悄学唱杨宗保。“我就被老头儿一声‘好小子!’给打断了。赶紧说是跟师哥学的,闹着玩儿。”现年68岁的尚长荣告诉我,“那天早上我突然觉得脑子特别灵,感到自己不仅能把看过的《四郎探母》唱几句,甚至能全文背下来。被父亲发现时,我已经背到第5场了。保姆来送豆汁时候,我说‘您别捣乱了’,她一气把我父亲给引来了。但父亲却只是问我,你还能不能接着唱。”尚长荣又唱了两句,自己挺得意,父亲却只是对他说:“得了,你赶紧把豆汁喝了吧,人家阿姨端得手都酸了。”到了来年,荣春社演封箱戏,尚小云提出让尚长荣演杨宗保,二儿子尚长麟演父亲的拿手角色铁扇公主,当5岁的尚长荣被抱上舞台上的椅子时,观众发出了善意的笑声。尚长荣出生的时候,尚小云已经40岁,不过,对于是否让这个幺儿子正式去学戏,他是犹豫的。“他知道旧中国演戏谋生的艰难,不打算让我以唱戏为专业,还想通过我改变一下门风。”直到10岁前,尚长荣的童年更多是跟着父亲请来的家庭教师读四书五经。

“尚小云的童年很辛苦,父亲在他5岁时去世,母亲为人缝补维持家计。他一个是体谅母亲,一个是自己喜欢,就主动提出进科班学戏。”剧作家谢美生告诉我。他对尚小云生平了如指掌,是因为上世纪90年代初为了撰写《一代名旦尚小云》,和尚小云的夫人王蕊芳、私人秘书张静榕以及长子尚长春有过长谈。这几位非常了解尚小云的人现在都已经过世了。“那时候科班学戏都叫‘打戏’,为什么?因为经常遭师父暴打。尚小云一开始学的是武生,幼功基础非常扎实,后来他一个老师看这孩子面目清秀、眉眼细长,就让他喊喊小嗓——京剧的旦角都是用小嗓发声,结果发现这孩子小嗓很脆亮,就把他发到了旦角组。他后来跟着名师孙怡云学戏,他觉得他以前的名字不好听,当然也是看中他,就说得了,你跟着我叫‘小云’吧。”

尚长荣将他父亲的成功归结为“有抱负、勤奋、好胜和机遇”,这其中也有他自己的切身体会。现在也是京剧名角的他并不把天资看成最重要,“因为每个演员都有自身特色,重要的是找到最好的发挥自身条件的方式”。戏剧理论家马少波是尚小云多年的好友,住在地坛附近的一个居民小区,今年90岁高龄了,精神还很矍铄。他对我们讲起尚小云刚出科时,和当时的京剧名旦龚云甫合演《母女会》的一段事:“尚小云14岁时就被北京的一家报纸评选为‘第一童伶’,年轻气盛,就把他的想法和龚云甫后台管事说了。在后台管事眼里他还什么都不是,那管事说了句‘就凭你?’把尚小云好胜心给激出来了,就开始自个排练《母女会》,而且只要遇到龚云甫登台,他一定会去观摩,场场不误,对他的行腔咬字、做工神态细心领会。而且他多年来,一直坚持每天凌晨就到城外的法塔寺喊嗓子练功。龚云甫后来知道后,说这个人壮志凌云,必成大器,就答应了和他演《母女会》。演出成功了,尚小云先跑到后台谢崔管事,说‘没有你那句话,不会有我和龚先生的合作,我请您吃饭’。后来杨小楼看到尚小云的表演,跟同行讲,尚小云应该是我演《长坂坡》的最好搭档。尚小云听了就登门求教,俩人一见如故,排了《长坂坡》,一同去上海演出。”

尚长荣记得上世纪50年代初,他的两位已经是优秀京剧演员的哥哥尚长春和尚长麟欲自立门户,父亲在饭桌上对他们讲:“你们哪儿都能去演,就是不要去上海演,起码暂时不要去。将来等你们功成名就了,再去上海就不怕了。”上世纪上半叶,上海是京剧表演艺术一方重要的舞台,在上海演出若成功,从此在梨园界就算立住了;要是演砸了,回来也没脸混了。尚小云在上海的演出获得成功,尚长荣记得1951年他曾经随父亲拜访过一位神秘的客人。“那胖老头对我父亲说,您是民国6年1月来上海丹桂第一台演出的吧?那时我看你的戏,就晓得你能红。出来后我父亲告诉我,那胖老头是黄金荣。”

( 尚小云在西安时的生活镜头,摄于1961年

)

( 尚小云在西安时的生活镜头,摄于1961年

)

尚长荣小时候看父亲演的《乾坤福寿镜》,一看到胡夫人被红胡子强盗抢走了,就哭得很厉害。“学戏以后,我和父亲台下是父子,台上是母子。没想到有一天和父亲同台,我演那个抢人的红胡子。”1923年,尚小荣在前门外的中和戏院首演《乾坤福寿镜》,后来这出戏成为他的代表剧目。“其中一场‘失子惊疯’代表了他的表演艺术的一个高潮。”谢美生告诉我,“他有一段独具一格的水袖舞表现胡夫人几近急疯的心情,水袖单托塔,水袖双拱月,水袖风搅残云,把胡夫人癫狂的神态淋漓尽致地表现出来,体现出非常深的功力。后半部他改演使女寿春,两个角色让人看不出是一个人演的。1927年,尚小云排了《摩登伽女》,这是改变自印度佛教传说的时装戏,青逸居士给他写的本子,伴奏用上了西洋乐器,演出轰动一时。”

“四大名旦各具特色,其中尚小云可以说是第一青衣,因为他在唱腔和表演上继承传统较多,应该说他是‘青衣兼刀马旦’。”马少波告诉我们,“后来京剧界对他就有个专门的词——铁嗓钢喉,说的就是他有副亮嗓子。解放后,他在陕西省人民剧院演出,那时他已经50多岁了,不用麦克风,站最后一排都能听得到。他的另一个特点是能文能武,因为小时候有武生基础。他排演的《秦良玉》、《昭君出塞》都是能很好体现他特长的。他会根据角色的性格和感情变化设计唱腔,排演时以主角为中心,带动整体艺术创造,细到扮相服饰无不认真研究,他特别用心挖掘角色内在。四大名旦每个人都有智囊团,尚小云也不例外,他的身边有青逸居士(爱新觉罗·溥绪)、载涛、李寿民等等,无论是改编传统剧本,还是编创新戏,都找最能发挥他的特长的角色。他创作的角色很多是女英雄和侠女。另外,尚小云注重学习,出科后,边演边拜名师提高技艺。当时梨园界有特别好的风气,都很重视文化修养,就是为了加深对历史的认识对人物的理解。尚小云拜了很多名师学丹青,另外,他喜欢搜集古籍字画。”据尚家后人讲,1959年尚小云把他收藏的66件古董字画全部捐给了陕西省博物院,其中有唐伯虎和八大山人等的画作,几乎都是价值连城的珍品。

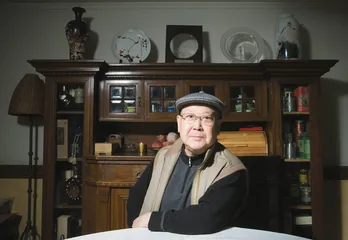

( 著名京剧表演艺术家、尚小云之子尚长荣 )

( 著名京剧表演艺术家、尚小云之子尚长荣 )

尚长荣后来在父亲的弟子吴素秋的点拨下,10岁开始跟父亲给他请的名师学花脸,上世纪80年代开始在京剧界崭露头角,因为《曹操和杨修》一戏奠定自己的艺术地位,现在是上海京剧院的名角、中国剧协主席。在衡山路他的寓所见到他时,他刚从温州演出回来,第二天一大早又要到香港去演出。在一次京剧表演座谈会上,他头一次听到一个说法,说他是“尚小云派花脸”。“我仔细一琢磨还真是这样,以前有人问我是哪一派花脸,我说‘我没派’,但后来一想,这戏骨是从老头儿那儿继承来的,就是他治艺、治学、治家的理念和行为。我父亲教给我4个‘自’,自强、自尊、自爱、自律。以前也有很多好演员半途而废,因为黄、赌、毒,我父亲没这些恶习,烟酒不沾,到晚年一直是勤练不辍。”

爷爷

( 著名京剧演员、尚小云的长孙尚继春 )

( 著名京剧演员、尚小云的长孙尚继春 )

1950年的腊月初七,一个胖小子在济南的医院呱呱落地。尚继春后来听说他的出生让他爷爷特别高兴。他不仅是尚家的长孙,而且和爷爷还是同一天生日。尚小云五十大寿这天,他带着他的尚小云剧团在济南演出,“那时戏班子全国巡演不仅带着全套班子,而且拖家带口。这天我爷爷演的是《乾坤福寿镜》,晚上他带全家出去吃了顿西餐庆祝”,尚继春告诉我。尚继春即将从山西京剧院退休,现在大部分时间住在北京的儿子家里。在居室的客厅里,一面墙上挂满了尚小云的演出照,一面墙上是他和父亲尚长春演出的两张照片。

中国戏曲学院的院长赵景勃告诉我,如果没有尚小云,富连成的历史就要改写。富连成科班办到半截的时候就要垮台了,萧长华当时是富连成科班的教导主任,就出主意说,一定要把尚先生请来。尚继春告诉我:“我爷爷急公好义、扶弱济贫的品德,在梨园行公认。他刚成名时,就有了个外号,叫‘尚五元’,就是每次演完戏,总有人到后台因为这个原因那个原因向他讨钱,不认识的他也至少给人家5块大洋。我爷爷说,要是富连成倒了,咱们京剧界就没人了,于是就出资扶持了富连成几年。他还把几个主要学生李盛藻、叶盛兰他们叫到家里,请名师给他们说戏。当初是为了我父亲尚长春和二叔学戏办的荣春社,一开始只招18个人,叫‘18子’,后来成了‘36友’、‘100条龙’,那时候穷人多啊。我爷爷一看搂不住了,就索性放开了办班。很多人也是冲尚小云的名字来。曾经有高人指点他说,你的角色就是个角儿,把你的戏唱好,其他事情你不要管。学校最多时500多人,光厨师就十几个。我爷爷的三弟和他一起在正乐社学戏时,被老师暴打致死,我爷爷一直为这事难过,所以在荣春社学生都不用签卖身契,生活和医疗条件也得到了很大改善。为了办学,爷爷变卖了7座四合院、2辆汽车,他后来在北京没有一处房产。他说过,‘我知道这条道很不好走,但我一定要走下去。我就是为了培养人才,后继有人’。荣春社培养的人才生旦净丑都有,起到京剧界承前启后的作用。”

新中国刚成立,尚小云担任起北京政协常委和人民代表,朝气蓬勃地开始了新的艺术生活。上世纪50年代末,习仲勋说西北没有一个文艺界的领军人物,彭真就同意了让尚小云到西安去,对他说,你在北京待半年西安待半年,尚小云欣然同意。有一种说法是,这时还发生一件事,国庆10周年排献礼戏,梅先生排的是《穆桂英挂帅》,尚小云排了一出《洪宣娇》,讲李自成进北京的故事。北京文化局审查后,觉得这个戏政治上不正确,让尚小云改,他没有改,领导审查那天就给他晾台了,北京市的领导一个都没有来。尚小云一直好胜心强,由此心里觉得窝囊,也对北京有了疏离之意。“我记得我父亲问我愿不愿意跟他到西安去,心态是特别乐观的,我也就一口答应。”尚长荣对我回忆说,“一个是他的艺术借鉴过很多地方戏,对孕育了诸多种地方戏剧的陕西很好奇,而且也想把自己的本领带到西安,广交学生。我们把家全都搬过去了。我父亲去了西安后,待遇很好,‘文革’前一直是全国京剧界拿最高工资的10个人之一,每月1200块。到了1962年,国家投资100万元拍了他的《尚小云艺术》,认为尚小云政治受到冷遇才被发配西安,并不完全是事实。”

“我爷爷是个仗义疏财、乐善好施的人。”尚继春告诉我,“四小名旦中的张君秋、李世芳、毛世来,都经过他的调教和提携,张君秋还是他的义子。马连良刚出科的时候,倒仓后没人请他演出,我爷爷提携他。解放后这些学生在京剧界成为中流砥柱,在很多戏校都是非常好的老师。他培养我父亲、二叔、三叔都是用最好的老师,好老师也不是从头到尾地教,而是分别教他们最擅长的一段戏。那段时间正好也是他最辉煌的时候,人也给他面儿,他给人钱手宽。不过到我学戏的时候,条件已经差远了。”尚继春只在爷爷身边生活了几年,他还记得小时候有个姓雷的干部每天到家里来给爷爷读报,讲政策。15岁之前,他跟着父亲流动演出,演到佳木斯时候,因为市长喜欢尚长春的表演,当时正好国家改革,不让有私人剧团了,剧团演到哪儿就在哪儿待着,于是就把他们全家留在了佳木斯。尚继春1965年参军,1969年就复员了,那时在陕西京剧院工作的尚小云已经被打成黑五类。“我被清理出阶级队伍,非常伤心,我当时在文工团一进去就成了骨干。从部队回到东北后,哈尔滨成立黑龙江省京剧院给样板戏找武生,我想去,我爸说,‘咱不干这行了,不干了,你怎么还想干这个啊?你看我的下场,你爷爷的下场’。

“1972年,我跟着父亲去西安看爷爷,他当时在掏垃圾,住在一个四面漏风的小房子里。我带爷爷去看电影,样板戏《沙家浜》,那时爷爷也72岁了,走起来健步如飞,不让我扶。他看得很高兴,说我这大外孙演得不错,因为那演员的爷爷和我爷爷是师兄弟。他还跟我讲过一件事,‘文革’前他每月拿1000多块的工资,是国家工资最高的10个京剧演员之一,‘文革’开始后,每月发他12块钱。我爷爷爱干净,但他只有一个盆,想把洗脸的和洗脚的分开,却没有钱买。有一天,他掏垃圾时掏到一个破盆,底都掉了,就拿去箍,铁匠给他箍好后,他问多少钱,铁匠说不要钱,您不是尚小云么,我是您的戏迷。后来我爸每个月给爷爷寄100块钱,他对我们说,想当年老爷子用不上咱们的钱,将来平反了也用不上咱们的钱,就在这时候用咱们的钱,咱们紧紧手。当年我爷爷在我爸身上花的钱,用我奶奶的话说,可以把我爸爸埋起来。爷爷经常给我们来信,当时感觉他抱的希望很大。‘文革’时,从我爷爷那辈到我父亲那辈都伤心了。我在1970年当了工人,在机务段修理火车头,一直干了10年。后来佳木斯京剧团说,回来吧,我内心还是非常喜欢这行,割舍不开,同意了。我去了以后就是主演,待了十几年,到1993年,父亲去世了,母亲在北京想念我,我就回了北京,开饭店、演电视剧,得维持生活啊。我一个师哥说,你不能老这么待着啊,就把我介绍到山西省京剧院去了。我现在也无所求了,好好过日子吧。”

尚继春1972年去看爷爷的时候,印象最深的是从没听过他埋怨。“我爷爷从来没有怨气。”这也是尚长荣对他父亲的印象,她告诉我,“其实有些写他‘文革’时的文章有点过了,他一直挺乐观的,因为相比很多被打成反革命右派的戏剧家,他情况算好。他亲历了戏剧演员的地位,从戏子到人民艺术家的改变,否则后来不会让我学戏,所以他从来没有埋怨,一直相信自己能等到这一切混乱结束的那一天。”1956年,尚长荣和父亲一起去了西安,成年后成了陕西京剧团的骨干,但“文革”一开始,他和父亲一起入监审查,到后来他可以演戏了,但在生活上仍和父母隔离。有一次他演样板戏,坐在后台化妆,后台正在批斗他父亲。看见他在那儿,造反派故意把他父亲带到他旁边。“我表面上很平静,因为那时候什么预料不到的事情都可能降临到你头上。我冲动、掉眼泪有什么用?就是心底里蕴含着难以言表的愤怒。我那天演李勇奇演得特别好,因为他是个深受座山雕迫害的人。我把座山雕当造反派啦。”尚长荣说他继承了很多父亲和母亲的性格。

师父

尚小云做陕西京剧院的艺术总指导后,收了一些慕名前来的弟子。尚小云派的旦角艺术相对其他派别,传承特别难,是因为对演员要求文武双全。孙明珠和尚长春的长女孙慧敏跟着尚小云学戏,在艺术造诣上,也都只能根据自身条件,有偏向地把师父最好的一半学到,孙明珠长于武,尚慧敏长于文。孙明珠是尚小云的关门弟子,跟他学艺17年,“文革”中有所中断。在北京戏曲学院的宿舍采访到她,她平时在陕西京剧院,这个学期带着戏曲学院的学生,准备重排尚小云的名剧《秦良玉》。她告诉我:“尚派以巾帼英雄为主题的表演流派,刚柔并济,在演一些一般的妇女形象的时候,如果剧情允许,尚小云都会穿插进非有武功不能胜任的表演形式。”孙明珠从小就很迷尚小云的京剧艺术,看了他的《梁红玉》后,就天天在学校院子里练习打小鼓,有一天给尚小云看到了。马少波在讲到尚小云的京剧艺术时,曾经对《梁红玉》中5分钟的鼓赞不绝口,那是尚门的拿手绝活,起伏大、缓急疏密、对比强烈。尚小云看到孙明珠这么热爱戏剧,又是块可塑之材,以《打青龙》做了她尚派开蒙戏。“我当时已经排练完,以为自己会演了,但师父又教了我80多回,才让我登台演出。”孙明珠告诉我,尚小云教戏,对她提出的要求是,“身段要帅,亮相要脆,动作要稳,表情要媚”。她说,“一般京剧是四功,尚派是五功五法——唱做念打舞、口手眼身步,没有刀马旦的底子,这出戏拿不下来,青衣兼刀马旦。谁要说师父是刀马旦就错了,他只是最早学武生,底子很好。尚先生本身条件绝顶,人说他是铁嗓钢喉,17年当中我没有见他闹过嗓子。一个是他从小练功,天不亮就出城喊嗓子,天亮了回去喝点热水,接着吊嗓子。另外,我师父特别自律,很注意保护嗓子,不抽烟不喝酒,从来不吃辛辣的食物,从来不吃凉的,不熬夜。他有个大围脖,春夏秋冬都常把脖子围得严严的。不管唱多久,不带哑的”。

1948年出生的尚慧敏很小的时候在爷爷身边,一直在西安上到小学4年级,才回到身在佳木斯的父母身边。她告诉我:“当时爷爷的学生特别多,专门从云南和贵州来找我爷爷学戏,还有四川的大姐。除了学校的课程以外,爷爷还在教外地的学生。他每年在北京待半年,他们就跟去校场小六条学戏。”爷爷和他们说戏,尚慧敏在旁边看,每天熏陶,慢慢就学会了。“那时候就热爱起尚派艺术。四大名旦流派的形成,每个流派都是根据自己的自身条件,发挥自己的特长。比如梅先生是雍容华贵,我祖父是刚劲婀娜,古朴大方,最吸引我的是他抓人物的内在。1962年,爷爷拍电影的时候,我正在他身边学《打青龙》,他就让孙明珠教我,我跟着她一块吊嗓子,祖父觉得我嗓子不错。尚派首先要求有一条好嗓子,它的发音比较高亢,音响气足,穿云裂石之势,拉长腔。祖父给学生讲课时候,总说一定要有一个好身体。第二要有文化素质,舞台上才能刻画人物性格。他有个16字发音法。1963年我跟着母亲回到北京,在爷爷回北京的时候,跟着他的学生一块学习。‘文革’后我到二叔那儿继续学,我二叔尚长麟继承祖父的艺术最多,学的是尚派旦角,唱得很好,可惜走得太早了”。后来尚慧敏进了佳木斯京剧团,退休后到武汉,和女儿住在一起。

“那时候正是自然灾害,尚小云和师娘老叫我到他们家吃饭。”孙明珠告诉我,“他家有个大抽屉,刚开始的时候,经常吃完饭,尚小云就和师娘把他家的一个大抽屉里的照片都倒出来,让我看。我也不明白什么意思,就觉得他以前的戏服真精美,后来才明白,他是让我观摩尚派的姿仪呢。那时候师父已经发胖了。尚小云有个跟了他多年的厨师吴师傅,以前是荣春社的成员,是个孤儿,后来身材突然发胖唱不了戏了,师父说以后你来给我做厨师行么,吴师傅当时就给他跪那儿了。后来培养他去学中西餐,跟着尚小云,一直到上世纪80年代尚小云的夫人去世。‘文革’中,师父被隔离,我有时偷偷去看他,他比我还着急,冲我指摆手,别来别来。我那时还偷偷吊嗓子,有一天听见背后有人冲我喊了句,‘多喊啊,少喊咿’,我一回头,看到师父穿着个破棉袄,已经推着他的垃圾车走过去了。”■ 尚继春尚长荣孙明珠尚长春父亲京剧京剧演出尚小云