游戏是幸福的引擎

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 游戏设计师简·麦戈尼格尔

)

( 游戏设计师简·麦戈尼格尔

)

兔子洞与牵木偶的人

如果石油枯竭,如果人类灭亡,如果一种消失了2000多年的神秘运动重现奥运会……简·麦戈尼格尔(Jane McGonigal)经常设想这样的“如果”——“如果”是一种谁都能玩的游戏。

简·麦戈尼格尔是新一代游戏设计师中的佼佼者,今年31岁,个性活泼张扬,2006年她获得美国加州伯克利分校的博士学位,同时被M.I.T.的《技术观察》杂志评为“35岁以下最有创造力的科技人员”,是典型的智慧与美貌并重的女人。她从小热爱游戏,10岁就拿全美编程大奖,是个技术天才,但作为一名游戏设计师,她走的路却与别人完全不同。她设计ARG游戏(Alternate Reality Game,国内有人翻译成“候补现实游戏”),一种以真实世界为平台的多媒体互动游戏。在这种游戏里,简·麦戈尼格尔这样的设计者有一个专门的外号,叫“牵木偶的人”。

游戏界至今仍为ARG游戏的定义争论不休。可以肯定的是,这种游戏最大的特点是把玩家的真实生活带入游戏,通过一个街角公共电话亭里突然响起的电话,一件缝有暗号的T恤,一封虚拟人物发来的求助传真……玩家不是三维空间里的Avatar,而是真实世界里的自己。他们从网上接到任务,但线索散落在线上线下各种不同的媒介上,行话叫“兔子洞”,有的明显,有的隐蔽。最重要的是,玩家之间必须紧密合作,他们的想法和行动会影响和改变整个游戏的进展和结局。游戏基本上是免费的,有的有地域性,玩家得携带PDA、WiFi网络、无线耳机在某个城市的街头一起行动;有的则是全球性的,比如简·麦戈尼格尔设计的《迷失的指环》,全世界100多个国家、300多万名玩家组成一个多语言的全球探险队,共同揭开一个持续了2000年的秘密,与北京奥运会有关。

“当你不知道这是不是游戏的时候,你对一切的可能性更加开放,对现实有更深的理解。玩游戏的欲望本身就是游戏。”简·麦戈尼格尔告诉本刊记者。

( 名为《Come Out Play》的2008纽约街头游戏节

)

( 名为《Come Out Play》的2008纽约街头游戏节

)

我想找国内有没有类似的玩家组织,但很遗憾地发现,国内不仅玩的人少,连知道这种游戏的人都十分寥寥。这不奇怪,无利可图的游戏在国内一向难以生存。不过,ARG游戏在国外正玩得如火如荼。而且,它不像主流游戏,需要巨额的资金和人力投入,对技术的要求也不高,如果有志愿的设计者,利用免费的网络内容和开发工具,如Blog、社交网络、视频网站、网络广播等,完全可以免费设计出一款独立的ARG游戏。所以,很多学生、独立设计者都对这类游戏感兴趣,即使是专业的ARG游戏,成本也不过在10万到100万美元之间。

如果人类将在2042年灭亡

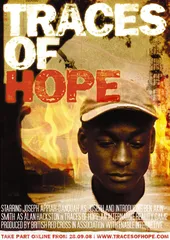

( 英国红十字会推出的ARG游戏海报

)

( 英国红十字会推出的ARG游戏海报

)

简·麦戈尼格尔是ARG游戏的先驱之一。她设计过很多有趣的项目,比如《我爱蜜蜂》、《没有石油的世界》、《善意的杀机》(Cruel 2 B Kind)、《迷失的指环》……《Superstruct》是她最新的一个游戏,从10月6日开始,持续6星期,完全在网络上展开。游戏预设了一个滥俗科幻片式的未来背景:2019年,一个温暖的秋日早晨,超级计算机“全球灭绝警示系统”突然向人类发出警告,人类作为一个物种将于2042年灭亡。几年前,这个超级计算机曾成功预测红松鼠、鹅等动物的灭亡。人类如何挽救即将覆灭的命运?

《Superstruct》要求玩家扮演11年后的自己,想象和描述你在2019年的生活。游戏系统每天会向你实时播报2019年正在发生的5种“超级威胁”——能源价格疯涨,粮食危机、一场可怕的流行病REDS蔓延全球,2.5亿气候难民无家可归,互联网变成一个庞大的信息垃圾场……你可以用Blog、照片、漫画、Podcast或者视频,讲述危机中的个人故事和体验,思考应付危机的方法,或者和别的玩家共同探讨构建新秩序的可能性。设计者在Facebook、Wikia、Twitter以及各种论坛都设了专区,并用生存指数、Badge、最佳创意评选等竞争性的手段来鼓励玩家创造性地思考与合作。

( 参加《The Lost Ring》的玩家

)

( 参加《The Lost Ring》的玩家

)

这个游戏是为美国未来研究所(ITFT)设计的。他们希望利用这个游戏改善预测未来的方法——一万个普通人的视角和想象力也许比几个专家的意见更有价值。明年4月,他们会根据这个游戏推出一份特别版的“十年预测报告”,据说已经有不少大企业下了订单。“预测未来”听着不大靠谱,但未来研究所是一个严肃的学术机构,创办于1968年,专门研究新科技对人类社会的长远影响。《Superstruct》中提到的“超级威胁”并非胡编乱造,而是基于未来研究所对于现实危机的观察,包括经济、能源、人口、气候变化。每一种威胁都不是单一的,而是重叠交叉,其中信息垃圾、数据过载、隐私监视等更是我们每天都会遇到的现实问题。所以,这是一个非常严肃的游戏,目的不是体验末日恐惧,而是应对危机,解决问题。简·麦戈尼格尔没有使用她过去惯用的设计手法,比如解谜、寻宝、城市迷宫、GPS跟踪等,也没有刻意营造扑朔迷离的气氛。她说:“这是一个关于创造未来的游戏。‘未来’没有一个预设的解决方案,它没有谜底,只有挑战,连设计者本人也没有答案。它的整个过程和结局都是开放的,玩家可以把他们的想象力推到可以允许的极限。”

可以想象,这样的游戏在2008年很能抓到时代的痒处。未来当然不至于像游戏预测的那么悲惨,但危机感是真实存在的,波及全球的金融危机使每个人多少都对未来产生了疑虑和不安。在《Superstruct》里贡献一点言论和思考,好像真的为亡羊补牢出了点力,无力感得到一定程度的释放。

( 《慈善杀人行动》游戏现场 )

( 《慈善杀人行动》游戏现场 )

目前为止,一共7000多人参加了这个游戏,他们按各自的兴趣和技能组成团队,各自攻克不同层面的危机,共提出500多个拯救未来的提案。简·麦戈尼格尔最欣赏的是一个叫“悠长的游戏”的团队,他们提议设计一个持续1000年的游戏,用无限的玩耍重新弥合破碎的世界。另外几位设计者,包括蒂姆·克林(Tim Kring,《英雄》的制作人)、吉米·威尔士(Jimmy Wales,维基百科的创始人)、布鲁斯·斯特林(Bruce Sterling,科幻作家)、贾梅斯·卡肖(Jamais Cascio,未来学家)也都选出了他们各自最欣赏的提案,其中有现实型的,如以RFID电子标签为识别基础的社交网络;有狂野型的,如建造一个“不可能之物博物馆”;有心灵鸡汤型的,如每日认识一个陌生人;也有恶心型的,比如开发昆虫蛋白以应付营养危机。

游戏是集体智慧的实验场所

( 《我爱蜜蜂》的街头行动 )

( 《我爱蜜蜂》的街头行动 )

“其实,玩家对于未来情境的具体想象并不重要,他们讨论了什么也不重要,真正重要的是这些讨论的组织和结构形式,它代表一种新的集体智慧的组织模型。”简·麦戈尼格尔告诉本刊记者。她有一篇精彩的论文《为什么我爱蜜蜂:关于集体智慧游戏的案例研究》,指出虽然“集体智慧”被视为互联网时代最伟大的发明,但我们只是刚刚开始学会如何使用这种力量,只能在社会、政治和文化允许的范围内定义和实践这个概念。如何吸收数量更多、层次更丰富的人群,需要什么样的互动设计和技术架构,怎样减少其中的偏见和信息冗余……还有太多的问题需要思考。而对于这些问题,游戏是最好的实验场所和教育工具。

在过去30年里,游戏工业创造了一套神奇的机制,比任何一种媒介更具黏性,更能刺激人的参与热情。它给玩家非常清晰的指令,告诉你应该做什么,把你的注意力集中在一个个具体任务上。它有即时的反馈系统,得分、过关和晋级给你一种明确的可衡量的进步感。多人游戏给你一种归属感,让你觉得自己属于一个集体,跟喜欢的人在一起,有愉悦的社交生活。“这样一种不可思议的语言和系统,它应该无处不在。为什么要把它束缚在PC或游戏机上?为什么不让它进入真实的生活,帮助我们理解周围的世界?”

粮食问题、能源危机、气候问题、信息失控,都是一些让普通人无从着手的话题,但又时刻影响着我们的现实生活。过去,这样的讨论在网络上基本上无法展开,不是自说自话,就是流于空谈。但被纳入游戏的框架后,它就能以一种有趣的、挑战性的方式来鼓励人们的参与。想象一下《模拟城市》或者《第二人生》,只不过你不是在设计虚拟的城市或者小岛,而是你可能的未来片段。其他玩家会回应你的想象,挑战它,改变它,让它变得更好,或者往新的方向发展。通过一起模拟未来,我们能搞明白,关于未来我们想要什么,不想要什么,做好智力和精神上的准备。

“女王蜂”的理想

简·麦戈尼格尔最早出名是因为一个叫《我爱蜜蜂》的ARG游戏,因此有人戏称她为一只女王蜂。其实,这个比喻很形象——她通过ARG游戏,不断招募她的游戏大军,汲取他们的集体智慧,用于解决真实世界的问题。按她自己的算法,每一个ARG玩家的背后,都有100个人在观望,这些旁观者虽然什么都不做,但他们是下一个游戏的潜在玩家。像《Superstruct》有7000个玩家,意味着背后有70万个潜在的玩家。未来研究所在继《Superstruct》之后不久又推出了一个模拟地震灾后的ARG游戏——洛杉矶地震后3个星期,没有电,信用卡失效,一杯可乐10美元,一个人如何在这种环境中求得生存?截至上周,已经有500万人注册了这个游戏。

只要善加利用,玩家是一个巨大的人力资源库,他们的知识、经验、技巧、智慧、善意、想象力,可以用于执行各种任务,从科学研究、政治参与、慈善赞助,甚至预测天灾人祸。就像简经常说的,游戏在本质上是社会活动,是解决问题的活动。她的理想是,利用ARG游戏,在未来几年内创造一个理解“合作”为何物的全球性青年文化,美国、欧洲、中国、印度……

听起来非常嬉皮式的理想主义,但简发誓她已经看到人类行为可以改变,至少在一个小的范围内。“ARG游戏还在进化过程中,它还不是一个拯救世界的速成工具,但每次我做完一个ARG都会发现,合作和交流让玩家的思维变得更加活跃,更有创造性,他们应对现实问题的方式和态度也不同了。”她告诉本刊记者。

去年4月,她参与设计的《没有石油的世界》虚构了一场突如而来的石油短缺危机,油价一下子飙升到4.07美元,她要求玩家想象和演习这场危机可能造成的后果——短缺、冲突、战争以及技术解救的办法。游戏的标题就是“Play it——before you live it”。没想到,一年后油价危机果真发生了,真实世界里发生的事件与游戏的设置惊人的相似。不少玩家为此特地乘坐“时光机器”重回大本营,留言讲述这个游戏如何改变了他们在现实生活中的习惯,怎么上班、怎么做饭、怎么购物、怎么约会。

“我会在2032年得到诺贝尔和平奖。”她笑着说,不知道是开玩笑,还是认真。不过《没有石油的世界》的确代表了ARG游戏一个非常重要的转折,它第一次用于解决现实世界的问题,也是设计者第一次将故事的控制权完全交到玩家手里。此前,专业的ARG游戏大部分是品牌营销的工具,它最大的客户是娱乐业本身,像最近几年出品的好莱坞大片《蝙蝠侠:黑暗骑士》、《加勒比海盗2:死人的胸膛》,热门美剧《迷失》、《英雄》都推出过ARG游戏,而《我爱蜜蜂》是为推销微软的游戏《光晕2》设计的。如简所说:“ARG游戏从玩家身上激发出来的集体智慧和凝聚力在娱乐业历史上是前所未有的,这样的工具如果只是用于娱乐,简直是犯罪。”

“我不认为大部分玩家只是追求简单的愉悦或发泄。玩游戏可以有很多理由:工作很无聊,你需要一点精神上的刺激;或者你很孤独,游戏帮你融入一个群体;或者你很焦虑,游戏可以转移注意力。幸福意味着你被自己的人生所吸引,跟喜欢的人在一起,做喜欢的事情,能处理真实生活的压力,能感觉到意义,这些是我在设计游戏时希望传递给玩家的。”

“游戏是幸福的终极引擎。”简在接受本刊记者采访中一再强调。她认为,游戏天生是与苦难相对立的,消除人间疾苦是她作为一名游戏设计师的责任。所以,她热衷于研究各种关于幸福的科学理论,像心理学家马丁·塞利格曼(Martin Seligman)的研究发现,人不一定要出名或者富有,但必须擅长某件事情,一个人在展示自己的“标志性力量”时是最幸福的。但她不想人们逃避到虚拟空间里去寻找这种力量,恰恰相反,她的目标在真实世界——她想把游戏机制导入真实生活,将一切日常的存在和体验都变成游戏,正是“Alternate Reality”这个词最初的来源——70年代著名科幻作家埃里克(G.S.Elrick)写的《科幻小说手册》,意指“体验存在的另外一种方式”。

为什么不呢?有数据统计说,普通人的生活70%的时间是在枯燥中度过的。游戏比真实生活好玩,它的规则比真实生活更理想,为什么生活不能更像游戏?比如减肥,很多女性视减肥为苦差,一个叫Weight Watcher的网站将减肥的概念设计成了一个RPG游戏。相亲是尴尬的经历,I’minlikewithyou.com以竞标的形式把相亲变成一个刺激有趣的游戏,网站于是大火。Chore Wars把日常家务设计成游戏。奥巴马在《魔兽世界》里进行民意调查。美国军方利用游戏防止士兵自杀。医学院用游戏训练外科手术医生,减少1/6的误差。生物科学家邀请全世界的玩家比赛设计蛋白质。无国界医生组织最近在网易上开展了图片接力游戏,以提高人们对全球性营养不良危机的关注。卡耐基·梅隆大学的博士路易斯·冯·安(Luis von An)利用有趣的小游戏把百万网民变成免费劳动力,把人类对于形象、声音的识别能力,对于“爱”、“美”、“逻辑”的认知嵌入到Google的算法中,帮助攻克图片搜索、音乐搜索的技术难题。■ 游戏