《娜嘉》

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

(

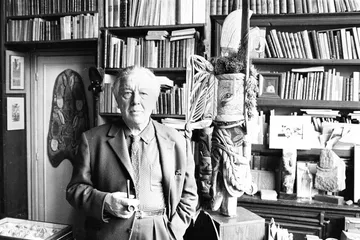

安德烈·布勒东 )

(

安德烈·布勒东 )

安德烈·布勒东去世后不久,米歇尔·伯朱写了篇文章《娜嘉是什么》,提出了那个无法回答的问题——《娜嘉》到底是小说还是诗歌?是因为在这本薄薄的小书里,布勒东以一种科学而理性的方式,记录了很多特别不理性的事件。书的第一部分就阐明作者的生命观、文学观、艺术观,表示了作者与因循守旧的文学观彻底决裂。这是一个奇异而又略微令人不安的阅读过程,在一个占据支配性的很正常的主体结构下,经验、沉淀和反思以一种缺乏文学性逻辑的方式连接。布勒东提出一个本质的问题:“我是谁?”最终借着和娜嘉相遇后做出的一系列反应呈现出一个“真我”。

据《布勒东传》记载,1926年时的布勒东一直想写一本“扣人心弦的书,像敞开的大门似的任凭偶来之风吹拂”。那年深秋,他邂逅娜嘉,化着古怪的妆,衣着寒酸,从事着不明的生计。“娜嘉”是女主人公给自己取的名字,是俄语里“希望”一词的词头,她借此逃脱痛苦的日常生活。她对诗歌的悟性极高,是所有诗人的理想读者。但娜嘉也有很多不同寻常的地方,比如他们去餐馆吃饭,侍者看到她,陆续打碎了11个盘子。来年春天,娜嘉被关进疯人院,直到1941年去世。当时正在研究精神病学的布勒东难道看不出她行为中流露出的癫狂的端倪吗?抑或正因为如此才把她作为观察的标本?小说还包含了作者对自己道德和精神层面上的责问。

《娜嘉》是布勒东不多的文学作品之一,篇幅很短,但却是影响深远的超现实主义文学的代表作,它的影响不仅体现在文学方面。在戈达尔的电影《法外之徒》中,男主角交给女主角一本书,戈达尔后来提到,他本来就想用《娜嘉》,但因为他要让女主角叫奥黛尔,于是选用了作家雷蒙·奎努的小说《奥黛尔》。在这本小说中,阿拉贡、布勒东、苏波等人都有出现,书中一个叫做昂格莱尔的角色正是布勒东的化身。戈达尔的电影经常会留下一些“钥匙”——这些钥匙可能是主角们念叨的一本书、墙上的一张电影海报——引导观众直抵他的精神实质。为了回到他的“钥匙”,戈达尔让男主角读起小说中的一句:“昂格莱尔正在讲一个动人的愚蠢的有些灰暗的故事……”指的就是布勒东和他的《娜嘉》。布勒东在毕加索的画中找到了一种“拼贴”的创作手法,最终也传递给了戈达尔。

世纪文景出版社将于近月出版布勒东的名作《娜嘉》,译者董强为北京大学法语系教授。■

董强口述:我曾经想参与新文化运动

《娜嘉》的法文难在布勒东的语言不是很流畅,就像一个精神病医生记录下来的精神病的呓语。他就是要超现实,不想写出符合人们一般阅读习惯的东西来。布勒东一直说:“我不是想当作家,我就是想抓住某种真实的东西。”我就是喜欢他的真。再加上他是在和他者的接触过程中逐步发现“真我”,读者都可以凭直觉检验它的真,这是我觉得这本书特别美的地方。就娜嘉的形象而言,其实并不饱满,你一开始抓不住她到底是个什么样的人,但她会给你留下强烈的感觉。在一个理性的主体框架下,所有都是超现实的。笛卡儿说:“我思,故我在。”在布勒东那里,思想出现踉跄,甚至坠入深渊,才证明“我”的真正存在。

布勒东的地位在历史上特别重要,但是他的文字让人特别难忘的就是《娜嘉》。我是带有很强的教学性有了翻译这本书的想法。我在“20世纪诗学”中新开了门课讲布勒东,就以《娜嘉》为例文。但是他的法文特难,好多学生看不懂。我找来80年代的译本,一看发现里面很多错误。当时中国刚改革开放,译者就借着一股激情把它翻出来了。我刚翻了一章,楚尘跟我要稿子。我说我只翻《娜嘉》,你去把版权搞定。我做事一定得让人跟得上,你不能说你对牛弹琴,觉得别人都是牛。有时候你得有一定的预见性,就跟踢足球似的,你得预想到那个点落在哪儿,我是都想到的——从阅读、挑书,到被接受方面,我尽可能都想到。

在中国搞翻译,我的本科生拿的钱都和我一样多,失去了一个基本的公正。翻译成了一种奉献,奉献多了,优秀人才都流失了。出版社手里有很多好书,就是找不到好翻译。像我这样的,还要教书,一年翻个两三本,肯定不能再多了。出版社就找学生去翻,又存在一个版权问题。他翻译得再差,原则上,10年20年别人不能再翻了。我现在开始有计划地做起一个世界经典名著系列的翻译,大约一年翻一本,坚持下去。我翻译《娜嘉》尽可能尊重它原来的样子。比如超现实主义的一大特点就是对日常语言的挫败和颠覆,连法国人自己读着都别扭。一个译者最大的责任就是打开窗户,你别美化它,也别丑化它。昆德拉在《被背叛的遗嘱》里骂的就是在翻译时篡改原文的人。比如海明威的句子是很简单的短句子,到了法文都成了长句子,那就不对了。我希望保留所谓的“真”,这样我们才能看出他者是怎么回事。

前段时间我去法国,拜访我的老师米兰·昆德拉。他听说我在中国混得还不错,特高兴,开了瓶酒。我问他还会不会到中国去,他说不去了,老了,老婆身体也不好。我又问他,现在是否还在外面做演讲、讲座什么的。他说:“不去了!一出去做演讲,人家就让我讲人类的命运。你说,人类的命运我知道什么啊?!”当时他刚搬了家,出门的时候,我才注意到好几排大书柜里面,全是他自己的书,全世界各个国家的版本,顿时觉得挺震撼的。

我在巴黎高等社会科学研究院一直跟到他退休,这两年跟着他研究小说和音乐的关系。昆德拉曾经创作过爵士乐,他就是在音乐里找到了他的小说的结构和节奏。后来上海译文出版社买了他的《小说的艺术》,昆德拉指定必须由我来翻,他认为我是理解他思想的人。他上课也不太讲,就是吃吃饭聊聊天,听听音乐,我们上课在一小破教室。每次他门上都挂一个牌子——“正在录音,请勿打搅。”他是小国人,我是大国人,我没有大国沙文主义那些东西,但我当时已经预感到,我背后的文化是可以跟西方抗衡的,而昆德拉只能融入西方,归根到底他有小国情结。所以他后来写的小说都是法文版的,他必须要经历这么个过程。我完全可以像昆德拉一样,在法国用法语写一部关于中国的小说,但从我人生的角度来说意义不大。一般法国老百姓永远有偏见,不理解你在说什么。高行健是因为年龄、经历在那儿,他成年时受到的打击太多,已经绝望了。我后来一看山飒那样的都出名了,我想,这地儿不能待了。我当时才30岁,觉得整个世界都是我的,我希望重新去发现中国,在这里我有我自己的新天地。我回来这几年,一点不觉得后悔,发展的空间大得多,两边都游刃有余了,今年法国政府给我颁发了骑士勋章。但我刚回国时的雄心,是想参与国内的新文化运动,我带来法国的文化和法国的经验,这几年一看这德性,我想算了吧,该干嘛干嘛。学术这面我能多做就多做,我不太参与社会上的事情,当今社会太浮躁了,我浪费不起这个时间。你想搞点研究,不光没有群众基础,现在连精英基础都在消失。但我心里一直没放下想把超现实主义研究的这块儿拿起来,这在国内还一直比较空白。

我刚去法国的时候,用法文写了部小说,寄给伽利玛出版社。勒·克莱奇奥是伽利玛出版社阅读委员会成员,他看完我的小说以后主动和我联系,他说我喜欢你的小说,但是别人不准备出版,他说我可以给你介绍出版社。我们就认识了,就是君子之交。有一年,我们北大有个老教授去拜访勒·克莱奇奥,他对这个老教授说,我认识一个中国人不错。老教授一听,嗬,那是我以前的学生呀,所以下一拨儿北京大学的人来巴黎就找到我,让我回来教书。我总觉得,如果没有和昆德拉他们这一层关系,回国以后不会那么顺利。我想可能是这层关系,让我直接进入了法语研究圈子的核心。

勒·克莱奇奥在瑞典学院的人眼里,是道德上的典范人物。昆德拉到了西方一直采取一种比较反叛的态度,这种态度让他树敌太多。按中国人的说法,做得有点过了。如果柏林墙再晚倒几年,他肯定得诺贝尔奖。我的硕士论文写的是勒·克莱奇奥,他深受亨利·米肖的影响,我的博士论文写的是亨利·米肖,米肖就深受布勒东的影响。知道了这层关系,就可以理解到勒·克莱奇奥的超现实性。他重要的散文集《物质的沉醉》,里面一个沙砾、一块石头、一片草叶,他都可以从中感觉到一种升华,每一个自然物成为一种符号,让他任意创作,融入很多他自己的思想。法国人都是一到放假买本他的书,躺在沙滩上读。他的文字像童话,有时就被简单化看待了。布勒东提出改变世界,现在作家改变不了世界了。■ 文学小说戈达尔布勒娜嘉文化