盘点中产阶级消失的财富

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

(

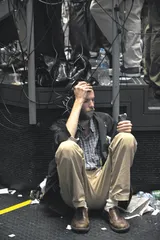

9月23日,芝加哥期货交易所内纷乱的情景

)

(

9月23日,芝加哥期货交易所内纷乱的情景

)

几十万亿美元财富缩水

10月28日,英国央行发布第24期《金融稳定报告》(Financial Stability Report),报告统计的全球金融体系因次贷危机损失达到2.8万亿美元。这份截至10月20日市场数据的统计是有关金融危机的最新数字,因而被广泛引用。这份报告还显示,在这场近80年来最严重的金融危机中,全球各国累计承诺向银行及货币市场注资规模高达4万亿美元。

报告中,自2007年来,美国包括住房抵押债券和公司债等债券损失共达1.58万亿美元,而上一期4月报告发布的时候,这一损失是7388亿美元。欧元区稍逊,截至今年10月相关债券的损失达到7846亿欧元,而4月份的统计数字是3441亿欧元。英国相关债券的损失也从4月的627亿英镑升至10月的1226亿英镑。

自2007年7月开始,美国次贷危机至今经历了五波,第一波和第二波出现在去年下半年。2007年7月,大批与次级住房抵押贷款有关的金融机构破产倒闭,美联储进入“降息周期”。到了年底,花旗、美林、瑞银等因次级贷款出现巨额亏损,那时候,据高盛估计,全球次级贷损失不过4000亿美元。次贷第三波,贝尔斯登陷入困境,濒临破产,美联储紧急注资,并大幅降息75个基点。这一时段正好对应英国央行发布4月期《金融市场报告》,那时西方债券损失已经远超过去年的估算,而随着“两房”被美政府接管、雷曼兄弟破产引爆全球信贷危机,全球金融业直接损失翻了将近三番。这些,还只是金融业在债券市场累计的直接损失。

不过,国际货币基金组织(IMF)统计出的数字则要少一半。10月7日IMF发布的《全球金融稳定报告》显示,全球金融业将因为次贷危机而损失1.4万亿美元,而该组织在今年4月份曾经做出的9450亿美元的预测甚至使一些经济学家怀疑统计数据的真实性,认为这一水平过高。最近的数据与之相比上涨了将近50%。在9月,IMF曾预测这一数字为1.3万亿美元。

( 过去30年,美国居住、教育和医疗花费上涨了3倍以上

)

( 过去30年,美国居住、教育和医疗花费上涨了3倍以上

)

一般而言,发达国家财富的70%在房地产市场,30%在证券市场,而债券只在证券中占有少量的份额,证券中股票占有更大的份额。而随着债券市场的流动性窒息,投资者对金融机构信心危机被放大,股票市值损失更是数倍甚至数十倍于债券市场。10月中旬,日本新光证券公司统计,自年初以来美国股市缩水6万亿美元;日本股市缩水200万亿日元,约合2万亿美元;加上欧洲和新兴市场缩水的股票市值,全球在金融危机中损失已达27万亿美元。

次贷危机发生前,全球市场曾经历一个长达5年的扩张期,金融业的繁荣也持续了5年之久。去年10月,道-琼斯30种工业股票指数创下了14198点的历史最高点,但一年后,5年涨幅几乎损失殆尽。雷曼兄弟破产后的一个月间全球市场大跳水,从9月12日到10月13日,一个月时间内,道-琼斯指数跌幅17.81%;标普500跌幅19.84%;日经225指数跌幅32.24%;伦敦金融时报100指数跌幅21.41%。与之相伴的是汇率市场的极度动荡。10月初的一周内,摩根士丹利MSCI全球指数跌幅达20%,创下自1970年有记录以来最大一周跌幅。欧洲基准股票指数一周下跌了22%,这是近20年来欧洲股市的周最大跌幅。道-琼斯工业平均指数也经历了自1914年以来的周最大跌幅。全球市值在短短一星期内蒸发6万亿美元。

至于房地产市场,早在今年第二季度,代表房地产景气状况的标准普尔/凯斯席勒房价指数就显示全美住房价格指数较去年同期下跌了创纪录的15.4%,都市区下跌幅度更大。截至7月末,标准普尔/凯斯席勒房价指数比2006年第二季度该指数的峰值共下跌了18.2%。8月份房价比7月份又下跌了1%,其中,曾经暴涨的凤凰城和拉斯维加斯房地产价格跌幅最为明显,年跌幅均接近31%。到了9月份和10月份,虽然统计数字尚未出炉,随着信贷环境恶化,因断供而丧失房屋赎回权的案例已经大量增加,房价势必进入新的一轮下跌。该指数显示,2003至2006年间房价大幅上扬,累计涨幅高达52%,但此后随着房地产和信贷市场泡沫破裂,房主近10年来从房价上涨中获得的收益已经缩水一半。

2007年,全球GDP总和达到50万亿美元,而包括动产、不动产在内的全球财富总和达到了109万亿美元。房地产和股票上30万亿至40万亿美元的损失,无论取上限还是下限,都是一个大比例。而据测算出去年全球财富达到109万亿美元的波士顿咨询公司预测,今年全球财富将缩水12万亿美元,等于11%的财富化为无形。12万亿美元的资产,平均在全球人口中,每人将近2000美元。而考虑到这些资产减值绝大部分发生在发达国家,每人损失则超过了1万美元。

养老金泥潭

全球几十万亿美元的财富瞬间蒸发,富人的财富最容易引起观众关注。来自印度、被《泰晤士报》列为英国首富的钢铁大亨拉米塔尔自6月至10月底损失了约340亿美元,是本次金融危机中损失最大的亿万富豪。华人首富李嘉诚旗下的长江实业跌28%,损失达1843亿港元。

富豪的财富多集中在公开透明的资本市场,容易计算,普通人财产分散,难于计量。但发达国家资产的证券化率早就超过了50%,经济危机下,财富缩水更关系到普通人的命运。比如,美国家庭资产结构一个重要的特征是“双低”,即低风险和低储备。家庭资产中金融资产占比重约2/3,家庭资产负债率平均值为15%,人们可以用约一年的可支配收入偿还所有家庭债务,家庭净资产总额为年可支配收入的5倍左右。另外,一个长期的趋势是,美国家庭金融资产中寿险、养老金和基金的比重呈明显上升态势,存款比重呈明显下降。而金融危机摧毁的正是家庭资产的中坚力量,即金融资产。

非但个人经营的资产在股市暴跌中缩水,连获得免税的养老金也不能幸免。美国的资本市场投资,既可自主炒作,也可以养老退休为目的,建立长期账户,是为个人养老金(401K计划)。这一计划缴费确定、风险自担,全美国80%的人都参与其中,现在,这一计划却面临着2万亿美元的巨额亏空。

在美国的投资理财网站,不用搜索,就能听到各式各样“伤痕累累”的故事:有的投资者马上即将退休,却发现账户里50万美元被“腰斩”,面对退休后的日子一片茫然;也有20年后退休的投资者,账户里的资金损失了几万美元后,赶忙把股票里的资产转移到债券。金融危机爆发后,已经有超过一半的401K个人养老金账户持有人将资金从股票市场转移到非股票领域,而19%比例的持有人已经通过该账户向银行金融机构申请困难贷款。超过一半的养老金持有者从股票市场撤出,显然不是盈利了结。通常,养老金持有者只有在退休的时候才变卖股票,而现在,被市场的动荡震惊,他们不得不在低位“割肉”,等待他们的是推迟退休。美国国会预算局对45岁以上在职人员所做的一项最新调查发现,65%的人认为,如果经济不能改善,他们将不得不增加工作时间。

15万亿美元的养老金总资产中401K计划份额达到8.4万亿美元,在所有的401K计划中,有56%的比例将其中资金投资到美国股市,即有4.7万亿美元个人养老金投资于股票市场。从1980年该账户建立,美国企业得以把对雇员的养老责任部分转给市场,美国人的确从市场得到了优厚的回报——1980到2000年的20年间,股票上涨了近10倍。可进入21世纪,整体上美国股票价格几乎停滞,这也就不难理解为什么数百万401K养老金投资者面临着亏损。据美国国会预算局预计,目前这场金融危机已经使美国人的退休金账户缩水2万多亿美元。而即使在没有出现缩水前,美国人存的钱也不够维持10年前退休者的生活水准。

动荡的市场和财富缩水面前,在职人员和退休人员面临残酷的选择。是偿还抵押贷款还是继续参加401K计划?是购买生活品还是把一天天缩水的钱攒起来?统计显示,45岁以上的在职者中有13%的人在支取退休金,用以支付日常开支。在过去的这一年里,20%的人已经不再往各类退休金账户中增加存款,因为从他们自己的角度来看,他们不愿把钱白白送掉。

资本市场的动荡甚至动摇了美国退休制度的基础。社会保障署10月16日宣布,自明年起,退休人员的退休金将增加5.8%,平均63美元。这是25年来的最大涨幅。近30年来,政府试图用高收益吸引退休者自我养老,却在大多数人参与其中后,不得不面对收益骤减的现实。

中产阶级的磨难

大众遭遇到的麻烦显然不限于养老金危机。在纽约,3万多个金融相关职位被裁撤,而在这个城市,每一个金融职位后面又有3个其他职位与之关联。上世纪30年代的世界性经济大萧条,失业率曾经达到了25%,美国今年8月和9月的失业率都维持在6.1%,算得上是劳资大众的福音,但在局部地区,尤其高收入的金融业,失业更为普遍。随着金融危机深入,并向实体经济蔓延,裁员的企业明显增加,涉及的行业也越来越广泛,包含默克药厂、雅虎、奇异电器、全录、高盛、惠尔浦、美国银行、美国铝业、可口可乐、三大汽车公司,以及所有的航空公司,几乎没有一个行业缺席,裁员的均是美国的明星企业。美国预定在总统大选3天后的11月7日公布10月就业报告,很多经济学家预期裁撤的职位多达20万个,失业率也将从当前的6.1%明显攀升。美国自1980年初期的严重衰退以来,就不曾有过如此高的失业率。更大的范围,国际劳工组织甚至发出警告称,到2009年底,这场全球性的金融危机有可能使世界失业人口猛增2000万人。

美国中产阶级的生活,除了收入,还建立在信用透支上,现在却面临职业不稳、收入降低和信贷紧缩的三重打击。加之物价上涨,生活水准一落千尺。一个趋势是,由于交通费增加,搬离城区的人口开始大量回流。

金融危机使中产阶级面临的问题集中爆发,但追根溯源,占美国人口绝大多数的中产阶级的麻烦却由来已久。自2000到2006年间,美国的劳动生产率增长了48%,财富500家大企业的利润达到了40年来的最高水平,美国人的平均工资却只上涨了1%。工资中位数甚至有所下降,下降到2000年前的水平,意味着高工资的人挣得更多,低工资的人数却在增加。通货膨胀调整后2006年的工资中位数甚至没有1977年高,1977年是51223美元,2006年是50700美元。从中不难推断,收入的增量都流向了最富有的人群——1%的人口拥有的财产和90%的人口旗鼓相当。而过去30年中,居住、教育和医疗上的花费上涨了不止3倍,

一系列统计数字证明了很久以来,这个国家的贫富差距便处于加速扩大中。上世纪70年代以来流行的新自由主义经济政策,不仅造就了金融业现在的危机,更扩大了社会的不平等,进而动摇了经济社会的基础。所谓新自由主义,是一套以复兴传统自由主义理想、减少政府对经济社会的干预为主要经济政策目标的思潮。美国新自由主义经济政策开始于上世纪80年代初期,其背景是上世纪70年代的经济滞胀危机,内容主要包括:减少政府金融、劳动力等市场的干预,打击工会,推行促进消费,以高消费带动高增长的经济政策等。

里根上台以来,取消管制、鼓励竞争、引导超前消费的政策越来越极端,起初还有进步意义的政策,最终导致了经济社会的基础动摇。以储蓄率为例,自上世纪80年代初以来,美国社会的储蓄率不断下降。上世纪70年代最高,国民储蓄率的平均水平为10.3%,上世纪80年代降至7.6%,1990年降为5.5%,2005、2006年居然为负数,2007年为0.5%。没有真实收入的支撑,许多家庭的高生活水准建立在借贷上,建立在房地产价格上升和收入持续增长的幻觉上。

新自由主义经济政策一大重点是打击工会,进而摧毁保障工人获得合理分配的集体制衡机制。由于工会力量的衰落,劳动者收入必然得不到增加,美国普通民众的高消费必然进入了寅吃卯粮的死胡同。■ 养老金金融风暴金融股票中产阶级