醉红的悬念

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

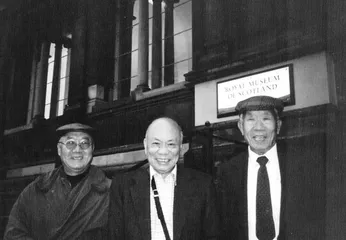

( 左至右:李经泽、胡世昌和李汝宽

)

( 左至右:李经泽、胡世昌和李汝宽

)

1976年,一件极为少见的明永乐·乾隆御题诗剔红双凤莲花盏托,出现在伦敦拍卖会上。这件盏托带永乐款,又书有乾隆1781年所作的御题诗,极为罕见。它曾是英国大维德爵士(Sir Percival David)收藏中最知名的珍品,曾在1935年伦敦皇家艺术学院举办的国际中国艺术品展览会上亮相。这个展览是中国艺术品在世界上最重要的展览之一。

剔红是我国古代漆器雕刻中的一个品种,又名“雕红漆”或“红雕漆”。此技法成熟于宋元时期,发展于明清两代。明黄成《髹饰录·坤集·雕镂第十·剔红》中写道:“剔红,即雕红漆也。……宋元之制,藏锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。”其法常以木灰、金属为胎,在胎骨上层层髹红漆,少则八九十层,多达一二百层,至相当的厚度,待半干时描上画稿,然后再雕刻花纹。

明朝是雕漆史上的黄金时代,明代皇帝御用漆器作坊——果园厂,汇集了全国各地众多精工巧匠。果园厂御用漆器作坊的建立,使得当时全国的漆艺中心从南方转到北方,从而将雕漆艺术推向了登峰造极的地步。永乐帝不仅好瓷器也好漆器,这使得漆器像瓷器一样也成了当时皇室重点发展的项目。在果园厂的漆器生产中,尤以剔红数量最多,也最精致。

拍卖剔红双凤莲花盏托的那一年正是世界石油危机的顶峰时期,但它带给大家的吸引程度似乎远远超过了石油危机带来的坏心情。冲着这件盏托,当时几乎世界上所有的大收藏家和古董商悉数到场,拍卖异常激烈。最终被一位名叫李经泽的中国人买走,他击败了与他一直叫价到最后的伦敦最重要的古董商罗格·布鲁耶特(Roger Bluett)。

李经泽能买走这件人人“垂涎”的剔红双凤莲花盏托,说来是有渊源的。李经泽的父亲李汝宽1908年出生于山东招远,15岁那年只身一人到北京闯荡,在前门大街的挂货铺当了学徒。李汝宽好钻研古旧地毯、青花瓷器和漆器文物,10多年下来,不仅成了行家也有了属于自己的古玩铺子。1931年,李经泽出生。不过那几年正是李汝宽生意最忙的时候,全部精力都放在店铺的生意上。每年只有到农历新年的时候,才能返回山东老家与家人团聚。李经泽懂事后,李汝宽将他接到北京。就像当时每一个从业者一样,李经泽也经历了一段在其他古董店当学徒的生活,方才回来帮助父亲经营自家业务。此后,他进入北京大学进修,这在当时对一个古董商来说,颇为少见。

(

明永乐·乾隆御题诗剔红双凤莲花盏托 )

(

明永乐·乾隆御题诗剔红双凤莲花盏托 )

第二次世界大战爆发前,欧洲、美国、日本的古董商、博物馆馆长和政府代表聚集在北京城。李经泽意外地遇见了来中国购买艺术品的大维德爵士。尽管两人年龄悬殊,但是他们却发现了彼此之间许多的共同点,成了忘年交。此后由于战乱,李家父子放弃了在北京的经营活动,迁往香港,在那里李经泽又幸运地遇见了他一生的挚友和影响他以后漆器收藏的学者胡世昌。

50年代末期,日本经济开始复苏,再次兴起对中国艺术品需求的热潮,于是李家父子决定迁往日本。此时恰巧碰到在日本旅游的大维德爵士,通过他介绍,李经泽结识了阿尔弗雷德·克拉克夫妇以及其他东方陶瓷学会会员,通过与他们交往,他不仅获得了许多珍贵的艺术品,并最终为他在日本的经营开启了方便之门。当时可以说是一个中国艺术品收藏的黄金时期,李家与日本许多收藏家和博物馆保持着长期良好的关系,其中最著名的则为松冈(Matsuoka)、安宅(Ataka)、出光(Idemitsu)这3家当时最重要的中国艺术品收藏机构。

( 明洪武·剔红瑶池

祝寿图菱花 )

( 明洪武·剔红瑶池

祝寿图菱花 )

为了继承父亲的事业,同时也为证明自己的眼力与学识,李经泽从70年代开始了自己的中国漆器收藏,他发现日本是收藏漆器上品的最佳地点,因为那里不仅具备详尽的文献资料,而且漆器本身保存状态也非常稳定,通常会被放置在特制的包装盒内。

日本自室町、江户时期(相当于中国的元末明初时期)至今都盛行茶道。在他们崇尚的茶道用具中,包含有相当多的宋、元、明时期的漆制盖盒、香盒、香盘和茶碗的盏托以及其他摆设器。

( 明洪武·剔红瑶池

祝寿图菱花 )

( 明洪武·剔红瑶池

祝寿图菱花 )

名古屋的德川美术馆里收藏有相当多的江户时期幕府将军德川家族所拥有的中国漆器。从其收藏的明成祖的一幅诏书中,可以看到日本对中国漆器的喜爱程度。其内容是:明成祖永乐皇帝永乐五年(1407)五月二十六日为了表彰日本将军足利义满镇压骚扰中国边境的倭寇有功而赏赐他的诏书。其赐物有“花银一千两计四十锭,锦缎十匹……”其中包括“剔红尺盘二十个,剔红香盒三十个……”日本人在当时把中国的剔红叫做堆朱。

翌年的1408年(日本的宽永十五年)3月,日本的小松天皇下访足利将军,在足利义满京都的宅邸内陈设了各类来自永乐皇帝的赐品,其中就有中国漆器,剔红的大盘、香盒以及漆制的天目碗托等。天皇见到这些器物后恋恋不舍,于是足利义满便将其中的一部分献给了天皇。自此在日本将军、皇族、僧侣以及商人之间更加崇尚使用中国漆器。之后明代中国漆器大量流入日本。由于日本的气候温润,加之精心保养,使得中国的漆器至今保存良好。借助这一得天独厚的条件,李经泽在日本收藏了不少漆器中的精品。

就连亚瑟·赛克勒(Arthur Sack-ler)也曾写信给李经泽,表达了对他所收藏的中国漆器有浓厚兴趣,希望能购买一些的愿望(其中大部分藏品著录于1972年纽约出版之《Oriental Lacquer Art》一书中)。亚瑟·赛克勒是美国知名医药学家、慈善事业家和艺术品收藏家。最初的收藏是美国艺术家的绘画,之后开始收藏前文艺复兴和文艺复兴早期的绘画,以及法国印象主义和后印象主义的作品。对于中国艺术品的收藏缘自1950年,当时赛克勒在朋友家看到一张中国明代的小桌,此后一发不可收拾,开始收藏并深入去了解中国艺术品,并成为国际最知名的中国艺术品收藏家。在与李经泽的多次交流后,达成购买协议。现今这批中国漆器仍存放于美国华盛顿特区的亚瑟·赛克勒美术馆(the Arthur Sackler Gallery)之中展出。

关于那只明永乐·乾隆御题诗剔红双凤莲花盏托,故事并没有完。古董商罗格·布鲁耶特(Roger Bluett)的客人为没有买到这只盏托而后悔,当晚布鲁耶特即试着去接洽李经泽,想劝说他转让此件拍品。稍后不久,李经泽的另一位密友谢尔曼·李(Sherman Lee)又和他通电话,问是否可以重新考虑一下转让之事,价格好商量。因为这位客户是美国亿万富豪、艺术品收藏家纳尔森·洛克菲勒(Nelson Rockefeller)。

迷人的盏托最终没有出售给纳尔森·洛克菲勒,32年来一直被李经泽所珍藏。今年为了给老父亲祝贺百岁寿诞,李经泽将这只盏托以及其他33件宋、元、明、清以来的漆器珍藏交给香港佳士得拍卖。拍卖公司给它的估价在3000万港元,据说可能会创出中国漆器拍卖的世界纪录。

一位是走过一个世纪的老人,一位是已到古稀之年的儿子,价格的高与低对他们来说似乎只是数字的变化,倒是那一生走来的“情”字,却更显珍贵。

曾经有位外国朋友说,你们中国漆器里,剔红那种红色,英文没有办法找到一个准确的字,不是樱桃不是苹果不是西红柿的红,中文好像也说不准确,又像红枣又像红杏又像过年写春联的红纸,真是有种让人捉摸不透的感觉。也许都不像,不如借个词牌唤她《醉红妆》。■ 醉红漆器悬念艺术品