天龙山石窟佛像

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 北齐天龙山十号石窟砂岩佛头像 )

1960年,一尊来自中国山西太原天龙山10号窟的佛头,被德裔美国籍的织品巨子,也是著名收藏家的沃尔特·巴雷斯(Walter Bareiss)收藏。

天龙山石窟位于山西省太原市西南40公里处的天龙山,建造于1400年前的南北朝东魏时期,以后经历了北齐、隋、唐、五代,到了唐代达到顶峰。天龙山分东西两峰,山腰处开凿有25处石窟,其中东峰12窟、西峰13窟,共有石佛造像500余尊,浮雕、藻井、画像1144幅。

沃尔特·巴雷斯收藏的这尊佛头是北齐时期开凿的,位于天龙山第10窟内。佛头高38厘米,呈椭圆形,肉髻面积几乎占头顶4/5,整头满覆螺发;面部饱满,柳叶形长眉与秀气鼻子相接,下为闭合的丰唇小嘴,下颌突出,厚实双耳具垂坠耳垂,表情平静安详。

沃尔特·巴雷斯,1919年出生于德国图宾根。他一生都热衷于艺术品收藏,13岁就在苏黎世购买下了一幅毕加索的版画,这也是他的第一件藏品。沃尔特的收藏范围广泛,涵盖近现代与当代版画与素描、非洲艺术、亚洲古代艺术,曾短暂担任过纽约当代艺术博物馆馆长。其收藏的非洲艺术品,长期借予阿拉巴马州伯明翰艺术博物馆展出,古希腊陶瓷则由盖堤美术馆购藏,艺术书籍则入藏俄亥俄州托莱多(Toledo)艺术博物馆,而20世纪美国、欧洲与德国当代绘画则散布在世界各地的博物馆中。唯独这尊购于上世纪60年代的佛头则陈设于家中客厅的条案桌上。

天龙山石窟在明朝的时候逐渐被冷落,清朝晚期除了附近寺庙的僧人和居民外,曾经辉煌的石窟群已经不为外人所知。那这么一尊佛头又是如何散落出去,成为他人的重要收藏品?

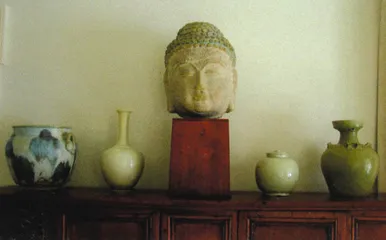

( 佛头陈设在沃尔特·巴雷斯位于康涅狄格的家中 )

( 佛头陈设在沃尔特·巴雷斯位于康涅狄格的家中 )

1918年,有一批日本人来到天龙山进行学术考察,带队的是东京大学东洋建筑史的权威关野贞。来中国之前,关野贞对天龙山石窟虽有一些了解,但他并不知道天龙山石窟的具体位置,后来查阅了中国地方志,有关天龙山石窟的记载后,才确定了石窟的具体位置。当关野贞看到天龙山的佛像后,曾感叹它们是世界上“独一无二”的艺术品。

关野贞一行人,首先对石窟进行逐个探查。两座东魏窟和三座北齐窟都是方形窟室,三壁三龛的形制,东魏尊像组皆三尊像,为正壁释迦、左壁弥勒、右壁阿弥陀的三世佛。西魏改为五尊像,倚坐的弥勒佛改为交脚坐的弥勒菩萨。东魏像清瘦,造像手法朴实、简洁,乃“秀骨清像”的风格。北齐像减了动感,重在形体结构的雕造,雕塑语言臻于完美。同时,还可以看到龛形和窟形上对于建筑结构的关注,相当精确地再现当时木构建筑的原貌,是北齐遗留的唯一建筑实例……

( 1971年沃尔特·巴雷斯与毕加索的合影

)

( 1971年沃尔特·巴雷斯与毕加索的合影

)

石窟艺术是佛教的重要遗迹,源于古代印度,大多开凿于悬崖峭壁,是早期佛教建筑的一种形式。中国从南北朝开始,佛教的不断传入,逐渐形成了中国佛教石窟艺术。天龙山石窟以雕像的造型特色,成为中国佛教造像的经典,被誉为天龙山式样。

可以想象当年的天龙山石窟对于那些日本人来说是何等震撼。1921年,关野贞将他的调查报告在日本的《国华》杂志上发表,随后日本及其他一些国家的学者也纷至沓来,对中国天龙山石窟进行多次考察,大量详尽地记录了石窟当时的具体情况。然而,也正是这些考察和有关石窟的大量学术报告及图片的发表,引来了一场石窟劫难。

( 1922年,天龙山十号窟,北齐佛头未被切割前全貌

)

( 1922年,天龙山十号窟,北齐佛头未被切割前全貌

)

1923年,也就是关野贞发表天龙山石窟报告后的两年,一群日本人来到圣寿寺,找到了寺庙僧人净亮和尚,希望净亮和尚能配合他们盗运天龙山石窟文物。天龙山地势特别,尽管有山中小道,但却陡峭崎岖,只有一条修建相对平缓、有石阶的道路方便上下,圣寿寺便建造在这条上下往来石窟群的必经之路上。日本人如果要成批运走这些石雕佛像,没有圣寿寺的配合很难达到目的。

根据后来有关资料记载,日本人先是付给净亮和尚10根金条,但净亮没做任何表态。日本人后又拿出10根金条,净亮只说了一句话,我一个人是搬不动的,于是日本人又拿出1000块大洋。从这一刻开始,净亮就不再是佛门弟子了。

最先切割的是2号窟,北壁龛内一座佛,龛外两座菩萨;东壁龛内一座佛,两座菩萨,龛外两座供养人;南壁两座浮雕罗汉,就连窟顶的浮雕莲花和4个飞天也没有放过……一批批切割下来的佛像、佛头、壁画被立即运到当时的北平,放入到山中商会的仓库。到1924年大部分洞窟的头像几乎被割盗一空,较小洞窟的佛像则被整体盗走,只有9号洞窟的摩崖大佛因为尺寸巨大,难以运输才幸免于难。所有切割的佛像皆是对照关野贞等人发表出来的图片下手的。据统计,不过一年,天龙山流失海外的佛像竟有150多件。山中商会曾经还在海外举办了天龙山佛雕艺术品展览会。

沃尔特·巴雷斯收藏的那尊北齐时期的佛头是在1943年由山中商会纽约分会售出,后转到其他古董商手中,于1960年的时候被沃尔特高价买下收藏。这尊佛头在1922年东京出版的小野玄妙与田中俊逸合著《天龙山石窟》一书中曾有记载,1925年伦敦出版的喜龙仁著的《Chinese Sculpture from the Fifth to Fourteenth Century》也有详细描述。

同样出自天龙山第10窟的佛像,还有东京根津美术馆收藏的另一件菩萨头和沃尔特·巴雷斯收藏的这尊佛头的右手,曾于大阪市立美术馆的“中国佛教石雕(Chinese Buddhist Stone Sculpture:Veneration of the Sublime)”特展中展出;同窟另一菩萨头收藏于哥伦比亚大学,还有一件天王身体由山中商会经手后入亚洲一藏家私人收藏。

2008年9月17日,这尊北齐佛头出现在纽约佳士得“中国古代及宫廷御制精品”专拍中,同场拍卖的还有一批来自龙门石窟、云冈石窟的佛像、佛头及飞天。

“那一场拍卖我和几个朋友都参加了,面对这么多珍贵的石窟佛像,我们真的有一种力不从心的感觉。就拿这尊北齐佛头来说吧,之前估价在20万美元,当时我们还商量把它买回来,没想到最后成交价高达87万美元。整场拍卖下来,东西还是留在了海外。对于这么重要的一批石窟佛像,让人遗憾的是,不管是个人还是博物馆这类的机构,国内是一点儿响动都没有。”一位不愿透露姓名的收藏家说道。

这位藏家的一番感叹,倒让我想到一个故事。至元二年(1536),忽必烈用了重达3.5吨的玉石制作渎山大玉海,最初放置在北海琼岛上的广寒殿(元代的琼岛就是今天的北海公园,当时称之为“万寿山”)。明万历七年(1579),广寒殿倒塌,这个玉瓮就此流散。后来,在西华门的真武庙中发现了它,道人用它腌了咸菜。乾隆十年(1745),乾隆得知了这个玉瓮的下落,花重金将它收回,放置在北海承光殿,为此还专门建造了一个玉瓮亭。■ 文物日本人天龙山石窟佛像文化