“羊毛标志奖”折射中国时装设计微光

作者:于萍(困困)

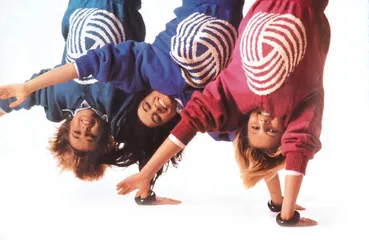

( 邱昊在“羊毛标志奖”中的设计草图 )

2008年7月3日,巴黎,邱昊并没有料到几个月后,这一天会被称作“中国设计师日”。

他正站在东京宫的一面大窗跟前,埃菲尔铁塔正好隔河相望,他努力使自己平静下来。就当做度假吧,他想,最初不也是抱着度假的心态来到了巴黎?他身后有来自7个国家的另外9名时装设计师,他们共同进入了时装设计大赛——“羊毛标志奖”的决赛。邱昊之前从没听说过这个比赛,甚至没有与主办方过多交流过,他第一次,从竞争对手嘴里听说了比赛的几个细节:历史上“羊毛标志奖”的获得者包括卡尔·拉格菲尔德、伊夫·圣·洛朗、唐娜·卡伦、拉尔夫·劳伦、乔治·阿玛尼……本届获胜者将得到价值10万欧元的行业支持。

被某个时尚杂志的编辑推荐,又通过几个朋友的电话,邱昊接到入选通知,他抱着“玩儿”的心态应下来,以最快的速度画出了设计草图。决赛前夕,挑选出的三件样衣也因为制作环节的意外需要推倒重来,邱昊只有一天时间:没空挑选颜色,选取了最原始的白;并不擅长编织羊毛,使用了更易掌控的平针;编织好的毛线片卷曲起来,索性保持它自然的弧度,围成了几件式样简洁的超短筒裙。他并不满意这组作品。竞争对手中,他的3位“同门师兄”——毕业于伦敦圣马丁学院,大都学针织专业(邱昊学的是女装设计),还有一位来自英国的路易丝·戈丁,已是伦敦小有成就的新锐设计师。直到邱昊在巴黎宫看到自己的设计被高高挂起展出时,才稍稍松了口气,它们看上去也不像想象中那么糟糕。

当晚,“羊毛标志奖”主席、法国设计师索尼亚·里基尔宣布邱昊为获胜者:“他运用简约的线条和羊毛的原色,表现出特有的自然和质朴,带着一种平衡的美感。”随后他的设计理念被阐述为“以四川彝族服饰为灵感,用原始线条唤起了柔弱、安全和恒久的舒适。”邱昊立刻被英国《金融时报》称为“中国的拉格菲尔德”。

同一天下午,中国时装设计师马可在巴黎高级定制时装周上发布了颇受瞩目的“无用”系列,邱昊则为这一天划了一个圆满的结束符。日后回想,中国的时尚行业总要忍不住谈论20世纪80年代山本耀司与川久保玲几乎同时被发现的那一天,历史上的这两个节点有着相似的组合形式与意外之喜,两位日本设计师今天的成就又为后继者的未来涂抹了金黄的颜色。没缓过神来品尝这惊喜,也还没来得及反驳那有些过度的阐释,邱昊甚至还有点不能接受这一事实,他的第一反应是疑惑:“选择一位中国设计师,与中国是羊毛消费大国有关吗?”大赛唯一的中国评委、来自中文版《Vouge》的加布瑞勒·汉克沃茜对他说:“所有参赛设计全部匿名展示。其他的作品有些设计过度,或者萦绕着他人的影子,而你的非常独创、原始,没有人曾经见过。”

( 1984年“羊毛标志”在德国的宣传海报 )

( 1984年“羊毛标志”在德国的宣传海报 )

“羊毛标志”诞生于1964年,正是羊毛织品流行的年代,人们编织毛衣,穿含羊毛的运动服和套装,羊毛到处都是。同时也是人造面料诞生的年份,为了与其竞争,国际羊毛局(IWS)就推出了“羊毛标志”。它由当时卓有成就的意大利设计师弗朗西斯科·萨罗戈丽亚设计——就是后来为人熟知的样子,五道毛线圈卷成一个毛团,在当时就有每年2600万美元来推广这一标志。调查数据显示95%的日本人、94%的英国人和85%的德国人一眼便知它意指什么。

“羊毛标志奖”主办方——澳大利亚羊毛发展公司(AWI)的中国代表山姆·加西瑞,颇为骄傲地回忆了“羊毛标志奖”及羊毛织物的闪耀历史:时装设计大赛“羊毛标志奖”为顶尖的针织品创新设计提供平台,是当时世界上最重要的发掘、奖励和展现设计界新人的比赛。卡尔·拉格菲尔德和伊夫·圣·洛朗就是在第一届大赛中领取了时尚设计大奖,21岁的拉格菲尔德是外套组的优胜者,年仅19岁的圣·洛朗赢得了晚装设计奖。可惜山姆话锋一转:“20世纪80年代至90年代初,人造面料大行其道,澳大利亚羊毛的最大出口国苏联也解体了,羊毛也不那么大众,且与时尚越来越远:太粗,没办法贴身穿,看上去像祖母的衣服。国际羊毛局也变成了商业公司,无力维持时装设计比赛,1992年,‘羊毛标志奖’停办。”不论辉煌或坎坷,其实都与澳大利亚羊毛发展公司无关,它成立于2007年,是由澳大利亚政府投资的非盈利组织,靠羊毛农户2%的税收来支持,接手了“羊毛标志”。时隔16年,2008年重新推出时装设计大赛。山姆说,现在羊毛的状况依然很艰难,“快速时尚是当下的流行,它们并不青睐昂贵、耐用的羊毛面料,羊毛进入了小众的奢侈品领域,造价更高,更绿色天然。澳大利亚的美丽诺羊毛也在技术上发生了变化,由原来的每根22微米瘦身为每根19微米,甚至更细,可以贴身穿着,可以洗涤,甚至有的产品遇水后结晶,擦拭后就可变干净”。澳大利亚羊毛发展公司一方面操控“羊毛标志”的使用权,为商户提供技术支持与产品推广,另一方面通过“羊毛标志奖”重塑羊毛与时尚的紧密联系,“选择邱昊这样的年轻新锐设计师使用羊毛材质,向世界展示羊毛可以呈现出人意料的前卫与雅致”。

问起与邱昊同样的疑惑,中国设计师获奖是否与“羊毛标志”的推广策略相关?山姆说:“澳大利亚出口全球98%的羊毛,其中60%进入了中国。可美国是羊毛的第一大消费国,欧洲是羊毛形象最受推崇的地区。这并不意味着‘羊毛标志奖’会偏袒哪个地区的设计师。邱昊获胜除了与他卓越的设计有关,也得益于大赛的规则:并不是‘公开’的,不是任何人都可以报名参加,而采用各国时尚行业推荐制;评选不单单以最后的样衣为标准,还考虑设计草图中对羊毛材质以及构造的理解。邱昊在两方面都独树一帜。”山姆已经来到上海两年,起初也抱有偏见,中国时尚有超强的模仿能力,为全世界提供快速、廉价的产品,可在上海的长乐路、建国路,他偶遇那些独立设计师精品小店,为中国年青一代的独创与力量感到震惊,同时他们的生存状况又很艰难,不仅要对抗资源不足,还要抵挡来自四面八方的偏见,“邱昊获奖也给全球时尚行业和媒体上了一课,中国不仅正在涌现富有才华的年轻设计师,他们还发出了迥异于以往的独特声音”。

获胜的邱昊与澳大利亚羊毛发展公司并不是一锤子买卖,他的设计系列将在巴黎知名的潮流设计店Colette独家限量发售,10万欧元的行业支持将陆续到达他的手中。“我们不会强迫邱昊必须穿着印有‘羊毛标志’的T恤衫接受访问。”山姆这样解释邱昊的“义务”,“我们希望扶持他更好地发展,邱昊或者拉格菲尔德都能较多地使用羊毛材质,那就是‘羊毛标志’推广的成功。得奖后的第一件事,就是让邱昊列一个清单,告诉我们他需要什么。”

邱昊的清单上写着:针织机,缝制机器,电脑,一些面料。

( 邱昊作品“结”系列

)

( 邱昊作品“结”系列

)

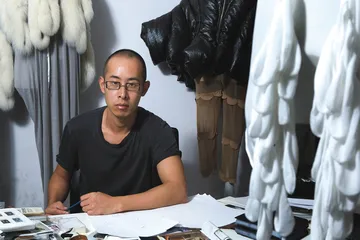

他那间位于上海打浦路的工作室十分隐秘:需在林立的家属楼之间摸索一圈,抵达一间旧工厂办公大楼,水泥台阶的楼梯过道里飘着消毒药水味儿,走廊尽头有中年女职员拎着水壶打开水,爬到四楼,转角墙上贴着白纸打印的“门牌”,上写“Lab/One by One”。那是邱昊与另外三名设计师合作的品牌,他们共用一个工作室。统共100多平方米被隔成了两间,外屋有10台缝纫机和10多名工人,桌子上凌乱地扔着羽毛、珠片、蕾丝、拖拉着毛边的布料;里间邱昊占据一个墙角,两侧挂满已完成的作品,桌子与地上堆满稿纸、铅笔、画册、随手逢制起来的拉链、老CD……还有邱昊以往“结”系列中的一件作品被压在杂碎堆底下。在艺术家的工作室里,注定见不到整洁与美。“打算重新整修,”他带点苦笑,“比赛结束后主办方提议帮我在巴黎做宣传,并策划发布新系列在巴黎时装周期间,我就对他们说,我需要的还不是这种侧重‘展示’的支持,而是基础设施,我甚至连一些必要的缝制设备都没有,工作室里只有两台电脑,其中一个是486,上不了网。”

邱昊学习服装设计受父亲的影响,但不是“正向”的,而是“逆向”。父亲是名室内设计师,他也在苏州大学学室内设计专业,却很快发现那种表现空间太大,不够关注细节,又过多遵从客户的意愿,容易丧失个人情绪。大二时就自己买了台家用缝纫机,做衣服,参加服装大赛,总被学校敲章的老师讽刺:“你又不是学服装设计的,你参加什么服装设计比赛啊?”他又总能获得意想不到的成绩。毕业后邱昊与朋友共同成立品牌“Neither nor”,选择进入百货公司销售。“可是百货公司的人总强行把衣服撤下来,这个不流行,那个太怪。”2003年,他和朋友决定自己独立开店,取名叫“One by One”。2004年,也是报着试试看的心态申请伦敦圣马丁学院,结果被意外录取,读书期间在英国注册品牌“Qiuhao”。问他在圣马丁学到了什么,邱昊说:“学到了把设计衣服当成工作。想好了一个系列,规定出时间表,多长时间完成一件,是有计划、分步骤并风格统一地完成,而不像好多中国设计师,老以为自己是艺术家,心情好了、灵感来了设计一件,可惜心情总是不大好,灵感总也找不着。”

(

时装设计师邱昊

)

(

时装设计师邱昊

)

回国后“Qiuhao”品牌已经推出“结”、“角度”、“伤害”等几个系列,每一系列是连贯的整体,也追求艺术性与情绪表达,但他把服装设计当成白饭,艺术仅仅是其中的调味料。他一度被定位为中国的“新锐设计师”,频繁接受访问,最大的评语是“富有个性”。“我觉得不是个性,任性更恰当一点。”邱昊说,“我不希望很多年轻人产生错觉,去了圣马丁,回来就可以像明星一样,马上就能上杂志。我希望让大家了解还是要靠勤奋,要足够了解自己,要冷静一点儿。中国时尚太浮躁,一个访问中,问我什么时候进入了时尚工业,我说不觉得我已经进入了时尚工业,因为我还是一个小的工作室,我是一个小小的设计师,媒体只是知道了你,拍几张照,做一个访问,这不是时尚工业。一个完整的体系需要健康的职业培训、充足的原料供应、买手制、媒体推动等等共同来完成。”

起步时,邱昊需要少量布料却被供货商拒绝,他们习惯了大批量的订单,不情愿为小设计师“做嫁衣裳”;获得国际比赛奖项后,他所需要的协助与他所积累的名声似乎并不匹配。邱昊说他并不急着去巴黎作秀,那并不难,他希望一旦进入巴黎时装周,就是完整参与其中,逐步持续发展,而不是昙花一现。

( 邱昊在“羊毛标志奖”中的作品

)

( 邱昊在“羊毛标志奖”中的作品

)

在面对国内体系现状的同时,在国际时装周与奖项中亮相;面临着国际品牌与快速时尚的激烈竞争,谈起“商业”时却有所保留;摒弃在西方时装环境中起决定作用的百货公司,而选择独立精品店……这是邱昊与许多中国时装设计师面临的境况与选择。稍微独特一点的是,邱昊有冷静的折衷:不是不要商业,而追求小众的成功;并非不谈艺术,可那只是藏在惯常工作中的一点点禅意。

邱昊拿起手边“伤害”系列中的一件,是件黑色漆皮羽绒背心,有不规则的外形。他说其实是一块完整的边角皮料,正好有两个洞,就顺势缝成背心。同系列中的另一件也是由小的皮草条缝接在一起,邱昊笑着说,再多的皮料也买不起了。衣架上还晃着几件“结”系列,它们有的由短丝袜拼接而成,有的镶嵌着白线手套的手指围成的花。并不怪异或另类,而是美丽,有着简单而独到的伤感。“羊毛标志奖”上的设计的确存在偶然因素,可一贯以来保留材料的自然状态也使那种质朴成为必然。邱昊说话的时候总流露拘谨的神情,话少而内向,有孩子一样闪烁不定的眼神,对一切定位阐释、归纳总结抱有警觉,他有点厌倦接受采访了,害怕自己变成“故事里的人物”,他讨厌被叫做“中国的拉格菲尔德”,他只想做自己,他甚至不愿意阐释设计理念,认为好设计都是说不出来的。如果非逼他说,他就把目光投向别处,很小声地嘟囔:“也许在追求一种痛苦、矛盾或挣扎,追求一种悲观主义情绪。所有美的东西都有淡淡的忧伤,我的作品表达的是一种很个人化的情绪,它们美,但是忧伤的,就像在寒冷的冬天,微笑对着阳光,悲伤但是微笑的、坦然的。”■

(实习记者蒲实对本文亦有帮助) 羊毛微光邱昊