周作人抑郁症

作者:三联生活周刊(文 / 荆研)

读周作人,不仅无聊,还抑郁。无聊在于他的“旁征博引”,一篇小文,也就千把字,他总可以“引文”至五六百字,常常是一大段引文后紧跟着又是另一段引文,他老人家不过在各段引文后稍加点拨,仿佛他的用力就是“一两拨千斤”。

有人说梁实秋先生的有些小品文读来有“应景”嫌疑,这大约因为梁先生的小品文诞生之初便是专栏形式,当然不乏有敷衍的时候。周先生要和他比,则是有过之而无不及了。我觉得周作人先生最擅长的就是“应景之作”。写一篇文章,摞七八本书在书桌上,未及着墨,文章就已完成七八分了。至于他在各文中体现的思想,用两个字形容:中庸。当“中庸”成为人们待人接物的方式,倒是挺柔和的,处处与人为善,人们喜欢与之结交,那是因为生活中没有必要处处摆明立场,显得自己与众不同,但如果文章里也常常是这般,说着谁也不得罪的话,像沙龙里英国绅士刻板的殷勤,便是了无生趣的。周先生老是一副老好人的模样,无可无不可,有时感觉他不那么真诚,仿佛读者都是孩子,没必要说些严肃话。

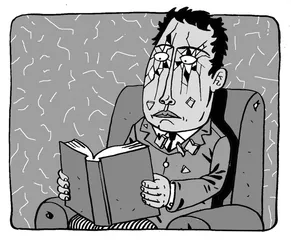

《苦雨斋谈》,“知堂”丛书中的一本,读了一个星期还不及一半。我向来有读一本书便一读到底的习惯,中间不穿插任何其他的阅读,我觉得这样有助于自己对全书获得一个整体的观感。但这习惯在《苦雨斋谈》面前就徘徊了:撂下它不管,心里矛盾,我读书没有半途而废的习惯,何况是“名家”,也总感惴惴,怀疑自己有眼不识泰山;继续吧,那种郁闷消沉真是难以形容。勉强着来读,强迫着来读,我渐渐发现我失去了阅读的耐心,每当拿起书,就仿佛学生时代听父亲的“训话”,心里烦躁不安;后来眼睛开始作怪,先是干涩,继而发红、发胀,后来不涩也不红不胀痛了,又开始发痒,奇痒难忍,恨不得把眼珠子给抠出来,中医说是“湿热外泻”。

要寻一本自己非常满意的书,好比要找一个很谈得来的朋友,总是不那么恰到好处。缘分是勉强不来的,只是口碑和宣传有时是件令人犯难的事。比如说周作人先生,我是循声而去的。他的系列丛书至今稳稳立在书架上,书籍的装帧倒是极雅致的,只是再不敢轻易下手了。钱红丽也说她读周先生没有收获。我想,在书籍面前,我们都是平等的,我们有说不的权利,即使在当头有一只“经典”的紧箍咒罩下来。■ 读书周作人抑郁症文化