明天的国家图书馆

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

( 国家图书馆新馆4层的中央阅读大厅

)

( 国家图书馆新馆4层的中央阅读大厅

)

图书馆的另一种选择

“典型的地标,典型的中国味。国图人怕破坏这种感觉。”主管新馆建设的张玉辉谈起国图老馆充满感情,“从设计到施工,都获了国家级大奖,还被公众评选为上世纪80年代的‘十大建筑’之首。”所以,当张玉辉第一眼看到后来中标的KSP方案时,觉得它完全是老馆的反面——新颖、特别、现代,担心它与周围环境的契合。国家图书馆善本部副馆长张志清在馆内普选时也没有投票给KSP方案,他把两票投给了一个造型夸张的,另一个有园林意趣的。在普遍的复杂情绪中,2003年底最终选型时,作为业主的国家图书馆对KSP方案投下了唯一一张反对票。

在图书馆界和建筑界其他专家的支持下,德国KSP建筑事务所和华东建筑设计院联合体仍然赢得了国图新馆项目。“国家图书馆不是CCTV新大楼。”KSP亚太地区总经理约翰尼斯·雷西对本刊记者说,“二者在城市中所起的作用不同。CCTV新大楼之于北京就像是埃菲尔铁塔之于巴黎,是城市的标志。你下了飞机一看到它,就知道,这里是北京。而国家图书馆则是关于文化、精神的,因此它要更加内敛、安静。”雷西承认:“新馆就是一个简单的四方盒子,而这正是我们想要的。”当他看到这块基地,发现南面是一大片传统造型的老馆,不是一栋建筑而是一组;面对着繁忙、嘈杂的大街,对面是些高矮、大小不一的建筑。所以,设计师们给了新馆不同的方案,面向城市一个清晰单纯的外立面,在嘈杂的街边非常纯粹,非常安静。

雷西说,他很喜欢1931年建成的那座图书馆——现在的国图文津古籍馆,它像一个传统的影像,在旧城中自成一体。早些时候新馆落成时,KSP本想在文津古籍馆院子里办一个小型的庆祝酒会,“因为那里最有味道”,但后来还是选在了自己的作品中举行。在新馆设计之初,如何与相邻的80年代老馆对话也是最大难题。雷西认为,国家图书馆的老馆与新馆相对而立却又是不能分割的整体。新馆像是一件从古代和传统中蜕变而成的艺术品,它虽然高高地飘离在古老和传统之上,却又与它们相生相息,互不排斥。雷西联想到柏林市中心的威廉纪念教堂,“哥特式旧教堂在‘二战’中被炸掉了尖顶,柏林人在它旁边重建了被戏称为‘口红和粉饼’的新钟楼和礼拜堂。现在无论从哪个角度,都只见新旧对比,不可能避开他们单独为旧教堂拍上一张照片。你感觉到历史,但也感觉到新的力量,新的时代。新的重建了老的”。

国图投下反对票的更重要原因是,员工们私下称新馆为“趴趴楼”,作为使用者的他们担心该建筑较矮,而中空设计浪费空间,不利于业务的开展。图书馆建筑研究专家、南京大学建筑学院教授鲍家声对记者指出,现在新建图书馆有两大误区,“好看不好用”,“盖得起用不起”,合理设计空间功能是最重要的。

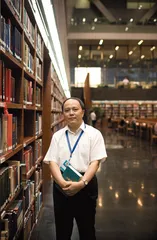

( 负责新馆设计的KSP亚太地区总经理约翰尼斯·雷西

)

( 负责新馆设计的KSP亚太地区总经理约翰尼斯·雷西

)

1987年落成的国图一期工程,书库建筑面积6万平方米,设计藏书能力2000万册。而2000年时国图藏书量已达2373万册,到馆读者峰值达1.8万人次,超过原设计能力3倍。因此各界一直呼吁建设国图二期工程,同时建设适应数字时代的数字图书馆。2003年国务院正式批准这一工程,总投资12.23亿元。

张玉辉不断和总务处负责人争论新馆空间的利用,他们在2000年为建新馆打报告时的设计年限是30年——“按每年书籍平均增加60万册,新馆设计库存量是1800万册,可用30年。”而总务处的负责人要扣除已经过去的8年,再加上每年书籍增加的趋势,他很为新馆的空间利用率着急,“我来算的话,新馆只能用18年”。

( 国家图书馆副馆长张玉辉

)

( 国家图书馆副馆长张玉辉

)

但KSP方案也正因为这一大开间设计而中标。评委之一的上海图书馆吴建中馆长极力推崇它,认为这个设计反映了未来图书馆发展的新趋势,得到了有投票权的7名建筑学家的响应。

“很多分隔的房间,没有窗子,缺少光线。人们习惯了待在盒子里,一张办公桌,很多书架。”雷西曾多次走进相邻的国图老馆,他觉得待在里面有些紧张。现在KSP提供了另一种图书馆的空间方案,开放的,流动的,光线充足的。据雷西了解,馆员们喜欢这些空间,只是最初觉得困惑,“我们习惯了在分隔的空间里工作了,这是我的办公桌,那是我的书架。现在各空间打通了,我该如何工作呢?”

( 国家图书馆副馆长陈力

)

( 国家图书馆副馆长陈力

)

国图人渐渐在使用中体会这一代表未来图书馆理念的设计的好处。张玉辉说,“代价或许是储藏、阅览空间和高能耗,但读者获得了更好的视觉和环境”。

国家图书馆≠公共图书馆?

( 国家图书馆古籍馆副馆长张志清 )

( 国家图书馆古籍馆副馆长张志清 )

对于严谨对称布局、民族风格的国家图书馆老馆,面向中关村大街的东门毫无疑问是地理和心理意义上的正门。但若干年来,公众一直要绕行建筑群至南门,东门仅作为典礼专用的仪式性通道。部分原因如国图人所说,因为东门台阶太密容易摔倒,古籍存放不够安全,或者因为读者服务相关设施都在南门附近。如今,记者注意到东门旁边正在修建新的存包处等服务设施,据说年底东门就将对公众开放了。这或许可以作为国家图书馆转变的一个注脚。

1975年,由周恩来总理主持,批准了北京图书馆扩建方案,做出“原始保留不动,在城外找一个地方,一劳永逸地解决问题”的决定。这就是紫竹院附近的10公顷土地。周恩来高瞻远瞩地提出,要为图书馆在下世纪的发展留出空间,决定一期占地7公顷,预留3公顷作为二期用地。

作为新时代镜像的二期(新馆)承袭了作为国家图书馆的庄重和威仪。KSP合伙人约尔根·恩格尔认为,北京虽然有多元化的建筑风格,但却追求一种简约、宁静的基调。因此,建筑师从北京公共建筑的经典构型中获得了创作灵感——基座上的大型台阶拾级而上,再加上宏伟的柱形结构和屋顶。

沿老馆向北,穿越草坪就是现代主义形态的新馆。高27米的建筑底部是一个坚实的基座,远远看去像是码放整齐的书本或书页。雷西说,它代表着中华文明的深厚基石,用于珍藏历史经典作品,首当其冲就是国宝级的“四库全书”。若读者从建筑内部向外看,这些“书页”又变成了采光良好的条形窗,中间的玻璃结构由3对带状脚座支撑,象征着现在。在此上漂浮着的是标志着未来的、像一块巨大的计算机硬盘的屋顶。

建一座新国家图书馆可以做什么?国家图书馆副馆长陈力对记者说,国图老馆还是传统图书馆,作为“国家总书库”,在文献收藏与读者服务的权衡中,选择文献收藏作为首要职能。而新馆则倾向于“大众阅读”。陈力说,“这一次,国家图书馆开始认真考虑,什么样的图书馆读者使用起来是最好的?”

建筑的巨型基座直接通向街道,宏伟的阶梯甚至可以供人们休息。顺着这些台阶,人们可以直接来到二层的大厅,隔着玻璃可以看到震撼人心的一幕:图书馆的中心内环是一个巨大的中央大厅,从地下一层到地上三层均是阅览室,身处其中的人们仿佛置身于一个开放式的庭院。玻璃屋顶让明亮的日光照进来,从环绕式的廊台上往下望,可以看到这座建筑的最底部。

中央大厅设有很多暖色调的木制读者座位,从这些座位往下望,像在剧院看向舞台,看到底下两层楼高的玻璃厅,这里就是“四库全书”的所在——它们整齐有序地摆放在很多巨型原木书架上,大量宝贵的手抄本则存放在长度一致的长形木盒内。中央大厅在灯光的映照下熠熠生辉,营造出那种只有在科幻电影中才能体会到的现代感,与古老的书籍形成一种鲜明的视觉冲突。约尔根·恩格尔说:“人们工作在当下,同时还能看到历史(四库全书),而未来(数字图书馆)就悬浮在上方。”

“回字形大空间给了读者开放式体验,但对图书馆来说,致命的问题是,噪音如何控制?”陈力说,这是破坏图书馆环境的最大杀手,在没有分隔的大空间里更是如此,“手机响了怎么办?吵架了怎么办?”

常规文献环绕成回字形外环的风景,内环的一层放置了大型丛书。陈力说,这些书一般会放入书库,属于重要但很少使用的。二层是工具书,因为一般人不会自己买。在传统图书馆中,工具书也是最受欢迎和重视的,它体现了一个图书馆的文献、学术水平和高水平的信息服务。“这些书都是参考性质的,人们不会久留,这也符合噪音和人流控制的初衷。”三层属经典文献和艺术设计文献区,比如想找莫扎特的《魔笛》,可以看相关的书,听CD,观赏歌剧VCD。

开敞的新馆中央大厅让人想起老馆的场景:不论是阅览室还是外借处,楼上楼下到处人满为患。资料显示,按设计每天可接待6000人次的国图老馆,实际上日均接待读者已达1.2万人次,大大超出了可承受范围。

超员带来的一大问题是图书馆的运行成本。陈力说,国家过去对国图的行政投入是每年4000万到5000万元,但实际开支1亿多元,缺口怎么补?这就要自己去筹措,从读者口袋里掏,比如存包收5毛,复印每页5毛,这也是国家图书馆与公共图书馆的矛盾之一。近年来财政加大了投入,国家图书馆逐步实现了对公众的免费服务。

曾任国家图书馆党委书记、常务副馆长,现文化部副部长周和平曾披露,中国平均45.9万人拥有一所公共图书馆、一年购书经费人均不足0.3元,这与每1.5公里半径内设置一所公共图书馆、平均2万人左右拥有一所公共图书馆的国际标准相比,相去甚远。正是由于我国目前公共图书馆的现状,使得国家图书馆不得不承担一部分公共图书馆的职能。

“但国家图书馆并不是公共图书馆。”陈力说,国家图书馆有几种类型,国会图书馆,为国家政府立法决策提供大量资料;“国家总书库”,为重点教学、科研生产服务,比如国图的目标是“全球最大的中文文献收藏基地,全国最大的外文文献收藏基地”;此外,它还要成为“图书馆的图书馆”,为全国图书馆起到示范作用。在“国家”属性之外,它才是公共图书馆,向社会公众提供服务。

“如果把国家图书馆完全办成公共图书馆,对一个国家来讲是悲哀的。”陈力认为,正因为我国的图书馆资源缺乏,优质资源才要有效配置。同样看一本书,国家图书馆的运行成本高很多。“比如法国国家图书馆,只提供其他图书馆没有的文献资源借阅服务。”

Google来了,图书馆怎么办?

作为主管业务的副馆长,陈力在国图老馆每天都会接到读者投诉,意见多种多样。比如“综合阅览室空气质量太差”,陈力无奈,那里原来是目录厅,通风考虑只要满足基本要求就行了,后来查目功能电子化,阅览需求增加,才改为阅览厅。以至于每年的空气检测时,都把那里的窗子打开。还有人反映“笔记本找不到电源插头”,“为何不让用呢?上世纪80年代设计时还是铝芯线,英式插头,一插笔记本就要断电了”。

更广为诟病的是国图借阅的“门槛”。比如老馆要外借中文书或外文书,要求具备“中级及以上技术职称、处级及以上行政职务、研究生及以上学历的中国公民”。而据统计,在到馆阅览的读者中,本科及以下学历的大中专在校生占51%,普通市民占22%,而国家图书馆原本设定的主要服务对象——党政机关公务员和研究型读者仅占27%。

陈力认为,这些是传统图书馆的一些遗留问题。与国家图书馆二期工程合并立项的是“国家数字图书馆工程”,“数字化”缓和了“藏”与“用”、书与人的矛盾,也缓和了公共性的问题。

自2002年开始,统计数字发生了有趣的变化,到国家图书馆的人开始逐年减少。“这是网络的分流。”陈力说。同时,现在国家图书馆面积又由17万平方米增加到25万平方米,每日可增加8000人到馆,增设2900个读者座位,由此对读者身份限定也取消了。“一是公平问题,另外数字时代已经自动做了分流,一般性查询不会来图书馆了,来的是需要针对性服务的人。”

数字化一方面给图书馆缓解了压力,另一方面也对传统图书馆提出了新的挑战。“Google来了,图书馆怎么办?Google会架空图书馆吗?图书馆界曾感到恐慌,甚至有人认为Google已不仅是一种检索工具,它正成为越来越多的网民认同的宗教,一个有可能垄断信息并支配信息进而选择性提供信息的精神独裁者。”陈力认为,图书馆员所做的,不是Google按网络链接提供的排序,而是从专业角度来分析网页及其他类型文献内容的学科价值,因此,Google完全不能取代传统图书馆对文献信息的评价和筛选功能。此外,Google是一种网络检索工具,对于非网络文献,它就显得无能为力了,或者说,必须要经过图书馆员或其他途径对非网络文献如传统的纸本文献进行整理后才能被检索。“感到恐慌的图书馆员或许忘了,图书馆最不能被其他任何机构所取代的东西是它的公益性,是图书馆所扮演的社会角色。这也是新馆转型的驱动力。”

读者凭一张二代身份证或读者卡就可以进入新馆。办证处设置了“现代技术体验区”,读者可在大屏幕前靠手势感应参观新馆,或者感应翻阅多媒体资源。无线网络覆盖整个馆区,每个座位旁都有电源接口,读者可在馆内获得最新网络资讯,“下载速度达千兆,出口则达万兆”。新馆为读者准备了80部手持电子书阅读器,借此,读者可通过馆内电子图书资源平台下载阅读约19万种、38万册电子图书。在图书馆常规工作时间,读者可以选择自助借还图书,全天24小时自助还书。陈力介绍,国图目前正在和歌华公司联系,近期有望在北京地区有线电视广播网开通专门的国图频道,观众通过家里的电视就能收看到国图举办的各种讲座和展览。如何找到想看的书是以前最令人头疼的,有些是被别人借阅了,有些是放错了。新馆中,无论读者身处何地,通过“智能架位系统”,都能精确地得知所查图书在哪个阅览室、哪个书架、哪个位置上。一旦放错了,也可按系统设置寻回。

以往,图书馆资源是按不同介质分置的,比如,纸质图书和电子读物分属不同的阅览室。而在国图新馆,在同一阅览区域,读者可以同时翻阅纸质图书,利用电脑查阅数字化资源、收听收看音像资料。“其背后所体现的,是从‘以资源为中心’向‘以读者为中心’的观念转变。”

“这样做,不是因为我们有钱,而是基于我们对未来的思考。”陈力说,“在数字化、网络化的时代,如果固守原有的形态,图书馆将被社会进步所淘汰。我们要将高科技引入图书馆这个传统、古老的信息服务行业中。”

图书馆、博物馆、展览馆?

古籍馆办公室仍在国图老馆的地下一层。与新馆相对照,这里更显出上世纪80年代的风貌。张志清和一堆书、一屋人挤在一起,他带记者来到相对安静的会议室。会议室对面是一间神秘的黑色玻璃大厅,张志清说,这就是这次搬迁之前文津阁《四库全书》的放置处。

文津阁本“四库全书”已经历经6次搬迁。老馆之前,它放置在文津街的“国立北平图书馆”,“文津街”也因此得名。但那里漏雨,如今仔细看书架下端,还有被水泡过的痕迹。1987年国图一期开馆,“四库全书”本计划搬入其中的地库,不料施工没交代好,要抬书架进去的时候,发现怎么也挤不进房间门了。“除非拆架,但这是乾隆年间的文物,谁敢动?”张志清说。不得已放在了这间原本的阅览室里,用黑色玻璃遮光。北京大气污染,长年放置下书页长了黄斑。书架与书架间距很小,人要侧身进入,很难想象一旦着火怎么办。书架与灯之间只有10厘米,这也是不符合古籍存放要求的。

新馆一建,“四库全书”才算有了安身之处,恒温恒湿的环境,“筋骨也松开了”。记者有幸进入参观,因为是文物,钥匙分在张志清和另一个馆员手中,两道门被郑重其事地打开。这套“四库全书”与现存的另两套不同的是,这是唯一一套原架、原函、原书都完好的。书架是楠木的,仍然厚重结实,而且设置了现在很难见到的通风格。架子上的书函上标识着书的类别、内容,36304册书决不能错乱。张志清说,“读者只要在阅览大厅,就能透过玻璃看到这一‘镇馆之宝’,一下子就能感觉到历史的厚重。这一套书就显出国图和一般的公共图书馆的不同来”。

国图版本目录学者李致忠曾为“四库全书”的乔迁撰文曰“六次搬迁冀永存”,张志清却希望它还能有另一个永存地,“我还想象着它能回到文津街古籍馆,在那里仿承德避暑山庄文津阁建一个恒温恒湿的藏书楼,让它面对着北海,古籍与环境融为一体”。

张志清认为,未来的国家图书馆有两大方向,一是尽可能多做面向读者的综合阅览室,尽可能向人开放;二是需要更大容量的异地永久性书库。比如说,有的丛书7年中只借出过3次,尽量把这样的“保存本”移出去。国家图书馆现任馆长詹福瑞曾半开玩笑说,“西边这么多防空洞,为什么不拨一个给国图做书库?”

对于张志清来说,面临更多的保存难题。比如书的脱酸,国外的图书馆只有看到“无酸纸”标识,才会购买此书,而国内的印刷厂、出版业还普遍没有这一认识,一般的书籍都是酸性纸张,这不会影响现在的阅读,但会把压力转加给图书馆。“一本无酸纸制造的书,不需任何成本就可多保存200年,而一本书的脱酸成本大约100块钱。”现在古籍馆的很多几十年前的报纸已经处于“遗体保存状态”,“已经脆了,不敢动”。

2002年以来到国图来的人逐年减少,张志清认为,未来图书馆将不仅是图书馆,也是博物馆、档案馆、展览馆,研究和传播功将日趋分化。他举了大连图书馆的例子,“大连的文化就那么薄,但大连图书馆的白云书院已经成了那里最有名的文化机构,门庭若市。市政府连续3年的春节团拜都转移到那里。因为白云书院不仅是一个图书馆了,它还是一个传统文化教育基地,教古琴、读琴书、学论语、写帖子”。

在举办了几次珍贵书籍、图档展之后,国家图书馆也尝到了“开门”的甜头。张志清说,他未来想在这里做一个“中国古籍博物馆”,而这也只有国图能做。“其实国图的宋元善本一点不比故宫差,只是没有故宫的氛围。我们的珍贵古籍展一个月只来了2万多人参观,而首都博物馆开馆时办的大英博物馆展吸引了那么多人,其实来的都是二级文物,珍贵程度没法比。但目前书籍的受众面太小。”■

一个人的 国图史

1987年9月,张志清来到国家图书馆报到,当时这里还叫北京图书馆。那是个不寻常的年份,紫竹院旁的新馆刚建成,所有人都在忙着搬家,从柏林寺的第二阅览室搬到文津街馆,再从文津街搬到紫竹院。为了这次历史上规模最大的扩张,图书馆停止开放半年。

上世纪80年代末正是“下海”大潮,张志清毕业时的那一届北大中文系古典文献专业30多人,只有5人选择从事与古籍有关的职业。上学时老师就对他们说,古籍正是青黄不接的时期,老先生大都在“文革”中“凋谢”了,恐怕今后这一行是“小众中的小众”。但张志清觉得自己不爱说话,喜欢与古籍打交道。文化主要是依靠典籍来传播的,中国是唯一5000年文化未曾中断的文明古国,15世纪前所创造的典籍比其他所有国家都多。带着这种骄傲,他被分到国家图书馆普通古籍组。带他的老先生说,5000年文明70%的原本都在这里,国图承载的历史非常厚重。无论时代怎么变,古籍一直占总藏量的10%,现有馆藏2631万册,古籍240万册。

一个人走在图书馆里,张志清觉得书库里的书都不是死的,好像也在静静走动,在上演一部大历史剧。在国图20多年,他觉得遗憾的地方在于,每天80%的时间都被日常事务占据,有定额,每天要编目,书名、著者、版本,只有20%的时间可以接触到书。图书馆员都知道,图书馆工作就是“书皮的学问”,浅尝辄止,博而不专。好的图书馆员都被称为“文献津梁”,真正书皮和内容都在行的就是大家了。

文津街时期还是卡片式分目,什么地方用点、横、撇、冒号,都很有讲究。90年代有了电脑,不用手写和刻蜡版了,但仍要用打印机打印出卡片排进目录中。90年代末卡片目录逐步被机读目录替代,几千万条书目通过网络进行传播,“变化太快了”。

最初古籍馆在文津街,张志清在那里11年,结婚生子。1998年调到国图一期,后任古籍馆副馆长,如今见证了新馆落成。国图的前身是建于清代的京师图书馆,馆舍设在北京广化寺,1917年馆移方家胡同原国子监南学旧址。1928年更名为国立北平图书馆,馆舍迁至中南海居仁堂。1929年与北平北海图书馆合并,仍名国立北平图书馆。1931年文津街馆舍落成,现为国图古籍馆。张志清听说,靠一部分庚子赔款,中华教育文化基金会买下了文津街这块地,据说是原来的“御马圈”,故宫里的人说,原来这里面还有个冷宫。这块基地先是建了北平北海图书馆,后与教育部兴建的国立北平图书馆两馆合并,仍命名为国立北平图书馆,蔡元培还有块碑记在院子里放着呢。这一建筑是丹麦人设计的,建筑面积8000平方米。表面看这是一座典型的中式建筑,庑殿式屋顶上覆绿琉璃瓦,但结构为仿木结构钢筋混凝土结构。图书馆建筑研究专家、南京大学建筑学院教授鲍家声对记者说,这一图书馆是中国最早的近代图书馆。此前,我国的图书馆都是“藏书楼”,只为藏书,不为阅览,以“天一阁”为代表,只有十几个著名学者可以进去。鲍家声说,文津街古籍馆的格局和布置对中国图书馆建筑文化产生了长达半个多世纪的影响。该建筑呈“工”字形布局,阅览、书库、出纳台三位一体。前部地上二层地下一层,为读者使用的阅览室,宽敞宁静,自然通风良好;书库在后部,三层叠架式结构,钢制挂斗书架,坚固耐用;“工字型”中间是借书处,通过数十米长的取书通道连接后部书库。在里面工作了11年的张志清说,这些建材、设备基本上是外国的,只有水泥是国货,出自天津周叔弢家族开办的企业。唐山大地震期间,屋顶水泥脱落,钢筋暴露,在90年代做过较大的维修。现在古籍馆被确立为国际级文物保护单位,牌子上书“北平图书馆旧址”,张志清说,应该加上“国立”二字。

张志清在文津古籍馆的那个年代,这里的100多人组成了一个独立的小世界。偏于一隅,他觉得这里是国图被人遗忘的角落。而现在因为连续举办文津讲坛,古籍馆里又轰轰烈烈了。他怀念里面的阅览桌、台灯、院落,都是中式的,正适合现在的古籍功能。

紫竹院的北京图书馆新馆工程筹建是周恩来总理生前定下的,万里副总理领导了这项中国最大的文化工程建设。一期工程从周总理1975年批示,1987年10月落成开放。这是按照“中国应有一个世界第一流的图书馆”的目标进行建设的。一期建筑面积14万平方米,可容藏书2000万册、各类阅览室40多个、读者座位3000个,可谓规模宏大,建成时居亚洲第一位。馆区内有大片绿地和大面积的内庭院,形成馆在园中的格局。造型具有民族风格,雄伟庄重,突出显示中华悠久历史及国家的气魄。平面为H形严谨对称布局,立面起伏有变化,屋顶用孔雀蓝色琉璃瓦覆盖。

鲍家声说,在“文革”刚刚结束的时候,这么大的文化工程简直像是天方夜谭。他当时还在东南大学建筑系,记得那一段建筑大师杨廷宝先生常在系里画图,这一出自几位建筑大师之手的设计也成为一代登峰造极之作。当时正是从近代图书馆向现代图书馆过渡的时期,国图一期正是代表,它采用了当时比较先进的“三线藏书”,开架、半开架、基本书库结合。无论从建筑外形到功能布局,那一时期都引发了建筑界、图书馆界络绎不绝的参观和仿效。张志清记得,一期从欧洲引进了世界上最先进的传送装置,用气动将书条传输到20层,书在电动书车上传到出纳台,看得他们兴奋极了。外表看起来宏伟漂亮,内部装修也引得全国来学习,楼道里全是沙发,后来因为好多人在这里谈恋爱,不得已撤了。

但老馆用到后来,问题慢慢涌现出来了,最大的问题是阅览区域太分散,读者像走迷宫一样,“G栋在哪儿?”有时候连馆员都不知道。20层的藏书楼太高,等一本基藏书,读者往往要在4楼等半小时。前任馆长任继愈曾借馆里的屈原壁画开玩笑,“‘路漫漫其修远兮,吾将上下而求索……’这不就是在形容我们的读者吗?读者在馆里也要上天入地,不胜其烦啊”。现在的新馆则是一个完全意义上的现代化图书馆,张志清觉得,“书离人更近了”。■

(实习记者徐颢妍对本文亦有贡献) 图书馆博物馆陈力国家图书馆