孟京辉和2008青年戏剧节

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

(

孟京辉

)

(

孟京辉

)

1999年,《恋爱的犀牛》首演,孟京辉和廖一梅每天泡在国家话剧院狭窄的排练场,感叹着:“爱情是多么美好,可惜不堪一击。”2005年,《琥珀》在北京上演,地点是昂贵的保利剧院,无望的爱情有了幸福的结尾,小优说:“爱我吧,我怀孕了。”

2008年,《恋爱的犀牛》再度上演,依然是小剧场,但据说却是“亚洲最大的小剧场”:3600多平方米的建筑面积,380多个座位。最重要的是,这是孟京辉“自己的剧场”。

剧场原本是个破败的电影院,楼下是KTV,孟京辉投入50多万元把它改造成现在的样子。装饰极简,一片漆黑,不开灯便伸手不见五指。

自己白手起家,改造,经营剧场,而不是利用北京现有的剧场,孟京辉的解释是,他不能容忍无限期地等候被安排。

“给剧场打电话,他们都说没地儿了。我说,你们是没地方还是不让我们去啊。”

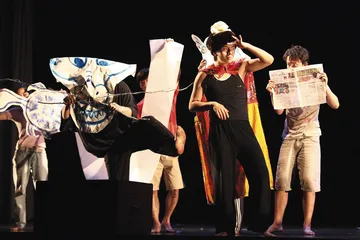

( 2008年青年戏剧节开幕戏《西游记》

)

( 2008年青年戏剧节开幕戏《西游记》

)

“我们说,那行,明年4月能定么?我现在就把钱给你。他们说,定不了。今年定不了,明年也定不了。我将没有地方来上演自己的作品,我无法面对这个事实。”

于是,早在5年前,他就和大学同学开着车,整个北京城转,寻找合适的剧场。现在,孟京辉在这个自己的剧场里觉得很舒服:“从设计到运营都能自己决定,没人指手划脚。想挂画儿就挂,想砌墙就砌,不合适再拆了。”

( 在青年戏剧节上演出的话剧《秃头歌女》

)

( 在青年戏剧节上演出的话剧《秃头歌女》

)

对于电影院改剧场这事儿,孟京辉非常得意:“电影院改成了剧场,难道电影不行了么?想到这个,我经常偷偷地笑。”

漆黑的过道上悬着几盏六边形的灯,和剧场的名字“蜂巢”相呼应。

名字是廖一梅起的。“她觉得这个词非常抽象,是一种状态,好像很平静,什么东西都没有,但是酝酿着一种东西。”孟京辉说。

说话的同时,他会细心地提醒客人:有个瓷杯是破了沿儿的,小心不要划到嘴。

办公室里进进出出许多年轻人,他们恭敬地把文件递给他,开口必是:“孟老师”、“孟导”。

想起廖一梅曾经写过这样的句子:“我看着身边一个个叛逆少年变成温和的中年人,在街头大声唱歌的人现在安静地坐在桌角。”

2008年,蜂巢剧场最大的一次活动,是从9月10日一直持续到9月28日的北京青年戏剧节,18天、12部戏,12个年轻的、几乎只有“混戏剧圈”的人才知道的导演,几乎一半人都不是戏剧专业出身。孟京辉是他们的“艺术总监”。

2008年并不是青年戏剧节开办的第一年,北京有“大学生戏剧节”的传统,青年戏剧节曾经是“大戏节”的一个展演单元。从2007年开始,在北京戏剧家协会的推动下,青年戏剧节从大戏节中独立脱离出来,成为新一批青年戏剧人呈现作品的一个舞台。2008年,孟京辉主动担任了青年戏剧节的艺术总监,同时提供蜂巢剧场作为场地支持。

“青戏节”不限制美学风格,也不限制主题,但12部戏却有共同的特质:粗糙但活泼,笨拙却尖锐。开幕戏《西游记》就有这样印记。依然是孙悟空大闹天宫的故事,与传统的《西游记》并无不同,然而在导演黄盈的处理下,手影、木马、竹筐、气球,一出戏剧还原成幼年时期的“过家家”;观众和他们一起打气球、吃零食,瞬间回到童年。孙悟空从猴王到齐天大圣再到压倒五行山下的过程,平添了青年人从无拘无束到不得不进入社会秩序和主流的感伤。结尾时候,小小的孙猴子又被关进了箱子里,许多同样年轻的观众都流了泪。

挑选这些年轻人的标准,孟京辉认为是“人好”。在他看来,是不是有纯熟的舞台导演手段不重要,重要的是对生活有没有自己的思考。12个导演里,有人是文学青年,拿着自己自费出版的小说在京城每一个聚会上主动推销。有人工科出身,做过记者,采访戏剧导演时屡屡把采访对象气着:你这人怎么什么都不知道?但是他们对戏剧的热情,往往是科班出身的人无法相比的。

孟京辉说,他自己在看许多青年导演的作品的时候,是会笑的,可是他笑的时候,却发现身边的观众不笑。因为比起专业人士,普通观众不会关注舞台技巧是否纯熟,只关心他们说了什么,他们说的、思考的,是不是正是自己所想说的、所思考的。也许,这就是“人好”的真正含义。

对于这些年轻人来说,2008年青年戏剧节这次所做的最大的实事儿,就是为每部作品提供了4万元左右的资金支持。

孟京辉喜爱过马雅可夫斯基的诗歌,那个诗人在22岁时就写下过这样的诗句:“这一天将会到来,他们将会用我的诗,作为孩子的名字。”尽管到目前为止,似乎还没有过哪个“粉丝”用廖一梅的台词作为孩子的名字。孟京辉在青年戏剧节的官方头衔是这个社会经常使用的四平八稳的“艺术总监”,但他毕竟已经拥有了一个剧场,他信誓旦旦会把这个剧场,变成北京青年先锋戏剧的基地。他说自己还是老派的理想主义者。那年窦唯纵火,他在早餐桌上看到报纸,愤怒地拍在桌上:“音乐界的人有行动么?联合签名声援了么?”

2008版《恋爱的犀牛》演出的时候,蜂巢剧场用了半年打造高达7米的镜面墙体、悬在观众席上空的床、巨大的跑步机以及一池水景。开幕那天,林兆华来了,叹了口气,什么都没说。孟京辉猜测,那是羡慕他如此年轻就有了一个“自己的剧场”。

“作为一个导演,有一个剧场是个梦想。”孟京辉说。■

“青春期再长,也有个结束”

记者:“蜂巢”体现了你对剧场的什么观念?

孟京辉:戏剧是创造者和观众在同一个空间里形成的。观众我们找不着,不知道谁是观众,那我们就得适应创造者,创造者想说什么,想展示什么。我把装饰性的东西全部去掉了,4个安全出口都有了,别的就一切从简,这就是我们想展现的东西,很真切。我喜欢简朴的舞台,我觉得观众到了这里不是想坐沙发,不是想舒服,想舒服可以回家,或者在沙滩上坐躺椅。大家来到这里,是因为在这里是一个集体,是公共场合,需要一个场。

记者:电影院改成剧场,你的反应很有趣,“偷偷地笑”。可我记得你也做过电影《像鸡毛一样飞》。

孟京辉:我觉得又悲哀又尽兴——电影不行了么?但另一方面,我觉得这是条新鲜的道路。我当然不希望电影院都改成剧场了,这也是不健康的。

记者:这个剧场的成立和你的青年戏剧节的计划有联系么?

孟京辉:我正想说说它们之间的联系。在我看来,青年戏剧节的产生有好几个原因,首先是实验戏剧自身的发展状态——实验戏剧有自己继续前进、继续革命的必要性。

我在十几年前就倡导实验戏剧,在那个时候是一种美学运动。但到现在我们发现,我们那时候的实验戏剧对商业戏剧、主流戏剧影响都非常大,上世纪90年代很先锋的一些东西,现在大家都可以接受了。当代文化是一种多元化的格局,实验戏剧事实上一方面影响了别人,一方面也促成了多元化格局的形成。

第二个,我觉得目前讲,整个中国,应该催生一些更新鲜的文化生活。我认为中国戏剧观众的增长比电影的增长度要大。我认为现在如果没有大片,电影市场都是扯淡。

我记得10年前,专家面对第6代导演说,电影是给民工看的。结果专家说完这话才两年,就发现看第6代电影的阶层是小资、白领还有年轻人,这个比例和受众,其实和西方是一样的。这些人,本来是完全可以在中国建立起一种新的电影受众的,他们对新电影是有要求的,但却出现了大片。大片不是不好,但是会毒害观众。现在的电影观众是跟大片成长起来的,然而我们戏剧的观众是跟着实验戏剧出来的,和电影观众有质的不同,虽然人数比较少,但却更加多元化:喜欢看上海的小资戏剧的,喜欢看原创的,喜欢看西方的,都有。所以我觉得,光需要特别主流、特别商业的场所是不够的。既然有那么多电影院,为什么不能再多一个面对这些观众的小剧场?毕竟大部分人不一定是只买包子的。何况中国现代社会已经发展起来,经济起来了,经济的多元化会促成文化的开放。在这个情况下,我觉得青年戏剧节是应运而生的。

记者:作为青年戏剧节的艺术总监,你的挑选标准是什么?

孟京辉:作为艺术总监,我挑的是人。有的戏我甚至没看,但我觉得这人好,就挑了。见戏好就挑,是一种愚蠢的办法,人好,戏好不好就不重要了——戏不一定好,但是思考在这儿,未来就有希望。所以我的标准有三点:第一,这个导演未来是有希望的;第二,现在是有水准的;第三,从空间关系说,这些人属于这个时代。作为一个导演,你怎么知道他下一部作品是一个坏作品,还是一个好作品?如果这样,我觉得是一种功利的、不顾及他长期发展的办法。比如康赫,我选择他就因为他是戏剧节的一个符号:以文本为主,重视思考,对戏剧是一种质朴的演绎。

记者:这些导演我认识一些,我觉得他们和您的成长背景有相似之处,比如,是从文学进入戏剧,比较重视文本和思想性。你看到这批人在这里,你希望他们的成长经历要回避掉些什么东西?

孟京辉:我不希望他们回避掉任何东西,我也不希望他们的成长和我一样。其实好几个人都和我当初出道的情况很相似:文科出身,对戏剧有感觉。我觉得他们会出来。

其实我觉得,现在整体的文化资源分配都不均匀。这个戏剧节里所有的导演,他们都不是分配在院团,但是他们如果再过两年不做戏,也就不做戏了。为什么这些年轻导演会遭遇这样的命运?我想到我当年非常年轻的时候,做戏,经常遇到各种挫折,那时候我经常就会想,哥们儿不做戏剧了,有什么啊,值得我一个活生生的人为你坚持?哥们儿跟戏剧再见,拜拜。哥们儿搞商业去了。但转了一圈,做别的都没意思,我只能干这个。

有些人很轻松就能得到很多资源,有些人却会因为缺乏资源而丧失对戏剧的尊重。我不想让发生在我身上的事件再在这些年轻人身上发生,他们都挺棒的。而且最重要的是,现在我们整个中国的文化状态,需要有人站出来做一些跟自己利益无关的事了。我觉得,我已经拿到了一些戏剧资源,我现在应该可以拿出一些资源来做这件事情。别人谁做呢?我越来越觉得戏剧是一种生活方式,我们应该让以戏剧为生活方式的人活得有尊严。我经常会看到许多喝醉了的大款对我们优秀的文化投来不屑的一瞥,那么为什么不让我们用自己的东西向他们投去不屑的一瞥呢?但要做到这点,这个行业要壮大,年轻人要多,人才要多。

记者:你觉得现在的年轻人,和你当时的想法一样么?

孟京辉:年轻人想的都没什么大区别,只不过这一代年轻人面临的环境更严酷。我们那个时候,年轻人可以尽情地挥洒才华,现在却只能在特定环境下发挥自己的能动性。他们面临的环境脏了、杂了、信息量多了,他们背负的也多了。

记者:对比这些年轻人,你的戏剧现在外在形式感上的东西越来越多了,你怎样看待这种变化?

孟京辉:我倒觉得我的东西变少了,舞台质感更单纯了,达到了一个抽象的意义。人生存的周边的质感,我现在很感兴趣。我记得有个观众说,你们都变了,为什么要把孟京辉留在自己青春的记忆里。我一想,是啊,我为什么要活在别人的记忆里?我记得有本书上说,戏剧的本质就是要和生活的无聊和烦闷做斗争,所以一定要有活力。我在这个时代是活跃的,就可以了。舞台上有一些漂浮的东西,它们属于上帝。我只能祈祷,在生活中灵感和激情一直陪伴着我,那就够了。

记者:你满足你现在的生活么?

孟京辉:我不满意。从工作和学习上说,我喜欢高尔基的那句话:让暴风雨来得更猛烈些吧。

记者:那么假如真的要让你重新回到亚马孙丛林里领导游击队呢?

孟京辉:所以我不如格瓦拉,我革命得不够彻底。有一次,我和廖一梅谈起,看到年轻女孩从我们面前飘过去,又青涩、又唐突,那种状态真是能猛地打人一下子。我问她,你还愿意回到那个时期么?她说不,比起现在好不容易形成的生活状态,那种状态太难受了。她回不到那儿了,我也回不到那儿了。我是中央戏剧学院草坪上足球球龄上最长的一个,一直踢到2003年,我觉得已经可以了。我一直说我的青春期长,但青春期再长,也总有个结束。我们的戏剧节,我希望它可以成为我青春期的一种延续。■ 戏剧节2008廖一梅话剧导演孟京辉中国电视剧戏剧爱情电影智利电影剧场青年都市电视剧