火药

作者:三联生活周刊 ( 本刊封面图片为蔡国强的作品《人类的家:为外星人作的计划第一号》(1989年)

)

( 本刊封面图片为蔡国强的作品《人类的家:为外星人作的计划第一号》(1989年)

)

北京奥运会开幕式上29只“大脚印”的设计者蔡国强,为自己的艺术展览起了个指向未来的名字——“我想要相信”。

今年2月在纽约展出期间,美国《新闻周刊》评价它“极具爆炸性,且绚烂”。享誉西方世界的古根海姆博物馆第一次为中国艺术家举办个展,主角竟是1600多年前我们祖先发明的火药。

历史总是在蜿蜒前行中不断出现轮回。最初因炼丹而发明的火药,在经过了漫长的战争洗礼后,终又回归其本意,充当了和平的使者。这些绽放在空中的美丽烟火,正是火药在当今全球化时代的最可颂之处。

将时间拉至大约公元320年,为求“神仙导养之法”的葛洪在317年完成《抱朴子》内、外篇后,319年入山专心炼丹,在炼丹过程中偶然发现将硝、硫、炭3种物质混合在一起的奇异效果,是为火药的起源。在此后的数百年间,火药一直在药用轨道上前行,目标所指人类最为朴素的渴望——治病养身、长生不老。之后火药又变成娱乐的工具——烟火,被宫廷娱乐所用,在唐代,已经出现了比较复杂的烟火。

之后在纷乱的战争中,火药开始被广泛使用,名目繁多的火器活跃在战场上,当初被用来挽救生命、娱乐庆典的器物,成了屠戮生灵的杀手。对此,美国圣巴巴拉加州大学人类学系教授白馥兰(Francesca Bray)给出的解释是:“人生产科技,科技亦生产人。”与此同时,跟随着蒙古大军的铁蹄一路向西,火药开始经中东阿拉伯国家传入欧洲,为正在进行的各国混战助一臂之力。

( 战争硝烟

火药发明大概1000年后,无论是火药还是战争本身都已经发生了彻底的改变。最初的原始火器,也许在威力上和某些大型烟花相差无几。但用途决定了命运。人类的智慧将火药和火器打磨得日臻成熟,火药的威力也从最初时期的惊吓作用,彻底变成了杀人魔鬼。同样大小的炮弹,爆炸力已经比数百年前有了千百倍的提高。黑火药彻底被现代炸药所替代。黑火药那可以作为烟花用途的最后一丝浪漫在现代炸药身上已经荡然无存。珍珠港美国海空军基地上爆炸的浓烟,已经成为人类战争噩梦中被永远定格的一幕。

)

( 战争硝烟

火药发明大概1000年后,无论是火药还是战争本身都已经发生了彻底的改变。最初的原始火器,也许在威力上和某些大型烟花相差无几。但用途决定了命运。人类的智慧将火药和火器打磨得日臻成熟,火药的威力也从最初时期的惊吓作用,彻底变成了杀人魔鬼。同样大小的炮弹,爆炸力已经比数百年前有了千百倍的提高。黑火药彻底被现代炸药所替代。黑火药那可以作为烟花用途的最后一丝浪漫在现代炸药身上已经荡然无存。珍珠港美国海空军基地上爆炸的浓烟,已经成为人类战争噩梦中被永远定格的一幕。

)

军事应用和娱乐应用并行,火器和烟火齐盛,成为中国古代火药技术的独特结构。南宋周密在其《武林旧事》中记载了钱塘江观潮时水军教阅的场面,“管军官于江面分布五阵,乘骑弄旗,标枪舞刀,如履平地,点放五色烟炮满江”。昔日混迹于街头的烟火艺人,摇身一变即成军中将士,军用与民用自此相得益彰。

若以民俗分析,也可得出中国烟火如此发达的应有之义。中央民族大学民俗文化研究中心主任陶立璠教授认为,“中国历来重视春节。正月初一到十五是很大的节日,辞旧迎新的主题,和中国年节的习俗结合起来,就是希望风调雨顺,五谷丰登,普天同庆”。烟花爆竹,有声有色,既可代表驱邪纳福之义,又可制造喜庆气氛,不管如何,扮演祥和的角色,还是火药在中华民族中使用的主流。

( 世外桃源的中国

在东汉偶然发明的火药,起先一直用于治病养生,而后逐步发展成烟火,供皇庭与民同乐。唐代已有轮转烟花,宋朝时杭州一带的集市上已出现成架烟火。此后,中国对于火药的和平利用一直走在世界前列。

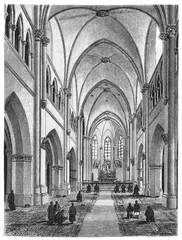

反观12世纪的欧洲,虽仍处于中世纪的桎梏中,但已开始奏响文艺复兴的前奏。罗马式艺术登峰造极,哥特式艺术萌芽初露,第一批欧洲大学创立。十字军的铁蹄并没有碾灭现代城市、高等教育、经院哲学、法律体系、建筑体系的勃兴。

盛唐之后,虽有五代十国,至北宋,幅员辽阔、生机勃勃的土地上仍处处沉浸着静谧与祥和。似乎在世外桃源中的中国,浑然不觉资本驱动下的列强已迈开征服者的步伐,向东方逼近。

)

( 世外桃源的中国

在东汉偶然发明的火药,起先一直用于治病养生,而后逐步发展成烟火,供皇庭与民同乐。唐代已有轮转烟花,宋朝时杭州一带的集市上已出现成架烟火。此后,中国对于火药的和平利用一直走在世界前列。

反观12世纪的欧洲,虽仍处于中世纪的桎梏中,但已开始奏响文艺复兴的前奏。罗马式艺术登峰造极,哥特式艺术萌芽初露,第一批欧洲大学创立。十字军的铁蹄并没有碾灭现代城市、高等教育、经院哲学、法律体系、建筑体系的勃兴。

盛唐之后,虽有五代十国,至北宋,幅员辽阔、生机勃勃的土地上仍处处沉浸着静谧与祥和。似乎在世外桃源中的中国,浑然不觉资本驱动下的列强已迈开征服者的步伐,向东方逼近。

)

古代中央政府对于火药生产制造的严格控制,并不能扼杀烟火在民间的蓬勃发展。从某种意义,要得益于“与民同乐”、“独乐乐不如众乐乐”的思想传统,更得益于手工业和商业在民间的日渐发达。李约瑟的合作伙伴、加拿大不列颠哥伦比亚大学历史系教授卜正民在其《纵乐的困惑:明朝的商业与文化》一书中曾发出感慨:至明后期,商业发达已经远远超出了朝廷的想象,这个在建立初期曾期望通过规范百姓穿着达成统一思想的王朝,终究敌不过商业资本的力量。

在“军用”与“民用”两条路径上开始并行不悖的中国火药,其价值走向,稍后却有了根本性差异。这个时间点,中国科技史权威李约瑟先生将其定义在“16世纪”——“为什么16世纪之前中国在科技方面取得了如此辉煌的成就,而之后反而落后了?为什么近代科学产生于欧洲,而不是中国?”这是一个具有笼罩能力的“李约瑟命题”。

( 成吉思汗的世界

成吉思汗征服中原后,并没有停止前进的步伐。他的骑兵带着各种先进火器长驱直入,所到之处,即便是欧洲最为精锐的铁骑兵都弱不能敌。从北京到罗马畅通无阻,变成亚欧大通道,这种强力打通了中华文明进入西方的重重阻碍,中国火药就此传入欧洲。

蒙古大军的铁骑帮助其建立起了疆域空前广阔、人口规模和经济总量居世界第一的庞大帝国,基本实现了世界一统、天下大同,在天文学、数学、医学、艺术等领域都居于当时世界最先进的地位。

虽然马可·波罗以中西文明使者的角色被后人所铭记,但不得不承认,在他来到元大都之前,蒙古大军的野蛮西征就已开始将中华文明传入欧洲。

)

( 成吉思汗的世界

成吉思汗征服中原后,并没有停止前进的步伐。他的骑兵带着各种先进火器长驱直入,所到之处,即便是欧洲最为精锐的铁骑兵都弱不能敌。从北京到罗马畅通无阻,变成亚欧大通道,这种强力打通了中华文明进入西方的重重阻碍,中国火药就此传入欧洲。

蒙古大军的铁骑帮助其建立起了疆域空前广阔、人口规模和经济总量居世界第一的庞大帝国,基本实现了世界一统、天下大同,在天文学、数学、医学、艺术等领域都居于当时世界最先进的地位。

虽然马可·波罗以中西文明使者的角色被后人所铭记,但不得不承认,在他来到元大都之前,蒙古大军的野蛮西征就已开始将中华文明传入欧洲。

)

“李约瑟命题”至今仍然待解,只不过稍有不同的是,“16世纪”那个时间点,已渐次被新证据所改写。

看上去,将火药用之于武器的尝试与努力,由明至清,至少清前期并未断然终结。本刊记者赴四川东北部老君山,从绵阳往北40公里到江油市,由此再往北40公里进入鲜有人至的重华镇,这里的硝洞群表明,由明朝开始,这里即为军事用处而熬硝制火药。清乾隆年间的《梓潼县志》载,“老君山朝阳洞……乾隆二十年开采”。这已是18世纪中叶了。

( 传教士与八国联军

经元代的马可·波罗,至明末利玛窦时,传教士在中西文化交流中已开始扮演主要角色。据粗略统计,仅明末清初年间,先后来华的传教士就达千余人。

1793年,英国使节马戛尔尼率领一支由64艘帆船军舰组成的庞大团队到达北京。他向清廷官员展示了西方火炮之先进,此距中国火药传入欧洲不过400年的时间,但最让乾隆着迷的却是望远镜、摆钟与乐器。

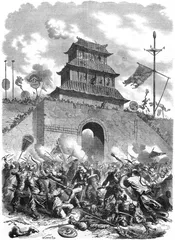

由于中西方在对待科学知识时抱以截然相反的态度,近代科学并没有帮助中国改善其对火药的军事应用,武器之悬殊越拉越大。但列强们扩张侵略的步伐正在加速,1900年,八国联军的铁蹄踏进京城,200多年来的闭关锁国与盲目自大,终酿大祸。

)

( 传教士与八国联军

经元代的马可·波罗,至明末利玛窦时,传教士在中西文化交流中已开始扮演主要角色。据粗略统计,仅明末清初年间,先后来华的传教士就达千余人。

1793年,英国使节马戛尔尼率领一支由64艘帆船军舰组成的庞大团队到达北京。他向清廷官员展示了西方火炮之先进,此距中国火药传入欧洲不过400年的时间,但最让乾隆着迷的却是望远镜、摆钟与乐器。

由于中西方在对待科学知识时抱以截然相反的态度,近代科学并没有帮助中国改善其对火药的军事应用,武器之悬殊越拉越大。但列强们扩张侵略的步伐正在加速,1900年,八国联军的铁蹄踏进京城,200多年来的闭关锁国与盲目自大,终酿大祸。

)

对应于老君山硝洞,故宫博物院展览部主任胡建中通过“物证”——《伊西库洱卓尔之战》的图画描述乾隆的清军平定新疆大小和卓叛乱,“当时叛军全部采用火枪,但却败于拥有火炮与骑兵及弓箭的清军”。18世纪中期之前,胡建中比较多方证据的结论是:很难说中国火器弱于西方。由此而观,将转折点定于16世纪,为时过早。

真实的问题却在于,这个冷兵器与热兵器混合时代,对于清朝过于漫长。客观因素在于,早期的火器与弓箭比较:沉着的弓箭手每分钟可完成6~8支箭的射击,而一名火枪手每分钟射速仅为1次。以“骑射定国”的清人,“路径依赖”上的惯性选择,结果自无意外。其时,清人入关,对政权稳定性的忧虑远甚于外寇压力,“内忧”导致的直接结果便是:“最精良的火炮在制作后全部登记造册藏于宫中,一旦战争爆发则向部队调拨,战事结束,则全部运回紫禁城。”由此断绝民间特别是造反者的觊觎。比较之下,对应于“内忧”的“外患”,清人所取策略便简单多了——闭关锁国。

这或者是科技落后,至少说,火器开发严重落后的一个论据。它所产生的令人深感悲怆的结果便是:英法联军以先进的火枪火炮轻易就突破了清军防线。而当西方的坚船利炮带着中国发明的火药向广东沿海进犯时,来自湖南浏阳的烟花爆竹也开始了向西方的出口。在此,历史走向的不同让人慨叹。

稍具平心静气之能力,或许我们会注意到李约瑟即使在提出那个至今仍然待解的命题之际,1981年在国际科学大会上发表的论文亦有超越之论:“如果在我们的心目中,以为火药必然用于战争目的,这就太令人遗憾了……我们必须永远记住:人类所知最早的化学炸药,在民用方面也许和在军用方面同样重要。”

李氏曾经的合作者、美国汉学家白馥兰(Francesca Bray)教授撰文深省:“李约瑟在晚年提出的这一命题,与其一生致力于追求的人文精神产生了悖论——即撰写一部毫无排他性的历史。”她借此呼吁,科技史的反思应该迈向科学文化多元化的方向。■(魏一平)(文 / 三联生活周刊) 中国古代史老君山李约瑟火药