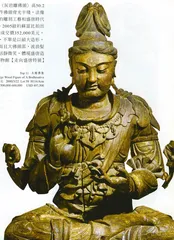

木雕佛像

作者:李晶晶 (

宋代木雕佛像,

成交价49.75万美元

)

(

宋代木雕佛像,

成交价49.75万美元

)

今年春季的拍卖会上,拍卖公司与收藏家都在打听,鎏金佛像的行情是否有所变化。去年鎏金佛像是各大拍卖行的宠儿,拍卖时高潮迭起,创下了诸多纪录。中国的商家和藏家却不知,远在大洋彼岸的纽约佳士得,一尊160厘米高的金代木雕佛像,仅在两年前以74万美元成交,成为迄今为止中国最高价的大型木雕。这尊佛像头戴花冠,脸方颐丰,双眼嵌有琉璃珠,躯体饱满,右手下垂,握持衣帛,左手上举,施无畏印。佛教中的许多含义是通过佛像的手势表达的,专业术语称之为“印”。无畏印意为“全然无惧的人”,也就是说赐予你胆量。佛像帛带绕身,腰腿衣襞搭配大小不等的圆弧线条,犹如翻波式衣纹,滋生美感动态。这件施加彩绘、风化程度明显的金代木雕菩萨立像,兼具男相与女相的双重形象,这一特征为此历史时期的典型特征。

菩萨脸型较为开阔,凝视下方,神情肃穆。外表虽仍彩妆饰物,却不再是宋代菩萨习见瓜子脸的温婉娴雅。厚胸宽肩,双腿粗短,明显的男性矮胖身材,又具有女性化的丰肌腴体饰物。与加拿大皇家安大略博物馆藏,腰体粗重、饱满敦实、神采独特的山西平阳府洪洞县,金明昌纪年(1195)菩萨木雕立像特征相似。

木雕佛像属于寺院雕塑,而寺院雕塑是佛教雕塑中重要的一支,它与石窟造像并列成为佛教雕塑的两大基石。由于寺院易建,雕像易做,所以寺院及木雕佛像,远比石窟兴盛。到清康熙时期,全国共有佛寺8万余座。可是在翻阅《拍卖年鉴》中国古代雕塑市场近10年来的纪录发现,具有较高艺术价值的高古佛像数量出现的次数相当少。尤其是木质佛像,一直以来以欧美市场为主,在亚洲市场流通极少。也许从这尊拍出高价的金代木雕佛像身上,我们能探知一二。

早在1935年1月,台湾地区的良友文化社出版了一本名为《达古斋古证录》的书。这本书就木雕佛像的产地、断代、鉴定、作伪、保存、装藏等方面多有论述,特别对于木雕造像的“发现史”做出了明确交代,作者叫霍明志。

霍明志也算是个传奇,他曾是张勋的马夫,后来成了北京达古斋的老板。张勋复辟失败后,霍明志为生活找出路,做起了“打小鼓儿”的买卖。“打鼓儿”是京城旧货商的一种营生,有两类:“打大鼓儿”的是收旧货、破烂的,挑两个筐;“打小鼓儿”的专去京城的官宦、富豪之家收购一些黄金细软、古玩字画之类。借着曾是张勋部下的这层关系,霍明志常能收到一些好古董。有了些积蓄后,他便在琉璃厂开了家“达古斋”,借的是“打鼓”的谐音。

( 金代木雕菩萨像, 成交价74.4万美元 )

“那会儿在北京的外国人,普遍对中国的佛像有着浓厚的兴趣。他们不像中国人那样,会特别在意佛像制作所使用的材料。相反,他们对那些在宗教或艺术上有着独特含义的佛造像格外青睐。”一位专门经营佛像生意的古董商告诉记者。

霍明志看准了这一点,开始从山西各处搜找木雕佛像。木雕造像轻便易携,收购时所需成本不高,但销售给老外时,又能卖个好价钱,所以霍明志在木雕佛像上下了不少心思。在他所著的《达古斋古证录》一书中,对当时的销售情况也做了详细记载,当时以法国和美国的销路最好。2006年纽约佳士得拍出的那尊金代木雕佛像就是霍明志在1931年的巴黎Hotel Drouot展售会上,一次性售罄的38尊大型木雕造像中的一座。这尊佛像当时是被法国人弗朗西斯科·卡佩洛(Francisco Capelo)买走的,并一直收藏于家中。直到2003年,巴黎举办的“Jacques Barrère,Sculpture D'Asie”展览中,这尊佛像才在70多年后再次出现在世人眼前。

( 左至右:宋代木雕观音坐像,宋代木雕水月菩萨,南宋加彩木雕观音和元代木雕观音

)

( 左至右:宋代木雕观音坐像,宋代木雕水月菩萨,南宋加彩木雕观音和元代木雕观音

)

“2006年佳士得的这件金代木雕佛像虽然是这10余年来出现于市场中,保存最为完好、极其少见的精品,且价格又是迄今为止最高的,但相对于从2005年火起来的藏传佛像来说,它的市场价位是没有得到等幅提升的。同年,在香港苏富比秋拍‘佛华普照——重要明初鎏金铜佛收藏专拍’可以说是将藏传佛像市场推向高峰,缔造的纪录空前绝后。72.5厘米高铭款‘大明永乐年制’的‘鎏金释迦牟尼像’以1.1660亿港元成交。”一位不愿透露姓名的业内专家告诉记者,“由于战争、自然灾害,年代久远等原因,许多寺庙被毁,魏晋南北朝时期的寺院只能通过考古发掘来恢复基本面貌。唐代所存仅见五台山南禅寺和佛光寺等少数寺院,宋代以来保存下来的寺院造像虽然相对多些,但也是屈指可数。目前木雕造像,国内唯故宫博物院、中国国家博物馆、南京博物院以及辽宁旅顺博物馆等少数文博机构略有收藏,其中尤以上海博物馆所藏金代木雕菩萨坐像艺术价值最高。代表中国雕塑精华的高古大型木雕、石雕由于传世的数量太少,流传有序的名品名件一旦进入市场,随即被纳入收藏,要经过很多年潜沉才会换手。市场上没有筹码,所以能参与的人很少,难以运作。”

有意思的是,孑遗至今的木雕造像珍品大都曾保存于晋南古寺中,特别是山西地区。像2002年在英国古董展售会上,艾斯肯纳齐(Eskenazi)售出的一尊通高142厘米的金代木雕加彩菩萨立像,中国国家博物馆珍藏的一尊堪称稀世名品的金代木雕加彩菩萨立像,还有中国历史博物馆中的大量木雕佛像皆出现在霍明志的《达古斋古证录》一书中,并且所标注的来源都在山西。

在这里,历来壁画匠师、建筑匠师、装銮匠师皆有系统的师徒传承,水陆庵释迦佛座束腰处就留有“佛像士,山西匠人,作像人乔仲超”题记。山西干燥的气候,也成为这些木雕在历经千百年之后还能保存下来的关键所在。南方地区因为多雨水,木头受潮易腐,加之白蚁侵蚀,木质造像极难保存。我们现在所看到的杭州灵隐寺里的释迦牟尼佛像,已非原物。1949年时,因大雄宝殿正梁被白蚁蛀空倒塌被毁,现在的佛像是在1953年重修寺宇时,由浙江美术学院的雕塑家和民间艺人们采用唐代禅宗佛像为蓝本设计的。1954年整个木质结构的建筑进行全面修整,改为永久性的钢筋水泥建筑。另外山西较之陕西、河南、河北、山东各地历代本少战乱,这正是山西境内古建遗存丰富的一个重要原因。

佛教自东汉传入中国迄今已经有2000多年历史,佛像制作热潮从十六国开始大规模兴起,魏晋南北朝时期由于政治的大力保护和提倡,佛教发展很快,佛教造像艺术取得了巨大的发展。从北魏中期的雄伟挺拔到北魏晚期至东魏的秀骨清相、北齐的端严静谧、北周的浑厚拙朴、唐代的丰美婀娜……在这些佛造像的演变中,我们会发现其身上承载了太多的历史价值、艺术性和精神内涵。在这一点,似乎老外比咱们更明白。而我国文物收藏的拍卖市场,收藏家们虽对佛像有所关注,但材质是第一位的。石质的、木质的宗教造像不受藏家青睐,即便是铜质的,不鎏金在中国人眼里也不显名贵。从艺术角度而言,艺术的高低与材质无关。西方的学者曾对中国这拨儿藏家的行为表示过不解,认为他们的收藏与西方博物馆的收藏存在着很大差距。■(文 / 李晶晶) 文物佛像菩萨文化木雕