薪火相传的建筑马拉松

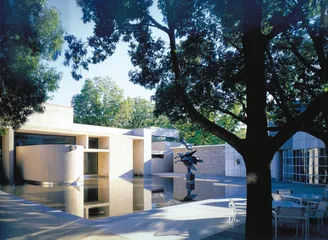

作者:三联生活周刊 ( 从东北角看梅耶设计的新馆主体,部分藏在坡下

)

( 从东北角看梅耶设计的新馆主体,部分藏在坡下

)

提起爱荷华,或许有人会知道聂华苓主持的“国际作家写作室”,提起艾奥瓦,或许有人会想到今年希拉里和奥巴马的激烈选战——基本上都只是点缀餐桌的轻浅谈资,也都不提它的首府得梅因,何况中国大陆和港台地区对这个城市的译名尚不相同。其实,这个地处美国中部的农业州恰于我等国人大有干碍,因为它是美国一大粮仓,玉米和大豆的产量都在全美五十州里数一数二,说不定你我的餐桌正牵扯到它的出品!

爱荷华的土地和人口数目在五十州里都排名中中,据说它的名号来源于印第安语的“昏昏欲睡”或曰“哈欠连天”,其不居中流可乎?又据说定都已有150年的得梅因原意是法语的“僧侣”,特指住在得梅因河口苦修的天主教西多会特拉普教徒;也有人说,它的本意是“居中”,因为介乎密西西比和密苏里两条大河的中间地带——仍然回到“中”字上来!

在冬寒夏热的温带大陆性气候的平原上,常见的自然奇观最数旱灾和龙卷风,再想想“农业州”的头衔,你便自动给此地下了个判定,一言以蔽之曰“土”。

就是这个很土的地方,曾经吸引到3位建筑大师陆续为它费心设计了博物馆,可不是稀奇?

起先是在1945年,才刚打完仗,创办于1916年的得梅因美术协会要为本地盖一座博物馆。要知道,当时普通美国人在建筑方面的品位也还很土,多数仍流连于新古典主义的折衷之道,这乡下地方选定的建筑师居然是侨居美国的老沙里宁(Eliel Saarinen),真让人难以置信。1873年出生的老沙里宁是芬兰独立后兴起民族浪漫主义建筑的开山宗师,从1923年起移居美国到处教书,比较著名的教席在匡溪艺术学院,后来以设计“个案研究”系列住宅成名的埃姆斯夫妇正是门下高徒,更不用提他的贤公子小沙里宁日后在美国成了最当红的建筑师。设计得梅因艺术中心那会儿,沙里宁父子已经在许多项目中不断协作,这座建筑完工于1948年,再两年,老沙里宁即在1950年过世。

得梅因艺术中心的位置紧挨着该市的“绿林公园”,老沙里宁因此设计了一圈低矮舒展的U字形平屋顶建筑,蜷曲在天然的绿地树影间。U字的左臂向外稍拐了个小弯儿,围护着顺林荫大道牵过来铺开的小小一片停车场。毕竟是讲求浪漫色彩的北欧人,他用的建筑材料不同于密斯那路玻璃加钢,也不同于柯布西耶那路雪白混凝土,却是美国土产的石材。浅黄色的石头被切削成大小厚薄不一的片层,虽砌出一水平齐的剪截齐楚,表面的斑驳质感却让这谦和的矮房子越发怡人。门厅处格外需要显豁,于是净空略高起,石材也即得着机会平滑光鲜了短短一小截,建筑师还不忘在其表面划出简单饰带,另外,在左侧墙面上,特地用艺术字体浮雕出得梅因艺术中心的名号,显露出着意装饰的微微痕迹。早此10年,流水别墅的中心高塔上也曾用过粗石叠砌的手法,彼时莱特用的是熊奔溪本地出产的深色石材,帮着高塔隐身在四外的瀑布叠石环境里。而老沙里宁选用的石材虽是出自威斯康星州的拉农地方,那浅淡黄色天生的自来旧,跟爱荷华的“土”味儿倒是恰好相称!据说用这种石材原来是馆方提议,为的是呼应旁边玫瑰园里已有的石头高塔。这一圈房子除了报告厅出于功能需要而拔高、西侧展廊做到两层,其他部分都只平平一层,弯折着揽住内核里浅浅一池清水,于婆娑荫翳下再添了些许凉爽,也打破了平实的建筑形象在炎炎夏日里沉沉催盹的魔障。对着清水内庭,建筑师留出了一小段玻璃墙,此外的内墙几乎全用橡木贴面,仍是我们看熟了的北欧色调。

在老沙里宁时代,一般人心目中的博物馆还是高雅精英的象征,恨不得只有身穿燕尾服的WASP男子才配出入其间,绝不见今天老少咸宜挑战迪斯尼乐园的热闹场面。得梅因艺术中心的藏品与这般见解恰相宜,多是19世纪以来的名画,库尔贝、雷诺阿、毕加索,静悄悄的架上绘画一统天下。时光一瞬已过20年,馆方搜集的现代雕塑逐渐没处安排了,扩建展廊空间的日程再也拖延不得,便登场了才刚独自亮相不久的建筑师贝聿铭。

( 门厅内景,不单橡木墙面是标准北欧风情,家具设计也很典型

)

( 门厅内景,不单橡木墙面是标准北欧风情,家具设计也很典型

)

贝聿铭毕业后投身设计实践的时刻恰好在1948年。他先为纽约市的一家房地产开发公司工作了许久,直到1960年才脱离出来独挑建筑师事务所,同时也开始涉足公共建筑设计领域。实际上,正是得梅因艺术中心在1965年给了他第一次设计博物馆建筑的机会!在贝氏设计的这一时期,他受柯布西耶影响的痕迹还比较明显,粗重的混凝土是他反复搬演的材料,喜用光线与空间相组合的习气也已开始稍露端倪。艺术中心的新馆外墙比老沙里宁的叠石墙面稍微光滑些、稍微明亮些,他用了剁斧石,也就是重锤修凿的粗糙混凝土面层,这假装不修边幅的手段在五六十年代非常时髦,有诨名曰“条绒混凝土”,最杰出的范例要数保罗·鲁道夫设计的耶鲁大学艺术与建筑系馆,而柯布西耶的马赛公寓和昌迪加尔建筑群也曾被归入此一号称“粗野主义”的格局。贝聿铭的新馆不单在墙面构造上追求粗糙质感,总体造型也相应走了粗犷沉重而又简单笨拙的路子,留出的窗洞远超常人尺度,更用斜坡向下的深深窗台强调了整个建筑的堡垒感。同样,接邻老馆的一侧也以庞大为主调,凸凹鲜明的重拙墙体矗立在水畔,衬得老沙里宁的旧墙居然流露出娇小细腻的态度来。

在既有的U字空出的一边,二期展馆简单地做了一道填空,围合起开敞的水庭,圈出静谧的雕塑庭院,隔开了外面的公共花园。留给贝聿铭的建设地段略微起坡,临着老馆和水庭的一面看似单层,其实他的建筑从背面看是两层高的。他在自己的新馆里不但把展廊设计成二层楼,新报告厅也放得一样高,顺手把老沙里宁设计的报告厅改建成展览空间,给绘画部分多辟出点余隙来。新馆全用来展出现代雕塑,本不比绘画展馆那样特别需要注意引入柔和的漫射光。不过,他照样细心设计出M字形屋顶,从M的两个尖顶位置切出罅隙,顺着斜面顶板漏进了天光。从这一例开始,天光在贝聿铭设计博物馆时始终是个重点,衍化到给国家美术馆扩建的东馆以及卢浮宫的玻璃金字塔,纵横交错的光影洒落在高廓的贯通空间里,透出了旧式幽雅展馆所没有的一丝凌乱。

( 由左至右分别露出贝聿铭、老沙里宁和梅耶的建筑临水的一截

)

( 由左至右分别露出贝聿铭、老沙里宁和梅耶的建筑临水的一截

)

转眼又过20年,现代艺术大行其道,劳森伯格、迪本科恩等人的作品堆叠着等待登堂入室,再度扩建的任务交给了理查德·梅耶。此刻已是80年代中,正值后现代主义红火得紧,保存旧建筑文脉的呼声比以往任何时候都更强烈,何况老沙里宁和贝聿铭的建筑到这会儿都早成了宝贝,怎舍得拆改。与20年前不同的是,梅耶接手项目的时候已经是声名卓著的博物馆设计名手,将近3000平方米的加建规模也比贝聿铭当年的设计条件宽裕得多。

馆方提供的三期地段设在老建筑北边,可梅耶设计的展馆一如既往地走着他习惯的蕾丝线团的路子,放在老沙里宁的建筑近边未免有喧宾夺主之嫌。权衡之后,略微妥协的办法是把梅耶设计的建筑稍做拆分靠后放,大致仍给从得梅因市跑来的人们看到一片横向展开的建筑轮廓,前后三期的建筑约略一般高。在水庭西北角,装着餐厅和会议室的两层镂空的白楼嵌进内院,原本有点四壁萧瑟的空院子忽然表情丰富起来。至于新馆最大的一段则高达三层,沿用贝聿铭的老招数藏在北边远处的山坡下,靠一段玻璃廊子连到老楼。看进新展室的内里去,无论是建筑语汇还是空间效果都活像亚特兰大高级美术馆的一隅,而外观上除了他惯用的雪白釉面钢板墙面以外,为向旧屋致意,也掺杂着用了少许灰色的大理石面材。

如果以筛选大师精品的苛刻眼光来看,得梅因艺术中心的新旧三段建筑都不值得载入建筑史教科书,它们无一堪称老沙里宁、贝聿铭或者梅耶的代表作。想到连莱特设计的房子都有不少被拆掉了,忍不住替这片旧屋后怕。也许正因为爱荷华凡事不温不火甘居中游的脾气,竟没人索性拆掉它们另请来盖瑞和哈迪德。然则,值得品味的美好城市正该如此慢慢生长起来,未必遍地菁华,何需一惊一乍。若有个没去过纽约的小孩子跑来,借这房子看懂了美国建筑半个世纪的变迁,岂不好么?■(文 / 林鹤) 贝聿铭马拉松艺术建筑薪火相传