米芾:由“集古字”到自成一家

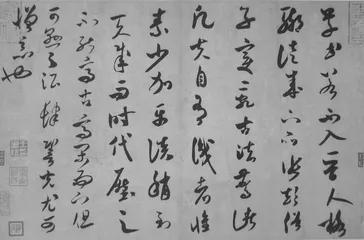

作者:三联生活周刊 ( 米芾草书《论书帖》(约37岁书)

)

( 米芾草书《论书帖》(约37岁书)

)

米芾说“一日不书,便觉生涩”,这是自状,表示自己天天写字,不然就感觉难受。古代官府里劳形案牍的书吏也是天天写字,日复一日地抄写那些和自己毫无关系而又枯燥乏味的文件,充当复写机器,但米芾是为自己写字,在古书画上题跋,借以流芳百世;题匾写碑,提高自己的身价;写的书信被人收藏,获得名人的成就感。晚年以书法得幸天子,更是无上荣耀。

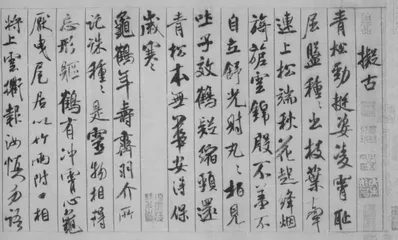

虽然米芾喜欢把笔弄翰,但他不会随便为人写字。就拿38岁写的《蜀素帖》来说,那年他由淮南解任,落魄作东南之游,受到湖州刺史林希的款待,为酬谢主人写了《蜀素帖》。蜀素是宋朝蜀地织造的丝织品,斜纹,质地缜密坚白,甚为珍贵。米芾写的那幅蜀素织造于北宋庆历四年(1044年),米芾尚未出生。林希在熙宁元年(1068年)将这幅家藏旧物装治成卷,延请书家题字写诗,现在见到的《蜀素帖》,前段其他书家的墨迹已被割去,仅存米芾自书自撰的诗作。米芾多次在御前表演书法,也不白写,总能获得银笏或文房之类的赏赐。有次徽宗召他进宫写大屏风,米芾看上御用的砚台,动了心思,写完之后马上捧起砚台求赐,理由是“此砚经臣濡染,不可复以进御”,而且以自虐的方式“耍赖”:若皇上不赐给我,我就捧砚跪到您同意为止。终于欢欢喜喜抱着御砚回家。

书法家积累“工夫”始于学童时代,天天练习,聪明的应该20岁就能写一手好字,但是自成面貌一般要到40岁前后,王羲之如此,米芾也不例外。《群玉堂帖》收刻的《自叙帖》里,米芾谈到自己的学书经历:“余初学颜,七八岁也,字至大一幅,写简不成。见柳而慕紧结,乃学柳《金刚经》。久之,知出于欧,乃学欧。久之,如印板排算,乃慕褚而学最久。又慕段季(展)转折肥美,八面皆全。久之,觉段全绎展《兰亭》,遂并看法帖,入晋魏平淡,弃钟方而师师宜官,《刘宽碑》是也。篆便爱《咀楚》、《石鼓文》。又悟竹简以竹聿行漆,而鼎铭妙古老焉。其书壁,以沈传师为主,小字,大不取也,大不取也。”

米芾学书由唐楷入手,在颜、柳、欧、褚之间转了一圈,学褚最久。段季展也是唐朝书家,名声不彰,写过《禹庙碑》,据说“运笔流美”。米芾眼里的段季展是“转折肥美,八面皆全”,而且觉察段氏书法全是从王羲之《兰亭》“绎展”而来,于是看晋人法书,转向了“晋魏平淡”。米芾这里所谓“平淡”是指自然天成,与唐朝诸家讲究的规矩方圆大不一样。米芾还练过“书壁”,学唐朝沈传师。他主张书壁要像古人摩崖那样,写大字而不作小字。“书壁”即寻常所说的“题壁”,这种书写方式自汉晋以来一直存在,北宋文人圈里十分盛行,甚至以“题某某壁”为诗题。苏轼写给其弟苏辙的《和子由渑池怀旧》诗说到早年题壁的事:“老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。”苏轼的“旧题”是指年轻时与苏辙出川到汴京应举,“过宿县中寺舍,题其老僧奉贤之壁”。苏轼习惯枕腕写字,站着题壁是否悬腕就不知道了。米芾认为,书壁“必悬手,锋抵壁,久之,必自得趣也”。米芾学篆隶比较晚,隶书取法东汉《刘宽碑》,宋朝赵明诚收藏过拓本,《金石录》有记载,现在看不到了;篆书学《咀楚》、《石鼓文》,按现代文字学家的划分,都是秦系文字。《咀楚文》现在只有翻刻本,《石鼓文》原物还在。米芾的篆书、隶书欠缺古厚凝重的气息,不是他的强项。宋高宗在《翰墨志》说,米芾“于楷书、篆隶不甚工,唯于行草诚能入品”。

由唐入晋是米芾学书的重要转折点,也是翰墨生涯中至为关键的一步。如果他只限于取法唐朝名家,可能他的行草书法只能停留在31岁所写《三吴帖》的水平上,至多再圆融老练一些。那时,米芾的书法被人讥为“集古字”,处于“壮岁未能立家”的阶段。米芾转学晋人行草,按他的“自叙”,完全靠自悟。但是有一个经历被他遮蔽了。32岁那年,米芾由长沙掾卸任回京师汴梁,往黄州访苏轼,“承其余论,始专学晋人,其书大进”。苏轼推崇晋人、贬抑唐人,劝米芾学晋人是情理之中的事情。那时,米芾的字写得方峭,还带有明显的欧字痕迹,数年之后写的《苕溪诗帖》、《蜀素帖》,神采焕然,已是一副爽利纵逸的格调。为什么米芾在《自叙帖》中只字不提苏轼的指点?原因很复杂。苏轼劝他学晋人,只是指点方向,而《自叙帖》谈的是自己临学古人的经历。何况《自叙帖》是米芾晚年所写,那时“新党”当政,列入“元祐党人”的苏轼成为重点打压对象,尤其徽宗崇宁年间,蔡京主政,下令全国各地立“元祐奸党碑”,禁毁苏轼的文字书迹,此后苏轼在官场上一直没有翻身。从米芾晚年与蔡京的关系而言,两人亲近到了“知己”的地步。米芾深谙明哲保身之道,从不卷入朝廷的“党争”,而且晚年的米芾根本不把宋代书家放在眼里。所以,不论从哪一面说,《自叙帖》不提苏轼的指点并不奇怪。

( 米芾行书《蜀素帖》(38岁书)

)

( 米芾行书《蜀素帖》(38岁书)

)

晋人书法是以“二王”父子为代表。米芾为了学晋人书,中年以后锐意搜寻“二王”书迹,得到王羲之《兰亭序》、《破羌帖》(又称《王略帖》)、《玉润帖》、《快雪时晴帖》。那时传世的王献之书迹极少,米芾只收得《十二月帖》、《范新妇帖》。这些法帖,有真迹,也有唐人临摹本。米芾当年临仿的“二王”书迹有几件保存下来,如王羲之《大道帖》,王献之《中秋帖》、《鹅群帖》、《东山帖》。米芾擅长临摹,可以达到“乱真不可辨”的程度。他临《鹅群帖》,当时的大收藏家王诜竟当作王献之真迹收藏。节临《十二月帖》的《中秋帖》,命运更好,传了几百年之后进了清宫,供在乾隆皇帝的书房“三希堂”里。“二王”之间,世人推尊王羲之,米芾也仰慕王羲之,但是更心仪王献之:“子敬天真超逸,岂父可比。”米芾欣赏王献之的“一笔书”的笔意,常在尺牍中炫耀这样的技巧。41岁那年,米芾把自己的署名“米黻”改为“米芾”,笔画由繁而简,这样改,也许是便于书写之势的纵逸。

“草书不入晋人格,聊徒成下品。”米芾只以晋人为好,不把唐人的草书放在眼里。他写的《论书帖》、《元日帖》、《中秋登海岱楼诗帖》、《焚香帖》、《吾友帖》,草法娴熟,字与字之间很少连绵,虽属晋人格调,却不像行书那样“振迅天真”。他的行书成就最高,突出的特点是“沉着痛快”,黄庭坚形容“如快剑斫阵,强弩射千里,所当穿彻”,承认他的笔势无人可比。米芾称自己写字为“刷字”,以气势取胜。笔画的大小长短,结构的高下奇正,都是随笔而至,绝无丝毫摆布,体态也很生动。明清两朝,临米字成为学习行书的一大门径,学米字成名的书家很多。能够悟得米芾的笔势,化出自家气象,唯有明朝徐渭和董其昌。

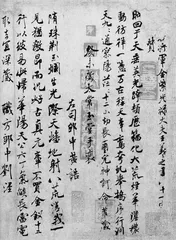

( 米芾小字行书《王羲之〈破羌帖〉赞》(53岁书)

)

( 米芾小字行书《王羲之〈破羌帖〉赞》(53岁书)

)

米芾的行书也有精粗之别。他自视的书法精品是小字行书:“吾书小字行书有如大字,唯家藏真迹跋尾间或有之,不以与求书者。心既贮之,随意落笔,皆得自然,备其古雅。”米芾自夸“家藏真迹跋尾间”写的小字行书,现在还能见到一些,例如《王羲之〈破羌帖〉赞》、《褚临本〈兰亭序〉跋》、《欧阳修〈集古录〉跋》,用笔特别灵动,字虽小,却有寻丈之势、钧石之力,更能显示他驾驭毛颖的高强工夫。米芾那些“跋尾”小字行书,按米芾研究专家曹宝麟的考证,都写于50岁之后,是逝世前几年的作品。米芾自诩“既老,始自成家”,这个“老”,按古人的习惯,应该在50岁。那么,米芾的小字行书就尤其宝贵了。■

( 米芾早年行书《三吴帖》(30岁书)

)(文 / 刘涛) 蜀素帖米芾行书书法苏轼王献之王羲之自叙帖苏轼书法

( 米芾早年行书《三吴帖》(30岁书)

)(文 / 刘涛) 蜀素帖米芾行书书法苏轼王献之王羲之自叙帖苏轼书法