樊建川:野路子办博物馆

作者:马戎戎 ( 建川博物馆的中国壮士群雕

)

( 建川博物馆的中国壮士群雕

)

博物馆一条街

中午时候,樊建川喝了很多酒,但他看不出醉意,兴致还是很好。和他一起喝酒的是某空降师部队军官,官儿来得挺大,这酒喝得高兴,军官就把“5·12”地震救援中使用过的一顶降落伞送给了他的博物馆。

“他说,这伞原来是准备给军博的。”樊建川很得意。

6月12日,“震·撼汶川5·12?6·12日记”地震实物展在建川博物馆开展,这是汶川地震以来全国第一个大型的地震实物展。实物展在还没有完工的楼体里展出,樊建川说,到明年地震1周年,他希望自己的地震博物馆能够开馆。算上这个未完工的地震博物馆,安仁古镇,这个离成都仅有1小时车程的小镇上,已经有了12个博物馆。

地震博物馆里的展品,主要还是一些实物:一只在地震中被甩出电池的座钟,指针永远停留在2时28分那一刻;温家宝总理在直升机上用过的军用地图,上面用钢笔密密麻麻地写满了经纬坐标;都江堰蒲阳路居民家中的电饭煲、洗衣机、沙发;小到被撕裂的玩具狗、普通的相册、缺了腿的眼镜,大到银行被砸烂的橱柜、救援时的医用帐篷和担架。墙上挂满了地震中著名的新闻照片的复制品,看得出布展的仓促。

但是樊建川却说,他抢的,就是这个先机:“没有任何请示,没有任何的批文,我就把它搞出来了,真是不可思议的。”在他看来,速度比规矩重要,“最坏的结果,也无非就是这个展不能办,那我就把这些文物都收起来;但现在看来声势很大,社会效果也很好”。

这不是一个传统的办博物馆、办展览的思维,在正统的策展人、博物馆馆长看来,一天艺术圈也没混过,完全按自己兴趣步入收藏领域进而开博物馆的樊建川,完全是“野路子”。

( 建川博物馆的工作人员在整理藏品库房

)

( 建川博物馆的工作人员在整理藏品库房

)

确实完全是野路子。十几个博物馆,一起扎堆在安仁古镇上500亩的空地里,表面上看展览主题谁跟谁也不挨着:川军抗战馆、三寸金莲馆、抗日战争纪念馆之中流砥柱馆、汉奸馆、抗俘馆、飞虎队纪念馆、国民党抗日军队馆、知青馆、红色年代票证纪念馆……最后他给这些馆整体取个名字:“聚落。”

樊建川说,“聚落”的创意,完全是从生活中来,参考的是汽配一条街、古玩一条街、家居一条街,总之,让参观者用最少的成本,看最多的地方。他不觉得“一条街”俗:“‘798’也是创意一条街,对不对?”

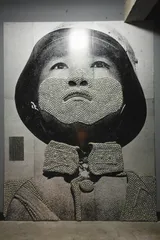

( 根据美国《时代》周刊封面的中国抗战少年像,建川博物馆用收藏的2970多枚四川抗日壮士瓷徽章拼成此图

)

( 根据美国《时代》周刊封面的中国抗战少年像,建川博物馆用收藏的2970多枚四川抗日壮士瓷徽章拼成此图

)

“我喜欢逛博物馆,我有一个困惑的东西。有一个地方博物馆值得看,比如说一个名人的故居,肯定想去看看,但是花很长的时间去,去了之后看那么一点点,马上就回来。于是我就想一个地方如果是很多博物馆,就像古玩一条街、生产资料一条街、家居一条街,就会好多了。规模要够大。

“过去我其实只想建三个博物馆,一个抗战博物馆,一个“文革”博物馆,一个民俗博物馆。但有了这个想法后,我就想做一个博物馆超市,把不同的博物馆都放进去。十几个博物馆,游客来了之后看不完。当然博物馆超市的名字很难听,所以就叫博物馆聚落。”

( 建有十几个博物馆的安仁古镇 )

( 建有十几个博物馆的安仁古镇 )

聚落本身的设计,也是中西合璧。场馆本身,都找了一流的建筑师来设计:整体规划是张永和,侵华日本军队馆找的是日本的矶崎新;汉奸馆找了台湾地区的王维仁;飞虎奇兵馆找了美国的切斯特·怀东。

“很多博物馆就是一个房子,遮风避雨的东西,是个高大无忧的殿堂,我就想把高大殿堂给它改掉,让它不那么高大威武,也不是一个容器。我觉得建筑、题材、文物、文化是一个东西,应该是一体的。”樊建川说。

在场馆之间溜达,会发现场馆之间铺陈的不是草坪,而是一片一片的庄稼地:有茄子,有豆角,有玉米,有庄稼;地势再开阔些,就是小树林和小竹林了。

樊建川把这叫做“混搭”:“你们女孩子现在穿衣服叫追求混搭,我设计博物馆,也可以混搭。”

在博物馆里种庄稼,完全是樊建川自己的想法。在专家的设计中,这些长庄稼的地方都应该是草地和园林,可樊建川说,他不迷信权威:“所谓的专家,都是些知识面很狭窄的人,不知道他们为什么叫专家。”

“全世界的人都不理解,都说博物馆这么好的地方应该转化成草地,一个非常好的绿化项目。但我就说我们做成一个甜蜜蜜的公园,有什么意思呢?跟我们博物馆说不上话。我们博物馆是做中国100年的历史,这100年历史是中国公园的时代吗?不是的。中国的100年是农民发展的历史,中国抗战就是大生产的历史。种庄稼既绿化了环境又为博物馆的氛围说话。我们有水稻,这里是甘蔗地,那里是高粱地,种了很多菜,明年你会看到我们任何一个角度都是庄稼,除了这个树以外都是庄稼,这就是我们的思路,我们的思路是专家提不出来的,哪个专家跟你说博物馆种庄稼?但是这样好看啊,比草长的还要茂盛,地翻了之后可以种油菜,油菜长出来像花一样,也开花,但是有另外一种感受。”

“别人不敢想的,我敢想。”樊建川说,“博物馆怎么管理我不知道,博物馆怎么讲解我不知道,博物馆怎么保护我们不知道,博物馆怎么陈列我们也不知道。我请的都是当地的农民,但我们农民工就自己管理好了,没有什么了不起的。”

30年打拼

樊建川的人生经历相当丰富。他的朋友叶兆言说他:“当知青,当兵,上大学,当酒厂厂长,当常务副市长,下海玩房地产,干什么成什么,最后又大张旗鼓玩收藏。”

生于1957年的樊建川,在军队呆了11年。他说他当兵的原因,是因为那时当兵比当知青、农民好:“农民吃不饱饭饿得晕过去了,当兵至少可以吃饱饭,当兵6块钱一个月,但是当农民6块钱一个月都挣不了,必须要选择一个能够温饱的行业。当兵有衣服穿,有棉袄穿,他还有一个社会地位,当兵的地位比当农民的地位高。”

他是有心劲儿的人,要做什么,就非要做成。招兵的时候,他还是知青,眼睛近视。为了被招上,先是背视力表,后来发现这招没用,就找朋友在旁边摸耳朵。摸左耳朵是向左,右耳朵是向右,摸脑门儿是向上,摸下巴是向下。结果被人揭发举报,兵没当上,还落下了“作弊”的名声。这下一不做二不休,索性冲去连部,背上笛子、手风琴,连唱带跳,给负责招兵的领导展示了所有才艺,争取到了“替补”的名额,在军队里接受训练、扫地。

“那时我天天盼着有人尿床,因为这样他就不能留在军队里,我就可以留下了。”樊建川说。有趣的是,他本来是因为眼睛近视险些进不了军队,可军队里评选最佳射手的时候,他凭着苦练硬是拿下了特等射手的荣誉。

“射击最重要的一点,就是要抓住时机。”他总结说。他是相信机遇的人,机会来了,有机会抓住机会要上,没机会创造机会也要上。现在看樊建川的身份证,上面生日的日期是9月4日,但他的生日其实是4月4日。樊建川说,1979年考军校,因为怕超龄,他利用自己在连队管档案的便利,改了生日。一直到他后来做生意,他还会晚上做噩梦,梦见自己回到了那年考军校的日子,改生日的事情被人揭发了。

1987年,樊建川正式从军队转业。那时他已经是重庆第三军医大的教师,教授马克思主义经济学,副团级干部。转业的原因,一是觉得对做教师已经失去了激情:“上了讲台都不想讲;可你是个贩卖者,上了讲台不能口吐莲花,就是失败。”第二,是尽管那时已经是副团级的干部,却只有8平方米的房子。那时他已结婚,妻子却只能待在宜宾。

更重要的,是他觉得个人的价值得不到实现:“在三医大的时候,我是全军最优秀的教员,表现在两方面,第一是我讲课讲的最好,第二我的理论文章写的水平是最高的。当时我经常发表文章,在《经济研究》杂志发表文章。你现在去采访任何一个大学的经济学的教授,可能找10个正教授也没有一篇文章发表在这本杂志上。当中国农民占人口总数90%的时候,我就提出来中国在50年之内农民的数量肯定降到40%?30%。现在离1984年快25年了,被我言中了,我们就减少了25个百分点。但是你有这么前沿的观点,还是得不到提拔,甚至得不到奖金,甚至还要得到批评,所以我觉得了无生机,不想在那里做。”

本来按照政策,他转业是件不可能的事情,但樊建川发现,有一名负责此事的干部,竟然是他的宜宾老乡。他找到老乡,喝酒,倾诉与妻子家人两地分居的辛苦,居然打动了对方,顺利办成了转业手续。转回老家宜宾做公务员,一直做到了宜宾市的常务副市长。

1993年,樊建川又一次辞职了。他辞掉了副市长的工作,跑去成都一家外资企业做总经理。樊建川说,促成他这次辞职的,是邓小平的“南巡”讲话。

“当时我感觉到中国居然有这么一个大的变化,它不但为南方深圳的所谓特区指导工作,它是整个中国大地观念和社会的深刻一个变化。我当时就有一个预见,就是经过‘南巡’之后,中国就会有观念的变化:你比如说,以前大家觉得你当一个公务员就了不起,当一个市长就了不起,但最后别人都会认为,好的医生也会了不起,好的老师也会了不起,好的演员也会了不起,好的商人也会了不起。”

樊建川那时是8个常务副市长中的一个,他总觉得自己就是体制中的一个齿轮,8个副市长,有他一个不多,没他一个不少。邓小平“南巡”讲话之后,樊建川对自己说:机会来了。

“你还记得牟其中么?”樊建川问记者。那时候,牟其中是樊建川的偶像,他给牟其中写信,表明自己对南德集团的仰慕,说明自己要去投靠他。后来牟其中回了信,对他的请求给予了肯定。樊建川说:“当时这也是给我很大的一个信心,因为我有地方去,而且是去一个向往的地方,一个有希望的地方。”

冯小刚《不见不散》里有一段经典台词:“这是喜马拉雅山,这是尼泊尔,这是青藏高原。由于印度洋暖湿气流的影响,尼泊尔王国温暖湿润,四季如春,而山的北麓由于寒冷则终年积雪,如果沿着山腰打开一条通路,将湿气引到山的这一边来,那中国的青藏高原该会变成多少鱼米之乡啊!”

这台词其实并不是冯小刚独创,而是牟其中的设想。当年牟其中来到北京,召见一众导演,说要投资2亿美元做电影;冯小刚借机忽悠他把“黑海舰队”租过来,牟其中欣然允诺,双方引为知己。

一直到现在,樊建川都不觉得这一定是个笑话。他会很认真地问别人:如果真的沿着山腰打开一条通路,会怎么样呢?

“我总觉得自己有很多想法,但是都被环境压制着不能实现。”樊建川说。

“傻儿子”的未来

在很多人看来,樊建川办博物馆,跟沿着喜马拉雅山山腰打开一条通路颇有一拼。

谁都明白中国博物馆生存的脆弱现状,樊建川自己也明白:“博物馆在经济上是一个残疾人、低能儿、侏儒;全世界的博物馆无一例外,要么靠财政,要么靠一个大企业做背景,要么靠政府做。但是这些都不具备,我就想办法,我在想怎么把博物馆做得富有生命,怎么赋予博物馆经济上的能力。”

作为民营博物馆,建川博物馆聚落,有着深深的樊建川个人的烙印。本来,博物馆起初的藏品,也都是樊建川个人的藏品。聚落里的“红色年代生活用品陈列馆”里,有一间小屋,陈列的是那个年代士兵的生活用品,那些东西,从洗脸盆到行军床,全是樊建川个人当年的用品。

樊建川说,他个人的第一件收藏,是上幼儿园时老师给他写的评语。“能按时入园,遵守生活制度……能向老师问早,说再见,能保持衣服和手脸的清洁。学习较好,能正确计算10以内加减法,从1数到100。希望今后好好培养勇敢的精神,遇到困难时不哭。”

他正式开始逛古玩市场,大规模收集文物,还是从1993年在成都当总经理,手里有了闲钱开始的。到1994年成立房地产公司之后,手里有些大钱,就都换成了收藏品。那时在成都市花鸟市场、草堂收藏品市场,只要樊建川出现,贩子们就欢呼雀跃,因为每个人都知道,只要是好东西,樊建川就绝对不会放过。

樊建川收东西和别人不一样,别人讲究个“古”字,元代的青花、宋代的粉彩,东西越老越值钱;樊建川收东西,只收近100年的,而且全是生活用品,脸盆、书信、镜子、粮票、布票……这次地震期间,他到现场去,蹲在街边拣垃圾:砸扁的电脑,小女孩抱的布娃娃,银行被砸弯的匾额,都是他“拾荒”的对象。

“今天很快就会变成历史;现在的用品今后都将变成文物。”这是樊建川的历史观。见到他时,他特别得意地跟记者炫耀,他刚刚买了几大箱《大众电影》上世纪80年代到90年代的发稿签和底稿:“现在都电脑办公了,都没有底稿了。”

建川博物馆聚落的定位,也是跟着他的收藏方向走的:只做中国近现代100年的历史。“这100年做到什么地方为止呢?做到2009年。因为2009年是新中国60年。”

“20世纪是中国变化最大的100年。我们工业化、现代化、文明化就是这100年,这是变化最大的100年。”樊建川说。

在这100年的历史里,樊建川说他要做到垄断。

“在文物上要形成一种资源的垄断,就像别人垄断铁矿石一样,垄断油田、煤田的开采权一样。我们最大的优势、最大的财富就是我们的库房。我们有30万张宣传画,一张宣传画就按1000块钱算,1万张就是1000万元,10万张就是1亿元,我们30万张就是价值3亿元,而这仅仅是宣传画,一个小品种而已。”

他领记者去看他的库房,库房里堆得层层叠叠,仅仅枪械一项,在抗日时期就足够武装一支别动队了:“我们现在是800万件东西,你到网上查一查看一看,中国哪个博物馆,有没有一个博物馆有800万件东西的,可能找不到第二个。”

这800万件里,被评定为国家一级文物的有91件。樊建川搜集它们的途径没什么诀窍,就是市场收集、捐赠和拍卖。1994年房地产公司成立,1998年冲到了四川房地产公司的前5名,2004年开始折腾这个博物馆了,公司的业绩排名就蹭蹭地往下掉——力气全花在博物馆上了。

据说,每年公司都要贴1000多万元在博物馆上。到目前为止,樊建川是这个博物馆不折不扣的灵魂人物,身兼投资人、CEO、公关总监等多项职务。

四川出袍哥,安仁古镇上就有座茶楼叫做“袍哥茶楼”。樊建川的朋友师永刚帮他的博物馆编了一本书,书的形式感非常眩人耳目:纯白的底色上八个黑色粗体大字:“国人到此,低头致敬”。里面对他的描述很有趣:“与人相交,速成好友,被其染者不计其数。”说他有兵士气、流气、勇气、猛气、鲁气,简言之,就是有“袍哥”气。

樊建川倒不否认这点,他觉得自己和袍哥最大的相似处,就是“交游广阔,跟谁都能沟通”。他自己就是他这博物馆最好的讲解员和公关主任,人在四川,三教九流谁都认识:姜文昨晚刚刚走;陆川拍《南京!南京!》在他这里取了很多经,借了好些道具;王中磊来这里看过;《暗算》在安仁古镇他买下的大公馆里拍的……好些天没回成都的家了,往成都开车开到一半,接到电话,××大员到了,只好立刻掉转车头回去陪客。

也亏了他认识的这些人捧场,民营的博物馆才开到了今天,有了这样的规模,这样的名气。

樊建川总觉得,建川博物馆现下是个没学会谋生的傻儿子,有了这样傻儿子,老子是怎么也不能放心去了的。但是对于这个傻儿子的将来,他已经有了自己的谋划。

“在博物馆中多样化、丰富化的这种题材化的前提下,我们不断慢慢地融入商业,不断地融入,比如说古玩商店、旅游商品店、国民大食堂、国民接待站、阿庆嫂茶馆、龙门镇客栈、豹子厅……先做博物馆,从博物馆着手,把人们聚集到这里来,然后我就可以一层层地增加经济收入。门票很低,我就卖水、饭、旅游品、文物、夏令营、拓展训练住宿、会议、饮食基地、书、光碟,慢慢把链条拉起来。现在已经初见成效了。”

“博物馆搞到14个时候,我会停下脚步做其他的事,停下脚步做会议中心,投资会议中心,做一个公馆式的酒店,5星级的公馆式酒店,还有商业街。现在已经可以比较好地吸引人气了,那么我的商业街里面就可能有餐饮一条街、古玩一条街,古玩一条街甚至有拍卖的场地,就慢慢地,这个地方今后有可能变成一个饮食基地,十几个博物馆相配套的。”

樊建川说,他希望最后的结果是:“可以不靠政府财政,可以不靠别人的施舍和赞助。博物馆是一个事业,围绕博物馆有很多产业,事业和产业可以融为一体。”

虽然目前,事业和产业还没有融为一体,但是博物馆显然已经和镇上的居民融为了一体:每天吃完晚饭,周边的居民都会到博物馆的广场上来遛弯儿。樊建川很高兴,博物馆能够成为这镇子生活的一部分。虽然本职身份是房地产商人,但他却一点不后悔把这500亩地盖了博物馆,没盖成居民楼。他觉得,如果盖成居民楼:“它会很快赚钱,但是它跟我的想法和事业相违背,我要做更长的事。”他相信自己在做一件有意义的事:

“其实到2000年前后,我就意识到,我们国家肯定要有一个意识重建的过程,就是整个文明和精神的重建。当时我有一个判断,从1978到2008年我们解决了吃、穿、住、行,但我们有个问题没有解决,就是我们整个民族的文化、道德、价值观,社会的礼义廉耻、爱。物质的发展让人民生活得都非常紧张和非常急促,当时我有一个很大的预感就是我们的中华民族一定会有一个很大的转折,我们就停下来做另外的事。一方面我们发展我们的经济,另一方面我们会有一个文化的复兴时代,会有一个道德重建的时代。”

樊建川相信自己的博物馆会对这个时代的道德重建有用。整个博物馆聚落里,他最喜欢的就是3个项目:壮士群像、老兵手印广场和抗日战俘馆。他觉得这些军人体现了一个民族的血性。他说,房地产行业终究会走下坡的,人也终究是会死的,但是历史是会永远延续的。

樊建川自己在这个聚落里转的时候,经常会蹲下身去把游客扔在地上的烟头、塑料瓶拣起来,扔到垃圾箱里去。一个星期里,他有四五天都会在这个镇子上,户口都迁到了小镇。他说,他觉得这里就像他的书房,在这里他觉得心里很平静,很自得。

他有一个女儿,可他没有把博物馆留给自己的女儿。从10年前开始,他每年都会写遗嘱,最后的这份遗嘱里,他说,他死后,会把博物馆捐给国家。他送了女儿去美国留学,在成都给女儿买了房子,买了车;剩下的,他说,就要靠女儿自己去闯荡了。

安仁古镇上,有大地主刘文彩的庄园。樊建川说,很多很多年前,他还是个少年的时候,曾经一个人骑着自行车,从成都骑车到这里,看刘文彩家的宅子。他还记得,那时候宅子里草很深,是个午后,院子里静悄悄的,什么人都没有。他在荒草里走着,心里有种奇怪的感觉。谁知道,活了大半辈子以后,最后的落脚地,竟然会在这里。■(文 / 马戎戎) 博物馆樊建川袍哥重庆博物馆