我的母亲龚澎

作者:李菁 ( 20世纪60年代,龚澎在新闻发布会上

)

( 20世纪60年代,龚澎在新闻发布会上

)

启蒙

妈妈是1914年在日本横滨出生的,她生命的第一天,便是从与家人避难海外奔走四方开始的,这似乎预示她的一生也将在复杂动荡的国际国内环境中度过。

妈妈一生中最重要的启蒙教育来自我的姥爷龚镇洲。他是安徽合肥人,出身贫寒,年轻时带着仅有的一元钱,徒步从安徽走到保安报考陆军速成学堂(注:后更名为“保定军官学校”),成为第一期学生,主修炮兵,与蒋介石同期同班——姥爷去世时,蒋介石还送过一副挽联。毕业后,姥爷在安庆讲武堂任教官,辛亥时期,他成为安徽著名的革命党人。革命胜利后,孙中山从法国马赛港抵达上海时,姥爷与同盟会会员齐聚码头迎接,孙中山专门召见了他,而黄兴还把夫人徐宗汉的堂妹介绍给姥爷,促成了一段姻缘。

因为支持孙中山二次革命失败而遭袁世凯通缉,1912年姥爷带着姥姥与刚满月的大姨远走日本,在那里生下第二个孩子,姥爷为她取名“慈生”,她便是我妈妈。袁世凯复辟失败后,返回国内的姥爷被孙中山任命为虎门要塞总指挥。姥爷与陈炯明私交较深,但后来看到陈炯明与孙中山不和,甚至谋反,姥爷开始失望以至萌生退意。退出军界的姥爷,在老朋友的帮助下,落户上海。

姥姥徐文出生在广东一个大家庭里,写得一手好字,记得小时候姥姥最喜欢跟我和哥哥念叨的,就是当年姥爷怎么撑把破伞翻山越岭到保定军校上学的事。姥姥有点重男轻女,但有趣的是,她的几个女儿都各有所成。不知道为什么,姥姥一直让我舅舅的孩子用上海话喊大姨和妈妈为“大伯”、“二伯”,可能觉得女孩当男孩养,长大后会有出息。

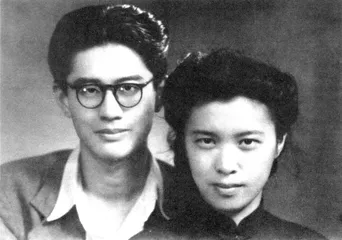

( 1943年,龚澎与乔冠华结婚

)

( 1943年,龚澎与乔冠华结婚

)

姥爷去世早,我从没见过。但妈妈时常会跟我提起他,可见他对妈妈的影响很大。妈妈天生丽质,到十几岁时,她像这个年龄的所有女孩子一样,也开始喜欢打扮。姥爷有一次语重心长地对她说:“这个社会还有很多受苦的老百姓,就在我们身边,每天都发生着。”妈妈后来告诉我,这句话对她一生都有影响:“我一想到他说的,这个国家还有那么多不公道的事情在发生,我的心情就无法平静,以后我就把心思放在学习上,放在国家的大事情上了。”

姥爷到上海是1926年,那时上海是一个繁华的大城市——我小时候曾看见妈妈留的以前的小画片,都特别精致。上海滩有一类女性,沉浸在物质生活的享受中,但妈妈的视野和胸怀已经开始悄然发生着变化。

( 1964年1月,龚澎访问亚、非、欧14国,与非洲妇女在一起

)

( 1964年1月,龚澎访问亚、非、欧14国,与非洲妇女在一起

)

姥爷虽然并不富裕,但他坚持把孩子们送到最好的学校读书。1928年,妈妈进入上海圣玛丽亚女子中学读书,大姨比她高一级。妈妈是一个很聪明的人,但她更刻苦,比别人付出更多。冯亦代夫人郑安娜与妈妈是中学同班同学,那时妈妈爱看书,经常错过吃饭时间,姥爷就每周送她一桶饼干,妈妈经常抱着饼干桶边吃边看,以至若干年后,郑安娜印象最深的便是那只马宝山牌饼干桶。

圣玛丽亚是一所教会学校,很注意英语教育。起初妈妈的英文成绩并不理想,而她又不像身边那些家境富裕的同学请得起家庭教师,别人玩的时间,她都用在读书上。到了第二个学期,她的英文就让同学们刮目相看,早年打下的扎实的英语基础,也使妈妈一生受益匪浅。

( 1945年,龚澎在重庆陪同毛主席会见美国友人

)

( 1945年,龚澎在重庆陪同毛主席会见美国友人

)

我记得小时候有一次问妈妈:国家兴亡,匹夫有责。匹夫是男的吧?妈妈回答:女的也一样。妈妈读书时,圣玛丽亚学校的校长说过一句话:“我们不但要培养大使夫人,更要培养女大使。”大姨后来也跟我说:我和你妈妈都不是以“夫人”身份而是以外交人员身份参加工作、获得认可的——大姨龚普生历任外交部国际法司司长、中国首任驻爱尔兰大使,而妈妈用一生的努力证明:在以男性为主的社会里,女性依然可以凭借自己的能力获得承认与尊重。

太行山上

( 1949年10月1日,龚澎在天安门城楼上参加开国大典 )

( 1949年10月1日,龚澎在天安门城楼上参加开国大典 )

1933年,19岁的母亲考入燕京大学历史系,与一年前考入经济系的大姨成为校友。在燕京读书的第一年,因为参加的社会活动比较多,成绩有点下降。妈妈很好强,她立志拿到奖学金,到了第二学期,她果然又拿到了班级第一。

著名记者埃德加·斯诺后来在一本书中曾写道:“国民党政府把大批最有才能最能干的青年男女驱赶到了中国最后的希望——红旗之下,在他们当中有一批就是司徒雷登博士所主持的燕京大学最优秀的基督徒学生。”妈妈与大姨无疑就属于斯诺所说的这一批学生。妈妈在燕京期间加入了共产党,与俞启威(黄敬)、姚克广(姚依林)、王汝梅(黄华)等几位一起,成为北京最活跃的学生运动领袖。

( 1952年,龚澎、乔冠华在朝鲜开城

)

( 1952年,龚澎、乔冠华在朝鲜开城

)

1935年的“一二·九”运动,燕京大学出动了6个大队,母亲是大队长之一。对这次学生运动,国民党封锁消息,除了斯诺发了一条独家消息外,北平各大报纸都没有任何报道。在斯诺建议下,燕大学生自治会在未名湖畔自己组织了一个外国记者招待会,主持这场招待会的正是妈妈和大姨。妈妈的机智和口才给记者们留下了深刻印象,这是年轻大学生们的第一次,也是妈妈的第一次,也是她数十年新闻发言人生涯的开端。

1937年夏,妈妈大学毕业后回到上海,在母校圣玛丽亚中学教书。抗战爆发后,很多青年学生都走上了革命道路,妈妈便是其中一位。妈妈虽然没有告诉家里真实去向,但姥爷之前看过妈妈译的《红星照耀中国》的部分章节,已猜出几分。虽然姥爷的身体不是很好,但他默默同意了妈妈的选择。

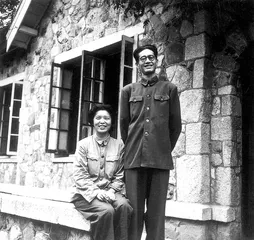

( 1957年,乔冠华、龚澎与一对儿女的全家福

)

( 1957年,乔冠华、龚澎与一对儿女的全家福

)

可以说,对妈妈这样带着一腔浪漫激情的青年学生来说,真正的考验是到达延安以后才开始的。与妈妈同去的学生中有的就动摇了,辗转回到了城市里,而妈妈和另外两名学生坚定地留了下来。当时到延安的有很多女学生,她们情况各不相同,有的是为了逃婚,有的是因为遭受打击,也有的是因为家境贫寒。而妈妈不一样,她的家庭和谐,妈妈本身也有稳定的工作和收入,离开家离开父母放弃优越的生活条件,对她来说是为革命付出的代价,这需要一种伟大的理想和使命感做动力,这也是妈妈和许多革命者的不同之处。妈妈很崇拜彭湃,他出身于广东一个富裕人家,却放弃了物质生活投身革命。为此,妈妈在奔赴延安时,特地把自己的名字由“龚维航”改成了“龚澎”。

1938年10月,妈妈在延安马列主义学院毕业后,分配到太行山沁县《新华日报》华北版工作。从延安出发到太行山的路上,恰巧与第18集团军副总司令彭德怀同行,一路上两人边走边谈,这一路,竟戏剧性地改变了妈妈的行程。爱惜人才的彭老总决定把妈妈留在八路军总部秘书科,这段时间,妈妈担任过彭德怀和朱德的秘书。

1938年,在燕大经济系教书的英国教授林迈克,与其他3人历时3个多月,徒步来到八路军驻地,得到朱老总接见,妈妈为他们担任翻译,这为她后来走上新闻与外交道路奠定了基础。

妈妈后来跟我回忆:初到延安时,她还有一些小资产阶级情调,会莫名其妙地感伤,遇到挫折会觉得周围人不理解自己。但到了太行山区,特别是穿上八路军军装后,她感觉整个人发生了脱胎换骨的变化。她在山西参加妇救会工作,与当地妇女同吃同住,她可以很长时间不洗澡,头上长满了虱子。在我看来,妈妈从单纯的学生转变为坚定的革命者,就在这个时期。

到延安后,妈妈曾经用英文写了一份自传,回顾自己为什么离开繁华的上海,一直持续写到后来赴重庆十八集团军办事处工作。那时大姨即将到美国留学,妈妈把原稿交给她,希望得到名师指点后在美国出版——那时她还不知道组织对这方面有一些规定。大姨到美国后把书稿交给著名作家赛珍珠,赛珍珠对大姨说:写得很好,请转告你妹妹,如果稿件上再加上她在爱情方面的故事就更完整了。不久太平洋战争爆发,此事就搁置下来。不过,妈妈确实是那个年代一类中国青年的代表。

重庆岁月

1940年,妈妈离开太行山,调到中共重庆南方局,任周恩来的外事秘书,同时也担任周恩来与外国记者、外国使节打交道的联络员和新闻发布员。对外活动中,她是以《新华日报》记者的名义出现的,这是国民党政府承认的合法身份。

那段时间,来自美联社、合众社、路透社以及《时代》、《泰晤士报》等著名传媒机构的上百名外国记者驻在重庆,妈妈带着延安最新广播稿的副本,和这些外国记者交朋友,宣传共产党的理论,很多外国友人由此成为她终身的朋友。西方著名的汉学家费正清就是那时与母亲结识并成为朋友的,他曾在日记里这样评价母亲:“在1943年弥漫在重庆的沮丧的单调气味的气氛中,她那充沛的生命力使人如同呼吸到了一股新鲜空气。”他还形容妈妈,“对她所认识的每一个人都能产生一种驯服功能”。当时国民党行政院的发言人叫张平群,他的亲戚后来在新中国的外交部工作,她说张平群和夫人对龚澎印象很深,虽然在政治上是对手,但他们很钦佩妈妈的人品和才华。

上世纪80年代,一批在“二战”期间曾到中国采访过的老记者相聚在美国亚利桑那州,开了一个名为“Who Lost China”的研讨会。“Kong Peng”(母亲的英文发音)是会上经常被提及的一个名字。1985年,这批美国老记者重返中国,“龚澎”再一次被他们屡屡提及,有一位老人还特别想见我,跟我讲讲妈妈的故事,可见妈妈当年在重庆的影响力。那时在重庆媒体圈里曾流传一种说法:“龚澎有外国记者替她保镖。”虽然这种说法并不属实,但也从一个侧面反映出妈妈的工作成绩。毫不夸张地说,很多人因为龚澎而改变了对共产党的看法。有一位老人告诉我:“我没参加过共产党,对政治也不太了解,但我眼里的共产党人就是你妈妈这样的人,真诚而有魅力。”还有一些同学和妈妈走的路不一样,但她们之间的私人感情非常好。“只要让我去做,我就去,就因为是龚澎。”

毫不讳言,那时有很多人暗恋妈妈,包括一位特别出色的美国记者,很多人也曾著文提及这些轶闻。但妈妈一向落落大方,既不给人尴尬,也从不津津乐道于这些事情。很多人都写文章夸母亲长得漂亮,其实她有一种特别的气质,她漂亮,但从不刻意修饰自己。妈妈生前特别不喜欢别人夸奖她漂亮,她更希望靠能力和才华获得赞赏。所以我在写书时,哥哥提醒我说:对妈妈外貌的赞美,只要有一处就足够了。我想妈妈也会同意这一点的。

很长一段时间里,妈妈会定期接到一封来自太行山的信,那些写在粉色信纸上的话,是妈妈最甜蜜的期盼和快乐。

1938年冬的某一天,朱老总兴奋地告诉大家:一位在德国留学8年的留学生将要来司令部工作——这位来自北京的学生叫刘文华,1938年1月,他跟随杨虎城将军一起回国,拒绝了5所著名大学的聘书,追随心中理想来到太行山,不久就调到前方司令部秘书处,担任朱德、彭德怀的秘书。坦率地说,那时候革命区的女青年很少,像妈妈这样受过良好教育的人比较容易接近那些位置高的人,但妈妈坚持找与自己经历相似、有共同语言的人做伴侣,虽然比较而言,她这样的路可能走得更辛苦些。很自然地,妈妈与高大沉稳的刘文华走到了一起。1940年8月,两人结婚,当天,他们郑重而浪漫地在村里一棵杨树上刻上两人姓名和结婚日期。

新婚不久,妈妈便被调到重庆,他们在一起的时间只有短短的29天。她和刘文华商定每周通一封信,“抗战胜利那天,就是我们团聚之日”。没想到,这一次竟就是最后的诀别。

1942年,一连几个月妈妈都没有收到来自太行山的信,特别是知道左权牺牲后,她被一种不祥的预感笼罩着。她鼓起勇气走进周恩来的办公室,本来希望得到一个否定的答案,但是周恩来凝重而沉默不语,她一下子全明白了。

原来1942年5月,刘文华在从总部返回情报站的路途中,因长期劳累导致的急腹症发作,此时正好赶上日本兵在周围扫荡,无法被及时送去救治而在疼痛中去世。去世前,他让身边人帮助写下遗嘱,其中有这样一句:“我的妻子我爱她,我倘有不测,让她嫁人,只要不脱离革命,就对得起我……”他留下的随身携带的挎包里,有一张妈妈围着白围巾参加“一二·九”运动时的珍贵照片和妈妈告别时给他留下的一丝黑发。

消息传到重庆,被周恩来暂时隐瞒下来。原来,几天前,妈妈刚刚得知在桂林避难的姥爷因病去世,和姥爷感情深厚的妈妈特别伤心。周恩来不忍心让妈妈接连承受这不幸的打击。

妈妈去世后,我从大姨那里知道她和刘文华的事情。我一直有一个愿望:想了解妈妈一生走过的路、经历过的人和事。几年前的一天,我坐上火车,特地来到埋葬刘文华的河北邯郸晋冀鲁豫军区烈士陵园。陵园很大,附近还有一个招待所,陵园管理员告诉我,很多退休的部队老干部经常会在招待所里住一两个月,白天就到某个墓碑前坐着,跟“里面”的人说一上午话。以前听爸爸妈妈谈起革命年代的事情,总是感觉很遥远,而看到那些墓碑,我才第一次对“牺牲的先烈们”有了切身的感受。我找到刘文华的墓碑,在心里轻轻地说:“刘伯伯,我替妈妈来看你了……”

当年两个最亲爱的人的离去,让妈妈痛苦万分,她蒙着被子在宿舍痛哭了一整天。周恩来和邓颖超特地找她谈话,希望她能重新振作起来。妈妈很快克制了自己的悲伤,投入到更努力的工作中。在妈妈那一代革命者心中,他们为之奋斗的目标是要超越个人感情的。

因为劳累和一连串的变故,妈妈病倒住院,很多朋友都赶来探望她,其中不乏每天都会带着鲜花来的仰慕者。而每一天都会带一束玫瑰花来的,就是爸爸乔冠华。

才子佳人

妈妈是在重庆与爸爸认识的。此前,爸爸以“乔木”为笔名写了大量关于“二战”的国际评论,成为名噪一时的记者。香港沦陷后,爸爸与诸多文化界名流撤离到重庆,刚到那里,他便被夏衍介绍,拜访周恩来。爸爸在曾家岩的“周公馆”与妈妈不期而遇。

因为工作关系,两人经常见面,彼此的认识和交往也十分自然。1943年秋,爸爸、妈妈结婚。周围的老朋友开玩笑说,他们的结合,是“断肠人找到了心上人”。毛泽东的评价是:“天生丽质双燕飞,千里姻缘一线牵。”

当时还有一个很有趣的小插曲。爸爸的老朋友冯亦代回忆:“在香港时,老乔是他们家的常客,才气横溢,每每语惊四座。那时郑安娜便和他感慨:如果维航(龚澎)与老乔相识,倒是天生一对。”不过那只是说说而已,因为郑安娜根本不知道妈妈的下落。后来郑安娜得知爸爸、妈妈走到一起后,连连说:“你看!当年我就说他俩应该在一起呢!”在别人眼里,这是一对标准的“才子佳人”组合。

1944年7月,哥哥乔宗淮出生,他是在曾家岩“周公馆”长大的。天气暖和时,爸爸、妈妈常把哥哥的小床放在办公事的天井中间,周恩来的办公室在一楼,经常是哥哥哭了他抱一抱,渴了饿了他喂一口。爱泼斯坦说,曾家岩有一种浓厚的家庭气氛,龚澎的孩子坐在一边,周恩来更像一个舅舅。有时候周恩来会见客人后拍照留念,便喊哥哥:“弟弟(重庆人对小孩子的称呼)过来一起照相!”哥哥把脸扭到一边只顾自己淘气,“拒绝”和周伯伯合影。长大后他才发现竟没有几张和周总理的照片,后悔也来不及了。

爸爸、妈妈在重庆结交了不少朋友,他们不说教,对人的影响是那种和风细雨式的。有一次,爸爸肠胃病发作做了急诊手术后需要输血,医院血库里没有B型血,妈妈特别着急,告诉了两位好朋友,让他们帮着想办法。第二天一早,在医院守了一夜的妈妈推窗一看,门口排起了等着为爸爸献血的长队,排在最前面的是美国使馆的二等秘书、曾担任过史迪威助手的谢伟思。为一个公开共产党员身份的人献血,而且很多是素不相识的人,这个场景让妈妈特别感动。

小时候,我一直以为爸爸、妈妈就是一家人,为此我还和小伙伴吵过一架。他说:“你回去问你爸爸、妈妈,他们肯定不是一家的,这事我敢和你打赌。”我不信,回去问爸爸,爸爸说:“是啊,我和你妈妈,一个在苏北,一个在广东,怎么可能是一家呢?”我呆住了。他们实在是太和谐了,和谐得仿佛天生就是一家,我从来没见过他们俩红过脸,更别说吵架了。

从小时候起,我就听爸爸喊妈妈“达令”(darling,亲爱的),我一直以为这是妈妈的小名,直到有一次突然听到妈妈也这样喊爸爸,我很奇怪地问妈妈,妈妈笑着说:“这也是你爸爸的小名。”想了一想又补充一句,“不过,这个小名只在我和你爸爸之间使用”。爸爸经常对周围的朋友说:我和龚澎,可不是一般的夫妻!每天晚上,他们都会在房间里聊很久,从工作到生活,无所不谈。在我看来,他们之前的感情涵盖了爱情、友情和亲情。

爸爸、妈妈还有一个共同爱好:古典音乐。他们特别喜欢肖邦的《军队波罗乃兹》,他们决定让我学钢琴。那时一架钢琴对我们来说是个不小的负担,我经常听妈妈念叨:这个月又可以攒下买琴的钱了!一直攒了几年,妈妈给我买了一架东方红牌钢琴,这是我们家有史以来唯一的“大件”。当钢琴运到家里时,我们全家都像过年一样兴奋。

相对而言,妈妈比较理性,在政治上更成熟,她善于做人的工作,与各式各样的人相处,而爸爸是一个才华横溢的学者型革命者,他为人处事质朴耿直。妈妈特别注意维护爸爸,无论在家里还是在工作场合。上世纪50年代初,组织部门曾想提妈妈任外交部部长助理,妈妈得知后专门找到周总理说:老乔比我更合适,如果在我们两人中间选一人,请组织上还是先考虑他吧!周总理笑着说:“在家里老乔是一家之主。”

妈妈对爸爸的爱,绝对是一种付出。他们在一起的30年,也是爸爸才华得到最大发挥的30年。很多人都认为爸爸的巅峰时期是1971年参加联大会议,那时虽然妈妈已经去世了,但爸爸的生活环境并没有发生太大变化。他是在妈妈爱的延续中登上巅峰的。

阳光灿烂

解放后,妈妈被任命为外交部情报司(后更名为新闻司)司长,爸爸是代理亚洲司司长。妈妈是外交部建部初期十余名正司级官员中唯一的一位女性,作为外交部第一位女司长,她在新闻司一直干到1963年升任部长助理为止,整整14年。

1954年日内瓦会议期间,妈妈与黄华一起成为中国代表团发言人。1960年第二次日内瓦会议时,在周恩来亲自提名下,妈妈担任中国代表团首席发言人。20年中,妈妈多次以新闻司长、部长助理身份随周恩来、陈毅出访。尽管因从事的新闻工作让母亲在公众场合频频出现,但她始终保持着热情而沉稳的性格,周恩来曾评价母亲是“静若处子”。

我是1953年出生的,爸爸经常跟我念叨,本来希望我出生在朝鲜战争停战谈判那一天,以我的生日定下停战日,但谈判拖了一个多月,我也没挨到那一天,爸爸还挺遗憾的。生我那年,爸爸40岁,妈妈接近38岁,他们都特别喜欢孩子,也特别疼爱我。

妈妈生我时难产,所以我小时候妈妈总是担心我身体有问题,她又想验证这一点,又怕我知道后伤自尊心,为此颇费脑筋。

有一天妈妈告诉我去做智力题,我高高兴兴地跟她去了。到了医院,医生拿出5块大积木让我数数,我觉得被羞辱——因为那时我已经开始学习趣味数学这一类“高级”题了,因而愤怒得拒绝回答。医生出来告诉妈妈:“你女儿的测试结果大概有问题。”

现在想来,那时对妈妈的打击应该很大,但妈妈在我面前一点也没有流露出什么,只是小心翼翼地问我,为什么不回答医生的提问。我生气也不理妈妈,所以她永远都不知道,医生那天给我出的是什么题。妈妈去世后,大姨告诉我:你妈妈那天急死了!这件事情想起来我就特别后悔。

妈妈不但是一个出色的外交官,她也把全部身心都放在营造这个家上。她当年去苏联出差的时候,给正在读小学的哥哥写信,上面用钢笔清晰地解释地球自转的方向和时差的原理。不管到哪儿,她总是想方设法寄有当地风光的明信片给我们,金字塔、狮身人面像、尼罗河……那些印着奇妙的异国风光的明信片是我童年快乐的记忆之一。

1964年3月,爸爸、妈妈跟随周总理出访14国回来,我急不可待地请假去机场接他们,那一次,毛泽东、朱德、刘少奇都亲自到机场迎接。看着毛主席和大家照完相,我站在那里等爸爸、妈妈。不一会儿,毛主席大步朝我走过来,满脸慈祥地看着我,想逗我说话,我却害羞地躲到旁边的高个子叔叔后面。

一会儿,妈妈出现在我眼前。我兴奋地告诉妈妈我见到毛主席了。妈妈问:“主席和你说话了吗?”我摇摇头,妈妈说:“那我请毛主席和你讲几句话!”说罢,她朝着毛主席走远的背影追过去,一边喊:“主席!毛主席!”遗憾的是,距离太远,毛主席最终还是没有听到,在一群人的簇拥下很快乘车离开机场。那个年代有很多革命者忙于工作而忽略家庭、忽略孩子,但妈妈对我们的每一点要求都非常关注,在别人眼里甚至有点宠爱孩子。

妈妈从来没有把工作上的压力带到家里,虽然偶尔她会显得有些疲惫,但她从来不在我们面前抱怨。大姨后来说:你妈妈其实挺辛苦的,她非常下工夫,想把这个家怎么弄好。每年春天,我们全家都会到王府井一个老照相馆照一张全家福,那是全家忙碌而快乐的时刻,爸爸一定会整整齐齐地穿上他的中山装,妈妈会从柜子里拿出平时不允许我穿的漂亮衣裳。这样的快乐一直到“文革”前,全家人依偎在一起、喜滋滋地面对镜头是我一生无法忘怀的幸福。

在众人眼里,我们是标准的幸福之家。其实物质上我们生活得很简单,住房每月交租金,家具也是从外交部租来的,他和妈妈唯一的爱好是听音乐,买了一个留声机。除了钢琴和唱片柜之外,所有家具都有“外交部”的标签。一直到妈妈去世,我们家都没有电视、冰箱。家里剩不下什么钱,因为爸爸、妈妈的钱都用在买好烟、好茶、好酒上面了,在这些方面,他们稍讲究一些。妈妈的手指又细又黄,她有一次告诉我:在重庆工作时她总是熬夜,于是靠抽烟支撑着,后来也就抽下去了。但她一再警告我不许抽烟。

妈妈在家里也绝对是一个好妻子、好母亲。爸爸有一顶灰色的小毛线帽,每到第二天有外事活动时,妈妈就提前把小帽子准备好,让爸爸睡觉的时候也戴着它,第二天保准头发一丝不乱,戴小帽子的爸爸几乎成了他在家里的形象。

妈妈是爸爸的减震器,也是他的主心骨。多少年来,爸爸是个心里存不住事情的人,有什么事情总是和妈妈商量,特别是大的决策上。有老同志半开玩笑说:乔冠华归龚澎领导。爸爸听妈妈的,是因为妈妈的话有道理。

我一直感觉:在我们家,妈妈是太阳,爸爸是月亮。我也不知道为什么这么形容。爸爸本身也发光,但他身上的光是源于妈妈的。只要妈妈在,我们家就充满了阳光。但是,等我长大以后,我才体会到,妈妈,什么都想做好,而她,实在太累了。

生离死别

1957年,“反右”开始,政治气氛变得紧张。妈妈所在的新闻司一下子出了8个“右派”,妈妈也被下放到房山县任农村工作部部长,妈妈的身体从那时开始走下坡路,用手指在小腿按下去就是一个小坑,那是营养不良引起的浮肿。

妈妈在重庆特殊的工作经历,使她很容易就成为攻击目标。“文革”中很快有造反派前来抄家,翻箱倒柜,家里的东西散落一地。临走时,造反派们高呼“打倒”,并且用墨水在爸妈房间门口的大立柜上刷上了大标语:“打倒三反分子龚澎!”“打倒走资派乔冠华!”老阿姨叹着气开始收拾东西,妈妈让我们找来印刷好的毛主席语录贴在大门上:“勇敢、坚定、沉着,向斗争中学习,为民族解放事业随时准备牺牲自己的一切!”然后,妈妈站在大标语旁边,让哥哥为她摄影留念,那刚强坚定的目光永远定格在胶卷里,也定格在我们的记忆里。那时候仿佛感觉,有妈妈在,我们什么都不怕。

和妈妈共事了30年的周总理知道后,用他的方式巧妙保护着妈妈,一次会议上,周总理看着坐在最后的母亲就大声说:“龚澎,你坐在前面来!”“龚澎,你怎么可能是三反分子呢!”

“文革”开始后,爸爸也成了“走资派”。有一次,造反派轮番审爸爸,要他交代周总理在内部会议上的讲话内容,爸爸悄悄打电话问妈妈:现在压得很紧,问得很具体,要不要说?妈妈很坚决地说:“坚决顶住!不要写任何东西,我永远是你的妻子!”

外交部有人评价说:乔冠华虽然恃才傲物,锋芒毕露,但对夫人龚澎却是言听计从。在很多问题上,爸爸总是习惯听妈妈的意见,后来事实也证明,妈妈在大是大非的原则问题上,的确比爸爸坚定、果断。

其实妈妈自己的处境也非常艰难。她每天到外交部上班,爬上6层楼后第一件事是打扫公共厕所的卫生。打扫完后,妈妈坐在楼梯上喘口气,有的人看到她就绕着走,对此,母亲看得开。每天下班,等大家几乎都走光后,哥哥推着自行车来接妈妈,妈妈坐在后架上,哥哥把她送到台基厂北口的公交站,把妈妈送上3路无轨电车,哥哥再骑车紧随其后,到了美术馆,再用自行车把妈妈带回家,那时,她的身体已孱弱不堪。

“文革”一开始,妈妈就做好了各种准备。她说,如果我们不能继续做外交工作,就全家到乡下去,我可以教历史,你爸爸可以教语文,总有办法活下去。妈妈还给全家都做好了棉衣,特别为爸爸做了丝棉裤。妈妈说,你们将来大了,成了家后有孩子还和我们住在一起,我和你爸爸就喜欢热热闹闹一大家人团聚在一起,只要我们全家在一起就是幸福的!

可惜,我们再也没有这种团聚的机会。1968年,哥哥清华大学毕业后到丹东农场锻炼,第二年夏天,我欢天喜地地离开北京,到了我们想象中的“革命大熔炉”内蒙古插队。妈妈那时身体已经很不好,她特别希望我能留下来。但我那时只有16岁,我没有注意到妈妈略带哀伤的神情,也没有意识到,妈妈能留在我们身边、陪伴我们的日子已经不多。

1970年,妈妈在家里突然晕倒,幸好探亲回来的哥哥及时发现,和爸爸一起把她送到北京医院急救,第一次脑出血时,我从内蒙古赶回来。虚弱的妈妈看到我,脸上露出由衷宽慰的笑容:“见到女儿病就好了一半!”妈妈恢复得比较好,大家也很乐观。妈妈从来没和我谈起她的痛苦,也从来不抱怨,每次见到我,她总是慈祥地笑着,紧紧地盯着我,似乎想把所有的爱都留下来……

再下乡前,妈妈装作不经意跟我谈过一次“以后”的问题,我知道她是在为万一发生的情况做准备,这是她的想法:对子女的教育“有生有死”。我一直都记得妈妈说这些话的神情:镇静而不哀伤。我相信不是每一个女人,甚至每一个人都能做到这一点的。但我固执地不听,因为我不相信妈妈会走。每当妈妈尝试着跟爸爸谈及此话题时,她一张口,爸爸就几乎不能自持,他总是哽咽着说:“达令,我们不谈这些,你一定会好的!我们不会分开的!”有一天我恰巧经过病房门口,听到里面传出爸爸一阵阵呜咽声,我悄悄往里看,妈妈与爸爸深情地对望,妈妈依然沉静,爸爸却泪流满面,只是一再地重复那句话:“达令,你不要说了,我们不会分开的,我们永远也不会分开!”

相反,妈妈和哥哥谈得比较多。妈妈太了解爸爸了,知道他在情绪低落时,需要倾诉,她希望在自己走后,哥哥能多扮演这样的角色。她特地嘱咐哥哥:“你爸爸很有才华,但在政治上没有经验,你一定要多多帮助他……”后来的事情仿佛应验了妈妈的预感。只有25岁的哥哥抑制着巨大的悲痛,坚强地面对着妈妈最后的嘱托。

妈妈是因为一个很小的细节死的,因为便秘,她脑部第二次出血,再次陷入昏迷,靠机器来维持生命。爸爸已经痛苦得失去方寸,还是周总理决定给妈妈做开颅手术,做最后的尝试。虽然第二天就要访问朝鲜,但他还是匆匆赶到医院来探望,看着妈妈失去往日的活力和美丽,他神色凝重。他俯下身来小心翼翼地搭在妈妈枯瘦的胳膊上把脉,摇摇头叹息着说:太虚了!后来周总理再次去医院探望,他说:“我不愿看到龚澎这个样子,看了我就难过……以后我再也不来医院看她了……”

奇迹还是没有发生。昏迷了半年后,妈妈还是离我们而去。对我来说,稍感安慰的是,最后一段时间我一直在她身边。

周总理没有去八宝山参加遗体告别,在他记忆里,妈妈应该永远是重庆时期身着戎装英姿勃发的样子,他不止一次地对母亲生前结识的外国朋友们难过地说:“龚澎死了,龚澎死了……”

十几岁时我问过妈妈:“你跟周总理特别熟吧?”妈妈只是简单回答一句:“那是因为工作。”妈妈对总理非常尊敬。在总理身边工作了几十年,妈妈深受总理影响。有外国记者评价说:“龚澎的一举一动,体现着大家所熟悉而且十分欣赏的周恩来的工作作风。”的确如此。

总理对妈妈也特别信赖与器重。家里发生一连串的变故后,1973年中秋后的一个周末我和哥哥在中南海西花厅见到了周伯伯和邓妈妈。周伯伯像对待家里人一样,详细询问我和哥哥的生活与工作,哥哥如实谈了心中的困惑和想法。周伯伯鼓励我们走自己的路,不要靠家里,父亲的事情随他们去。在谈到妈妈时,周伯伯一字一句地说:“你们的妈妈是一个非常出色的人,没有人能够代替她。”在那时候,这些话对我和哥哥是极大的安慰。我后来才知道,其实那段时间周总理也处境艰难。

所有人都知道,妈妈走后,受打击最大的人,是爸爸。那段时间,爸爸经常倒一小杯茅台酒一个人孤独地喝着。他经常独自坐在书桌前一遍又一遍地写那首《江城子》:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘……”他一下子老了许多,头上的小灰帽也不见了,经常,我要用湿毛巾,轻轻擦去他的眼泪。他最爱做的一件事是等我们都睡着后,拿出一个放大镜,一张张地翻看他和妈妈在一起的照片,伤心时,院里的邻居都能听到他哀伤的哭声……

1971年11月,爸爸率代表团参加联大会议,出发前,一直沉默不语的爸爸突然站起来,走到妈妈的遗像前,掏出白手帕仔细地擦去镜框上的浮尘,然后摘下眼镜,长久地凝视着照片中的母亲。我和哥哥默默地站在房间门口,仿佛也感受到了爸爸、妈妈穿过生死之界的心灵对话。片刻,爸爸向外走了几步,转过身再一次深深地看着妈妈说:“达令,我要动身了!”深吸了一口气后快步走出了大门。爸爸在这次联大会议上的表现,尤其是那个著名的“乔的笑”,是他个人外交生涯上的巅峰,也是中国外交史上闪亮的一页。我一直相信,那笑容的后面,是妈妈深遂的眼睛。

或许是我们以前过得太幸福了,妈妈为我、为这个家庭遮挡了太多的风雨,我没想到,她走后,我的生活会发生那么大的变故,那个曾经幸福的“家”散了,宠我疼我的爸爸也显得那么遥远而陌生。最让我难过的是,妈妈走后第三年,那架东方红牌钢琴,我视为妈妈留给我的最后的纪念,也被“清理”而不知所终,那是我心头永远的痛……

一度我和父亲的距离很远,最长时间我们曾3年没有见过面。1976年,爸爸被免去外交部长职务,他在极其复杂的历史时期,陷入了复杂的政治漩涡,我和哥哥又默默回到他身边。爸爸曾对别人感慨:“在我最红的时候,我的孩子离开了我,但是在我最艰难的时候他们又来到我身边,还是自己的孩子好啊!”

有些事情,我和爸爸从来没有当面讨论过,因为那时候他需要我们的安慰,但我相信爸爸心底是清楚的。有一次,爸爸意味深长地跟我说:“和你妈妈在一起的日子,我一天都没有忘记过!”1983年9月22日中秋节,在团聚的日子里,爸爸离开了人世,我相信,他一定是到天堂与妈妈相会了。

从妈妈去世那一天起,我就暗想:有一天我一定给妈妈写本书,把她的一生记录下来。这对我很重要,我用这种方式怀念自己的妈妈,跟任何人没有关系。写这本书的8年,我时常感觉又重新回到了和爸爸、妈妈一起生活的日子,这让我既快乐又痛苦,我知道,那些难忘的日子将会伴随我走完一生,直到我和他们在天国里重逢……■(文 / 李菁) 历史母亲龚澎军事历史周恩来