亲爱的“弗洛伊德医生”

作者:陈赛 (

电视剧《问诊》中的飞行员埃里克斯

)

(

电视剧《问诊》中的飞行员埃里克斯

)

伍迪·艾伦在《安妮·霍尔》里讲过一个老笑话。一个家伙去见他的心理医生,说:“我弟弟疯了,他以为自己是鸡。”医生问他:“为什么不带他本人来?”那人说:“但我需要鸡蛋啊。”

这是他对男女关系的看法,“它是最不合理、疯狂、怪异的。但我们一直经历这些,因为我们大都需要蛋”。

生活何尝不是如此?城市生活高压而寂寞,为了接受荒谬的生存前提,每个人多多少少都有些精神失常,越是敏感的人,痛苦越多。但真正到要看心理医生的地步,在中国仍是不可想象的。那么,不妨看看《问诊》。

有人把《问诊》比喻成电视剧里的花椰菜,有营养,但不好吃。其实,碰对了厨师和食客,花椰菜也可以非常美味。这本是一部以色列的电视剧,以色列人拍这部剧的成本,还不够买一双《欲望城市》里的鞋子,其受欢迎程度却几乎构成了一种文化现象。后来被HBO引进,从希伯来语到英语,台词几乎是逐字逐句地翻译。导演是加西亚·罗德里格(Garcia Rodrigo),大作家加西亚·马尔克斯的儿子。也许是因为父亲的盛名,他没有选择写小说,而是当了电视剧导演,拍过著名的《六尺之下》、《黑道家族》,都是很边缘但极有创意的故事。《纽约时报》有一篇关于他的特写,说他在捕捉女性脆弱的心理方面有天赋的才华,这在《问诊》中表现得尤为明显。

与《迷失》、《英雄》相比,《问诊》的剧情和角色都出奇的简单。剧中主角是心理医生保罗和他的4个病人,每周轮流4次问诊,每次30分钟,最后一天他去见自己的心理医生。每一集都像一幕独幕剧,只有两三个演员,摄影机几乎从未离开过心理医生的办公室:橙黄的布沙发,昏暗的台灯,一墙壁的书,窗外似乎总在下雨,风景模糊,房间里幽暗、安静,只隐约听到钟表走动的声音。30分钟的剧情完全靠对话支撑,看下来居然不觉得枯燥,全在于语言和演员的功力。所以罗德里格说:“这部剧只关于表演与写作。”

( 电视剧《问诊》中的艾米 )

( 电视剧《问诊》中的艾米 )

周一是劳拉,30岁,性感美丽的女人,有自毁倾向,爱上了自己的心理医生,心理学术语叫“情欲移情”(Erotic Transference)。

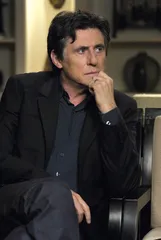

周二是埃里克斯,一个轰炸机飞行员,典型的自恋型人格障碍,在巴格达误炸了一所学校,死了16个孩子,却感觉不到负罪感。

( 加布里埃尔·伯恩扮演剧中心理医生保罗

)

( 加布里埃尔·伯恩扮演剧中心理医生保罗

)

周三是苏菲,一个16岁的体操女选手,聪敏、尖刻、混乱,又不乏少女的天真,有自杀倾向,她的生活基本上被周围的成年人给毁了。

周四是艾米和杰克,一对问题夫妻,为怀孕还是堕胎争执不休,对彼此的怨怼简直如滔滔江水,让人透不过气来。

( 导演加西亚·罗德里格

)

( 导演加西亚·罗德里格

)

周五,不堪重负的保罗去看自己的心理医生吉娜——他青年时代的导师,一个温暖、敏感的倾听者和保护者,但因旧仇新伤,他们之间的辩论反而是最激烈的,有时让人身心俱疲。

在伍迪·艾伦的电影里,心理医生经常被塑造成一群可笑无用的人,主角往往看了十几年心理医生没见好转却一直付钱看,即使《黑道家族》中坚强的梅尔菲(Melfi)医生,多少也是有些滑稽的。很少有电视剧一本正经地描述一个心理医生的故事,尤其是详细的问诊过程,因为可以想象其中的枯燥:长长的沉默,犹豫的供认,找不到一个准确的词语表达自己,直面一个人目光聚焦时的尴尬和隐秘的喜悦。身在其中者也许如临大敌,但外人看来,这个过程是十分沉闷的。

然而,在《问诊》里,保罗在与病人的对话中,察言观色、抽丝剥茧的过程,简直像阿加莎的侦探故事。这4个病人都聪明、谨慎、戒心重重,他们的话语被层层的暗示、隐喻、敌意和逃避所遮盖——弗洛伊德曾把心理分析比作考古学,在层层的废墟下发掘意义。一个看似不经意的用词,也许是某个伤口的入口;一个眼神的回避,往往是心理防线的突破点。沉默是迂回的攻击,刻薄是恐惧的变体,傲慢是悲伤的掩饰,而心理医生对人性的洞察力像一把锋利的手术刀,在他们的话语中分离出现实与虚幻、谎言与秘密,割开伤口时是残酷的。飞行员傲慢自大,神憎鬼厌,你甚至希望有人一拳把他轰出去,但他的负罪感被压制在童年阴影和自我保护的层层盔甲之下,他怀念飞行,因为天空是一个简单安静的地方。那个叫苏菲的女孩,看似没心没肺、桀骜愤怒,几个回合下来,渐渐暴露出脆弱、让人心碎的一面,她也有她的避难所——平衡木是唯一让她感到安全的地方。他们都绝望地想要抹去过去的人生,他们都刻意地遗忘那些真正伤害他们的伤口。

医生与病人之间的对话就像一场智力的格斗,构成了强烈的戏剧冲突:每一句话都话中有话。编剧隐藏信息的聪明程度不亚于揭示真相,他们知道何时改变话题,何时继续,何时跳开,何时回转。不过,也有令人无法信服的地方,病人都太善于表达自己了,滔滔不绝,尤其是劳拉,她对于生活中的不愉快和失调,语言的准确性和直觉的敏锐程度有时甚至超过了心理医生本人。

观看保罗与吉娜之间的斗法则是另外一种乐趣。两位心理医生棋逢对手,心理学理论满天飞,却是同样不能面对真实的自己。也许是医者不自医,他们俩看上去比谁都寂寞,尤其是保罗,他整个人坐在那里,就有一种悲哀的味道,像一件揉皱了的旧毛衣。他是这样一种男人:到了一定的阶段,生活中一切他习以为常、以为牢不可破的东西,都开始分崩离析;他以自己的专业素养为荣,他能看穿每一个人,唯独看不穿自己,或者不愿意看穿。他将自己代入病人的角色,感受他们的空虚和恐惧,“如果我不爱他们,就无法治疗他们”。这原本不是心理医生该说的话,因为一旦他的分析沾了个人的感情色彩,医生与病人之间的关系就发生了变化,他变得脆弱、冲动、会犯错,有时甚至说话不经大脑。罗德里格说得好:“就像我妈常说的,你靠一个人近了,总会看到他的脏内裤。”但这也是人们喜欢他的原因——他毕竟不是神。

保罗的扮演者是加布里埃尔·伯恩(Gabriel Byrne),他那陡峭的眉毛、悲伤的爱尔兰人的眼睛据说让很多观众痴狂。他们一次次地倒回去重看,观摩他看似迟缓的身体语言,说他舔着唇沉思的样子性感无比。他们称他“亲爱的弗洛伊德医生”,欣赏他仿佛隔着云端看世间的姿态,甚至有人走火入魔,在街头拦住他,求他不要跟着劳拉走,或者要求免费的心理咨询。这位心理医生变成了新“梦幻先生”、全美国女人的“移情投射对象”,再次让美国人分不清现实与虚幻。HBO一度决定停播《问诊》,在“粉丝”的强烈抗议之下,才决定投拍第二季。

第一季结束了,不知道剧中人是否从此积极地收拾生活,从头再来。不过,心理学界已经接受了这部片子,并且展开了专业的讨论,比如投射、移情和反移情。为了招徕观众,HBO甚至打出口号说,《问诊》是“免费的心理治疗”。

中国人很少去看心理医生,有时候与朋友喝杯茶,聊聊天,抱怨一下上天为什么捉弄人类,日子似乎就变得容易一点。我们都是彼此的心理医生。《问诊》的作用也差不多,虽然剧中人的遭遇与我们相差甚远,弗洛伊德式的心理分析框架——儿时的创伤和内心的性冲动是很多精神问题的根源——也未必令中国人信服,但在医生和病人的交锋中,我们偶尔会认出自己内心深处的危机:拒绝、恐惧、欲望,错置的爱或恨,对认同和归属的渴望。就像保罗的妻子所说的:“谁不想被人渴望?哪怕只是属于某种东西的一部分,无需是什么重要的事情,也无需是什么美好的。”

不过,医治灵魂不比医治肉体。就像剧中一个病人所说的:“这是我对心理学的疑虑:你发掘再发掘,直到你发现关于自己的所有真相,再在所有的伤口上撒一把盐,但这有什么好处呢?”

在看清了自己的真相之后,也许永远都回不去了。■(文 / 陈赛) 心理学精神分析心理医生保罗弗洛伊德医生